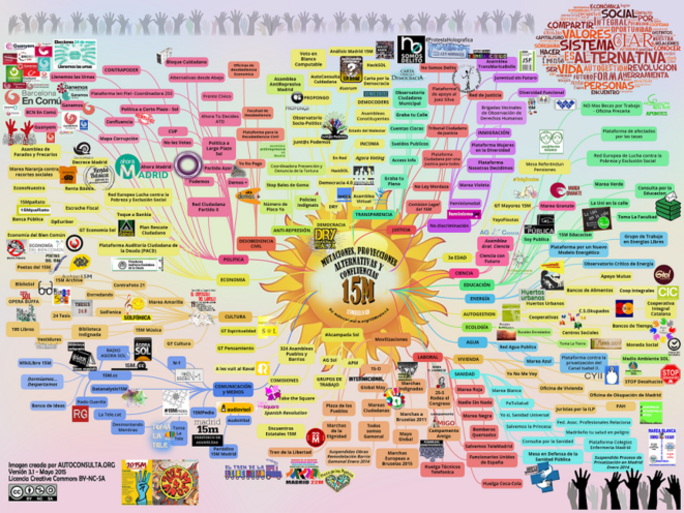

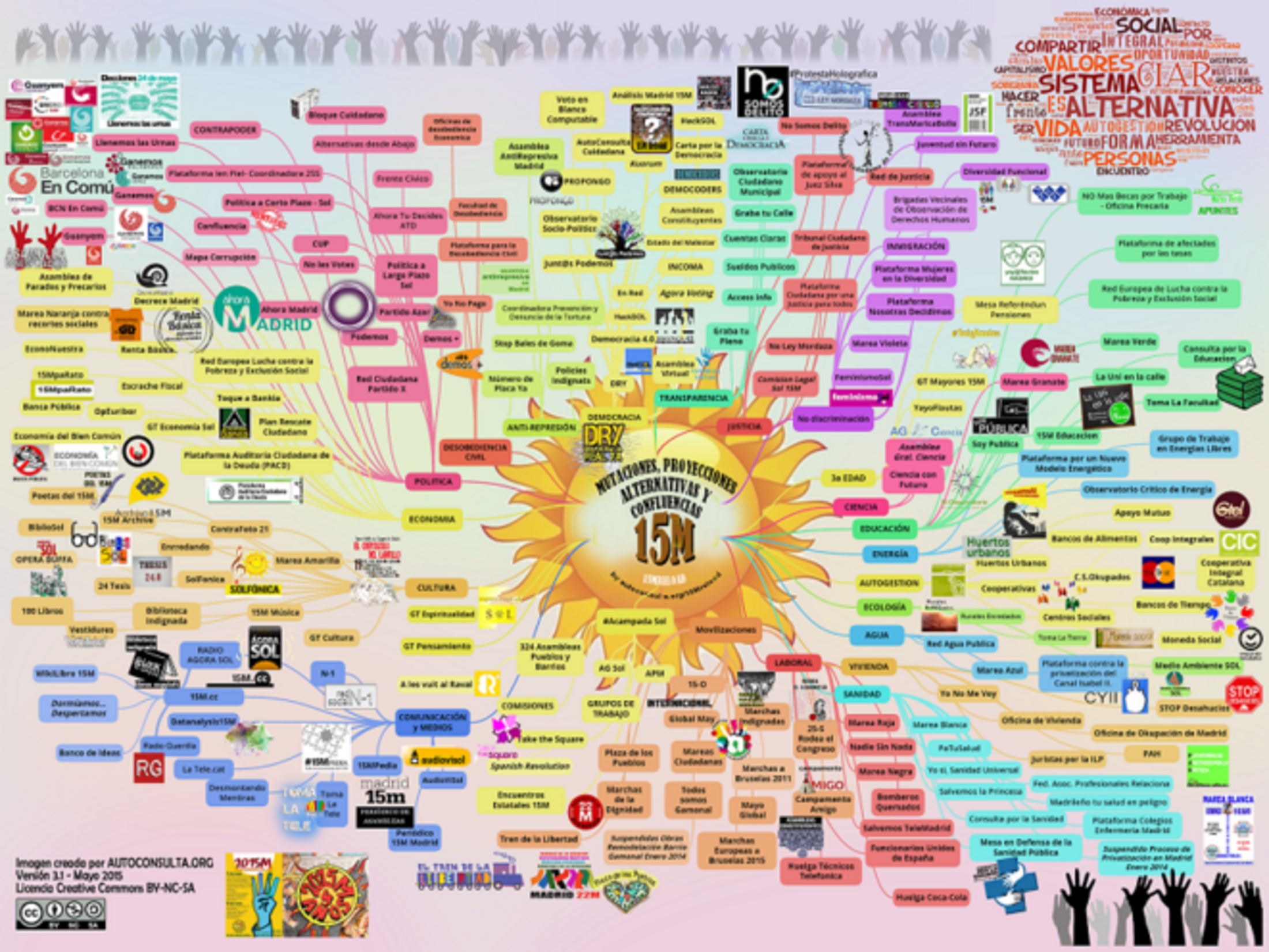

Agrandissement : Illustration 1

Note : Cet essai s'inscrit dans un travail de réflexion, d'enquête et de participation sur les mouvements d'occupation de places en Europe depuis 2011. Il sera prolongé par un livre aux Editions Charles Léopold Mayer pour fin 2016/début 2017. Je suis également engagé dans la Nuit debout à Paris.

Dès le début, le mouvement Nuit debout déclare le « rêve général » et l' « Etat d'urgence poétique » comme pour exorciser cette époque cauchemardesque plombée par la violence, celle du terrorisme et des conflits internationaux avec leur lots de réfugiés charriés en tous sens, celle d'un Etat d'urgence permanent retourné contre les franges militantes de la population, mais aussi la violence sociale, celle du précariat généralisé et du chômage de masse.

C'est donc logiquement « La loi travail et son monde » qui sont unanimement conspués sur ces places de France qui se peuplent une fois la nuit tombée, une fois la manifestation dispersée ou le boulot terminé. Première victoire du mouvement, l'espace public est ainsi reconquis là où le droit même de manifester, ainsi que d'autres libertés fondamentales, étaient gravement menacés. En pleine grogne sociale contre la modification du droit du travail, Nuit debout apparaît donc comme un espace libéré, bien plus qu'occupé, où viennent converger les luttes autant que viennent s'agréger les espoirs.

Inconséquence et absurdité d'un monde

Notre époque est fondamentalement celle de l'expérience quotidienne de l'absurdité du monde. Cette incohérence majeure de nos sociétés, brillamment exprimée par l'Homme révolté d'Albert Camus, est désormais révélée au plus grand nombre. Il faut saisir la profondeur abyssale de ce sentiment, et le courage qu'il faut individuellement et collectivement pour en sortir, afin d'appréhender pleinement les ressorts psychologiques communs qui permettent de joindre entre eux les différents mouvements d'occupation de places en France (Nuit debout, 2016), en Espagne (Les Indignés, 2011) et la Grèce (Aganaktismeni, 2011). Dans ces pays méditerranéens, c'est la rétraction, voire la faillite, de l’État providence provoquée par les politiques d'austérité et imposées par la Troika (BCE, FMI, Commission européenne) qui ont distillé parmi la population cette même stupeur paralysante ressentie par les français après les attentats.

Quelque ait été la différence de condition initiales entre ces pays, partout les tenants du libéralisme sauvage ont tiré avantage de ces situations de faiblesse populaire pour appliquer leur « stratégie du choc ». Naomie Klein, dans son ouvrage éponyme, décriait précisément cet agenda politique ultra-libéral visant à accentuer plus encore le démantèlement des libertés et des mécanismes de solidarité collectifs au profit de l'ordre économique et sécuritaire renommé « Capitalisme du désastre »1.

En France, dans un contexte d'individualisation des peurs et de subordination à l'ordre exceptionnel, l'absurdité vécue est matérialisée par un état d'urgence permanent qui affirme chaque jour son impuissance à résoudre le problème posé et le retour à la normalité souhaité. L'irruption d'un mouvement de résistance populaire et collectif dans un tel contexte a donc largement agacé les tenants de l'ordre. Ainsi, Jean-Frédéric Poisson (Les Républicains), vice-président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, réclamait-il l'interdiction des rassemblements Nuit debout, et des manifestations contre la loi travail, sur un détournement manifeste des conditions prévues par l’État d'urgence : « Comme dans l'immédiat, on ne peut pas réduire la menace terroriste, épargnons nous les violences que nous pouvons éviter. »2

Dans cette inversion du sens de toute chose, chacun est invité à se soumettre à un pouvoir hors des normes, sans contrôle, pour éviter un risque collectif auquel aucune réponse collective n'est apportée et pour lequel le pouvoir demande de renoncer une à une à toutes ses libertés sans apporter aucune sécurité. De plus, ce pouvoir hors norme a rapidement été détourné pour être utilisé contre ceux qui dénoncent cette fourberie et pensent que la solution doit être collective, que la meilleure arme contre les ennemis de la démocratie et de la liberté est encore plus de démocratie et de libertés.

Guy Debord et les situationnistes conspuaient déjà cette illusion triste d'un pouvoir fondé sur l'incohérence et la dissimulation : « Nous ne voulons plus travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle. » Face à la désinformation de nos sociétés de l'information, nombreuses sont les personnes qui font l'expérience d'une désorientation profonde, désagréable, d'une perte contrainte des repères qui les conduit à rechercher de nouveaux schémas intellectuels pour resaisir ce monde. Or en ayant soumis toutes valeurs et tous principes, en particulier dans le domaine politique, à un jeu de massacre sémantique durant tant d'années, les mots n'ont plus de sens, et la seule façon de leur en redonner sera de les expurger un à un, c'est à dire de les faire sortir de la sphère du mensonge, du double sens et du manipulatoire.

Le premier de ces mots que le peuple des places s'est réapproprié à travers toute l'Europe ne pouvait être autre que celui de démocratie, c'est à dire l'affirmation par le peuple de son propre pouvoir, de son existence et de son logos, de sa capacité à penser, à se penser ainsi que le monde qui l'entoure. Instinctivement, l'autre concept discuté sur toutes les places fut celui de justice, à la fois expression du dégoût contre la corruption et l'impunité, mais aussi à travers la recherche d'un idéal de justice sociale, que les participants voudraient immanente, naturelle, mais qui nulle part n'existe. Par l'évocation de ces deux concepts, il est évident que les occupations de places en Europe appartiennent autant à l'utopie contemporaine qu'à l'histoire longue des Hommes, celle de la quête de liberté, d'émancipation et de progrès contenu dans l'idéal démocratique.

Libérer la parole pour agir

Dans leur ouvrage, Le principe démocratie (La Découverte, 2014,p25) Ogien et Laugier nous disent que : « Cette revendication de démocratie réelle, et de réappropriation de sa voix propre par le citoyen, se présente ainsi, tout comme la désobéissance civile, comme une critique des failles, des lacunes et des mésusages de la démocratie. » Pour les auteurs, le renouveau des revendications démocratiques pourrait alors se circonscrire à un élément radical, à la base de tout, à « l'expression la plus extrême : celle qui défend l'idée de démocratie comme pluralisme radical », c'est à dire un espace de discussion où toutes les opinions puissent s'exprimer pleinement. Dans ce contexte de pluralisme idéologique, les auteurs notent qu'il est parfois difficile de mesurer la satisfaction de revendications généralistes, telles qu'« abolir la finance », « rendre la planète vivable », « annuler les discriminations ethniques ou sexuelles ».

Ce qui compte n'est pas tant la satisfaction immédiate de ces demandes que leur positionnement comme constat d'une époque où tous ces maux s'accumulent, sans réponse, ni même, et de là vient la demande de démocratie, la possibilité de résoudre ces exigences dans le cadre institutionnel actuel capturé par la classe dominante. Ceux qui occupent les places souhaitent simplement que ces problématiques soient honnêtement débattues, et non plus ostracisées dans le silence et le mépris, tandis que les victimes et les premiers concernés voient leurs luttes être invisibilisées, pour emprunter un élément de vocable commun aux mouvements féministes et LGBT.

Cependant, se concentrer uniquement sur l'expression du pluralisme comme le font ces sociologues ne restreindrait-il pas la revendication de démocratie à la seule liberté d'expression et d'opinion ? Or, les réclamations émises sur les places ne peuvent se limiter simplement à la défense d'un espace de dialogue certes libre mais totalement circonscrit. Elles appellent au contraire un élargissement de cette sphère de liberté conquise à l'ensemble de la société et son institutionnalisation dans un nouveau cadre « réellement démocratique ».

Tout en expérimentant cette libération de la parole, les personnes assemblées perçoivent également les limites performatives immédiates des mots et des slogans énoncés (« on parle, mais on n'agit pas »). Notons à cette occasion que dans tous les mouvements d'occupation, la parole précède et libère naturellement l'action, pour le moins elle permet d'en exprimer le désir, là où encore hier tout n'était que silence et résignation. Ensuite, pour répondre à celles et ceux valorisant l'action directe en premier lieu, nous nous amuserons de voir que l'agir passe souvent pour ces militants par l'inscription à la bombe de peinture de slogans et de discours sur les murs, drolatique passage de l'oralité à l'écrit chez un « peuple de casseur-cueilleurs ! »3.

Cette liberté de parole conquise, la question centrale devient alors celle du pouvoir et de l'expression pleine et entière de la puissance populaire attribuée à la « démocratie réelle ». L'action, placée dans la continuité du discours, et non dans son opposition, est donc ce désir de puissance essentiel aux hommes et aux femmes, cette affirmation positive de leur existence qui dessine un destin devenu affaire de tous, c'est à dire un bien commun. Ce désir partagé de puissance se traduit par un lien invisible entre les multiples formes d'expressions et d'actes sur la place occupée, que ce soit l'envie de faire masse pour expérimenter la force du nombre, à travers des « manifestations sauvages » et autres actes de défit de l'autorité, ou une dimension intellectuelle par le désir d'apprendre et de transmettre le savoir, ou bien encore d'imaginer et d'expérimenter des contre-pouvoirs citoyens à travers les jurys ou l'écriture de constitution.

Après les attentats commis à Paris, nombreux furent les participants à témoigner au micro de la place République leur « soulagement de se retrouver » et leur joie de sortir de l'impuissance. Ils faisaient écho à un sentiment plus vaste expérimenté par les Français lors des marches hommages aux victimes des premiers attentats de janvier 2015. Des regroupements le gouvernement s'empressa d'abord de récupérer, puis d'interdire après novembre 2015, pressentant peut-être la menace que constituait cette nouvelle multitude, ce peuple embryonnaire, communiant dans les sentiments mais encore loin de penser, de se penser.

L'irruption du peuple dans l'espace public

La dénonciation des failles du système institutionnel d'une « fausse démocratie » vaut aussi comme constat d'impuissance pour le peuple réuni : « Comment se fait-il que nous soyons si peu en position d'imposer notre volonté populaire alors que la démocratie est censée nous garantir d'être un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ? » Si cette définition est largement partagée au sein des places occupées, nombre de manifestants font l'économie de penser ce que serait ce « peuple » invoqué. Dans les mouvements d'occupation de places, le « peuple » se confond souvent avec l'ensemble des personnes assemblées à un moment précis sur un espace donné et qui développent une pensée collective. Il n'y a par ailleurs aucune logique d'exclusion ni limitation géographique formelle, ce peuple peut à la fois être à Paris ou à Lyon, voir à l'étranger (Global debout), sans que cela ne pose de problème ou de limite à sa définition avant tout inclusive.

Les philosophes Michael Hardt et Antonio Negri convoqueraient peut-être plus sûrement la notion de « multitudes » plus que celle de peuple pour décrire ce « réseau ouvert et expansif dans lequel toutes les différences peuvent s’exprimer librement et au même titre, un réseau qui permet de travailler et de vivre en commun »4. Contrairement à la foule –fragmentée, incohérente, anarchique – et à la masse – indifférenciée, passive, manipulable – la multitude est capable de s’auto-organiser, de résister et de créer collectivement du commun (connaissances, info, réseaux de communication, relations sociales coopératives, etc.)5. Les personnes assemblées sur les places ayant choisi de se dénommer « peuple », nous garderons donc cette dernière appellation, avec ce que cela implique dans la recherche d'un idéal d'union et d'identité

Par ailleurs, il suffit d'ouvrir un dictionnaire pour s'apercevoir qu'il existe de nombreuses définitions au terme de peuple, qu'il s'agisse d'une communauté unie par des caractéristiques culturelles et géographiques, d'un ensemble de citoyens ou comme l'indique le Larousse « le plus grand nombre, la masse des gens, par opposition à ceux qui s'en distinguent par leur niveau social, culturel ou par opposition aux classes possédantes, à la bourgeoisie ». Le slogan « Nous sommes les 99 % », lancé par Occupy Wall Street, constituerait donc la mise à jour de cette dernière définition. Cette affirmation d'un « NOUS » hégémonique introduit un élément de compréhension important à savoir l'irruption du peuple dans l'espace public et dans la politique à travers le rejet de l'élitisme. Ce peuple réuni souhaite s'auto-suffire dans son identité, et réclame en premier lieu de ne pas être canalisé ou structuré, de garder cette fameuse dimension horizontale face à une verticalité comprise comme synonyme d'aliénation, de mainmise de « ceux d'en haut sur ceux d'en bas ». La revendication de démocratie doit donc également se concevoir comme dénonciation de l'appropriation du pouvoir par une minorité, c'est à dire l'oligarchie, ennemi « désigné » du peuple.

Le réseau plutôt que la structure

Si nous prenons l'exemple de Nuit debout, cette irruption populaire a été permise par la grande discrétion de la structure organisatrice réunie dans un collectif ad-hoc et interpersonnel (Collectif pour la convergences des luttes), et qui ne s'attribuait qu'un rôle logistique pour « faire advenir les choses », anticipant qu'un « élan populaire était en train de naître » et qu'il lui fallait surtout un espace hors-cadre pour advenir à travers « une nouvelle façon de faire : c'est-à-dire faire sens et faire commun »6. D'autre part, c'est la vigilance permanente des personnes assemblées à l'égard des risques de récupération, par des partis, syndicats ou futurs candidats aux primaires, qui a conduit au refus de leaders et de porte-paroles. Quant aux « représentants du peuple », parlementaires et élus, leurs apparitions furent aussi rares que discrètes, laissant le cérémonial républicain et la cocarde au placard. Ce « peuple assemblé » affirmait ainsi son égalitarisme et l'impossibilité de toute forme d'intermédiation en son sein.

Les différents types d'organisations des luttes ont également fait l'objet de critiques, ce peuple constitué sur la place aspirait à s'autodéterminer autant qu'à s'auto-gérer, expérimentant inconsciemment les préceptes de l'anarchisme autant que de la démocratie directe. Ainsi, l'assemblée générale, typique de mouvements organisés (étudiants, syndicaux, associatifs) a été rebaptisée « Assemblée populaire », tentative d'affirmer la représentativité et la légitimité des propos tenus sur les places. La puissance recherchée, celle censée fonder la démocratie réelle, repose alors sur la capacité d'universalisation des discours pour décrire une condition commune au peuple réuni. Cependant, les participants réalisèrent vite que cette parole universelle ne permettrait pas pour autant de modifier leur commune condition, et que la démocratie modelée sur ces places ne marchait encore que sur une seule jambe.

Agrandissement : Illustration 3

La démocratie, le vote et le procéduralisme

Lors des veillées de Nuit debout, il est apparu avec évidence que nombre de participants avaient déjà conscience des limites que pouvaient rencontrer le mouvement. Les expériences des Indignés en Espagne ou Occupy Wall Street aux États-Unis étaient pour beaucoup à la fois connues et analysées de façon critique en terme d'écueils à éviter7. Dès le début, au sein d'un organe parallèle à l'Assemblée populaire, à savoir l'inter-commission où se réunissent les délégués de Commissions et « ceux qui font », se pose avec acuité la question de la légitimité réelle des décisions prises en Assemblée populaire et de la nécessité d'un processus de vote solide. En effet, au fil des soirées s'était imposée la nécessité du vote comme réponse à l'absence de résultats performatifs de la parole libérée pour changer la condition populaire. La démocratie n'était plus simplement liberté de parole, elle devenait intrinsèquement liéeau droit de vote, voir au devoir de voter. Soudainement le scrutin s'imposa comme une urgence absolue, les orateurs s’enchaînant pour faire voter la foule assemblée, les plus précautionneux s'assurant de l'accord de tous en faisant un « vote sur le vote ».

A ce rythme, il n'aura pas fallu une semaine pour s'apercevoir que ces plébiscites sauvages posaient de nombreux problèmes stratégiques, tant d'organisation que de positionnement politique du mouvement. Une dérive observée fut celle de voir apparaître quelques tribuns fort doués capables de conquérir la foule en quelques minutes et de lui faire prendre des décisions qu'elle regretterait presque immédiatement ou qu'elle ne serait pas en mesure d'appliquer. Tel ce vote sur la liberté d'opinion visant à introduire dans son sillage la présence de militants d’extrême droite sur la place de la République ou celui récurrent de l'occupation permanente par un bon millier de personnes, qui toutes finissaient irrémédiablement par rentrer chez elles à l'heure du dernier métro. Le soin de l'occupation – et celui accessoirement de faire face à la répression policière – était laissé « aux plus déterminés » et aux « commissions structurelles », comme la logistique, lasérénité ou l'infirmerie.

Si ce n'est pas la liberté de parole ni le vote qui fondent la démocratie et la légitimité des décisions, ne se dissimulerait-elle pas alors dans le procéduralisme législatif ? Ce fut l'option proposée par la Commission Démocratie sur la placeà Paris qui entreprit d'établir un processus formel de vote. Le scrutin devait être échelonné sur une semaine avec le mérite de permettre à la fois les débats sur la place et en ligne, l'amendement des propositions, et d'établir les conditions strictes et minimums pour que les décisions prises fassent loi, du moins revêtent une dimension contraignante pour le mouvement en vue de le faire sortir de l'ornière du débat permanent. Le 22 avril 2016, le journal Le Monde publiait un article, intitulé Nuit debout suspendue à son processus de vote, entrevoyant clairement le défi posé. Il y est fait mention du « piège de l’ultra-horizontalité » que souhaitait éviter la Commission démocratie. Le journaliste souligne que « ses participants savent que c’est cela qui a plombé le mouvement Occupy Wall Street. Pour éviter que les décisions ne soient soumises à la rigidité et à la lenteur du processus de vote, ils proposent donc de le limiter aux questions qui définissent les grandes revendications du mouvement et à celles concernant son fonctionnement interne. Les questions plus thématiques seraient quant à elles laissées à l’appréciation de chaque commission. »8

Malheureusement, les procédures de vote instaurées et le nouveau formalisme introduit n'eurent pas raison des blocages, la « procédure longue » retenue imposait qu'une proposition passe trois fois devant l'assemblée (présentation, discussion, vote) pour être validée. Rapidement, il fut évident que, mis à part les porteurs de propositions, peu de personnes avaient la capacité physique de suivre ces débats, tandis que le vote continuait de se faire devant une assemblée circonstancielle qui découvrait majoritairement le sujet. Là encore, l'article du Monde laissait percevoir un véritable recul critique, caractéristique de nombre de participants à Nuit debout, sur les limites de l'expérimentation démocratique : « Le vote est l’un des outils du mouvement, l’un de ses modes d’expression, il n’est pas l’outil, ni le mode d’expression suprême. »

« L'assembléisme », la dérive fatale des occupations sans fin

Malgré l'expérience accumulée au fil des occupations de places, ce nouveau procéduralisme démocratique conduisit à un phénomène connu de ceux qui ont expérimenté ces mouvements : l' « assembléisme », équivalent de la « réunionite » au sein du monde du travail ou associatif. Ce terme venu d'Espagne, répandu au sein du mouvement des Indignés, est caractérisé par un virage nombriliste où l'assemblée se réunit pour discuter de son propre fonctionnement, de ses problèmes et des solutions à produire pour perdurer plutôt que du monde qui l'entoure. La forme assemblée et la dynamique d'occupation de l'espace public passent alors inexorablement d'une phase d’expansion à une phase d'atrophie vers un noyau dur. Le mouvement épouse quant à lui de nouvelles formes à travers la création de collectifs, de coordinations locales ou d'alternatives mises en place, le plus souvent du fait d'une mutation des commissions thématiques et des nouveaux groupes affinitaires formés.

Pablo Lapuente, jeune philosophe madrilène vivant à Paris qui vécut le 15M en 2011 regrette que Nuit debout n'ait pas su éviter les travers observés en Espagne : « A Madrid comme à Paris, j'ai observé cette même passion pour l'assembléisme, avec un aspect parfois trop procédurier, et la place privilégiée prise par des militants professionnels qui disposent de plus de ressources, en particulier de temps, pour s'investir dans le mouvement ». L'apparition de ces permanents du mouvement finit, même involontairement, par créer une nouvelle forme de légitimité qui serait fonction du temps et de l'énergie dédiés. Malheureusement, l'équilibre est dur à trouver, et les excès de zèle se font le plus souvent au détriment d'autres catégories de participants progressivement mis à l'écart. Les Espagnols avaient ainsi noté que les personnes avec des obligations familiales, en particulier les femmes, étaient ainsi peu représentées, tâchant de résoudre ce problème avec des systèmes de garderie collaborative ou la mise en place d'outils numériques.

En 2015, lors d'une rencontre à Barcelone, Simona Levi, multi-activiste, fondatrice de X-net et du Partido X, nous livrait son analyse : « Il y a effectivement eu un phase douloureuse, à Barcelone comme à Madrid, où les 90 % de l'assemblée votèrent pour la levée du camp tandis que 10 % adoptèrent la posture de l’irréductible ». Le remède radical contre la dérive assembléiste fut donc l'auto-dissolution du mouvement, Simona ajoutant que « la posture jusqu'au-boutiste fut celle de personne arrivées tardivement, qui n'avaient pas pensé l'après car ne s'intéressant déjà pas à l'avant ». A ce titre, la phase d'assembléisme aiguë, « avec des AG qui pouvaient durer huit heures » se souvient Pablo, semble être intervenue au moment où « les commissions et groupes de travail ayant déjà commencé à quitter la place pour diffuser dans les quartiers l'esprit 15M, leurs réflexions et leur façon de travailler en réseau. L'Assemblée était devenue une coquille vide où sont venus s'installer les bernard-l'hermite » ajoute Simona Levi. Aussi souhaitable, voir planifiée, que fut cette auto-dissolution - « peut-être la seule décision effective que nous ayons pris » s'amusent nos amis espagnols - elle a entraîné une moindre visibilité et la perte d'un point de rencontre qui favorisait l'intégration d'une large diversité de profils au mouvement. Les militants espagnols avouant quede nombreuses personnes « se sont perdues dans la nature » lorsque les places ont été rendues à leur ennuyeuse fonction, ce lieu où l'on se croise sans jamais se rencontrer.

Cependant, ce nouveau public, politisé et formé aux nouveaux modes d'organisationhorizontale, n'en demeura pas moins un acteur important et réceptif à des modes de communication moins centralisée, ce qui permit de poursuivre la mobilisation sous de nombreuses formes les années suivantes.

Agrandissement : Illustration 4

La démocratie pour organiser la solidarité

Comme nous venons de le voir, si le peuple se convoque assez difficilement, il semble en revanche plus simple de le dissoudre, d'autant plus en son absence. La dissolution des assemblées en Espagne intervenait dans le cadre d'un « appel à reprendre les quartiers », tandis que les détracteurs évoquèrentune forme de passage à la clandestinité du mouvement. Une accusation exagérée puisqu'en Espagne, et espérons le en France, il serait plus juste de parler de décentralisation et de déplacement à la périphérie du mouvement marqué par une seconde phase d'extension par capillarité à l'ensemble du tissu militant et coopératif. Denombreux secteurs militants étaient auparavant exsangues de trop de trahisons politiques et de guerres fratricides. Suite au 15M, militants et citoyens, travailleurs et chômeurs ont décidé de s'auto-organiser en partant de leur expérience sur les places. Ilsutilisèrent les nouvelles formes d'actions contre les expulsions de logement (stratégie des « Escraches » de la PAH)9ainsi quepour réquisitionner collectivement desbâtiments vides. Ils lancèrent une myriade de mouvements de débordement des institutions à travers la dynamique des « marées citoyennes » venues challenger un monde syndical espagnol timoré et décrédibilisé.

Ce fut d'abord la « marea blanca » des blouses blanches du corps médical, puis les autres marées citoyennes, ces manifestations monstres et autogérées qui ponctuèrent la vie politique espagnole jusqu'en 201410. A travers ces mobilisations, l'esprit du 15M demeurait vivant, à l'exemple de la « Marée citoyenne contre les coupes budgétaires et pour une démocratie véritable » qui eu lieu en juin 2013, mobilisa plus de 100.000 personnes et fut organisée par une structure ad-hoc regroupant plus de 300 collectifs11. En Grèce, le « Mouvement des places », qui accéléra la fin du Pasok (le PS local) et la démission de Papandreou, fut suivi par le développement spectaculaire d'initiatives autogérées pour assurer une certaine résilience face à l'écroulement des services publics, développer des alternatives au système marchand et autres pépinières pour des projets visant à maintenir la solidarité acquise sur les places. L'organisation grecque Solidarity for All recense des milliers de structures autonomes dans tout le pays visant à répondre à l'urgence humanitaire d'un pays en faillite autant qu'à « reprendre l'économie et la vie en main » sur le moyen terme. Le politologue Grec Antonis Broumas note également que « le mouvement des places a laissé un héritage de multiples structures organisées selon des principes de démocratie directe, comme des assemblées locales et des centres sociaux, mais il a également libéré de nouvelles forces collectives venues accélérer l'économie sociale et solidaire ainsi que les mouvements de défense et de promotion des communs. »12

La nouvelle gauche européenne radicale, comme Podemos et Syriza, a pu s'appuyer cette montée en puissance d'une société civile agissant au plus proche de la population, occupant la totalité du terrain à travers une constellation de réseaux militants, pour conquérir le pouvoir. L'égalitarisme, la dénonciation de la corruption et le niveau de vie des « professionnels de la politique », sont également des thématiques issues des places qui ont influencé structurellement ces nouvelles formations, chacune mettant la transparence de la gestion et la redistribution d'une partie des émoluments de leurs élus au service des alternatives de terrain. En Grèce, les élus et députés de Syriza reversent ainsi 20 % de leur salaire à un fond de solidarité qui alimente des initiatives comme Solidarity for All13. Le programme Impulsa de Podemos, également abondé par les « excès de salaire » des élus du parti, finance des projets de création d'entreprises et de soutien à l'emploi.

Aujourd'hui encore, cette approche, que les anglophones qualifieraient de « bottom-up » (de bas en haut), reste portée par les dynamiques profondes d'une société civile qui a été capable de construire un nouveau pouvoir au sein même de l’État. La poursuite et le renforcement de cette œuvre de dualisation amorcée sur les places occupées favorisent un esprit de résilience collective et la construction d'alternatives au système libéral à travers un modèle coopératif, collaboratif et non concurrentiel organisé en réseaux non centralisés et autonomes.

Agrandissement : Illustration 5

Ne rien revendiquer, prendre le pouvoir

Un des slogans récurrents dans l'occupation des places est, comme nous l'avons vu à Nuit debout, « nous n'avons rien à revendiquer », indiquant par là une force destituante disant aux gouvernants « nous ne vous considérons plus comme des interlocuteurs légitimes ». Par cette affirmation les gouvernants cessent donc d'être les « dépositaires du pouvoir » selon la légitimité démocratique, cette dernière étant confiée désormais au peuple réuni sur les places. Cette dualisation, c'est à dire l'existence des deux pouvoirs parallèles et opposés, conduit le dirigeant politique non plus à « représenter les intérêts de la majorité », mais à « assumer ses responsabilités », c'est à dire devoir exercer un pouvoir personnel, direct et non-dissimulé. Cette posture a cela de dangereux qu'elle place le décideur dans une posture égotique qui le coupera des mécanismes traditionnels de négociation. Le renoncement à cette posture d'autorité équivaut alors le plus souvent à un renoncement personnel au pouvoir, par la démission ou la sanction électorale.

Le mouvement social français débuté en février 2016, auquel on peut greffer la grande manifestation contre l’État d'urgence et la déchéance de nationalité du 30 janvier, a justement contribué à placer le gouvernement français dans une posture d'autorité et d'isolement intenable. La victoire obtenue sur le retrait de la déchéance de nationalité a été un premier succès dont seul le Président Hollande a dû prendre la responsabilité, profitant de la hauteur de sa fonction pour servir de fusible au reste de son gouvernement. Après plus de cent jours de mobilisation contre la « loi travail et son monde », les Nuits debout ont été lancées sur le mot d'ordre de « convergence des luttes » pour accentuer la dualisation et la confrontation des pouvoirs, le populaire contre le bureaucratique, le politique contre l'économique.

Le mouvement social du printemps 2016 couplé aux revendications de démocratie réelle portée par Nuit debout, auront donc eu ce mérite de révéler au plus grand nombre des français la réalité du pouvoir dans notre pays : l'agonie tragique des institutions de la Ve République et le renoncement à l'idéal démocratique. Cette déliquescence institutionnelle entraîne une hyper-personnalisation du pouvoir et une rupture avec l'idée même de représentation. Il ne peut découler de cette situation qu'un isolement idéologique de la classe dirigeante. Les 70 % de salarié.e.s de moins de 50 ans se déclarant contre la réforme du droit du travail attestent de l'abysse séparant désormais les gouvernés des gouvernants. Ces dirigeants placent désormais leur légitimité dans une hypothétique responsabilité individuelle du pouvoir, faisant de toute réforme un « devoir personnel », traçant une voie nouvelle vers l'autoritarisme. Ces postures bravaches de matamore du 49.3 n'en masquent pas moins le fait qu'il s'agit avant tout d'une lutte pour garder le pouvoir, le retrait de la loi travail à ce stade ne pouvant se faire sans la démission de ses promoteurs et un vaste remaniement ministériel.

Inversement, le mouvement social français se positionne désormais, en partie grâce à l'apparition de Nuit debout et de sa dynamique citoyenne, dans une logique d’agrégation des intérêts, de convergence des luttes, pour construire une nouvelle entité aspirant à faire peuple afin d'affirmer sa légitime puissance constituante et l'accès à une démocratie authentique comme corollaire immédiat.

Nuit debout, l'occupation de places à la française

La revendication centrale de démocratie, son expérimentation et ses perspectives inscrivent indéniablement Nuit debout dans la continuité idéologique et pratiques des mouvements d'occupation de places en Europe. L'aspiration commune à un nouvel idéal démocratique, perçu comme progressiste et porteur de nouvelles valeurs (égalitarisme, solidarité, valorisation des communs), résonne désormais dans le cœur des « Nuitdeboutistes » français comme dans celui des Indignados d'Espagne ou les Aganaktismeni grecs. Dans ce pays qui inventa la démocratie, l’appellation choisie par les manifestants signifiait « celles et ceux en colère », ces citoyens grecs qui dénonçaient un «État clientéliste, familial, oligarchique»14. En France, il semblerait que le temps de l'indignation et de la colère soit également dépassé aux vues des poussées insurrectionnelles qui devancent désormais les manifestations. Mais face à l'inconsistance du pouvoir et l'absurdité du monde qu'il façonne, la révolte n'est-elle pas la plus humaine des réactions ?

Pour autant, cela ne doit pas masquer les différences notoires entre ces mouvements européens, d'autant que l'heure du bilan pour Nuit debout, après seulement trois mois, n'est pas encore tout à fait arrivée. Notons que l'une des particularités du mouvement français est de s'inscrire dans un contexte d'urgence sociale et de mobilisation contre la loi travail, avec son calendrier législatif et la nécessité de mettre en échec les velléités libérales du gouvernement Valls. Or pour nombre d'acteurs engagés dans l'appel initial à « faire converger les luttes », Nuit debout s'inscrivait dans une stratégie pré-existante de montée en puissance et d'articulation des différentes composantes du mouvement social, impliquant une synergie avec différents types d'organisations, dont les syndicats ou encore des collectifs de coordination des précaires et d'intermittents (CIP).

Comme cela a été évoqué, la vie de Nuit debout ne reposait pas uniquement sur le procéduralisme de l'Assemblée, mais également sur une forte dynamique d'autogestion et d'autonomie des actions entreprises. A ce titre, les actions (interruption de plateau Tv, ouverture d'un squat pour migrants, occupation de théâtres, etc), ainsi que les nombreuses manifestations sauvages nocturnes, tous ces grains de sables marquent une certaine originalité de Nuit debout, alliant ainsi l'acte immédiat et l’imprévisibilité du mouvement. Chaque initiative, individuellement ou en groupe, s'attachait à faire avancer le mouvement, pleinement conscient du caractère itératif du processus et de la non-obligation de performance. Une des règles tacites énonçait ainsi un bienveillant « droit à l'erreur », fondamental dans un contexte expérimental, décrété tel un pied de nez au monde de l'ultra-compétitivité et de l'efficacité que le mouvement rejetait.

Certes, Nuit debout n'a pas su éviter de tomber dans les mêmes écueils que ses prédécesseurs, s’arqueboutant sur la forme assemblée et multipliant les commissions sans contrôle, parfois jusqu'à la marginalité (« la grosse commission » pour réclamer des toilettes publiques). Une explication à cela pourrait être l'absence d'espaces de discussion capables de développer une pensée plus stratégique, ce qui aurait demandé a minima un « cadrage » des débats et des prises de paroles. Par ailleurs, Nuit debout, du moins à Paris, a eu du mal à dire ce qu'elle était et à affirmer ses principes, certains participants préférant maintenir le flou pour « ratisser large » tandis que d'autres souhaitaient voir réaffirmer les codes identitaires classiques. Or quand il n'est pas possible d'affirmer l'être au présent, le devenir devient largement hypothétique.

Cette tension permanente entre nécessité de libérer la parole et celle de donner une direction précise au mouvement, déjà palpable au sein du Collectif Convergence des luttes, n'a jamais été vraiment résolue. Cette divergence stratégique a donné à voir un spectacle tantôt puissant, l'anonyme au poing levé haranguant une foule frissonnante plus efficacement que de vieux ténors politiques, tantôt tragi-comiques quand la parole se faisait plus avinée, quand les incohérences succédaient aux incompréhensions. Les partisans de l'organisation n'évitaient pas non plus de retomber dans les vieux travers avant-gardistes, lançant leurs débats depuis la tribune de la Bourse du travail, réservant la parole à quelques camarades triés sur le volet, universitaires en chaire et analystes au-dessus de la mêlée. Tous ces doctes propos dissimulaient parfois maladroitement la volonté de faire accepter une décision prise en petit comité plus qu'ils ne visaient à alimenter un débat collectif. A travers ces positions est apparue assez manifestement la confrontation de deux mondes et deux générations politiques divergeant non seulement dans les moyens (leadership éclairé contre démocratie égalitariste), mais également dans les objectifs politiques du mouvement (renverser le capitalisme contre imaginer la démocratie idéale) qui faute de s'affronter ouvertement, multipliaient les escarmouches, et ce parfois au détriment du mouvement (conflit sur les stratégies de communication15).

Nuit debout, du moins sa version parisienne, aura été marquée par la présence, voir la prévalence, des identités militantes traditionnelles contrairement au mouvement des Indignés qui s'était attaché à gommer les symboles d'appartenance politique. La création de plus de quatre-vingt commissions thématiques a globalement reproduit la cartographie des grandes familles politiques, une reproduction des chapelles qui n'a pas facilité le grand melting pot des idées et des compétences observés ailleurs. En Espagne l'identité du « 15mayista » était venue supplanter et unir militants et participants novices, où les compétences des uns (cyber-activistes) étaient mises au services des idées des autres.

En revanche, Nuit debout a permis de créer des ponts et de ressouder globalement des luttes qui s'ignoraient jusqu'ici les unes les autres. Pour Fatima de la Commission féministe : « les Nuits debout ont été l'occasion de faire sortir le féminisme de sa zone de confort, de lui donner une centralité et une culture de rue qui lui manquait. Ça nous a permis de gommer les poncifs habituels, ressouder le mouvement et de nous confronter à la dure réalité vécue par les femmes d'aujourd'hui, la violence, la précarité extrême et cette ubérisation de la société que les femmes subissent depuis longtemps. » Cette grande mise à jour des idées s'est produite ainsi dans de nombreuses commissions, notamment du fait d'un apport intellectuel nouveau de la part de « novices » qui portaient une parole moins contrainte par les habituels carcans universitaires ou partisans qui structurent la pensée militante française.

Nuit debout, jours à venir

L'occupation des places en Francea ainsi permis d'amorcer un nouveau cycle de réflexion visant d'une part la mise à jour des idées et du vocable militant, entre transmission d'un savoir plus ancien et apport de nouveaux concepts, et d'autre part à une certaine radicalisation de ces mêmes concepts, comprise comme leur consolidation intellectuelle et l'expression ouverte d'une nécessité de changer de système. Nuit debout a été également un intéressant laboratoire d'hybridation de la pensée radicale et des nouvelles formes de citoyennisme parfois tentées par un jeu d'équilibriste entre le « ni gauche, ni droite », ce ventre mou idéologique où le « citizen-washing » permet de blanchir jusqu'à l’extrême droite la plus tâche, à l'image du récent « Oz ta droite » de Robert Ménard.

« Pour éviter la récupération, il faut que les organes citoyens deviennent des organes de contre-pouvoir indépendants » nous explique Antoine de la Commission Jury citoyen, très présente sur la place de la République à travers de nombreux ateliers d'éducation populaire et d'expérimentation. « Nos réflexions nous ont conduit à dire qu'il ne s'agit plus de demander à des élus l'ouverture de nouvelles fenêtres de consultation sur un temps limité, ce que nous souhaitons c'est un système de contrôle citoyen capable de s'autosaisir qui soit à la fois dans le délibératif et la co-construction de normes. » Le concept de jury citoyen devient ainsi un organe autonome, qui revendique l'exercice d'un pouvoir et une nouvelle relation à son encontre, où la décision se veut désormais décentralisée et collectivement construite. « Il faut une remise en cause du système, ce n'est plus possible de continuer ainsi sans contrôle extérieur de la vie politique. Il est temps de mettre fin à la Ve République, il faut penser un dispositif politique de refonte institutionnelle » conclut Antoine, chef d'entreprise quinquagénaire et ancien ingénieur environnement.

C'est ainsi qu'à Nuit debout, des gens ordinaires ont basculé dans un registre politique ouvertement destituant, exprimant une radicalité qui ne cesse de prendre les atours du bon-sens. Cette nouvelle énergie ne peut que contaminer le reste d'une population désormais éveillée et tirée de l'illusion démocratique portée par une oligarchie aux abois. Dans la Gazette debout, l'auto-média du mouvement, un participant pressent également le caractère irréversible de ce regain populaire pour l'idéal démocratique : « La formule "ils ont des milliards, nous sommes des millions", avec les limites inhérentes à tout slogan, exprime pourtant cette réalité appelée à s’exacerber. Sans aucun optimisme béat on peut déjà sentir et voir que ce système dominant est à bout de souffle, en bout de course : la débauche même de moyens qu’il consacre à contrôler, manipuler, tricher, mentir, corrompre et réprimer signe son échec total. »16

L'échec des uns ne signifiant pas encore la victoire des autres, il est donc primordial que toutes les composantes de Nuit debout poursuivent sans relâche leur rêve démocratique, approfondissent encore leurs réflexions, expérimentent sans crainte et agissent partout là où le grain de sable viendra enrayer la machine à cauchemarder. Beaucoup reste à faire, et faute de se placer sous un ciel toujours clément, nous pourrions dire aujourd'hui que nombreuses sont les étoiles de la Nuit debout dont la lumière ne nous est pas encore parvenue.

Les Espagnols disaient après le 15M : « Nous allons doucement, parce que nous allons loin ! ». Avec Nuit debout, la France vient enfin de faire le premier pas vers cet idéal démocratique égalitariste et participatif né sur les places occupées. C'est peut-être le début d'un long chemin, d'une nouvelle voie pour l'Europe, d'un nouveau voyage vers le progrès.

1 La Stratégie du choc, la montée d'un capitalisme du désastre, Naomie Klein, 2007

2 Même avec la prolongation de l'état d'urgence, interdire les manifestations est difficile, par Alexandre Boudet, le Huffington Post, le 19 mai 2016

3 « Nous sommes un peuple de casseurs-cueilleurs », tag inscrit sur les murs lors de la manifestation parisienne du 14 juin 2016.

4 Multitude. Guerre et démocratie à l’âge de l’Empire, Negri et Hardt, La Découverte 2004, p. 132

5 Empire et Multitude : la démocratie selon Antonio Negri , Anne Herla, Université de Liège, 2007

6 Nuit Debout : « Faire peur aux élites en prenant ensemble la rue », entretien avec collectif convergence des luttes, Revue Ballast, le 30 mars 2016

7 Occupy Wall Street, un mouvement tombé amoureux de lui-même, par Thomas Franck, Le Monde diplomatique, janvier 2013

8 Le Mouvement Nuit debout suspendu à son processus de vote, par Violaine Morin et Camille Bordenet, Le Monde, le 22 avril 2016

9 En Espagne, les citoyens font plier les banques... parce qu’ils agissent ensemble, par Marie Astier, Reporterre, le 25 juin 2015

10 https://15mpedia.org/wiki/Marea_Ciudadana

11 Marea Ciudadana recaba más de 100.000 votos "por una verdadera democracia participativa", par Juan Luis Fernández López, El Diario, 04 juillet 2013

12 Commons' Movements & “Progressive” Governments as Dual Power : The Potential for Social Transformation in Europe , par Antonis Broumas, Academia, avril 2016

13 Greece’s solidarity movement: ‘it’s a whole new model – and it’s working’, par Jon Henley, The Guardian, le 23 janvier 2015

14 Grèce: les raisons d'une mobilisation sans précédent - «Aganaktismeni», le Devoir, 2 juillet 2011

15 “Récupération”, “opportunisme” : à Nuit debout, la guerre des activistes est déclarée, par Mathieu Dejean, Les Inrocks, le 21 mai 2016

16 Jeunes pousses et vieilles branches : affrontement ou convergence? par Bob Solo, La Gazette debout, le 26 mai 2016