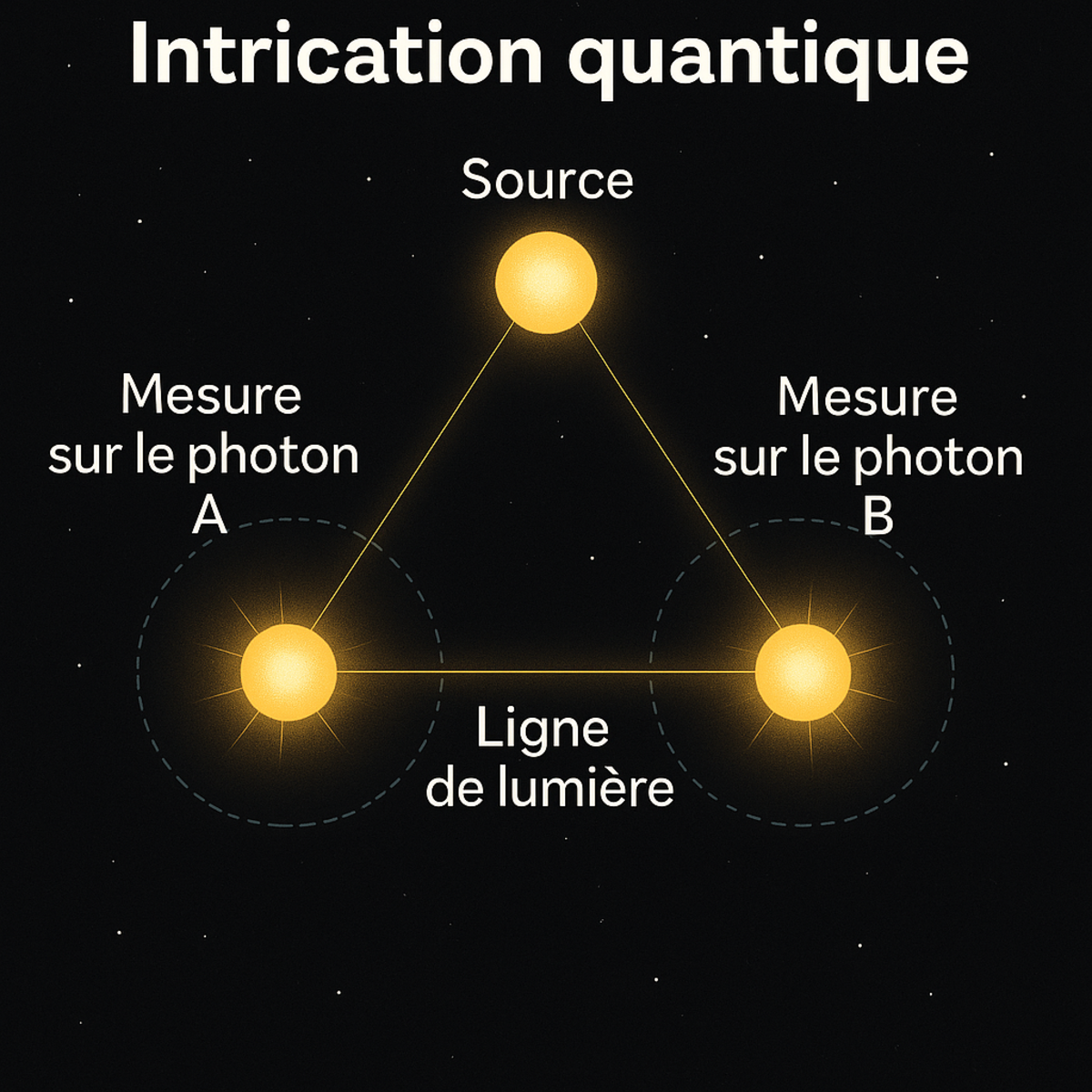

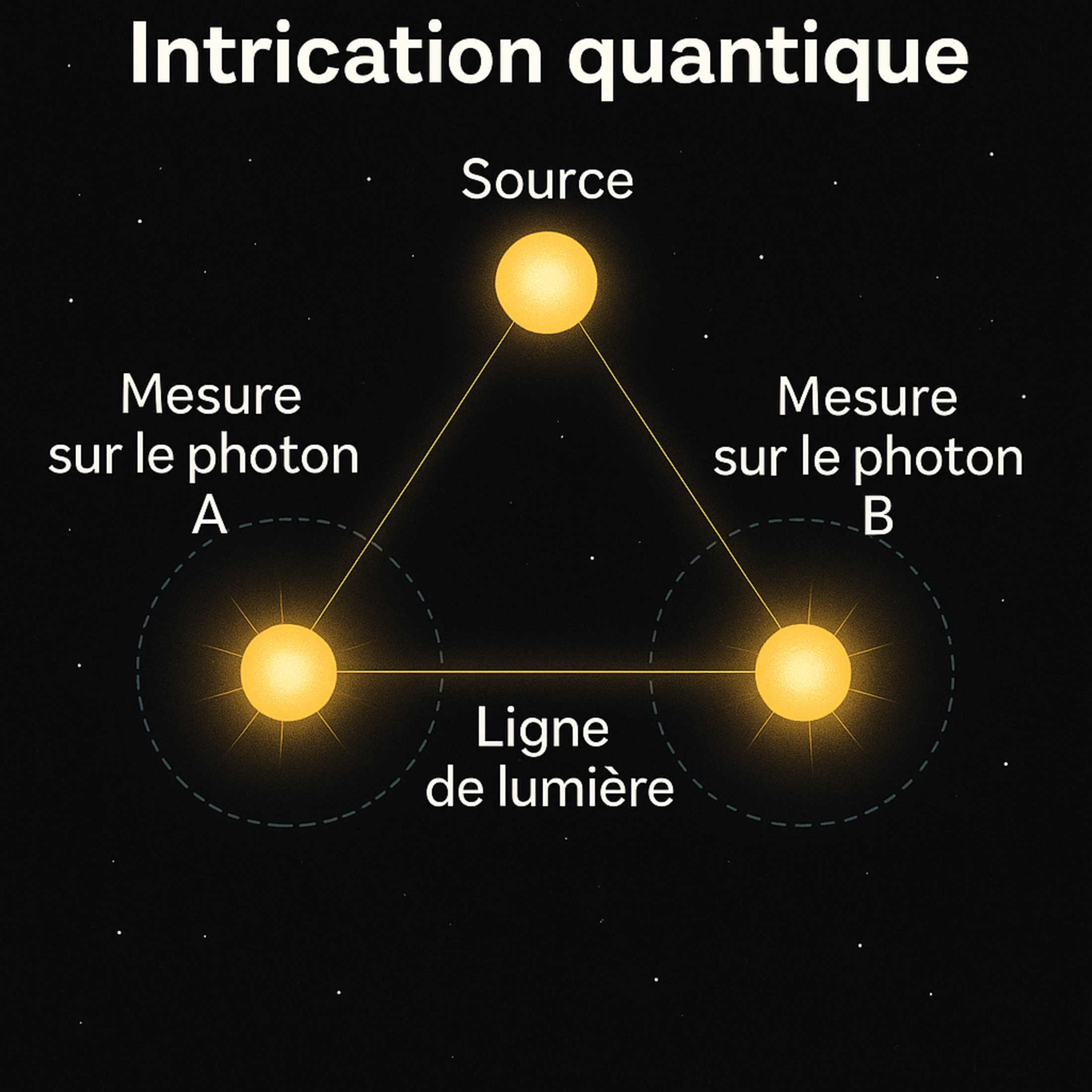

Agrandissement : Illustration 1

Lorsqu’on considère deux photons intriqués, émis d’une même source et mesurés à distance, il est fondamental de rappeler ceci : les photons se déplacent à la vitesse de la lumière. Or, pour une trajectoire de type lumière, l’intervalle d’espace-temps (ds²) est nul. Cela signifie que, dans la géométrie de l’espace-temps, les événements d’émission et de détection des photons sont structurellement coïncidents — non pas dans un référentiel inertiel classique, mais selon la métrique elle-même.

Ainsi, si un photon est émis à un instant donné, et détecté plus tard à une certaine distance, le long de sa trajectoire, aucun temps propre ne s’écoule. Il n’y a donc, pour cette trajectoire, aucune séparation temporelle : l’émission et la détection sont inscrites sur une même ligne d’univers nulle, comme si elles faisaient partie d’un seul et même événement.

Lorsqu’on applique cette logique aux deux photons intriqués, un point profond émerge : les trois événements — l’émission de la paire, la mesure sur le photon A, et la mesure sur le photon B — sont tous reliés par des trajectoires de type lumière. Dans la structure de l’espace-temps, ces trois points ne forment pas un triangle classique, mais un nœud d’unité nullifiée, sans distance ni temps propre.

Il ne s’agit donc pas de dire qu’un photon “transmet” une information à l’autre, ni qu’une influence parcourt l’espace à vitesse infinie. Il s’agit de reconnaître que la structure même de la métrique relativiste permet une coïncidence profonde des événements liés par la lumière.

Cette lecture n’élimine pas le mystère de la mécanique quantique. Elle ne dit rien, par exemple, sur le moment de l’effondrement de la fonction d’onde, ni sur les interprétations (Everett, Bohm, Copenhague…). Mais elle réhabilite une compréhension structurelle, dans laquelle l’unité du phénomène quantique n’est pas une violation, mais une propriété émergente de l’espace-temps lui-même.

Il faut cependant noter que cette interprétation ne s’applique qu’aux photons, c’est-à-dire à des particules de masse nulle. Pour les particules massives, qui possèdent un temps propre non nul, cette coïncidence ne tient plus. L’intrication dans ces cas demande une autre grille de lecture — peut-être en termes de champs globaux ou de connexions topologiques.

Conclusion

Ce que cette interprétation suggère, ce n’est pas que la mécanique quantique viole la relativité, mais que notre manière intuitive de penser la séparation spatio-temporelle est inadéquate pour saisir ce qui se joue sur la frontière même de la lumière.

Il est possible que ce soit précisément là, à la jonction entre géométrie relativiste et structure d’intrication, que se cache un principe plus profond — un principe d’unité, non local, mais sans contradiction aucune avec la lumière.

Note scientifique complémentaire

Intrication et structure de l’espace-temps

Une partie importante de la recherche théorique actuelle en physique fondamentale soutient que les notions classiques d’espace et de temps pourraient être des constructions émergentes issues d’un substrat quantique plus fondamental. Dans ce cadre, les degrés de liberté quantiques — notamment les états intriqués — précèderaient la géométrie de l’univers, laquelle se reconstruirait a posteriori à partir de ces relations.

L’interprétation proposée ici adopte une perspective différente, complémentaire. Elle repose sur un cadre relativiste classique : celui de la structure géométrique de l’espace-temps de Minkowski, tel que formulé dans la relativité restreinte. Dans ce cadre, les trajectoires des photons sont dites « de type nul » : elles possèdent un intervalle d’espace-temps nul, ce qui signifie qu’aucune durée propre ne s’écoule entre deux événements reliés par une telle trajectoire, et que la distance propre est également nulle.

Cette propriété permet de reconsidérer l’intrication de deux photons non pas comme une action instantanée à distance, mais comme l’expression d’une unité structurelle. L’émission des deux photons depuis une source unique, ainsi que leur détection respective à distance, peuvent être vus comme des événements géométriquement connectés — non séparés dans l’espace-temps, mais inscrits dans une même structure de propagation nulle.

Il ne s’agit pas ici de prétendre que la relativité explique les lois de corrélation quantique (qui restent fondées sur les amplitudes de probabilité issues de la mécanique quantique), mais de montrer que les événements intriqués ne nécessitent pas de transmission d’information supraluminique. La coïncidence des corrélations peut être comprise comme structurellement permise par la géométrie des trajectoires lumineuses.

En résumé : la présente lecture ne réfute pas l’approche émergentiste de l’espace-temps, mais propose qu’une partie des phénomènes quantiques — en particulier l’intrication des photons — trouve une cohérence immédiate dans la géométrie relativiste, à condition de reconnaître que la lumière ne délimite pas seulement la causalité, elle en manifeste aussi l’unité profonde.