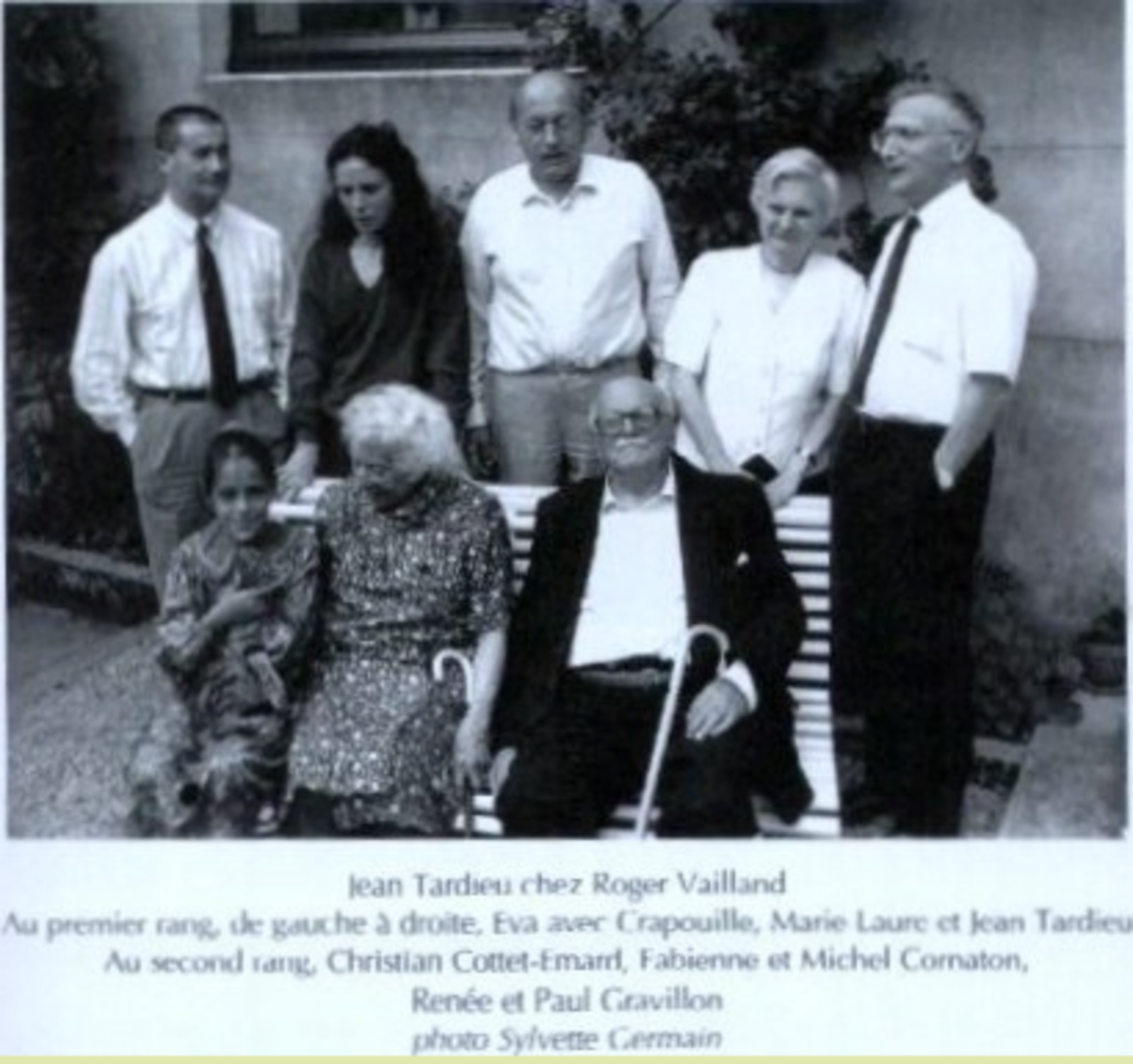

Fabienne Boullier Cornaton en compagnie de Jean Tardieu et de sa femme

Fabienne Boullier Cornaton narre dans ce livre des souvenirs vieux d’une quarantaine d’années. Nous sommes bien sûr en Espagne, et Franco est presque mort. Une jeune française formée à la rude école de la danse classique française (elle dansera chez Béjart) s’expatrie pour rejoindre les très nombreuses danseuses non espagnoles qui peuplent la scène flamenca tra los montes. La concurrence est rude, il faut accepter d’être traitée comme des « serpillères », un statut d’Intouchable, pour devenir un jour une flamenca accomplie et pour savoir, en fin de compte, comme tous les vrais artistes, ce que l'on n'a « pas envie de savoir ».

Pourquoi tant d’immigrées (françaises, nord-américaines, russes, australiennes) ? Parce que la bourgeoisie espagnole n’exhibe pas ses filles sur scène. Les danseurs sont souvent gitans, comme l’ange déchu Gabriel, au regard « voilé par les vapeurs d’alcool » et dont le couple bat de l’aile. Et qui, comme bien des Gitans, n’a que le flamenco pour manger.

Fabienne (je l’appelle « Fabienne » car nous fûmes amis il y a fort longtemps ; ma fille aînée fut son élève, encore subjuguée aujourd’hui) est douée d’une sensibilité rare qui s’appuie sur une grande culture artistique. Ecoutons-la voir littéralement la musique : « Il m’a fallu écouter le Tantum ergo de Duruflé. Je le connaissais et c’était même mon chant d’église préféré parce qu’il me faisait penser à des terres du Sud refroidies par la nostalgie du Nord, et qu’il aurait suffi de l’orner un peu pour l’arranger en fado portugais. Ce chant presque méditerranéen aux couleurs douces et chaudes, pour une célébration du soir douce et chaude où il ne se passe rien, rien que l’adoration, rien que le déclin du jour. » (Pardonne moi, Fabienne, je préfère celui de Verdi qui a peu à voir mais qui me rappelle la campagne parmesane ; ou encore celui de Schubert qui me vrille le cœur).

Fabienne a vécu l’inexorable transformation marchande du flamenco, de sa réalité au simulacre : « En se professionnalisant, en valorisant la performance et l’apparence, le flamenco perdait son âme, se vidait de sa substance […]. Il ne serait bientôt plus qu’une exploitation illimitée de pas, de figures et de rythmes, enfermées dans des formes sclérosées […]. »

Cet ouvrage m’a transporté « ailleurs », mais j’ai éprouvé un petit regret en le refermant, celui de ne pas avoir appris grand-chose sur la relation profonde – au delà de la quête personnelle – qui a pu unir cette danseuse à cette danse. Peut-être le parti pris d’une dérision modérée a-t-il fait écran. Je me suis plus approché de son mysticisme, de son amour exigeant à l’écriture, que de sa relation à Terpsichore.