Agrandissement : Illustration 1

Il arrive parfois qu’un mot mal choisi transforme une idée claire en véritable labyrinthe. C’est exactement ce qui s’est produit avec le terme « particule » en physique quantique. Là où, dans notre langage courant, une particule évoque un petit objet matériel doté d’une masse, en physique quantique, le même mot a été utilisé pour désigner ce qui serait en fait une unité de mesure d’une force.

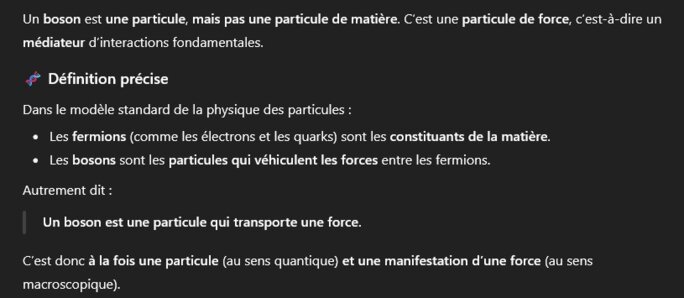

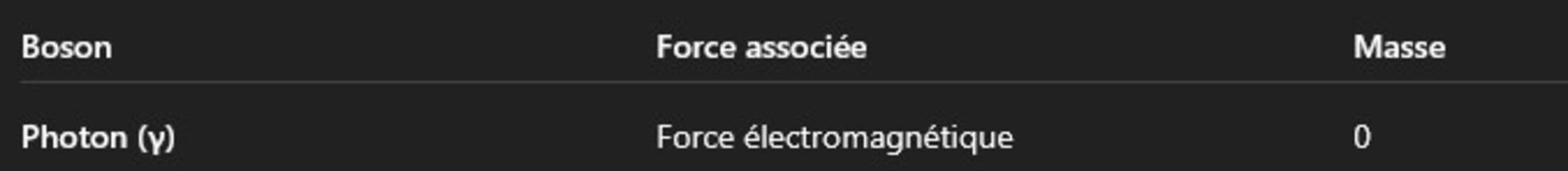

Le photon, le gluon, etc... Ces « particules de force » ne sont pas des grains de matière, mais des quantas d’énergie.

-

En d’autres termes, on a appelé « particule », ce qu’on aurait pu appeler « unité ». Le boson decrit une certaine forme « force ». Comme la gravitation ou le magnestisme.

Agrandissement : Illustration 2

-

Question: La gravitation, est-ce une particule? le magnetisme, est-ce une particule?

Reponse : Ni l'un ni l'autre... SAUF en physique quantique. la, le photon est une particule d'energie electromagnetque sans masse

Agrandissement : Illustration 3

---

Qui a compris? lever la main

-

Ce genre de glissement de vocabulaire rend la compréhension de la physique quantique inutilement complexe pour beaucoup de gens.

Ce qui aurait pu être expliqué simplement est devenu un casse-tête parce que les mots prêtaient à confusion.

-

Comme le dit si bien Nicolas Boileau :

« Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement ».

-

Et cela pose plusieurs questions :

- Est-ce une simple erreur(*) de terminologie conservée par habitude?

- A-t-on volontairement choisi des termes qui complexifient la transmission des connaissances ?

-

On peut s’interroger sur l’impact de ces erreurs(*) de terminologie sur l’éducation.

Un professeur qui utilise des termes mal adaptés risque de perdre ses élèves, de les décourager et de créer une incompréhension là où il pourrait y avoir de la clarté.

-

-

En choisissant les bons mots, on rend la science accessible et on évite de transformer des concepts simples en énigmes réservées à une élite...

-

Signe: Le boson de Higgs

-

(*) Les « erreurs » en éducation ne se limitent pas aux erreurs orthographiques; elles englobent aussi les erreurs lexicales (mauvaise utilisation d'un mot), les erreurs de compréhension des consignes, les erreurs de représentations (fausses idées) et les erreurs liées aux stratégies utilisées par l'apprenant. L'usage du terme « erreur » doit être nuancé en pédagogie, car il désigne des écarts divers, allant de simples maladresses à des incompréhensions profondes, et peut être un levier d'apprentissage si on l'examine et le corrige