Agrandissement : Illustration 1

D’après les alinéas 4 et 5 de l’Article 4 de la constitution congolaise de 2015 :

« […]. La langue officielle du Congo est le français. Et les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba. »

Si tel est le cas, les langues régionales parlées dans des vastes territoires du pays, avant, pendant et jusqu’à nos jours, ne font-elles pas partie du patrimoine culturel du Congo ? - Mais c’est quoi cette folie dont personne ne dit mot !

Tout d’abord, ni le français ni le Kituba ni le Lingala n’est un groupe ethnique ou une tribu de la république du Congo.

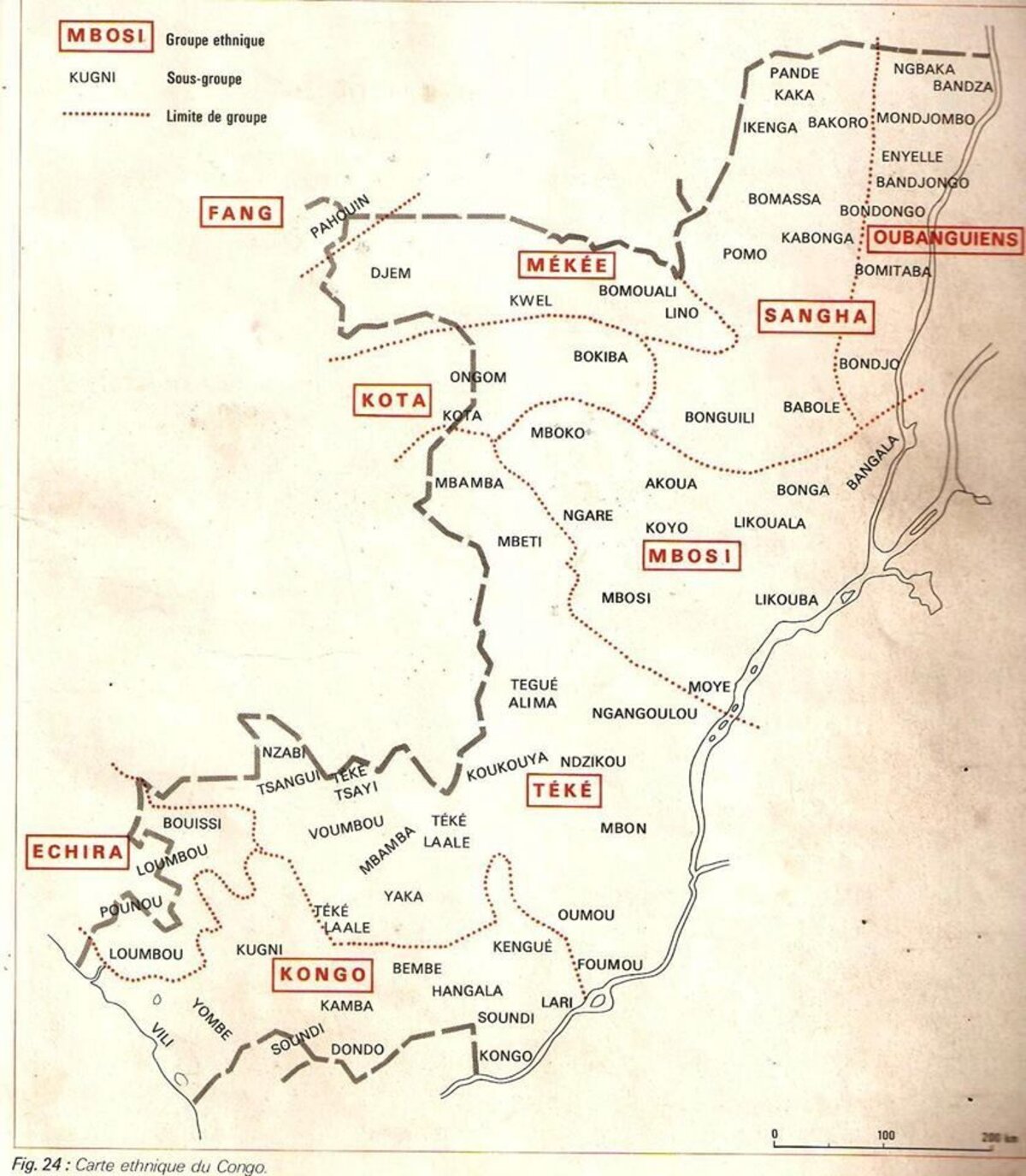

Également, sans analyse poussée, l’on constate que le français c’est la langue du colonisateur, c’est-à-dire la langue de la souffrance, la langue de la domination, la langue de la captivité et la langue de l’humiliation de nos ancêtres Pygmées et Bantu ( Bakongo, Batéké, Makoua, Kouyou, Bomitaba…) par les colons français et leurs vassaux afro-arabes venus d’Afrique de l’Ouest et des zones contrôlées jadis par les seigneurs de la guerre arabo-musulmans ( Rabah, Mohamed-es-Senoussi, Tippo Tip et Misri).

Quant aux deux pidgins (lire pidzins ) : le Kituba et le Lingala ; ce sont deux langues sans ancêtres ; elles ne sont pas des vraies langues normales. D’un point de vue structurel et fonctionnel, elles sont habituellement définies par rapport à leurs langues de base dont sont dérivées la plus grande partie de leurs lexiques.

Mais qu’est-ce qu’un pidgin ( lire pidzin)? - L’on peut aussi définir un pidgin comme étant une langue composite issue d’un mélange des langues (langues occidentales, langues de leurs vassaux noirs africains et langues des autochtones).

Ainsi, après des études approfondies sur les origines de Kituba et de Lingala au Congo-Brazzaville en 1971, l’O.R.S.T.O.M affirme ceci :

« Le monokutuba est un pidgin Kikongo, utilisé principalement le long de l’axe Brazzaville-Dolisie en pays Kongo. Le massif montagneux du Mayombe est un obstacle qu’il franchit le long de la voie du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO) ; assez peu utilisé à Pointe-Noire, il semble l’être un peu plus dans la région de Holle, au débouché de la traversée du Mayombe, comme conséquence de l’afflux de main-d’œuvre étrangère attirée par les mines de potasse qui y sont exploitées. Sa remontée vers le nord hors du pays koongo est observée en direction de Mayoko : elle est en relation directe avec le trafic occasionné par les activités de la Compagnie Minière de l’Ogooué (COMILOG) à Moanda (Gabon), trafic qui relie cette station à Dolisie sur le CFCO. »

Et, concernant le Lingala l’O.R.S.T.O.M ajoute : « le Lingala c’est la « langue du Fleuve », répandue de Brazzaville à la frontière avec la République Centrafricaine le long du Congo et de l’Oubangui ainsi que de leurs affluents, mais aussi de part et d’autre de l’axe routier Brazzaville-Ouesso-Souanké et de ses ramifications vers le Plateau Koukouya (Lékana), Ewo, Kellé. Cette langue résulte de la pidginisation de l’idiome de l’ethnie ngala du moyen fleuve, qui fournissait jadis des piroguiers expérimentés (idiome bantou). Elle est utilisée dans des ethnies dont les langues appartiennent à des groupes linguistiques différents, et sa diffusion humaine est moins importante que celle du monokutuba, bien que son aire soit plus étendue : l’axe routier nord-sud est en effet moins fréquenté que l’axe est-ouest et, d’autre part, la densité moyenne des populations au nord de Brazzaville est de 1 habitant au km2 seulement, contre 3 habitants au km2 dans l’aire du monokutuba.»

Mais, le chercheur Congolais de la RDC, Philippe NZOIMBENGENE, Membre de l’Institut Langage et Communication (IL&C) à Université catholique de Louvain nuance en disant que :

« Les recherches archéologiques et historiques ne font état, à ma connaissance, d’aucune légende ni d’aucun mythe attesté qui racontent la naissance de la langue lingála. Les origines du lingala ne sont pas bien établies. Certaines sources affirment que le lingala serait issu du losengo parlé par un groupe de riverains le long du fleuve Congo dans la région de l'Équateur entre Mbandaka et Makanza. Certaines autres disent que le lingala dérive du kibangi, langue parlée par des pêcheurs de la même région. Pour d'autres encore, une seule langue ne peut être à l'origine du lingala, c'est le contact entre ces populations riveraines qui aurait donné naissance à cette langue. L'on peut toutefois affirmer avec certitude que le lingala s'est façonné et enrichi par des apports de plusieurs langues bantu. »

Une question mérite d’être posée : les trésors les plus précieux laissés par nos ancêtres ne se trouvent-ils pas dans nos langues régionales, c’est-à-dire dans les langues parlées dans les territoires de notre pays, avant, pendant et après la colonisation française à l’image de Kikongo-Kilari, Kitéké, Makoua, Kouyou, Bomitaba…. ?

Alors, pourquoi donc interdire les Congolais, par la constitution, de parler les langues de leurs ancêtres qui sont les seules véritables cultures encore vivantes !

Parce que, les langues régionales sont les langues cosmiques, c’est-à-dire les seules langues qu’entendent réellement nos ancêtres d’avant et de pendant la colonisation. Les pidgin ne sont que les langue des rêveries, des perroquets, des brigands et des chants obscènes, des langues sans ancêtres…

D’où notre interrogation de départ : si la langue officielle du Congo est le français, et les langues nationales véhiculaires sont le lingala et le kituba. Les langues régionales parlées dans des vastes territoires du pays, avant, pendant et jusqu’à nos jours, ne font-elles pas partie du patrimoine culturel du Congo ? - Mais c’est quoi cette folie dont personne ne dit mot !

Par Mushikanda

Utilise ce lien pour intégrer mon groupe WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/F1MzWEnoADKG7AakzfjBm0