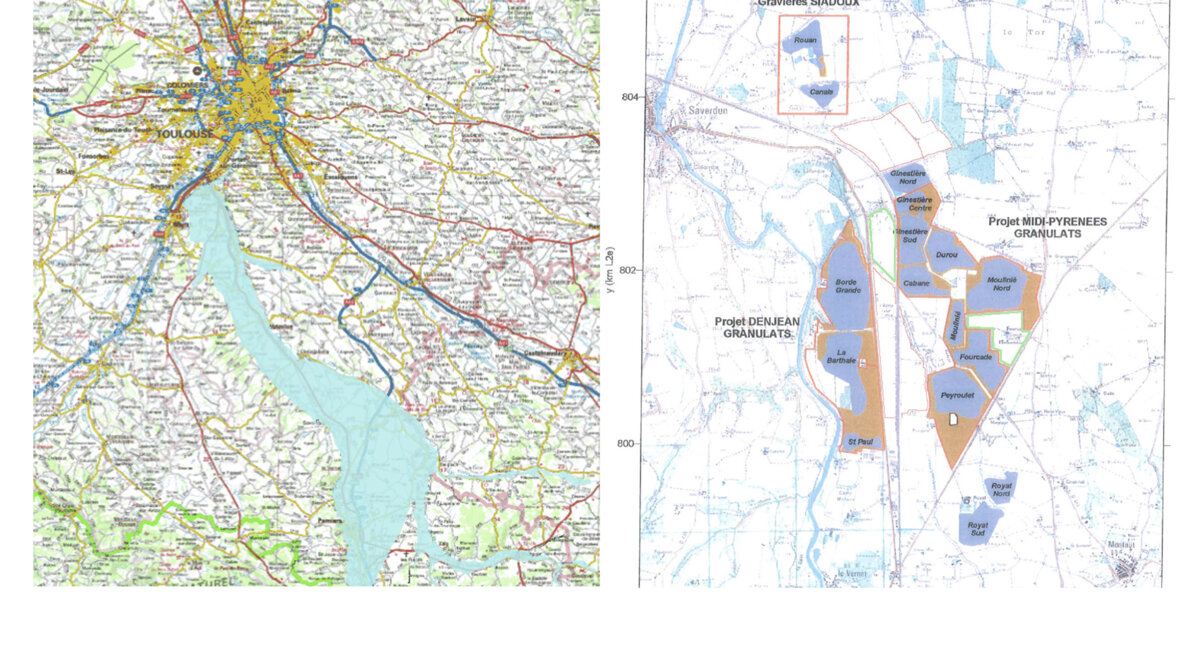

Aujourd'hui les tensions sur l'eau sont multiples en France et même en Ariège, département jusqu'ici réputé pour l'abondance de son eau de surface mais aussi souterraine grâce au ruissellement des Pyrénées. Cette menace pèse au niveau du débit de ses cours d’eau en raison d'une sécheresse exceptionnelle mais pèse surtout sur l’état de sa nappe phréatique qui se dégrade dangereusement depuis qu’ont été données les autorisations d’exploitations de 1000 ha de gravières en 2010. Cette nappe, une des plus importantes et des plus pures d'Occitanie - qui lui a valu le nom de "château d'eau pyrénéen"-, s'étend sur 3 départements (Ariège, Aude et Haute-Garonne) de Foix à Toulouse, de Saverdun à Mazères et de Saint-Jean du Falga à Belpech. Or le nouveau Schéma Régional des Carrières d’Occitanie (SRCO) entérine l'extension des sites d’extraction sur plus de 1000 ha jusqu’en 2039-2043 dans cette nappe alluviale. Il est important de préciser que le cabinet d’étude en charge de la rédaction du SRCO recherche les nappes connectées aux cours d'eau, les plus profondes, les plus grandes et les plus précieuses en terme de qualité et quantité, pour y implanter ces carrières afin de disposer de la capacité de diluer les polluants !

Cette stratégie est décrite dans les DDAE (Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter que doit fournir le carrier aux services de l’État afin d’obtenir son arrêté préfectoral d’autorisation) au chapitre qui traite du choix des sites d’implantation. S’il fallait une preuve de l’assurance que ces carrières alluvionnaires polluent la ressource en eau, elle est inscrite dans les études d’impacts présentées aux services de l’État.

Des agriculteurs et les associations de protection de la nature de ces 3 départements considèrent que cette stratégie autorisée par les services de l’État, est suicidaire dans le contexte actuel du changement climatique et que des autorisations sur les 20 prochaines années représentent un délai qui excède largement la durée décennale dudit schéma. Des extractions autorisées sur 20 ou 30 ans ne permettent pas le « pilotage dit durable » de l’exploitation de cette ressource minérale immergée dans la ressource en eau mais épuisable.

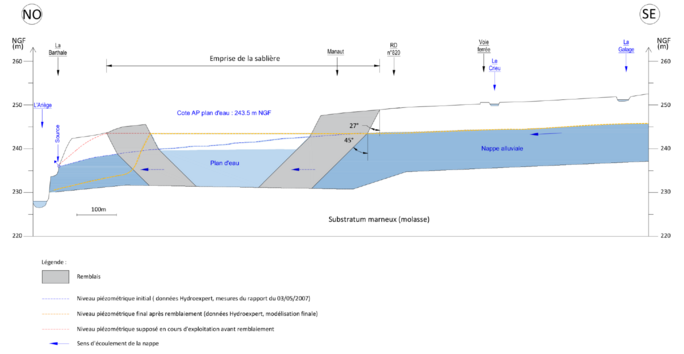

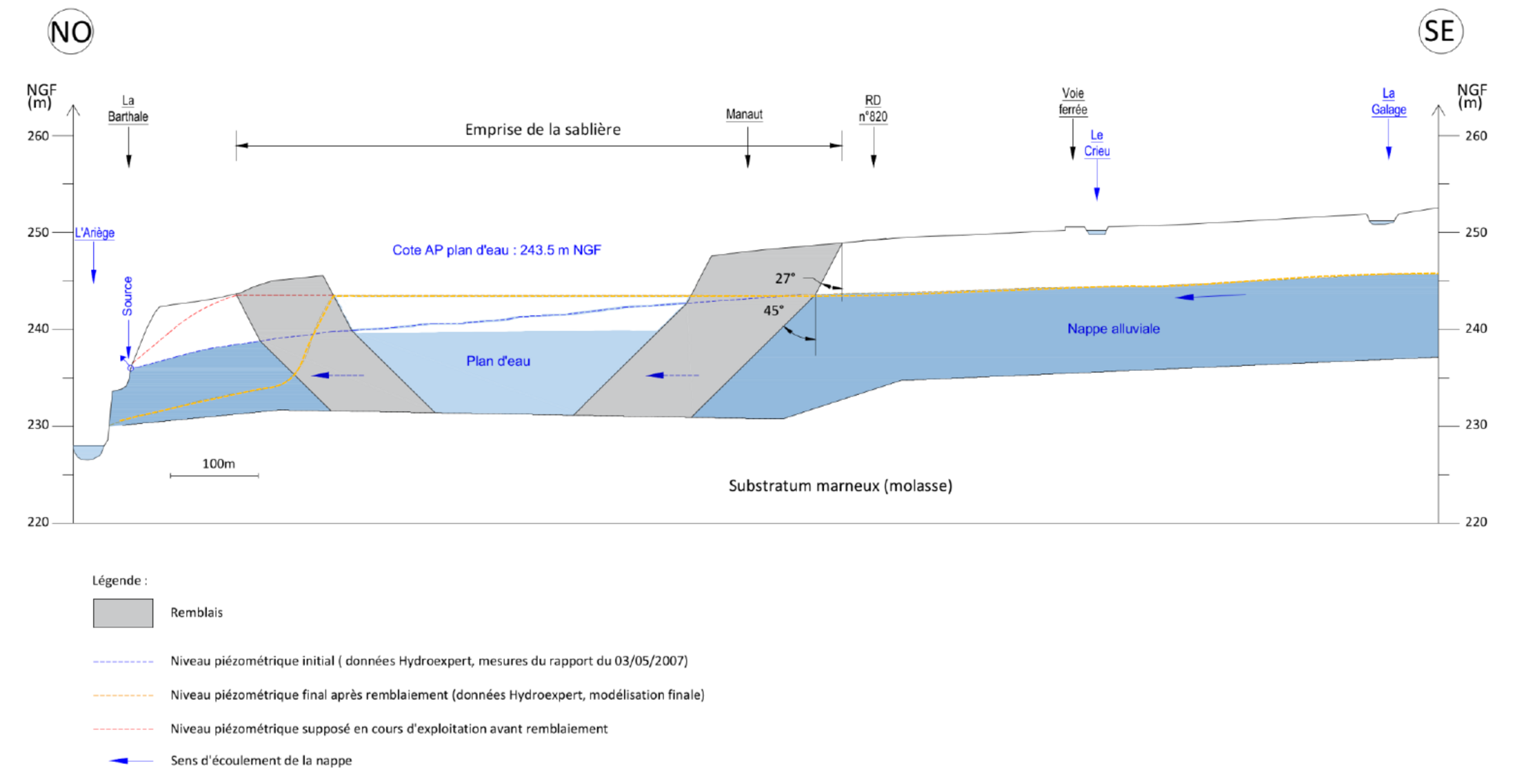

Agrandissement : Illustration 1

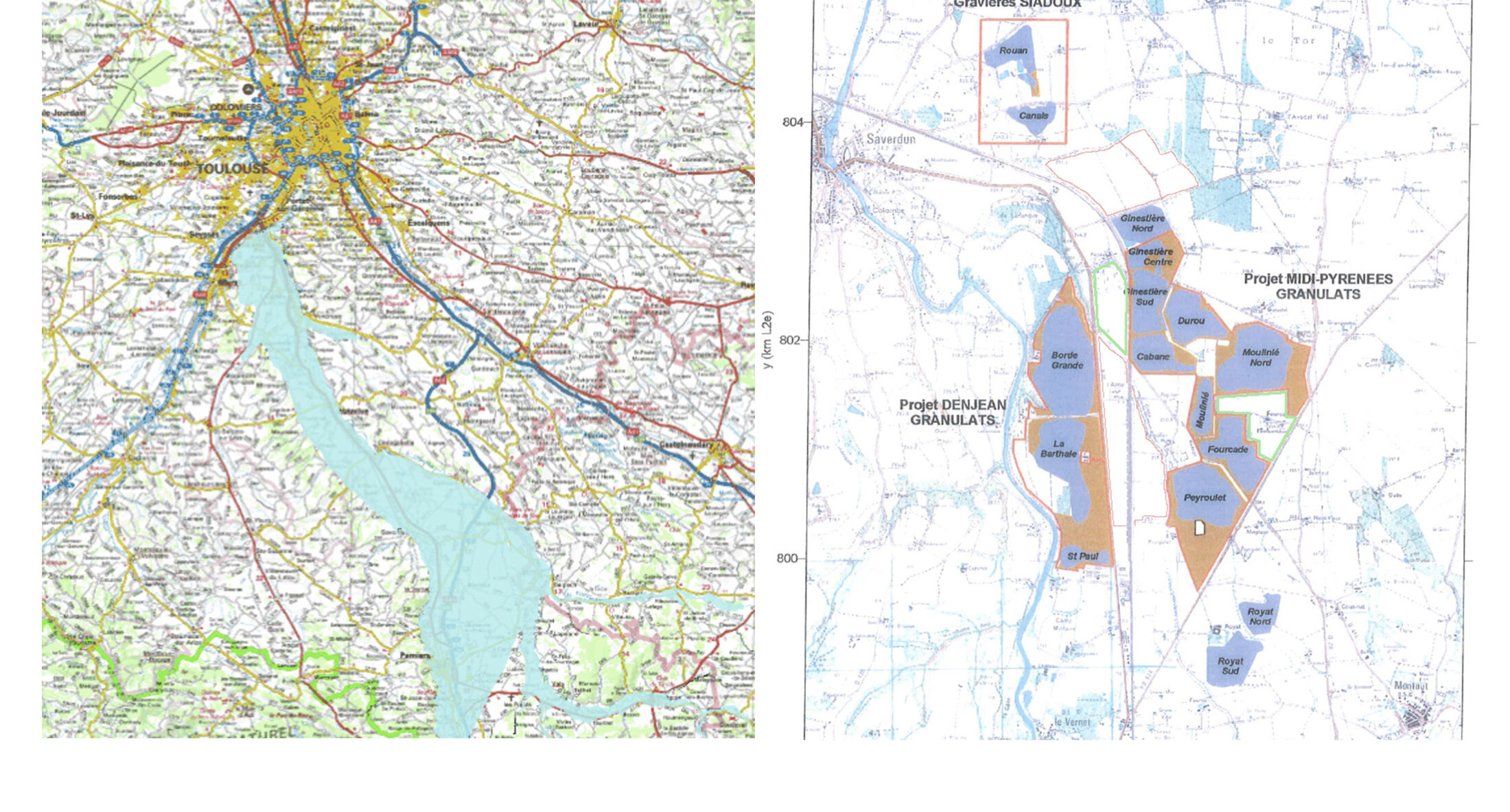

Qu'est-ce qu'une nappe phréatique alluviale ?

Ce sont des tonnes de galets, de graviers et de sable sur une profondeur de 15 à 30 m qui sont saturés d’eau sur une bonne partie de leur hauteur et qui servent de filtre épurateur naturel.

La zone saturée de la nappe s'écoule très lentement, à raison de 6 m environ par jour. Elle contribue, l’été, au débit d’étiage par ses connexions aux eaux de surface et permet la survie de la biodiversité des milieux aquatiques.L’extraction des galets, graviers et sables de la zone saturée provoque la destruction de la nappe. Cette ressource en eau souterraine de l’Ariège est vitale pour l’alimentation en eau de la métropole toulousaine et pour le refroidissement des réacteurs à eau pressurisée de la centrale de Golfech qui produit 40 à 50 % de la consommation électrique de toute l’Occitanie.

La zone non saturée (ZNS) est la partie utile de la nappe pour les massifs forestiers et pour l’agriculture car elle conditionne la vie du sol et du sous-sol, le profil d’humidité du sol et contribue à déterminer le besoin d’irrigation.

Agrandissement : Illustration 2

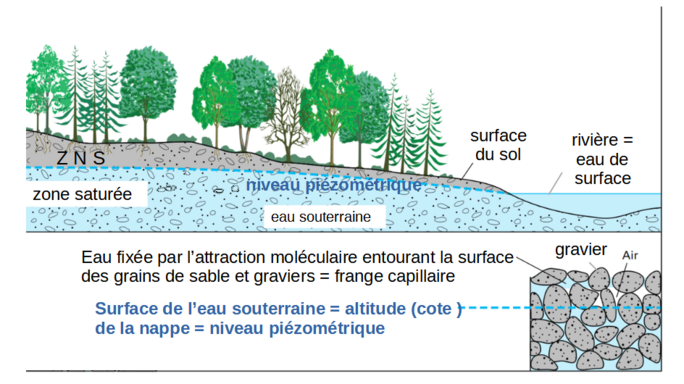

Que font les carriers ?

Les engins extraient les graviers utilisés par le BTP jusqu’au sol dur 15 à 30 m plus bas, découvrant un grand plan d’eau, qui est en fait l’eau souterraine de la nappe, qui, exposée à l’air, devient vulnérable. Résultat une giga bassine de 240 ha et qui fera bientôt près de 1100 ha !

Agrandissement : Illustration 3

Cela crée d’une part de l’évaporation (de 20 à 60% du volume de la bassine chaque année, selon le CNRS).Le niveau de la nappe baisse d’année en année. En 2018, il était déjà en-dessous du seuil validé par les autorités et fixé pour 2039 dans les études d’impacts cumulés des gravières à la nappe. Ce simple constat devrait faire sauter les dernières objections à l’exploitation exorbitante de cette nappe. La baisse mesurée du niveau de la nappe est d’au moins 3 mètres, du jamais vu sur toute la vallée depuis le 17/04/1996 (données historiques communiquées par le BRGM).

De ce fait, tous les cours d’eau suspendus au-dessus de cette nappe et qui participaient à sa recharge aval, sont maintenant asséchés en été comme hiver avec un impact quasi-total sur la biodiversité.

Agrandissement : Illustration 4

Le constat des APNE locales est sans appel : par tous ces impacts, l’âge d’or du château d’eau des Pyrénées ariégeoises est maintenant derrière nous.

Sur toute la vallée, les eaux superficielles qui circulaient dans ces cours d’eau sont comme « aspirées » par la nappe anormalement basse.

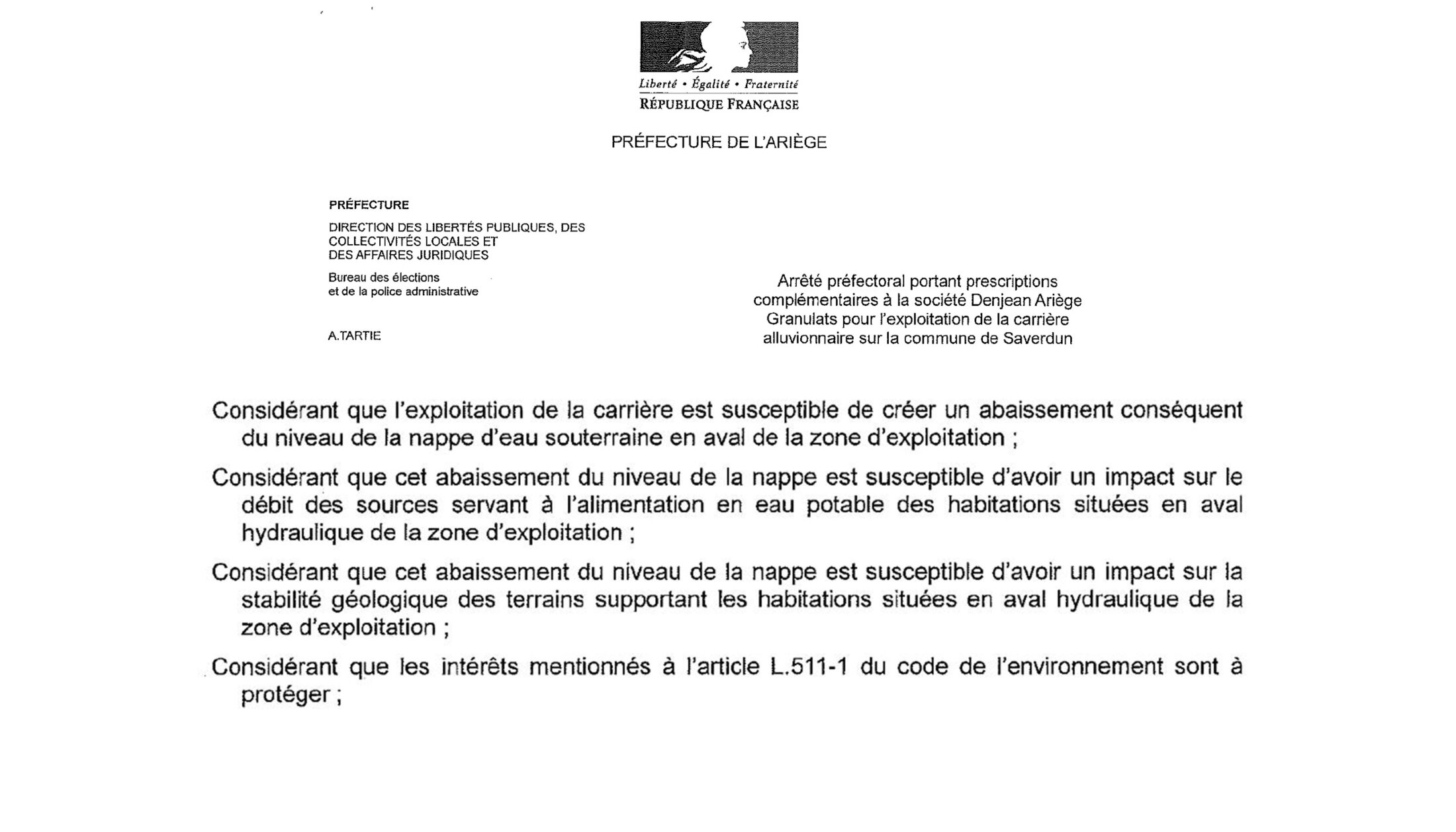

Pourtant, l’autorité préfectorale, bien au courant, se limite à entériner la destruction de la ressource en eau dans ses prescriptions complémentaires (Voir : arrêté de prescriptions complémentaires visant une gravière du secteur, téléchargeable sur le site de la préfecture de l’Ariège).

Agrandissement : Illustration 5

Heureusement les carriers et le BTP ont la solution !

Pour « éviter » cette évaporation, des camions viennent ensuite remplir le bassin sur toute sa hauteur de matières dites inertes, principalement du béton et des goudrons d’anciennes voiries. Ceci maximise le profit des sociétés de carrières alluvionnaires adossées aux sociétés logistiques : le camion livre du gravier ou du sable et revient chargé de déchets pour les enfouir définitivement en nappe. En effet, elles se font payer pour transporter et nous "débarrasser " de ces déchets … Or le code de l’environnement définit ainsi un déchet inerte Art. R. 541-8 (Décr. n° 2011-828 du 11 juill. 2011, art. 8-I)

"Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine."

L’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques et le BRGM refusent de s'engager sur le caractère inerte d’un déchet dès lors qu’il est plongé dans l’eau. La DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) par ailleurs n’apporte aucune preuve du caractère inerte des déchets en eau et cautionne l’abandon des tests de lixiviation (diffusion dans l'eau) de ces déchets prévus dans les arrêtés initiaux d’autorisation. Pire, elle entérine un nouveau protocole départemental du remblaiement des carrières de Saverdun et Montaut.

Les différentes analyses faites par les associations environnementales de la région (CEA, APROVA, APRA Le Chabot) dans un plan d'eau recevant la décharge montrent :

- une pollution chimique en fer mais surtout en aluminium (adjuvant du béton) 13 300 fois supérieures aux Normes Qualitatives Environnementales,

- une forte teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques due aux déchets de goudrons,

- mais également une pollution microbiologique due aux millions de tonnes de déchèts non stérilisés enfouis dans l’eau,

- une diminution du niveau de la nappe à l’aval des zones remblayées, induite par le caractère peu perméable des déchets dans l’eau.

On voit dans les deux photographies suivantes prises dans les gravières à Saverdun, des styrènes (plaques isolation) à la surface des eaux, du bisphénol A des plastiques, du béton contenant de l'aluminium, des déchets de métaux non recyclés, du plâtre seul ou lié, des pneus, des enrobés et goudrons de voirie, des isolants électriques, des boiseries sans doute pleines d'insecticides, etc..

Agrandissement : Illustration 6

Aujourd'hui, le carrier implante des doubles barrières à la surface des eaux pour lutter contre sa pollution.

L’efficacité de cette mesure n’est pas décrite dans le DDAE et le carrier ne donne aucune mesure d’efficacité.

En pratique, les polluants dissous diffusent hors du périmètre autorisé, le carrier est incapable de préciser l’origine des polluants multiples retrouvés dans les eaux en aval des zones remblayées par déchets en eau et diffusant hors du périmètre d’exploitation jusque dans une zone Natura 2000 alors qu’elles sont absentes en amont.

Ne nous démoralisons pas, il leur restait encore une chose à faire ....

Recouvrir partiellement de terres dans l'espoir que cela pourrait passer à nouveau pour des terres cultivables ...

En pratique : les engrais chimiques à base de nitrate d’ammonium utilisés sur ces sols pauvres en humus augmentent la lixiviation des bétons d’un facteur 100 à 150. Cette accélération de la lixiviation vient s’ajouter à l’acidification des milieux hydriques et viennent augmenter le re-largage des constituants des bétons dont l’aluminium…et d’autres polluants dissous, dégradant la qualité des eaux par des contaminants probables de la chaîne alimentaire ; ces polluants métalliques ne sont pas biodégradables mais persistants, bioaccumulables et toxiques pour la santé humaine et pour les plantes.

A tout cela vient s'ajouter le fait que ces carrières alluvionnaires suppriment définitivement les capacités de filtration et d'épuration des eaux souterraines par les sables et les graviers sur de très grandes surfaces. En plus de cela, ces plans d’eau sont colonisés par des oiseaux réservoirs de bactéries et de virus entéropathogènes ou grippaux (grippe aviaire)qui contaminent et diffusent avec les eaux souterraines augmentant les risques sanitaires pour les populations humaines et les animaux d’élevages. Ainsi au mois de février 2023, il a fallu abattre une quantité importante d'oiseaux migrateurs pour éviter la propagation de la grippe aviaire.

En conclusion

C'est incroyable mais bien réel : l'Occitanie est la dernière région de France à autoriser la destruction de ses ressources en eau souterraine en gravières alors que cette région subira à plein le changement climatique.

Pourtant des carriers savent faire autrement : le secteur du BTP se porte bien à Montpellier ( environ 35% du PIB de cette ville). Ici, d’autres solutions sont privilégiées pour produire du gravier (la pierre concassée ou mieux encore le réemploi des déchets du BTP). Mais ce serait tuer la poule aux oeufs d'or : payer le terrain agricole même cher pour exploiter jusqu'à 30 m3 de gravier au m2, et déjà lavé.... Pour le remplacer par des déchets en rendant des sols technologiques pollués et asséchés à l’agriculture ! Une aubaine financière qui détruit la ressource en eau et se rit de la problématique humaine et environnementale.

Pour finir quelques photos actuelles de ces gravières avant leur extension à 1000 ha soit 10% des terres agricoles irriguées en basse Ariège ; on peut voir quelques parties remblayées de terre arable restées stériles ...

Agrandissement : Illustration 7

Pour aller plus loin :

Article de la Dépêche : https://www.ladepeche.fr/2023/03/04/action-coup-de-poing-du-collectif-extinction-rebellion-a-toulouse-sur-la-protection-des-nappes-phreatiques-11037754.php

Site de l'Aprova : http://protection-nappe-ariege.org/index.php/accueil

https://reporterre.net/En-Ariege-une-marche-contre-la-destruction-de-la-nappe-phreatique

Schéma départemental des carrières d'Ariège (SDC) de 2013 :

Ressource en eau 2023 :

https://www.ariege.gouv.fr/Actualites/Situation-de-la-ressource-eau-en-Ariege