Changer notre regard sur la manière de nous déplacer devient nécessaire et urgent. Aussi, sortir de l'idée par défaut que le « tout-routier » soit « LA » solution pour le transport des personnes et des marchandises, a du sens face aux enjeux climatiques et énergiques.

A contrario, on m'oppose souvent la nécessité de posséder une voiture personnelle pour ses déplacements du quotidien. Chacun/chacune y trouve une liste d'arguments et parfois même, utilise la médisance pour contrer ma vision qu'il est possible de moins utiliser la voiture, voire d'en posséder une. Encore une fois, vouloir changer notre regard sur l'utilisation de l'automobile ne veut pas dire, être contre et vouloir son éradication. Je sais et comprends qu'il n'y a pas de solution alternative pour tout le monde. Pour autant, sa « dépendance » est un problème, surtout lorsqu'elle est subie, souvent parfois même de manière inconsciente tant posséder une voiture personnelle est vécue comme un bien nécessaire au même titre que se loger et se nourrir.

La dépendance automobile, c'est quoi ?

La dépendance à l’automobile est un phénomène mondial fondé sur la perception sociale et psychologique de la nécessité de l’utilisation de la voiture pour chaque trajet. Celle-ci se manifeste surtout dans des contextes d’étalement urbain et en temps de crise, lorsque le prix des carburants augmentent significativement (pic pétrolier et/ou contexte international géopolitique) — explique Wikipédia

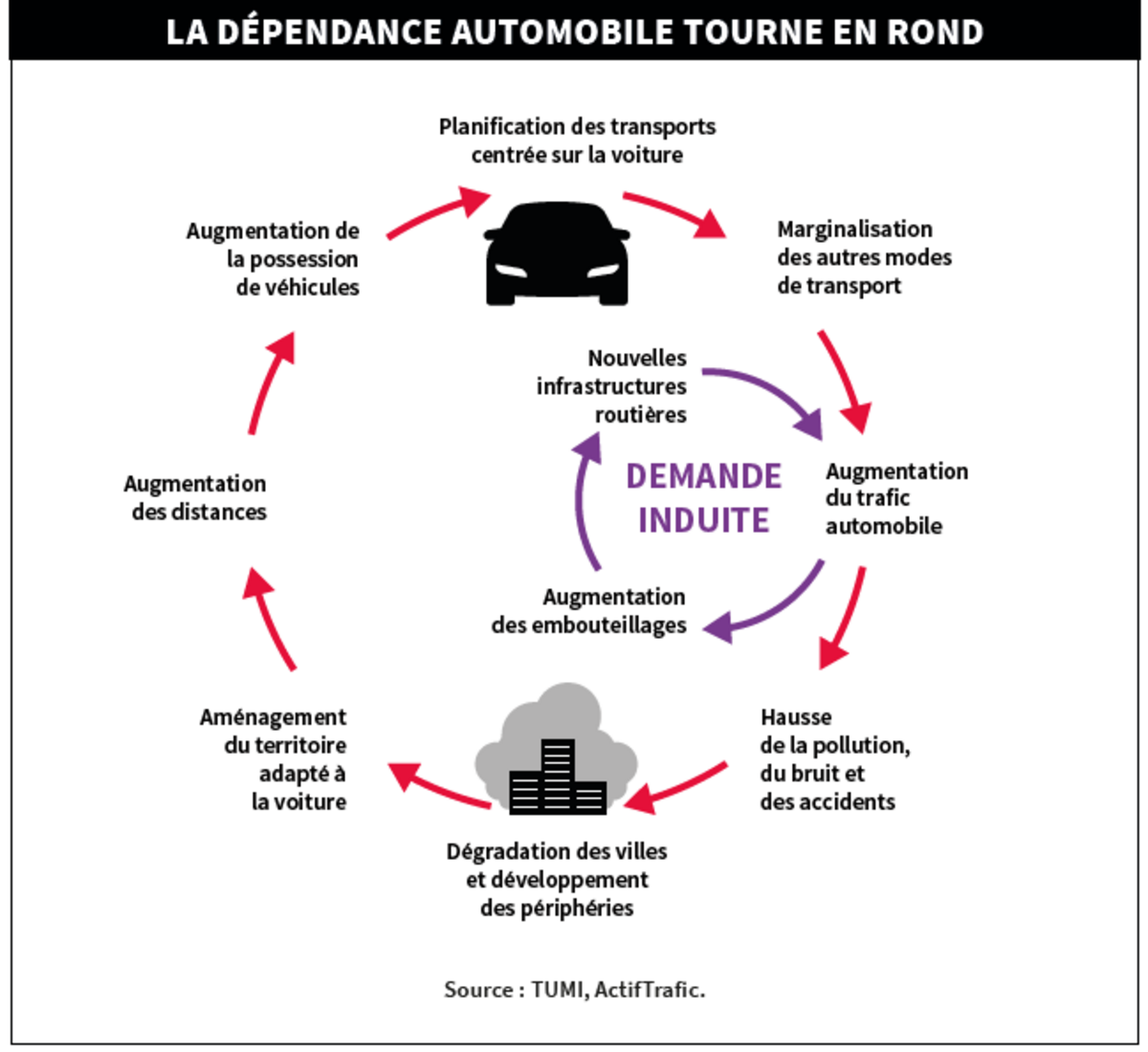

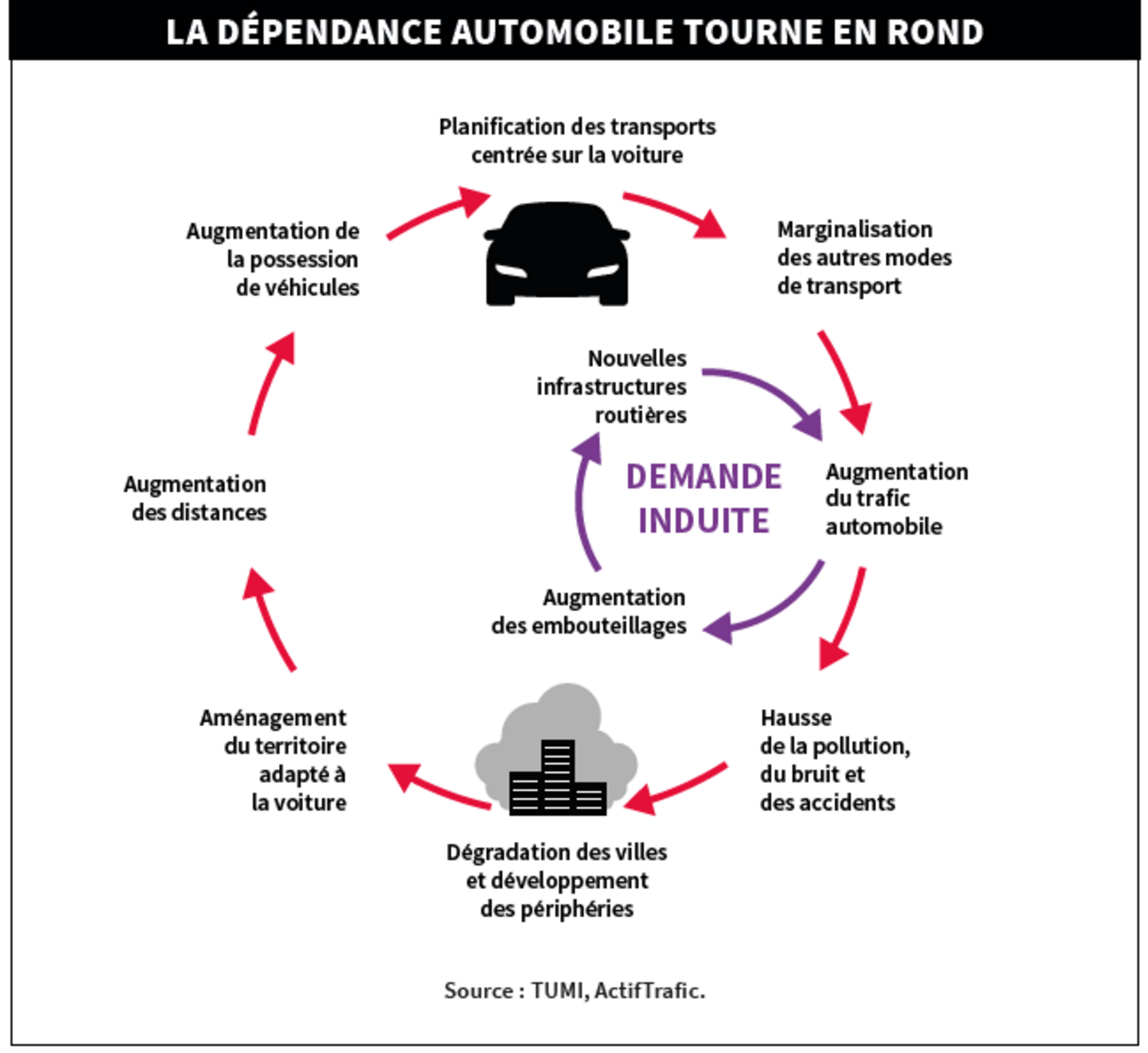

Aujourd'hui, ce phénomène est entretenu par notre société et tourne en rond.

Agrandissement : Illustration 1

Réduire cette dépendance devient un impératif d’intérêt écologique et social au regard des enjeux climatiques et énergétiques. La mobilité de demain doit nous en sortir afin d'en réduire ses conséquences (pollution, bruit, embouteillages...).

GCO NON MERCI, aborde la question dans « La dépendance automobile tourne en rond : sortons-en ! ». Le collectif opposé au contournement ouest de Strasbourg a toujours soutenu les alternatives pour une mobilité douce et active, notamment au traves de son livret « 10 solutions pour faire sauter les bouchons ». Membre de la coalition nationale La Déroute des Routes, le groupement des 49 collectifs à ce jour, soutient l'idée d'un moratoire sur les projets routiers et prône également un changement dans notre regard pour se déplacer.

Au constat de la dépendance automobile, trois axes :

- La réalité des faits ;

- L’aménagement du territoire en cause et qui est à revoir ;

- La sortir de la logique du tout-routier

La dépendance à la voiture dans la vie quotidienne est une réalité sociétale dans le choix individuel de nous déplacer. Ainsi, 63 % des Français indiquent que l’automobile est leur principal mode de transport 1. Ils sont 75 % à l’utiliser comme le principal moyen de transport dans le cadre de leur déplacement pendulaire (domicile-travail) 2. « De fait, cet usage très majoritaire de la voiture s’accompagne d’un sentiment de dépendance pour 69 % des Français », analyse l'IFOP 1.

En France, la mobilité est largement structurée par la voiture. Une urbanisation étalée augmente les distances à parcourir, ce qui provoque son utilisation massive. Aussi, l’aménagement du territoire influence directement le mode de transport privilégié par la population. De nombreuses politiques publiques ont contribué et contribuent encore à alimenter ce cercle vicieux. Les causes sont multiples aux quelles il existe des solutions. Elles ne l'éradiquent pas. Toutefois, elles en réduisent les effets. Ici, dans le chapitre "L’aménagement du territoire est à revoir", vous trouverez les causes et des solutions.

S’il est plus facile d’organiser la transition dans un contexte urbain, il n’en est pas de même en milieu rural. C’est même un casse-tête.

Agrandissement : Illustration 2

La dépendance automobile en zones peu denses : un vrai casse-tête !

Un tiers de la population française vit dans des bassins de vie ruraux. Ces 20,5 millions d’habitants se répartissent à peu près à parts égales entre les bassins de vie ruraux périurbains et les bassins de vie éloignés des centres urbains 3. Ces zones rurales sont plus sensibles que les autres à la question de la mobilité, tant il est difficile d’y trouver des équipements spécialisés.

Dans les faits, le constat :

- les transports publics ne peuvent être déployés partout ou à un coût exorbitant. Quid des lignes existantes abandonnées et délaissées par la SNCF ;

- le covoiturage de courte et moyenne distance a beaucoup de mal à séduire : contraintes d’organisation, méconnaissance des pratiques, freins psychosociaux, …

- le transport à la demande est très coûteux et exclut une grande majorité de la population qui n’en a pas les moyens ;

- le vélo n’est plus compétitif au-delà de 5 à 10 km ;

- le manque de relais multimodal pour rapprocher les zones peu denses des zones denses via celles moyennement denses ;

- le manque de courage politique.

- l'aspect psychosocial : la peur face au changement.

Pourtant, des pistes existent. Chercher des solutions pour limiter la dépendance ne la supprimera pas totalement. C’est vrai. Cependant, chaque action mise bout à bout, qui permet de réduire les nuisances (pollution, bruit, congestion…) sont autant de solutions bonnes pour tout le monde.

Quelques exemples :

- agir sur les zones moyennement denses pour créer des ponts multimodaux entre les zones denses ou bassins d’emploi et les zones moins denses : ça peut se faire par la création de parking relais entre tram, TER, bus, air de covoiturage…

- reconquérir les territoires où les lignes ferroviaires existent ;

- soutenir les points de covoiturage, les facilités, …

- développer les itinéraires cyclables en sites propres = meilleure sécurité pour les cyclistes ;

- sortir de la logique du tout-routier et remettre à plat l’ensemble des projets d’infrastructure routière = valider le moratoire que propose La Déroutes des routes ;

- engager une réforme territoriale pour regrouper toutes les compétences « transport » sous une même entité. Aujourd’hui, l’éclatement des compétences est un frein à la mobilité. Il faut une meilleure cohérence ;

D'autres éléments autour du casse-tête que représente la sortir de la dépendance à l'automobile en milieu peu dense sont à lire ici : « La dépendance automobile en zones peu denses : un vrai casse-tête ! »

Agrandissement : Illustration 3

1. — selon l’ « Observatoire des mobilités partagées et électriques » 2023 SIXT x IFOP.

2. — selon le Baromètre « Mobilité & entreprises » 2022 Alphabet France x IFOP

3. — selon l’étude réactualisée de l’Insee publiée en mai.