*bassins hydrographiques = bassins versants irrigués par un même réseau d’eau.

Une table ronde sur la sécheresse et les restrictions d’eau à Strasbourg https://t.co/o6cLHYslw7

— Grand Est INFO (@grandestinfo) July 11, 2023

"L’eau est un bien commun essentiel. Si chacun(e) s’accorde sur cette affirmation, cette ressource nécessaire à la vie se fait rare et disputée. Chaque été, les sols sont plus secs et deviennent impropres à l’agriculture. Chaque hiver, les crues sont plus régulières et violentes."

Agrandissement : Illustration 2

Dans son introduction, le sénateur Jacques Fernique remet en contexte la question de l'eau, au centre des préoccupations. Le changement climatique n'est plus une théorie, nous y sommes. Les sécheresses répétées sont des faits mesurables. Conjuguées aux prédictions de scientifiques, elles nous forcent à agir. Il évoque notamment l’importance des directives européennes à laquelle l’Agence de l’eau Rhin-Meuse (représenté à la table ronde par son président), est liée et se réjouit du vote du jour au Parlement européen de la loi sur la restauration de la nature. Bien qu’amoindri par rapport au texte de départ, le volet « eau » est jugé satisfaisant.

En plein air à la manufacture des tabacs à Strasbourg, la table ronde sur la question de l'#eau a démarré depuis 19h30. https://t.co/zjCEnPKNPE pic.twitter.com/R6owoQETS3

— Bruno Dalpra (@brunodalpra67) July 12, 2023

La nappe phréatique rhénane

Rôle du changement climatique dans la baisse constatée ? Baisse de l'enneigement ? Rechargement anthropique de l'Ill ? Augmentation de l'irrigation agricole ?

30% des eaux pluviales rechargent la nappe phréatique rhénane. Le reste vient d'ailleurs, y compris des Alpes, explique l'hydrologiste Élodie Giuglaris de la division BRGM* - Alsace. La question de la ressource en eau varie selon le secteur. Il n'y a pas d'uniformité géographique quant au manque d'eau. Certains secteurs du bassin rhénan sont plus affectés que d’autres. Elle cite celui d'Haguenau en exemple.

Toutefois, les conséquences de la sécheresse sur la reconstitution de la ressource sont multiples, souligne l'hydrologue. Cela est d'autant plus inquiétant que les ressources en eau potable du bassin rhénan sont aussi plus exposées à la pollution en raison de sa géologie proche de la surface.

Agrandissement : Illustration 4

Dans son exposé, Élodie Giuglaris explique qu'en Alsace, nous sommes en retard sur la question de l'eau face à une baisse de la ressource. Cela est dû au fait que nous avons jusqu'à présent été moins affectés que d'autres régions françaises. Aussi, il y a un retard scientifique à combler. Le travail de prospection de l'évolution des niveaux vient de commencer, évoque l'hydrologue. Le Service géologique national (BRGM) est associé à des Allemands et des Suisses, eux aussi concernés par la nappe phréatique rhénane. Des études que suit également le SDEA.

Gestion de l’eau en Alsace

Frédérique Fliegerdorfer, président du SDEA (syndicat eau assainissement Rhin-Moselle), ex-président de l'association pour la protection de la nappe phréatique de la plaine d’Alsace (APRONAP), a commencé par faire connaitre le rôle de son syndicat dans la gestion de l’eau et son périmètre de compétence.

Pour comprendre, il est revenu sur le passé en faisant un bref historique de la gestion privée de l’eau (60% de la distribution de l’eau potable est assurée par deux multinationales françaises). Selon lui, la gestion des ressources en eau doit demeurer du domaine public. C'est le cas en Alsace avec le SDEA qui s’appuie sur un ancrage local fort : plus de 200 commissions mixtes sur l’eau se réunissant chacune au moins deux fois par an.

Dans la gestion, il évoque la singularité alsaco-mosellane avec une gestion unitaire : un seul tuyau pour tout (eaux pluviales, eau potable, eaux grises et noires).

Agrandissement : Illustration 5

Le changement climatique a des conséquences avec des cycles beaucoup plus intenses et irréguliers. La recherche d'une réponse technique pour économiser l'eau est de plus en plus indispensable, explique le président du SDEA. Il prend pour exemple les travaux sur le réseau (souvent ancien) afin de réduire les « pertes » d’eau — 20 % de la ressource sont perdues à cause des fuites dans les canalisations — ou encore, la question de la réutilisation des eaux usées. Frédérique Fliegerdorfer souligne l’importance des prospections entreprises. Ce sont autant de défis qu'intègre le syndicat dans ses objectifs à mener directement ou en collaborant. Ainsi, elles s'ajoutent à celles engagées pour la ressource hydrique du bassin rhénan, dans une collaboration transfrontalière dont le BRGM est parti prenant et évoquée par Élodie Giuglaris.

Agrandissement : Illustration 6

La guerre de l’eau

Il y a deux mondes qui s’affrontent sur la question de l’eau. Celui qui considère la ressource comme un bien commun et l'autre qui la voit comme un bien économique. Au cœur de ces préoccupations — qui ont pris une place plus importante dans notre quotidien occidental vs l’accès à l’eau est très inégale dans le monde — la notion de justice sociale face aux inégalités, questionne.

Zoé Mary, militante au sein d'Alternatiba Strasbourg, apporte un regard citoyen sur les tensions que provoque la crise climatique sur la ressource en eau douce qui se raréfie et de plus en plus souvent au centre de rivalités entre ses différents usages.

Elle met en perspective la lutte des classes par rapport à ces « usages » et prend comme exemple la bataille en cours autour des mégas bassines : comment le/la citoyen·ne peut se faire entendre pour défendre l’eau comme un bien commun face à quelques-uns qui veulent se l’accaparer ? Cette lutte a récemment pris une tournure répressive sans précédent.

La militante fait référence aux pressions subites sur les mouvements citoyens et écologistes qui réclament au gouvernement de vraies mesures pour faire face aux enjeux climatiques (et sociaux). La réponse de l'État est violente. La majorité présidentielle reste enfermée dans son déni d'inaction climatique. Pire, elle contre-attaque la radicalité qu'elle a elle-même amplifiée, en criminalisant ces mouvements. La dissolution récente des Soulèvements de la Terre est un exemple. Zoé Mary évoque également « Sainte Soline » et la répression qui s’est abattu sur les miltant·es majoritairement pacifistes (plus de 200 blessé·es) avec un usage disproportionné de la force (plus de 3 200 policiers et gendarmes utilisés pour protéger un trou vide).

Agrandissement : Illustration 7

Doit-on se résigner ? Non ! L’eau est un bien commun et le défendre comme tel est un devoir citoyen.

L’eau est un bien commun

Benoit Biteau, eurodéputé écologiste, a rebondi sur la question autour des « bassines » et la notion du « bien commun » qu’est l’eau : l'eau est un bien commun. C’est un fait et c’est écrit dans l’article 1 de loi cadre européenne de l'eau. Cette loi-cadre fixe les objectifs sur les moyens qui doivent être mis en œuvre sur sa distribution. Elle a été transposée dans le droit français en 2004.

---

2000 loi-cadre eau :

La directive-cadre sur l'eau ou DCE (2000/60/CE), souvent plus simplement désignée par son sigle DCE, est une directive de l'Union européenne du Parlement européen et du Conseil adoptée le 23 octobre 2000 . Elle établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l'eau.

---

Agrandissement : Illustration 8

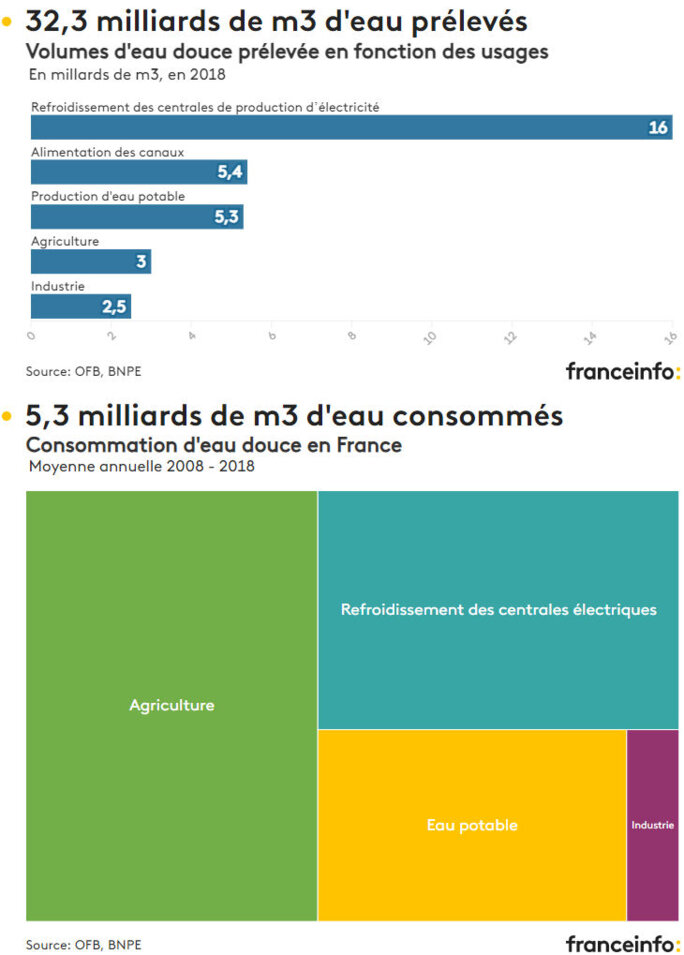

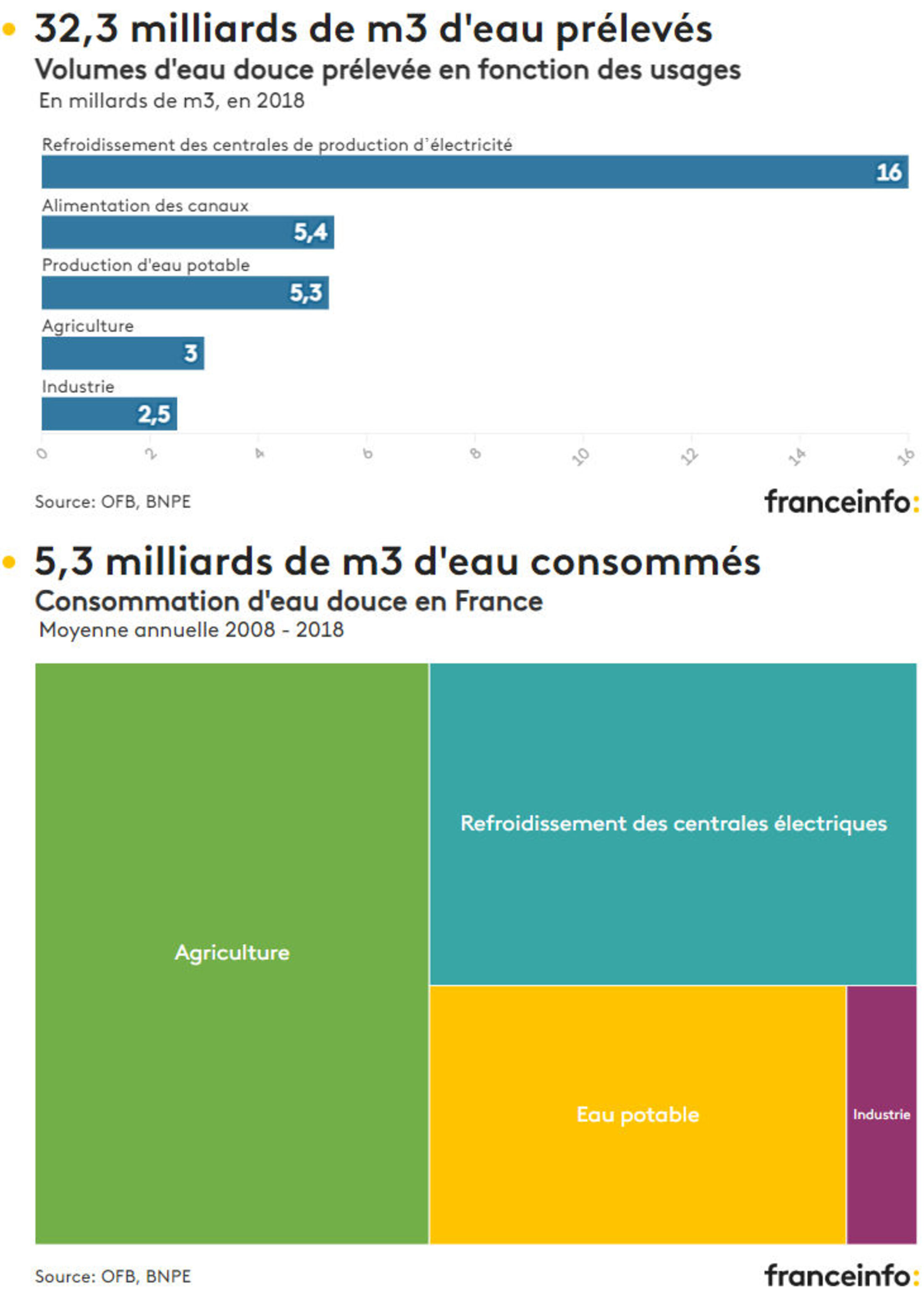

L’eurodéputé évoque la subtilité entre « prélèvement » et « consommation ». C’est essentiel selon lui d’avoir à l’esprit cette subtilité pour comprendre le rapport à l’eau que nous devons avoir.

Agrandissement : Illustration 9

- 32,3 milliards de m3 d'eau prélevés

Chaque année en France métropolitaine, il pleut en moyenne (calculée sur la période 1990-2018) 512 milliards de mètres cubes d'eau, soit 932 mm, selon les données du ministère de la Transition écologique (fichier PDF). - 5,3 milliards de m3 d'eau consommés

L'eau consommée, c'est-à-dire celle qui n'est pas restituée aux milieux aquatiques après utilisation, représente en moyenne 5,3 milliards de m3 chaque année, soit environ 16% de l'eau prélevée. Cela représente 82 m3 par habitant, précise le ministère de la Transition écologique.

Il renvoie vers une infographie réalisé par France info qui la met en perspective : à voir ici.

2% de 6% des irrigants consomment 80% des ressources en eau en été pour près de 60% consacré au maïs (dont la plupart ne sont pas destinés à la consommation humaine). Les 2% d'agriculteurs sont ce que représente la profession par rapport à la population française.

Dans la bataille de l’eau, la question agricole est centrale, tout comme sa consommation nécessaire pour le refroidissement des centrales électriques. Les enjeux pour préserver la ressource sont immenses. Le cadre législatif existe, rappelle l'eurodéputé. Face aux tensions systémiques que crée le manque d'eau douce, il est nécessaire de réguler ses usages, mais elle ne doit pas se faire au détriment des populations. S'il existe des tensions, elles sont principalement dues au manque de courage politique à traiter le problème à la racine. Dans les faits, en France, les annonces gouvernementales n'anticipent pas suffisamment le risque du manque d'eau, ni en poussant le secteur agricole à se remettre en question, ni dans ses choix stratégiques en matière d'énergie (la relance du nucléaire français avec la construction de 6 nouveaux EPR d'ici 2050 ne dit pas comment ces réacteurs vont être refroidis).

Benoit Biteau évoque également les orientations agricoles du regard européen. Il fustige la nouvelle PAC (2023-2027) entrée en vigueur au 1er janvier 2023, qui continue d'entretenir les lobbyistes (dont les maïsiculteurs et céréaliers, plus gros consommateurs d'eau) au détriment des vrais paysans et paysannes (la question de la prime PAC par rapport à la surface). Là aussi, il évoque le manque de courage politique. Il espère que la prochaine PAC qui sera négociée à partir de 2026, tiendra compte entre autres de la question de l'eau.

Agrandissement : Illustration 10

LE REGARD CITOYEN

L’eau est un bien commun. C’est un fait. La table ronde à la Manufacture des Tabacs de Strasbourg, a permis de réaffirmer ce principe. Aujourd’hui, pour garantir ce droit, seul le courage politique manque. Nous, en tant que citoyen·ne, conscients des enjeux climatiques (et sociaux), nous sommes légitimes à réclamer de nos élu·es qu’ils/elles mettent tout en œuvre pour garantir une accessibilité équitable entre toutes et tous à l’eau douce. C'est de notre responsabilité. C'est un enjeu crucial.