Dans Don’t look up (Adam McKay, 2021), la perspective d’une extinction de la civilisation humaine suite à la collision d’une comète faisait écho à nos réactions – entre déni, techno-solutionnisme ou dépression – face à la catastrophe écologique à venir. Mais cette lecture est-elle pertinente ? La « comète » n’est-elle pas déjà tombée sur Terre ?

Si une comète entrait en collision avec la Terre, une extinction massive de la biodiversité suivrait, les États engageraient des moyens colossaux pour reconstruire, et notre civilisation devrait nécessairement s’engager dans une tout autre trajectoire. Ces trois éléments ne sont pas des prédictions du futur, mais bien des attributs du présent : la biodiversité disparaît à un rythme 100 à 1000 fois supérieur à la moyenne et les humains ont construit plus d’infrastructures en masse que toute la biomasse terrestre1. Pour ce qui est de la nouvelle trajectoire, qu’en est-il?

La grande accélération, symptôme du culte de la performance

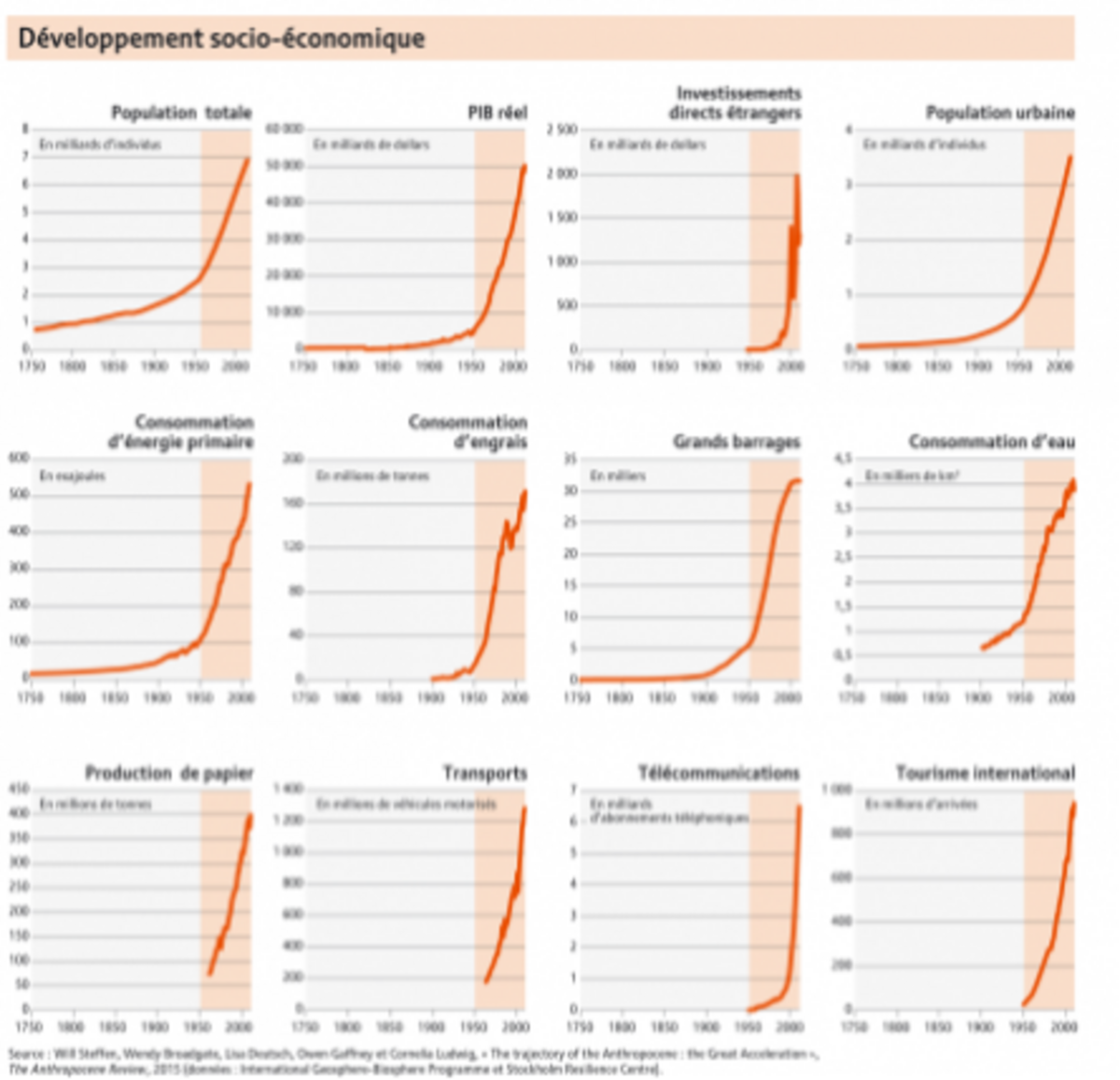

Comme le montre le géochimiste Will Steffen2, notre civilisation a bel et bien changé de trajectoire. La plupart des variables économiques et écologiques sont restées relativement stables depuis le Néolithique (il y a plus de 10 000 ans) jusqu’en 1950. À partir de 1950, toutes ces variables partent en flèches.

https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/acceleration-terrestre

Alors si on devait imaginer une collision avec une comète, cela ne se passerait pas dans le futur ; cela se serait plutôt produit vers 1950. Pourtant, nous n’avons rien vu venir de l’espace à l’époque. Que s’est-il passé ? La première moitié du XXe siècle est marquée par deux guerres mondiales meurtrières. Or, on oublie trop souvent que ces guerres, alimentées par une nouvelle abondance de charbon et de pétrole, ont aussi causé et validé une grande accélération d’un modèle économique basé sur la seule performance, que ce soit dans le monde capitaliste, soviétique ou non-aligné3.

En effet, la performance – soit la somme de l’efficacité (atteindre son objectif) et l’efficience (avec le moins de moyens possibles) – est le carburant de la compétition, et donc de la guerre. Face à un ennemi, toute autre injonction est inutile, il s’agit d’une question de survie à court terme. Cependant, une fois l’armistice signé, nous n’avons pas remis en cause ces gains de performance. Dès lors, notre économie depuis 1950 est toujours une économie de guerre3. Pour s’en convaincre, il suffit de lister les objets modernes qui nous entourent : la plupart sont des produits militaires devenus commerciaux (ordinateur, avions, énergie nucléaire, etc.). Certains, comme les engrais azotés nous rappellent même régulièrement leur origine militaire, le nitrate d’ammonium étant d’abord un explosif4. Dès lors, nous ne devrions pas anticiper une catastrophe à venir : « Don’t look up, look back ! » Nous sommes plutôt dans l’onde de choc d’un événement planétaire qui a déjà eu lieu.

Pourquoi une telle perspective serait-elle pertinente ? Considérer que la catastrophe écologique n’a pas encore eu lieu est un déni de la réalité : 80% des insectes ont disparu en 30 ans en Europe5, les animaux de l’Arctique ont des niveaux de mercure 12 fois supérieurs à la norme6, et nous avons acidifié les océans à un niveau voisin d’il y a 14 millions d’années7. Plus problématique, continuer à attendre la catastrophe suggèrerait que la trajectoire de la performance est salutaire pour répondre au défi climatique. Production massive de biocarburants, généralisation des SUV électriques, géo-ingénierie par capture directe du CO2… le compas solidement fixé sur la performance (souvent financière) ne fait que multiplier les problèmes8. Nos réponses performantes amplifient surtout l’onde de choc.

Méthode : comment dérailler ?

Alors quelle autre réponse apporter si cette fois nous considérons que la comète est bel et bien déjà tombée ? Tout d’abord, réaliser que notre environnement socio-économique est truffé d’injonctions à la performance, de plus en plus contreproductives. Le bug informatique mondial du 19 juillet 2024 a encore démontré combien la mondialisation performante est surtout un colosse aux pieds d’argile9. Augmenter les performances revient à se canaliser : atteindre son objectif avec le moins de moyens possibles impose un fonctionnement en silo de plus en plus spécialisé et monopolistique. En cas d’imprévu, cette stratégie est souvent fatale.

Une fois le mythe de la performance nécessairement positive chahuté, il nous faut dans un second temps considérer que pour changer, il faut d’abord s’arrêter. Comme à un carrefour, nous devrions prendre le temps nécessaire pour faire un constat objectif de la situation avant de s’engager. Ceci n’est pas une incantation, mais bien plutôt une réalité palpable : des élèves ingénieurs refusent leur diplôme quand leur scolarité se résume à une course à la compétition et à l’optimisation10 ; des professeurs de management – trop souvent les prêtres du culte de la performance – démissionnent11. Le désengagement, accéléré par la pause Covid, a même un nom outre atlantique : le « Big Quit »12.

Troisième étape de la bifurcation : dessiner une nouvelle trajectoire durable. De nombreuses initiatives ouvrent déjà la voie : agroécologie13, reconversion des infrastructures obsolètes14, régies publiques de l’eau15, régies municipales agricoles16, etc. Toutefois, ces chemins très pluriels peuvent aussi dérouter par leur complexité. Sans boussole, ne laissent-ils pas encore trop de place au récit dominant de la performance, ou du plus simpliste « foutu-pour-foutu » ? Une myriade d’initiatives positives ne fait pas le poids face à un bulldozer idéologique ou une tragédie sublime. Alors, où trouver un contre-discours implacable, mobilisateur et engageant ? C’est la quatrième étape : la construction d’un récit fédérateur.

La robustesse comme contre-modèle

Dans ce monde en onde de choc, notre futur immédiat ne sera pas déterminé par une augmentation de la température ou par un pourcentage de biodiversité perdue, il sera surtout gouverné par les conséquences de ces facteurs, c’est-à-dire d’importantes fluctuations. Il va d’abord nous falloir vivre sur l’onde de choc de la « comète-performance », avec des turbulences socio-écologiques fortes : canicules précoces, gelées tardives, dôme de chaleur, inondation, volatilité des matières premières, imprévisibilités épidémiques, remous sociaux, etc. La réponse logique à ces fluctuations tient en un mot : la robustesse, c’est-à-dire le maintien de la stabilité et de la viabilité malgré les fluctuations17. Le roseau par exemple plie mais ne casse pas grâce à de grandes marges de manœuvre mécaniques. La robustesse n’est ni rigide, ni liquide, c’est un juste milieu pertinent pour toute structure qui fait l’expérience des turbulences.

Avec la robustesse, nous tenons peut-être notre récit fédérateur, pragmatique et désirable. En pratique, il s’agit bien d’un contre-modèle, car la robustesse s’oppose à la performance : agroécologie (plus hétérogène et plus complexe que l’agriculture intensive, mais garantissant l’autonomie des parcelles en eau, nutriments et résistance aux pathogènes), habitat participatif (plus lent et plus erratique qu’une agence immobilière mais plus inclusif et une réelle école de la coopération), ateliers de réparation (moins exhaustifs et plus redondants qu’un magasin spécialisé, mais le meilleur moyen de lutter contre l’obsolescence programmée), conventions citoyennes (plus complexe et plus lent qu’un processus de décision vertical, mais si utile pour réconcilier science et société dans la durée), etc. Avec le primat donné à la robustesse, la viabilité à long terme l’emporte sur la performance à court terme. La robustesse réenchante aussi le risque : les fluctuations ne font plus peur, puisqu’elles fondent un nouveau modèle socio-économique. Inutile donc de continuer à regarder dans le télescope et d’attendre la comète. Prenons plutôt le chemin de la coopération, de la décentralisation et des savoirs situés, moins performants dira-t-on, mais plus robustes sur le long terme parce qu’impliquant les citoyens, et seuls à même de répondre à l’onde de choc en cours.

Incarner pour transformer

Si le concept de robustesse fait figure de réponse pragmatique au premier des défis socio-écologiques à venir, les fluctuations, et rassemble des initiatives plurielles sous une ombrelle commune, il pourrait encore pêcher par manque d’incarnation. Pourtant, sans que nous le sachions vraiment, la robustesse nous accompagne tous les jours, et de façon très intime. Les êtres vivants sont en effet des livres ouverts de robustesse. L’évolution a sélectionné des êtres non pas adaptés, mais adaptables, c’est-à-dire avec de fortes marges de manœuvres, des redondances ou des incohérences… bref, des contre-performances qui alimentent des capacités à réagir à l’imprévisible18,19. Au premier ordre, les êtres vivant ne renforcent pas leurs points forts ; au contraire, ils s’appuient d’abord sur leurs nombreux points faibles pour ajouter du jeu dans les rouages et préserver leur robustesse17.

Le vivant nous offre donc un contre-modèle : le contraire de la robustesse, c’est notre culte pour la performance, car celui-ci nous enferre dans une voie étroite, très fragile dans un monde fluctuant. Le vivant nous offre un récit concret (la robustesse), une ombrelle commune pour les initiatives socio-écologique (la robustesse), et une méthode pour faire le tri dans les solutions (la robustesse). Le vivant nous donne donc une triple recette pour habiter la Terre, pour nous reconnecter à notre corps, aux autres, humains comme non-humains, et pour construire des perspectives engageantes.

Comme le disait la ministre française de la mer, Annick Girardin, à Biomim’expo en 2021, « le vivant a le meilleur programme politique » 20. Il ne reste plus qu’à mettre des actes derrière ces mots.

Olivier Hamant est biologiste, directeur de l’institut Michel Serres et chercheur à l’INRAE, au sein de l’école normale supérieure de Lyon, pour Carta Academica (https://www.cartaacademica.org/). En 2024, Il publie De l’incohérence – Philosophie politique de la robustesse (Ed. Odile Jacob).

Les points de vue exprimés dans les chroniques de Carta Academica sont ceux de leur(s) auteur(s) et/ou autrice(s) ; ils n’engagent en rien les membres de Carta Academica, qui, entre eux d’ailleurs, ne pensent pas forcément la même chose. En parrainant la publication de ces chroniques, Carta Academica considère qu’elles contribuent à des débats sociétaux utiles. Des chroniques pourraient dès lors être publiées en réponse à d’autres. Carta Academica veille essentiellement à ce que les chroniques éditées reposent sur une démarche scientifique.

Références

- Elhacham, E., Ben-Uri, L., Grozovski, J., Bar-On, Y.M., and Milo, R. (2020). Global human-made mass exceeds all living biomass. Nature 588, 442–444. https://doi.org/10.1038/s41586-020-3010-5.

- Steffen, W., Broadgate, W., Deutsch, L., Gaffney, O., and Ludwig, C. (2015). The trajectory of the Anthropocene: The Great Acceleration. Anthr. Rev. 2, 81–98. https://doi.org/10.1177/2053019614564785.

- Bonneuil, C., and Fressoz, J.-B. (2016). L’événement anthropocène: la Terre, l’histoire et nous (Éditions Points).

- Delacroix, G. (2024). Beyrouth, l’enquête interdite. Mediapart. https://www.mediapart.fr/journal/dossier/international/beyrouth-l-enquete-interdite.

- Vogel, G. (2017). Where have all the insects gone? https://doi.org/10.1126/science.aal1160 https://doi.org/10.1126/science.aal1160.

- Magny, M. (2019). Aux racines de l’anthropocène. Une crise écologique reflet d’une crise de l’homme. (Bord De l’Eau Editions).

- Sosdian, S.M., Greenop, R., Hain, M.P., Foster, G.L., Pearson, P.N., and Lear, C.H. (2018). Constraining the evolution of Neogene ocean carbonate chemistry using the boron isotope pH proxy. Earth Planet. Sci. Lett. 498, 362–376. https://doi.org/10.1016/j.epsl.2018.06.017.

- Barrau, A. (2023). L’hypothèse K: la science face à la catastrophe écologique (Bernard Grasset).

- Hamant, O. (2024). Panne informatique : « Le coût de notre obsession pour la performance, c’est un monde toujours plus précaire ».

- Dalmais, M. (2016). Pourquoi je refuse mon diplôme d’Ingénieur. Conférence gesticulée de Mathieu Dalmais. Ing. Front. https://www.isf-france.org/videos/pourquoi-je-refuse-mon-diplome-dingenieur-conference-gesticulee-de-mathieu-dalmais.

- Lievens, L. (2024). Voici pourquoi je démissionne de la Louvain School of Management. La Libre.be. https://www.lalibre.be/debats/opinions/2022/09/09/voici-pourquoi-je-demissionne-de-la-louvain-school-of-management-U3BUHS5UIRGFXNY7Y6DNA4XU54/.

- Curtis, L. (2021). Why The Big Quit Is Happening And Why Every Boss Should Embrace It. https://www.forbes.com/sites/lisacurtis/2021/06/30/why-the-big-quit-is-happening-and-why-every-boss-should-embrace-it/.

- Calame, M. (2016). Comprendre l’agroécologie: origines, principes et politiques (Éditions Charles Léopold Mayer).

- Bonnet, E., Landivar, D., and Monnin, A. (2021). Héritage et fermeture: une écologie du démantèlement.

- Lyon Mag (2021). Régie publique de l’eau : la Métropole de Lyon se prépare à une bascule historique. Lyon Mag. https://www.lyonmag.com/article/119727/regie-publique-de-l-eau-la-metropole-de-lyon-se-prepare-a-une-bascule-historique.

- MEAD (2005). La régie agricole de Haute-Combe.

- Hamant, O. (2022). La troisième voie du vivant (Odile Jacob).

- Kitano, H. (2004). Biological robustness. Nat. Rev. Genet. 5, 826–837. https://doi.org/10.1038/nrg1471.

- Nicholson, D.J. (2019). Is the cell really a machine? J. Theor. Biol. 477, 108–126. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2019.06.002.

- Biomim’expo 2021 (2021). https://biomimexpo.com/programme-19-octobre-2021-2/.