La dette est généralement perçue comme un terme à connotation négative. Elle est associée à une forme de rétribution qui contraint davantage qu’elle n’encourage. Dans l’imaginaire économique, elle est devenue une figure centrale, presque doctrinale, à l’image de Milton Friedman qui en a fait l’un de ses arguments phares. En France, elle occupe aujourd’hui une place centrale dans les débats sur l’avenir de l’économie nationale. Pour mieux marquer les esprits, elle est souvent comparée à la dette d’un ménage. Une personnification destinée à faire peser sur les citoyens un sentiment de responsabilité individuelle et collective face au déficit public.

Ces dernières semaines, toutes les forces politiques, qu’elles soient de gauche, de droite ou d’extrême droite, ont insisté sur cette problématique. L’argument principal est qu’il faut résorber le déficit afin de préserver la capacité d’emprunt de l’État sur les marchés financiers, et ce à des taux avantageux. Les chiffres sont parlants. Depuis le début du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, la dette publique s’est accrue de près de 1 000 milliards d’euros en moins de huit ans. Le déficit annuel oscille désormais entre 70 et 140 milliards d’euros, tandis que les conditions d’emprunt se détériorent au point que la France pourrait bientôt supporter des taux supérieurs à ceux de l’Italie dirigée par Giorgia Meloni.

Des opinions et des solutions différentes

La droite explique cette conjoncture par plusieurs arguments, en mettant particulièrement en avant la question des dépenses publiques. Le champ est vaste, mais certains postes reviennent régulièrement dans le débat. D’abord, l’aide médicale d’État destinée aux migrants, souvent présentée comme un poids supplémentaire pour le budget national, malgré son rôle sanitaire essentiel. Ensuite, les retraites, dont le financement occupe une place croissante dans les comptes publics en raison du vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance de vie. Enfin, les allocations chômage, qui représentent un autre poste important. Leur accès est progressivement restreint, sous l’effet de réformes successives visant à inciter davantage au retour à l’emploi, mais qui sont perçues par certains comme une complexification injuste pour les demandeurs d’emploi.

La gauche concentre ses critiques sur les choix fiscaux opérés par Emmanuel Macron depuis 2017, dans le cadre de sa politique de l’offre. Plusieurs dispositifs de taxation ont été supprimés ou allégés, pour un coût global estimé à environ 70 milliards d’euros, soit un montant équivalent au déficit annuel de l’État. Parmi les mesures emblématiques figurent la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), remplacé par un impôt sur la fortune immobilière (IFI) à l’assiette beaucoup plus restreinte, et l’instauration du prélèvement forfaitaire unique (PFU), ou « flat tax », plafonnant à 30 % l’imposition des revenus du capital. S’y ajoutent la baisse progressive de l’impôt sur les sociétés (de 33,3 % à 25 % en 2022), la suppression de la taxe d’habitation pour l’ensemble des ménages, y compris les plus aisés, ainsi que divers allègements de cotisations sociales compensés par une hausse de la CSG (contribution sociale généralisée). La disparition de la taxe sur les dividendes, non remplacée, a également été perçue comme un signal favorable au capital.

Pour l’opposition de gauche, la solution passerait par un rétablissement de ces prélèvements, mais aussi par la création d’une « taxe Zucman », destinée à cibler spécifiquement les très hauts revenus et les détenteurs de patrimoines importants. Dans le même esprit, le sénateur communiste Fabien Gay met en lumière un autre angle mort du débat : les aides publiques aux entreprises, qui atteindraient près de 200 milliards d’euros par an. Selon lui, la faiblesse du contrôle et du suivi de ces dépenses nourrit un risque de détournement implicite des fonds. Plusieurs économistes soulignent en effet que, dans certains groupes cotés, le montant des dividendes versés aux actionnaires correspond presque au volume des subventions et allègements reçus de l’État, soulevant la question d’un possible effet d’aubaine.

Les héritières de la richesse des nations ?

Le problème de ces différents constats, c’est qu’ils pointent l’absolue nécessité de créer de la richesse à travers les utilisateurs de l’économie (ménages et entreprises) mais sans jamais questionner ce qu’est réellement la dette, la monnaie leurs usages, ou encore leurs histoires. À droite comme à gauche, on s’est finalement accommodé de la théorie monétaire héritée d’Adam Smith.

Cette théorie part du postulat que la monnaie n’existe qu’après une société de troc. Elle postule que les individus, par nature, cherchent à échanger entre eux pour tirer profit d’une situation. Elle s’articule nécessairement avec une autre vision, celle du darwinisme social, puisque le père du libéralisme économique légitime dans son récit (que certains orthodoxes considèrent comme une science) l’égoïsme de l’être humain comme moteur des échanges. Smith considérait néanmoins que l’État devait organiser ces échanges, et donc ces marchés. Pour cela, il lui attribuait une fonction essentielle : être celui qui crée la valeur en instaurant une entité monétaire commune, garante du cadre dans lequel les interactions économiques peuvent exister. En somme cela reviendrait à dire que les sociétés humaines reposent avant tout sur des intérêts individuels, et que l’État n’intervient qu’en arbitre pour éviter que les acteurs de l’économie ne se livrent à une guerre permanente. C’est précisément à partir de cette lecture qu’un penseur comme Karl Marx développera sa théorie des classes sociales et son matérialisme historique, en posant l’affrontement économique comme moteur des sociétés.

Les chantres du désengagement de l’état

À l’ère contemporaine, ces arguments ont été repris et transformés par Friedrich Hayek et Milton Friedman, figures tutélaires de ce que l’on a appelé le néolibéralisme. S’ils partagent avec Adam Smith le postulat d’une économie fondée sur l’intérêt individuel, ils s’éloignent de lui en considérant que l’État doit se retirer autant que possible. Les marchés, selon eux, sont naturellement efficients dès lors qu’ils ne sont pas entravés par la régulation publique. Leurs héritiers vont encore plus loin, en rejetant le keynésianisme qu’ils qualifient de « métastase » dans le corps de l’économie libérale. Dans leur perspective, l’intervention de l’État (qu’il s’agisse de financer des infrastructures, de créer des entreprises publiques ou de conduire de grands projets collectifs) est perçue non pas comme un soutien nécessaire, mais comme une entrave à la logique du marché.

Revenons au débat économique français. On constate chez les décideurs politiques une forte propension à se plier à ce « logiciel » idéologique, au point que le principe fondamental qui distingue une politique économique de gauche d’une approche libérale conservatrice (la droite orthodoxe), se résume essentiellement à leur rapport à l’impôt et à l’austérité. Grosso modo, la gauche privilégie l’usage de l’impôt pour redistribuer et financer l’État, tandis que la droite met l’accent sur le retour au travail et l’encouragement à la production par la diminution des contraintes fiscales. On pourrait donc caricaturer ce clivage par un slogan simplifié : « taxer les riches » d’un côté, « remettre les gens au travail » de l’autre.

Les deux faces d’une même pièce ?

Comme nous l’avons évoqué, les deux solutions se rejoignent finalement en un point central : le libéralisme. La gauche en représente une version ancienne, la droite sa déclinaison contemporaine. Sur le plan philosophique, elles convergent sur la même problématique : la nature des échanges économiques.

Certains pourraient s’exclamer : « César, affirmez-vous que la gauche et la droite sont en réalité les deux faces d’une même pièce ? »

Ma réponse serait que la réalité est plus complexe qu’une simple affirmation. À gauche, on distingue trois grandes familles économiques : les socialistes, les keynésiens et les néolibéraux. Elles se sont succédées au fil du temps, chacune laissant son empreinte. Le socialisme a dominé pendant près de soixante ans, jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique, marquant durablement la conception de l’économie planifiée et de la redistribution. Les keynésiens, quant à eux, ont fait de l’État providence un idéal, avec le New Deal comme mythe fondateur. La relance publique et la régulation sont alors envisagées comme des instruments au service de l’intérêt général et d’une meilleure répartition des richesses. Enfin, les néolibéraux, apparus plus tard, défendent l’idée que le marché libre constitue le moteur de l’émancipation individuelle par le mérite et le travail. Selon eux, favoriser les grands producteurs de richesse profite à l’ensemble de la société par le mécanisme supposé du ruissellement.

Les dommages du Mitterandisme

L’affirmation de cette dernière s’explique en grande partie par l’action de la gauche mitterrandienne, dont le rôle dans la construction d’une monnaie et d’un marché européen a marqué un précédent dans la manière de concevoir à la fois les individus et la théorie monétaire. François Mitterrand fut l’initiateur en France d’une dérégulation massive de l’économie, tout en posant les bases d’un marché plus vaste par l’abandon du franc au profit de l’euro. C’est précisément l’euro ou du moins la manière dont sa diffusion est organisée qui encadre l’usage intellectuel de l’individualité, car il réduit la pensée économique à une dualité quasi exclusive entre impôt et austérité.

La gauche réformiste contemporaine, consciente de ce cadre, n’a d’autre choix que de s’y accommoder. Elle sait pertinemment que l’économie politique ne se décide plus à Paris mais à Bruxelles. D’autant plus qu’elle se présente comme l’héritière directe des décisions ayant limité la souveraineté économique des peuples européens ; renier cette historicité reviendrait, en fin de compte, à se renier elle-même.

L’Union Europénne et la Théorie Moderne de la Monnaie

L’Union européenne ne s’est pas construite sur les idées d’Adam Smith mais sur celles de Milton Friedman. Elle organise une intégration asymétrique des économies du continent au sein d’un espace qui les met en concurrence.

Dans ce cadre, l’usage politique de la dette sert à encadrer le marché pour les économies les plus solides, même si cette affirmation peine à se vérifier aujourd’hui. Les pays fortement endettés et structurellement déficitaires ont perdu les leviers dont ils disposaient autrefois et se retrouvent désormais fortement contraints dans leurs marges de manœuvre.

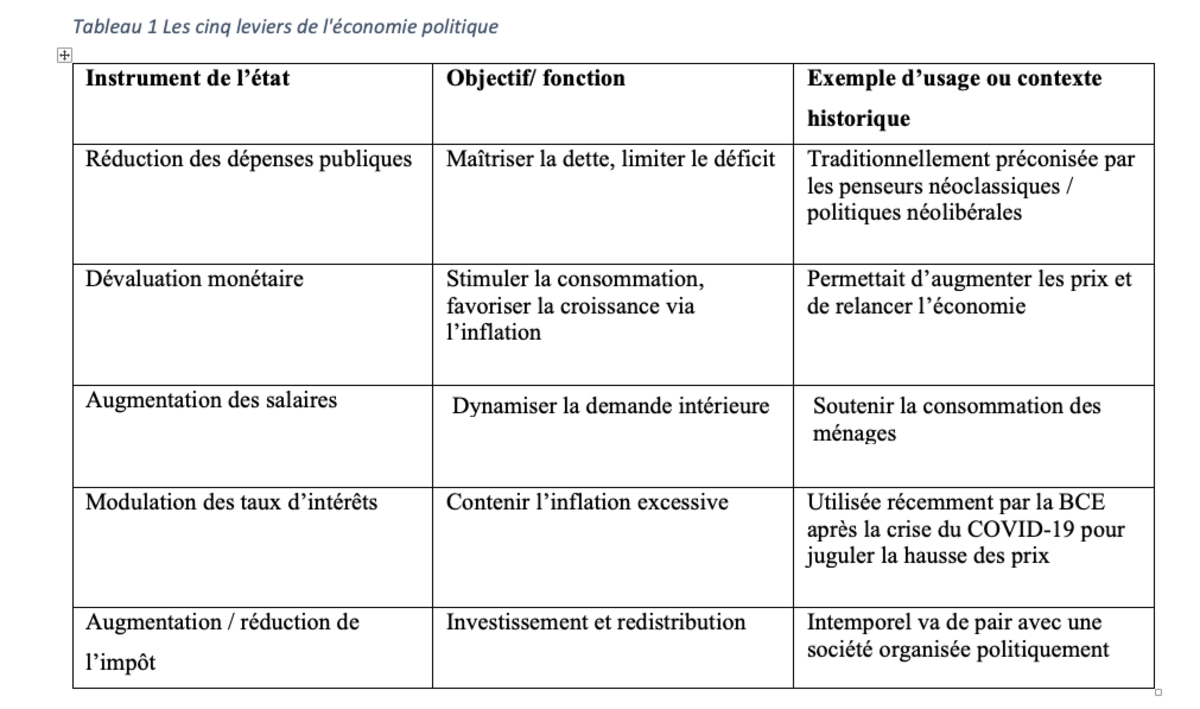

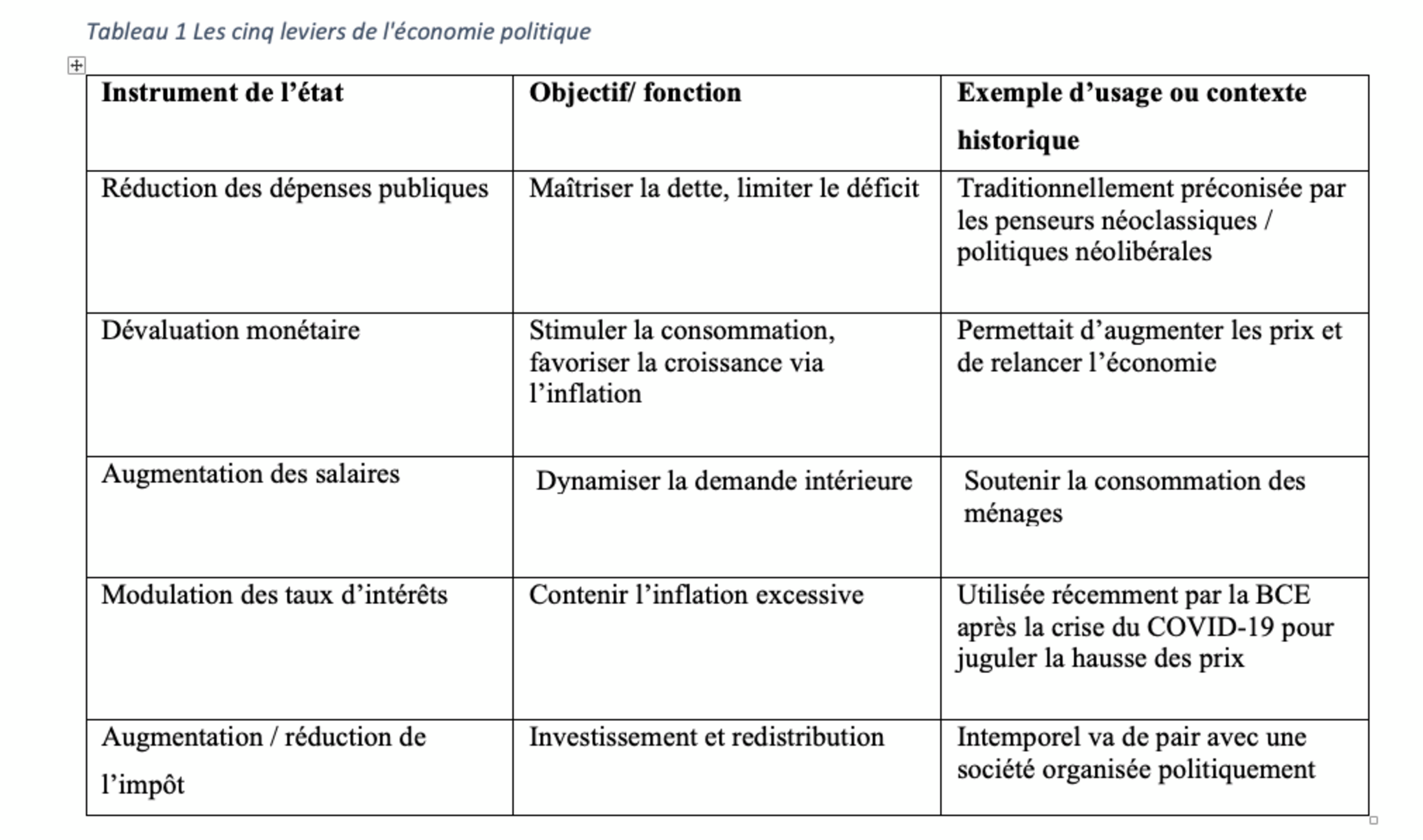

Agrandissement : Illustration 1

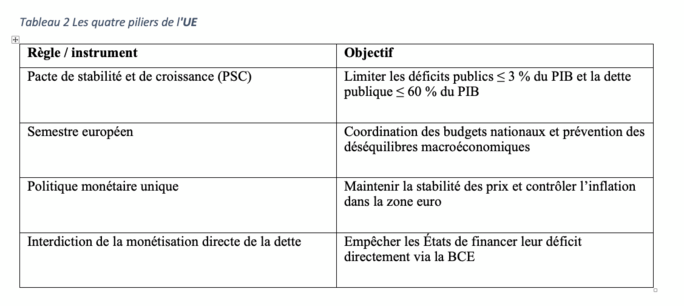

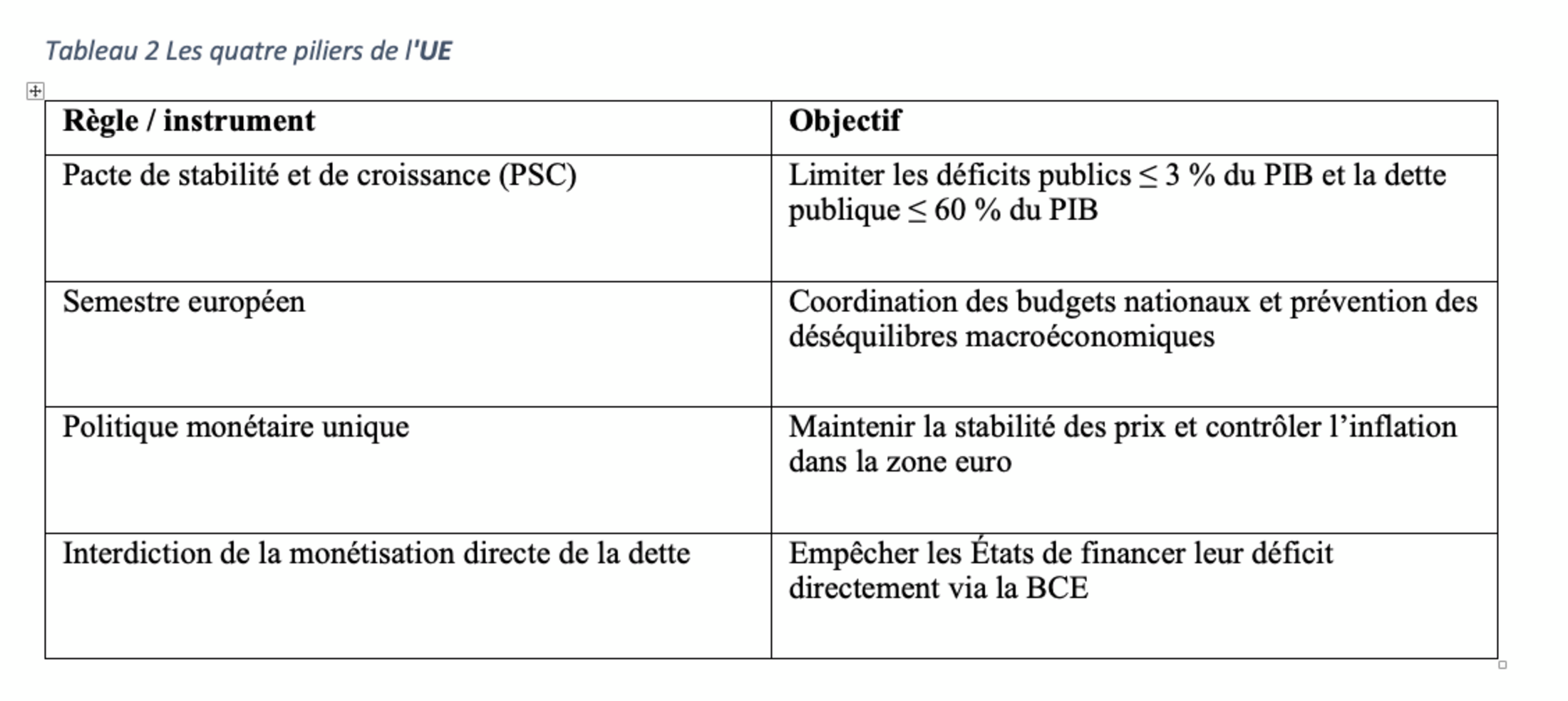

Cette limitation est spécifiquement européenne, puisque des puissances telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon ou la Chine conservent la maîtrise de ces instruments. Au sein de l’Union européenne, les compétences en matière de politique économique sont partagées entre les États membres et les institutions européennes, notamment la BCE et le Conseil européen. L’UE joue ainsi le rôle d’arbitre, disposant d’un pouvoir limité mais fortement contraignant : ses règles et son cadre monétaire obligent les États à ajuster leur politique économique. La Banque centrale européenne fixe les taux directeurs et régule la masse monétaire en circulation. On pourrait être tenté de croire que ces règles reflètent une pensée collective des États membres, mais la réalité est plus nuancée.

Agrandissement : Illustration 2

Il convient d’abord de prendre en considération l’influence des milieux d’affaires sur les politiques européennes. Le lobbying constitue un vecteur central de cette influence, auquel s’ajoute la répartition du PIB au sein de l’Union. Comme le souligne le géographe Laurent Carroué, les économies sont interconnectées mais intégrées de manière asymétrique dans le cadre de la mondialisation économique. Il en va de même pour l’Union européenne un centre structuré, représenté par les pays fondateurs, côtoie une périphérie composée d’économies plus modestes.

À cette hiérarchie s’ajoute le rôle stratégique des firmes, dont la position a été renforcée par les politiques de dérégulation et de financiarisation. L’Allemagne, en raison de ses contraintes socio-historiques et de sa structuration économique, a fait du contrôle du déficit son cheval de bataille, tandis que les économies dont le modèle repose davantage sur la dépense ont dû s’adapter et se conformer à ces exigences. L’idée de l’union repose fondamentalement sur des rapports de force, de sorte que la limitation des marges de manœuvre des États constitue un moyen de contrôler le marché. Sur le plan politique, cette dynamique contribue à la montée des partis europhobes dans certains territoires.

L’économie est politique

J’en reviens à ma théorie de la monnaie, l’idée de redistribution en soit n’est pas à jeter à la poubelle mais elle ne fait pas office de texte sacré pour exister au sein du concert des peuples.

La question de la dette est avant toute chose géopolitique d’où mon explication sur les rapports de force. Dans ce cadre qu’est ce qui peut donner tort aux europhobes me dira-t-on ?

L’idée même qu’un cadre est immuable revient à légitimer l’existence d’un ordre social et c’est précisément cette conception qui influence actuellement les échanges sociaux et économiques entre individus. Les partis de gauche pro UE incarne une double cupidité celle de l’instigation et celle de l’immobilisme car ils ne parviennent ou plutôt n’ont pas d’intérêts à ce que ce rapport de force change. Pourtant, de nombreux intellectuels comme David Graeber, Joseph Stiglitz ou Stephanie Kelton ont montré la fragilité et le caractère fantasmé de l’idée d’Adam Smith. Ils partent du postulat que la création monétaire est indissociable de l’organisation politique.

En d’autres termes, c’est la politique qui dirige l’économie, et non l’inverse. À partir de ce postulat, ils remettent en question le mythe du déficit. Lorsqu’on évoque des règles dites « immuables », on oublie souvent qu’il s’agit en réalité de règles politiques. C’est toute la force du néolibéralisme : faire passer un ordre social pour une science « dure », alors qu’il n’est en réalité que profondément social.

Et pourtant d’Obama pendant la crise des subprimes à François Bayrou durant la crise de la dette le discours reste le même celui de la responsabilité individuelle.

L’héritage du Lutherisme politique

L’Union européenne, qui s’est substituée à la figure tutélaire de l’État, pourrait modifier profondément notre conception de la politique, mais seulement si l’on envisage une réforme à la fois de son fonctionnement institutionnel et de la prétendue indépendance de la Banque centrale européenne. En premier lieu, il s’agirait de conférer un réel pouvoir d’initiative au Parlement européen ; en second lieu, de revoir l’indépendance de la BCE vis-à-vis du pouvoir politique. On pourrait également envisager la création de listes européennes plutôt que nationales, afin de renforcer la légitimité démocratique et transnationale des institutions.

Je ne me définis pas nécessairement comme fédéraliste, mais tout changement suppose une cohérence politique claire. Abandonner ou réformer le cadre européen actuel. Ce questionnement prend une résonance particulière dans le contexte de la rivalité sino-américaine, qui redessine les rapports de force mondiaux et témoigne du déclin progressif de l’hégémonie étatsunienne. Peut-on exister en tant que puissance moyenne ou faut-il créer des alliances pour incarner un modèle alternatif fondé sur l’idée républicaine ? Quoi qu’il en soit, il est indéniable que nous traversons un moment de bascule face à l’ordre politique actuel.

Remettre la politique au centre des interactions économiques et sociales révèle une forme d’analogie historique. À l’instar de Martin Luther (1483-1546, réformateur allemand à l’origine de la Réforme protestante) et de Jean Calvin (1509-1564, théologien et réformateur français, figure majeure du calvinisme), peut-on aujourd’hui dénoncer et réformer, entrer en conflit avec un ordre orthodoxe et instaurer de nouvelles règles pour l’avenir ?

Changer de cadre

Bien que la France soit une puissance en déclin, elle conserve néanmoins les leviers nécessaires pour influencer les politiques européennes. En premier lieu, il s’agirait de transformer les mentalités concernant le déficit et la dette. Faire de ce qui apparaît aujourd’hui comme une contrainte une véritable force. S’endetter pour garantir la dignité de chacun n’est pas un mal ; c’est au contraire une réponse à ceux qui légitiment l’ordre établi et la violence économique.

C’est précisément la pluralité des économies et des territoires qui constitue une force collective. Il ne s’agit pas de constituer immédiatemment l’utopie de Thomas More (1478-1535, humaniste et auteur de L’Utopie), mais plutôt, à l’instar de John Maynard Keynes (1883-1946, économiste britannique et père de la macroéconomie moderne), d’imaginer une redistribution de l’ordre politique par l’économie, en compensant les déficits des uns par les bénéfices des autres. Les années de l’après-guerre jusqu’au choc Nixon offrent des sources d’inspiration inépuisables pour concevoir une économie politique contemporaine.

Lorsque ces conditions seront réunies, il sera possible d’envisager une économie nouvelle, capable de relever simultanément les enjeux climatiques et sociaux. Cette économie ne se limiterait pas à un ajustement technique ou à des réformes superficielles, elle viserait à transformer en profondeur les modes de production, de consommation et d’interaction entre les individus. Elle tendrait progressivement vers des modes de vie affranchis de la contrainte performative de la croissance à tout prix, où la valeur ne se mesurerait plus uniquement en termes économiques, mais également en termes de bien-être collectif, de durabilité et de justice sociale.

Cette transformation implique une refondation des indicateurs de succès économique et politique. Il ne s’agirait plus de maximiser les profits ou de maintenir des équilibres comptables rigides, mais de réconcilier prospérité matérielle, équité et préservation de l’environnement.

Dans ce cadre, la dette pourrait devenir un instrument de solidarité intergénérationnelle, permettant d’investir dans l’avenir plutôt que de s’enfermer dans la logique de l’austérité.

À terme, cette vision suppose une redéfinition de la relation entre les États, les institutions européennes et les acteurs économiques. Elle appelle à repenser la gouvernance, à redonner du pouvoir politique aux citoyens et à replacer la finalité sociale et écologique au cœur des décisions économiques. Seule une telle démarche permettrait de rompre avec la médiocrité d’un système centré sur l’exaltation d’une individualité punitive.