Du 4 au 12 juillet 2014 se tient à Brioux-sur-Boutonne, petit village de 1 500 habitants dans le sud du département des Deux-Sèvres en Région Poitou-Charentes, la vingt-sixième édition du Festival au Village. La manifestation met à l’honneur le spectacle vivant : théâtre, chanson, cirque, danse, arts de la rue, musique. Pour en parler, Christophe Frérebeau, directeur du Festival, a répondu aux questions suivantes.

L’organisation du Festival au Village est partagée entre un directeur artistique (La Mouline), un responsable technique (Scènes Nomades) et vous-même. Pouvez-vous présenter cette équipe ?

Je suis directeur du Festival à proprement parler mais aussi directeur d’une structure culturelle nommée Scènes Nomades qui fonctionne sur deux pays : le Pays Mellois et le Pays du Haut Val de Sèvre. Il s’agit d’une fédération de communes, de communautés de communes et d’associations qui ont en charge un certain nombre de missions statutaires dont entre autres choses le soutien aux festivals : Festival au Village, le Festival des Vendanges au mois d’octobre, une saison culturelle dans 14 villes des 2 pays et tout un travail d’éducation artistique auprès des écoles primaires et maternelles avec des rencontres avec des auteurs, des spectacles, etc.

Je suis associé à un directeur artistique professionnel, Jean-Pierre Bodin, qui est également comédien, auteur et metteur en scène, directeur de la compagnie La Mouline. Nous l’avons reçu en tant que comédien dès les débuts du Festival et depuis douze ans maintenant il est devenu directeur artistique et La Mouline, compagnie associée du festival.

José Freire est le régisseur général du Festival et directeur technique des Scènes Nomades : il organise donc les festivals et en même temps la saison culturelle.

Quel était le terreau à l’origine du Festival en 1989 ?

L’envie est venue d’une troupe de théâtre amateur de Brioux-sur-Boutonne dont l’existence remonte à plus de quarante ans. Dans les années 1980 cette troupe a souhaité jouer un autre répertoire que celui du boulevard. L’idée s’est poursuivie avec l’envie de mettre en scène des spectacles en plein air. Nous avons alors associé un spectacle de théâtre amateur avec un spectacle professionnel de chanson d’une jeune compagnie qui venait alors de se créer : Les Douglas’s. Nous avons pris goût à cette manifestation qui ne s’appelait pas encore festival et au lieu de deux spectacles la première année, l’année suivante il y en a eu trois, cinq la troisième année. Au bout de la cinquième année nous avons arrêté complètement la diffusion des spectacles de notre troupe d’amateurs pour se consacrer exclusivement à des spectacles professionnels. Il y a eu ensuite de véritables basculements puisque nous avons demandé à Philippe Avron, proche collaborateur de Jean Vilar, le créateur du festival d’Avignon, de venir à Brioux parrainer le festival et où il a également joué son spectacle : ce fut un moment inoubliable. Quatre ans plus tard, nous avons décidé de prendre Jean-Pierre Bodin comme directeur artistique et nous avons installé le premier cirque sur la place du village. Jusque-là les spectacles se déroulaient sur les halles qui n’existent plus à présent. Nous avons alors mis en place une scénographie « place cours », c’est-à-dire que les spectacles se déroulent dans de grandes cours intérieures de maisons, autour de la place centrale, autrefois destinée à la foire aux bestiaux. Il y avait donc cinq cours autour de cette grande place, passant d’un rapport intimiste aux spectacles (80 à 150 places) à des spectacles sous chapiteau sur la grande place. Il y a huit ans nous avons décidé de faire venir Johann Le Guillerm : ce fut une très grande rencontre humaine et artistique. À partir de là, la Région Poitou-Charentes a décidé de classer le festival sous la classification « festival d’intérêt général », ce qui nous a permis de bénéficier d’une notoriété et surtout de finances plus conséquentes. Le Festival s’est poursuivi avec maintenant environ 35 compagnies invitées et 55 représentations à la semaine. La programmation se fait autour du théâtre, du cirque et aussi des découvertes dans le domaine de la chanson, de la danse contemporaine et des spectacles destinés au jeune public.

Depuis quelques années nous nous sommes également posés la question de pouvoir bénéficier de compagnies pérennes sur le Festival pour éviter que les invités arrivent la veille, jouent et repartent aussitôt le lendemain. Nous avons donc mis en place un réel compagnonnage avec des compagnies qui peuvent entrer en Résidence tout au long de l’année à Brioux. Ils restent également sur le Festival plusieurs jours parce que leur spectacle dispose de plusieurs dates. Nous disposons également de spectacles en création avec une compagnie en création nationale ainsi qu’une compagnie circassienne qui restera dix jours. Tout cela se déroule avec le souci que le spectacle vivant ne soit pas qu’une représentation. On l’associe donc à des rencontres, par exemple à la librairie en présence de l’équipe artistique. Il y a donc un brassage de gens, de rencontres et de partages autour de tout ce qui fait l’œuvre artistique en général.

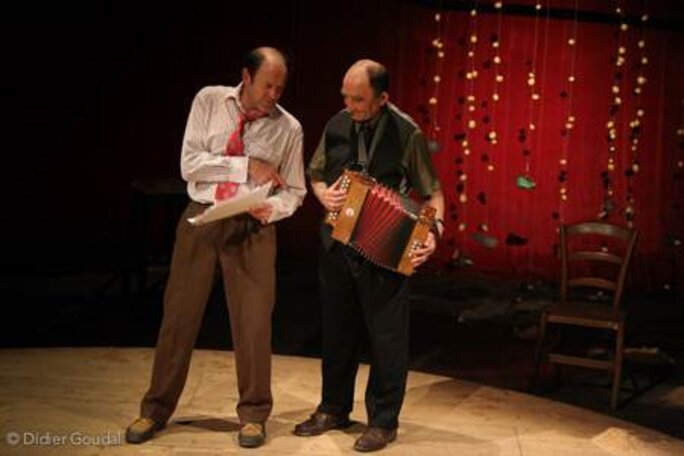

Agrandissement : Illustration 2

Pouvez-vous nous parler de l’identité du festival autour de ces mots-clés que sont : village, théâtre, cirque, arts vivants ?

Le terme Festival au Village est apparu il y a vingt-cinq ans à une époque où nous étions le troisième festival, en date de création, dans les Deux-Sèvres, après le festival de musique classique de Melle, le plus ancien festival du département, suivi du Festival des Vendanges créé la même année que le Festival au Village. À présent, il y a beaucoup plus de festivals. Nous trouvions alors assez drôle d’associer le mot festival qui est plutôt une terminologie urbaine, avec le mot « village ». Derrière cette expression se trouve également le souci de vouloir faire vivre un village l’été et faire en sorte que toute une population locale puisse accéder à une culture autour du spectacle vivant. Notre mot d’ordre était aussi la proximité. Notre public étant très divers, il nous semblait important d’avoir une autre palette du spectacle vivant en plus du théâtre et du cirque, autour de la chanson française et de la danse en l’occurence.

La responsabilité de la programmation incombe-t-elle au seul directeur artistique ?

Non, notre « fabrication » de la programmation est assez particulière et cela depuis le début. L’équipe est diverse, chacun ayant des responsabilités différentes entre la communication, l’hébergement, la restauration, la logistique, la billetterie, etc. Nous sommes cette année 156 bénévoles inscrits autour de huit ateliers œuvrant toute l’année. Chaque atelier désigne une ou deux personnes qui siègent au sein du comité artistique sous la houlette de Jean-Pierre Bodin et de moi-même. L’intérêt de ce mode de fonctionnement est de pouvoir conscientiser tous les bénévoles aux choix de programmation. Avec Jean-Pierre, nous n’imposons aucun spectacle, nous faisons des propositions, disposant de l’avantage de notre carnet d’adresses s’étoffant d’année en année et en se déplaçant sur les autres festivals. Nous nous sommes aperçus que c’était ainsi que chacun pouvait s’impliquer dans le projet. Les décisions prennent plus de temps à être prises, mais cela en vaut la peine. C’est ainsi une aventure de partage, selon la philosophie que le spectacle se partage, non seulement en tant que public, mais aussi à travers les discussions que l’on peut avoir en amont comme en aval, avec les artistes sur place. Nous tenons à maintenir cette proximité entre les artistes, le public, les bénévoles et la population locale dans son ensemble. Par exemple, les artistes et les bénévoles mangent ensemble, ainsi des liens se créent entre eux.

Comment la programmation se construit-elle ?

Au cours de l’année, nous recevons entre 10 et 30 demandes par semaines de compagnies de spectacle. Ensuite il s’agit de faire des choix. Au fil des années apparaît un compagnonnage, c’est-à-dire que des équipes nous parlent d’autres équipes. Nous allons voir beaucoup de spectacles durant l’hiver. Certaines équipes nous proposent également de venir en création. Cette année ce fut la création du spectacle Ça résiste ! de Luc Chareyron (en résidence d’écriture à la Maison des Arts en 2013), où il fait une analogie entre la résistance électrique et la résistance humaine. La danse contemporaine n’est pas la plus aisée à proposer au public, mais nous avons fait le choix il y a quelques années de l’inclure systématiquement dans la programmation. Au final, ces spectacles attirent un large public alors que ce ne serait pas forcément le cas en hiver. Le contexte du festival est plus attrayant. Cette année nous avons fait le choix que la musique classique ne soit pas interprétée dans une église mais dans une autre configuration de salle. C’est une expérimentation dont nous serons sensibles aux résultats.

Sentez-vous des attentes de la part du public de certains sujets liés à des problématiques locales ?

Dans la programmation nous avons le souci que le spectacle soit en mesure de raconter quelque chose. Par exemple cette année nous avons décidé de faire venir la compagnie poitevine La Caravane K qui travaille avec des handicapés sensoriels. Ils sont venus ici en résidence trois semaines cet hiver et ont fait un travail remarquable. Nous les avons fait rencontrer des élèves de primaire et nous nous sommes rendus compte que ceux-ci n’avaient jamais rencontré de sourds-muets et ne connaissaient par la langue des signes. Au-delà du spectacle, c’est important de pouvoir montrer de la différence car cela ouvre l’esprit à autre chose. Nous faisons également venir cette année l’EDT 91, le Conservatoire d’Évry qui interprétera La Mort de Danton d’après un texte de Georg Büchner et qui évoque bien le conflit actuel des intermittents. Nous essayons, non pas de coller à une actualité car ce serait un peu prétentieux, mais au moins que le spectacle qui se produit raconte quelque chose, au niveau de la philosophie, de la morale ou de la réflexion tout simplement. La plupart des spectacles ont quelque chose de personnel à dire, c’est le cas par exemple de La Bobine de Ruhmkorff de Pierre Meunier tout comme Matamore, au-delà du fait circassien en lui-même.

Comment envisagez-vous les efforts à mener pour pérenniser un festival avec toute l’énergie qu’il y a autour, alors que la politique du gouvernement actuel consiste à diminuer les budgets alloués à la culture ?

C’est une question assez complexe qui est réapparue autour de la situation des intermittents. Je ne crois pas pouvoir y répondre de façon précise. Le Festival au Village ne rencontre à cet égard globalement pas de problème puisqu’il est soutenu par tous les échelons des collectivités territoriales, qu’il s’agisse de la mairie, du département, de la région et un peu de l’État. Nous n’avons pas eu de coupe budgétaire. Depuis six ans nous avons mis en place des ateliers autour du sponsoring et du mécénat culturel qui représente actuellement 20% de notre budget, c’est-à-dire une part très importante. Il s’agit de mécénats privé, d’entreprise et de compétence. Cette initiative a débuté avec la loi relative au mécénat du 1er août 2003. Le montant de notre budget stagne et nous savons bien que si nous souhaitions une augmentation nous ne pourrions l’obtenir.

Au sujet de la culture et du contexte de crise économique, je suis personnellement un défenseur du spectacle vivant et rogner sur le budget de la culture en période de crise n’est en rien une solution. Je pense que parce qu’un pays est en crise financière et morale (on en a vu un témoignage récemment lors des élections européennes), la culture est d’autant plus nécessaire. Ainsi, écouter Büchner sur La Mort de Danton, Luc Chareyron dans Ça résiste !, Pierre Meunier, Jacques Bonnaffé, Olivier Saladin, Yannick Jaulin, etc., je pense que l’on n’en ressort pas indemne. Si cela peut apporter une autre réflexion sur l’appréhension que l’on peut avoir des difficultés du moderne actuel, c’est très important pour nous. La culture est une partie complètement intégrante de notre formation d’hommes et de femmes. Il faut également préciser que la culture rapporte des bénéfices économiques non négligeables. Il suffit de se rappeler du conflit des intermittents sur le festival d’Avignon en 2003 : les commerçants et les artisans défilaient dans la rue pour que le festival soit réouvert. Actuellement, l’impact financier du Festival sur Brioux-sur-Boutonne et les communes alentour est de l’ordre de 90 000 à 100 000 euros. Nous sommes durant une semaine l’un des plus gros employeurs de tout le canton ! La culture a donc d’indéniables répercussions économiques. Selon les chiffres du ministère de la Culture, il y a autant de personnes sinon plus qui vont voir des spectacles que de personnes qui vont voir un match de foot. Mais ceci est un sujet dont on parle très peu… Il faut avouer également que les artistes se sont très peu intéressés à l’impact financier qu’ils pouvaient avoir sur l’économie d’un pays. Le Festival est aussi un événement humain notable puisque c’est une opportunité où naissent et s’alimentent les liens sociaux. Beaucoup de personnes en difficultés viennent au festival et ceci n’est pas anodin. Selon l’une de nos études, nous sommes l’un des festivals en Deux-Sèvres où il y a le plus de personnes au chômage au sein du public. Ceci témoigne de ce qui passe au Festival. Je pense qu’en période de crise chacun doit pouvoir se rapprocher et parler de sa situation. C’est là où l’on tente comme l’on peut d’avoir une action citoyenne et politique sur la vie de tous les jours.

Est-ce que l’on retrouve dans le Festival l’idée que la culture n’est pas le monopole des arts mais que ce mot exprime aussi la culture des champs, réunissant ainsi deux mondes qui se tiennent trop souvent à distance ?

Bien sûr et c’est d’ailleurs l’une des grandes philosophies du festival. Ainsi, l’année dernière nous avons demandé au metteur en scène Didier Ruiz de faire jouer six personnes âgées de 80 ans issues du milieu rural de Brioux, avec lesquels il a travaillé durant un mois, pour un spectacle intitulé Dale recuerdos. Le travail d’écriture reposait sur les souvenirs personnels des apprentis comédiens. Ce spectacle, présenté en ouverture, a été un moment fort du Festival. À propos du décloisonnement de la culture, nous nous voulons hors institution, même si nous y sommes liés via les subventions. Nous considérons que la culture se passe partout. Ainsi cette année il y aura tout un parcours le long de la rivière La Boutonne, une randonnée à la découverte des marais de Chérigné, etc. Cela se passe aux côtés des spectacles parce qu’il nous semble fondamental que les personnes s’approprient ce fait culturel là. D’ailleurs on peut le remarquer auprès des bénévoles qui ont entre 16 et 20 ans et qui font de ce fait culturel ce qu’ils ont envie d’en faire. On trouve encore dans le Festival la volonté de démystifier le spectacle vivant tel qu’il peut se présenter dans les grandes institutions où il devient un bien de consommation mais sans réel sens du partage.

Le Festival est en outre écoresponsable : nous sommes très proche de l’Agenda 21 de la culture. Il s’agit pour nous de savoir comment le Festival peut être écoresponsable dans sa fabrication et son organisation. On trouvera ainsi sur le site le tri sélectif, projecteurs à LED pour dépenser moins d’énergie, etc. Le dernier repas ne se fera qu’à partir de produits issus de l’agriculture biologique et sous un rayon de moins de 10 kilomètres.

C’est la rencontre entre d’un côté la culture institutionnalisée avec un ministère de la Culture qui est devenu maintenant une énorme machine qui ne sert à faire fonctionner que des choses qui fonctionnent et en particulier les grands institutions, et qui oublie complètement que la culture est partout : elle est aussi dans un village de 1 500 habitants. et de l’autre côté cette volonté de défendre un milieu rural où les gens n’ont pas l’habitude de recevoir du spectacle vivant. Nous nous sommes toujours posés la question de « comment faire pour que cela fonctionne ? » Je pense que les moyens que nous avons pris et les outils que nous nous sommes donnés font que les gens viennent. Ainsi, 60 % du public habite dans un rayon de moins de 15 kilomètres. Les gens parlent maintenant du Festival comme quelque chose qui leur appartient, ce qui nous touche. Il reste malgré tout encore beaucoup de choses à faire. Nous cherchons à nous rapprocher de plus en plus en l’Agenda 21 de la culture mais je pense que nous nous n’en sommes encore qu’au début. Nous avons ainsi demandé à une scénographe d’organiser le dernier banquet du Festival qui sera composé entièrement de plantes aromatiques cuisinables ramassées autour du village. C’est un moyen de montrer aux habitants toutes les richesses qui les entourent. C’est ce que la culture d’État et la culture bourgeoise a complètement mis de côté en faisant croire aux gens et en particulier aux paysans, les « gens du pays », que ce qu’ils faisaient et connaissaient n’avait aucun intérêt. Nous souhaitons remettre en avant les belles choses qui existent ici et qui constituent la culture. On retrouve aussi la tradition des siècles précédents où des cirques se déplaçaient de village en village. Nous n’avons donc à cet égard rien inventé.

Comment pourriez-vous qualifier l’édition 2014 du Festival au Village ?

L’expression qui me vient à l’esprit est le « Festival de la rencontre » parce qu’il y aura des rencontres avec des formes de spectacles assez intéressantes. Ce sera surtout la rencontre entre le public, les bénévoles et les artistes puisque l’on a demandé à Jacques Bonnaffé de faire un fil rouge tout au long du Festival, en inventant une histoire sur le passé maritime imaginaire de Brioux, faisant de la commune un grand port maritime sous l’Antiquité, Venise prenant ensuite le pas sur elle avec la montée des eaux. Autour de cette idée un peu folle, tout au long du Festival le public, les bénévoles et les artistes auront un temps de rencontre quotidien où ils partageront l’apprentissage du théâtre, du chant, du son avec un parcours sonore mis en place le long de La Boutonne. Ce sera donc le Festival du partage entre l’œuvre, l’artiste et le reste du monde.

Nous terminerons le Festival avec Yannick Jaulin qui replonge à ses propres sources de conteur extraordinaire qu’il est. C’est donc un festival où l’on va s’enraciner encore un peu plus dans le territoire, dans la terre qui nous a portés et qui porte chaque personne sur ce festival.

Propos recueillis en juin 2014 à Brioux-sur-Boutonne