Cédric Lépine : Pouvez-vous parler du lien étroit qui existe entre le cinéma, notamment hollywoodien, et la psychanalyse ? La figure de Freud a notamment souvent été reprise et les théories psychanalytiques ont servi de base a de nombreux scénarios.

Sophie Robert : Il faut tout d’abord noter l’intérêt de la psychanalyse pour la culture en général et pas seulement pour le cinéma. Ceci est particulièrement vrai chez les Lacaniens et cela avait commencé chez Freud. Pour justifier les préceptes de la psychanalyse, Freud a commencé à vouloir interpréter des œuvres d’art. Les textes de Freud n’évoquent jamais le cinéma. Cela lui permettait de faire un pas de côté sans parler des patients. Il a analysé des centaines de patients toute sa vie mais il n’a fait de comptes-rendus que pour cinq cas seulement. Les historiens qui ont réalisé des recherches sur l’identité des patients de Freud et leur regard sur ce qui leur arrivait durant la cure ont mis en valeur les conséquences catastrophiques de ces séances. Ainsi, le fait de parler des œuvres d’art a permis à Freud de faire un pas de côté et prétendre donner, grâce à sa psychanalyse, un éclairage considérable sur l’âme humaine sans avoir à être contredit. En effet, les œuvres étudiées étaient celles d’artistes décédés depuis plusieurs décennies voire plusieurs siècles. Cela a particulièrement été développé chez Lacan où il n’est plus jamais question de ses patients dans ses écrits alors qu’il a la position de soignant.

Tous les groupes lacaniens que l’on retrouve partout en France à travers l’ECF et l’ACF (Association de la Cause freudienne) sont clients des séances de films art et essai et vont ainsi organiser des séances en tant qu’association pour aller commenter de façon psychanalytique telle ou telle œuvre. Parler ainsi des œuvres leur permet de ne pas parler des patients des psychanalystes. Ainsi, la légitimité de leur démarche qui est censée soigner des individus n’est jamais remise en question. D’ailleurs, quand on leur demande, ils expliquent que la psychanalyse n’est pas là pour soigner des gens mais à chercher à se connaître afin de trouver les grands invariants de l’âme humaine qui sont censés se trouver dans les œuvres d’art. À partir de là, ils ont largement essaimé et notamment dans les milieux universitaires, comme les facultés de droit et les instituts de formation médico-sociale, les facultés d’art, de sociologie. Car les psychanalystes sont dans une logique de recrutement de futurs adeptes et le cinéma est un moyen d’y parvenir.

C. L. : Ne croyez-vous pas que l’industrie du cinéma, notamment hollywoodien, a joué le jeu de la promotion de la psychanalyse ?

S. R. : Bien sûr. Dans les années 1950, il y a eu un grand essor de la psychanalyse qui est devenue un effet de mode phénoménal. Alfred Hitchcock s’en est notamment beaucoup inspiré dans ses films. Un grand nombre d’artistes, et pas seulement ceux du milieu des arts, des lettres et du cinéma, suivaient une psychanalyse. Et l’on connaît l’exemple de Marylin Monroe qui a suivi une psychanalyse qui l’a détruite. Ce phénomène de mode s’installera davantage en France 20 ans plus tard. La vision des professionnels du cinéma américain sur la psychanalyse était alors très superficielle : ils ont fait leur propre interprétation de la psychanalyse et de l’inconscient. Ces personnes ne se sont pas intéressées à ce qu’était réellement la psychanalyse et la portée de son message.

La psychanalyse américaine durant son grand essor dans les années 1950 avant de décliner très vite ensuite, était quelque chose de très édulcorée par rapport à la psychanalyse d’origine. D’ailleurs Freud détestait déjà de son vivant les Américains pour cela. Les Américains ont combattu l’analyse profane et ont proposé que la psychanalyse soit prise en charge par des médecins qui ont l’habitude de soigner. La psychanalyse ne pouvait pas s’adresser à des personnes psychotiques ou qui avaient des problèmes psychiatriques graves. Les Américains ont même opéré un tri dans les théories sexuelles alors que les Français qui ont rencontré la psychanalyse beaucoup plus tard ont pris au premier degré et à la lettre les théories originelles tout en renforçant et en cristallisant leurs propriétés patriarcales.

C’est vrai que le cinéma américain, avec par exemple Woody Allen, ont fait une promotion d’une interprétation superficielle de la psychanalyse auprès du grand public.

C. L. : Pour votre film, vous avez commencé à interroger des psychanalystes il y a maintenant dix ans ?

S. R. : J’ai commencé à travailler il y a dix ans sur une série documentaire sur la psychanalyse qui a plus d’un siècle d’histoire : Le Mur. Un seul film de 52 minutes ne permettait pas de résumer toute cette histoire. J’ai alors hésité sur le format 6 fois 52 minutes ou 3 fois 90 minutes mais le principe était de réaliser une série qui permettait de décoder la théorie et la pratique de la psychanalyse par la bouche des psychanalystes. Je les ai donc abordés par ce biais là et je leur ai posé toute une liste de questions qui étaient davantage centrées sur leurs thèmes de prédilection en plus des questions générales posées à tout le monde. En effet, beaucoup de mes intervenants étaient des auteurs et théoriciens. La logique était ainsi sur une réflexion développée sur une longue série qui devait être diffusée initialement sur Arte. Or l’organigramme de la chaîne a changé et le chargé de programme qui souhaitait la diffuser s’est fait placardiser et chapeauter par une aficionado de la psychanalyse qui a refusé mon travail). À cause du procès du film Le Mur ou la psychanalyse à l'épreuve de l'autisme les autres chaînes ont eu peur du sujet. Je n’ai pas pu réaliser cette série malgré le succès d’estime rencontré sur la diffusion du premier film. J’ai ainsi donc dû m’autoproduire pour poursuivre la réalisation. Il s’est donc déroulé un long moment entre le premier et le deuxième film mais j’avais réalisé toute cette masse d’interview dès le départ.

C. L. : Ce n’est donc pas les propos homophobes de psychanalystes au moment du projet de loi pour le mariage pour tous qui vous ont incité à faire ce film ?

S. R. : Il y avait déjà eu des propos homophobes d’une grande violence de la part des psychanalystes contre le PACS. Déjà également en 1995 il me semble, Lionel Jospin avait proposé aux femmes mariées de transmettre leur nom patronymique à leurs enfants alors que jusque-là cela leur était interdit. Les psychanalystes revendiquaient alors la nécessité de la transmission du nom du père, sans quoi l’enfant serait sujet à la psychose. C’était déjà la même logique de la défense ultra patriarcale de leurs dogmes.

J’ai commencé à filmer les psychanalystes en 2009 et en 2010 se terminait une longue campagne violente de la psychanalyse contre l’homoparentalité. Il faut tout de même reconnaître que ces prises de position ne correspondent pas à 100% des psychanalystes. En revanche, même les plus bienveillants ont reçu ces dogmes intolérants selon lequel les homosexuels ont un problème.

Jacques-Alain Miller, le dirigeant de l’école de la cause freudienne, sorte d’holding de la psychanalyse en France, avait rappelé ses troupes à l’ordre pour qu’ils se taisent et qu’ils cessent d’étaler au grand jour leur homophobie.

Agrandissement : Illustration 1

C. L. : La majorité des psychanalystes que vous avez interrogés et qui apparaissent à l’écran, à l’exception d’une, a plus de cinquante ans : peut-on espérer que la nouvelle génération soit plus critique vis-à-vis des dogmes ?

S. R. : Malheureusement non. En revanche, les psychanalystes les plus orthodoxes ne s’expriment plus publiquement comme ils l’ont fait devant ma caméra. Ce sont à présent les psychologues formés à la psychanalyse qui sont davantage mis en avant. S’il y a moins de jeunes psychanalystes que j’ai filmés, et pourtant je les ai cherchés, c’est parce qu’ils n’ont pas le droit de témoigner. Ainsi, au sein de l’ECF (École de la Cause freudienne) et dans d’autres autorisations ils ne se l’autorisent pas : ils considèrent qu’il faut vraiment avoir intégré la doxa et être reconnus par leurs pairs pour avoir le droit de s’exprimer publiquement. Certains jeunes psychanalystes ont peur des mesures de rétorsion à leur encontre.

C. L. : Si l’on considère les psychanalystes comme des religieux cherchant à convertir, quelles étaient les positions de vos interlocuteurs à votre égard ? Cherchaient-ils à vous convaincre ?

S. R. : J’ai envisagé d’être psychanalyste lorsque j’étais plus jeune mais mais j'ai rapidement abandonnée l'idée. En revanche, j’ai conservé pendant des années une fascination pour la psychanalyse, ce qui fait que je l’ai beaucoup étudiée. J’ai acquis une connaissance assez pointue au fil de mes lectures, saisissant également l’histoire de la psychanalyse. C’est pourquoi dans leurs propos, à 90%, je n’étais jamais perdue et je savais exactement ce dont ils me parlaient. Aussi, pour eux, j’étais des leurs. Pour autant, je ne m’attendais pas que des personnes de nos jours défendent encore ce discours-là qui pour moi était contextualisé dans l’histoire de la pensée et qui ne pouvait être défendu à l’heure actuelle.

Il y a beaucoup de personnes qui se disent psychanalystes alors qu’ils ne le sont pas au sens freudo-lacanien du terme. Il existe un énorme mélange entre psychanalyse, psychologie, psychiatrie auprès du public. Les psychanalystes sont ainsi victimes de leur succès. Je leur demandais alors de clarifier qui ils sont. Je leur ai demandé ainsi d’exprimer de manière claire en assumant la dimension politiquement incorrecte de leurs discours, qui ils sont. Ils devaient s’expliquer sur l’héritage assumé de Freud et de Lacan dans leur pratique aujourd’hui. Ils étaient alors super contents de me répondre. Ce sont des personnes poussiéreuses, enfermées dans leurs dogmes mais en même temps très heureuses de pouvoir parler face à quelqu’un qui les comprend. Les psychanalystes sont souvent filmés par des aficionados soumis à leur pratique mais qui paradoxalement n’y comprennent pas grand-chose. Je leur ai proposé de s’expliquer alors que la psychanalyse repose sur une vision de la sexualité ultra normative et hétérocentrée, que la société actuelle a énormément changé depuis l’époque de Freud qui est né au milieu du XIXe siècle.

C. L. : Pouvez-vous parler du lien étroit entre la psychanalyse et une classe sociale aisée qui dispose du pouvoir ? En effet, vous expliquez que la psychanalyse touche particulièrement les hautes fonctions.

S. R. : Je ne pense pas que cela soit intentionnel : les psychanalystes ne se sont pas réunis en décidant de faire de l’entrisme dans les cercles du pouvoir. Je pense que cela s’est fait de manière tout à fait naturelle. Une psychanalyse pure et dure se paie en espèces et les psychanalystes affirment que pour qu’elle soit efficace (alors qu’il n’y a pas d’efficacité en psychanalyse !) elle doit être coûteuse : l’efficacité de la cure repose sur son coût élevé. Ainsi la psychanalyse s’adresse à des personnes qui ont des moyens économiques conséquents dans la société. C’est de cette façon-là que les psychanalystes ont fini par inclure par capillarité les différentes sphères du pouvoir, les médias, les cercles culturels, les magistrats, les hauts fonctionnaires, etc. Quand on leur dit cela, les psychanalystes se défendent en expliquant qu’il existe des séances peu chères et certaines gratuites dans des dispensaires pour les SDF mais l’arbre ne doit pas cacher la forêt. On m’a notamment expliqué que les séances gratuites dans les dispensaires sont des moyens de recruter une nouvelle clientèle. Ainsi, dès que les personnes deviennent dépendantes à la psychanalyse, le prix est imposé, en passant notamment par la sécurité sociale pour les personnes qui n’ont pas les moyens d’assumer le coût financier d’une séance. Ainsi, les séances ne sont jamais gratuites très longtemps en réalité.

Il est vrai qu’en posant un prix élevé aux séances, la psychanalyse a eu pour conséquence de s’adresser aux cercles de pouvoir.

C. L. : Peut-on mettre en évidence le fait que Freud, en inventant la psychanalyse, fait reposer les bases de ses concepts sur l’analyse de sa propre classe sociale ?

S. R. : En effet, dans la bourgeoisie à laquelle il appartient, les femmes ne s’occupent pas de leurs enfants. Dès qu’une famille avait des moyens, les enfants étaient élevés par des nourrices. De ce point de vue-là, il a totalement négligé le rôle des mères et cela lui a été reproché, y compris par des psychanalystes.

C. L. : Pourquoi à l’intérieur d’un film reposant sur des entretiens filmés avoir introduit un récit de fiction en animation ?

S. R. : Le discours des psychanalystes était tellement délirant et abscons que le contrepoint devait remettre de la consonance cognitive en représentant ce qu’il se passe réellement sur le divan. La représentation est certes caricaturale mais elle est en même temps fidèle à la réalité d’une cure. Il s’agissait de montrer comment une personne lambda finissait par nourrir une dépendance et être confrontée à un phénomène de déstructuration. J’aurais aimé faire de la vraie fiction avec des acteurs mais comme j’avais un problème de moyens, j’ai opté pour l’animation. J’ai rencontré Cross River Productions dont les activités sont consacrées à l’animation. J’adore mélanger l’animation avec la prise de vue réelle. Il était intéressant de constater que les personnages en animation étaient plus vrais que les personnes filmées durant les entretiens, mettant en évidence une inversion des valeurs.

C. L. : Finalement, les psychanalystes que vous interrogez sont en représentation, parlant davantage au nom de la psychanalyse que par eux-mêmes ?

S. R. : J’avais lu les livres de chacun de mes interlocuteurs et avant d’enregistrer, je leur avais beaucoup parlé de leurs thèmes de prédilection. Devant la caméra, il était impossible d’interroger leurs propres pensées. Il y avait en eux une espèce d’obsession de vouloir prendre possession de leur interlocuteur dans le cadre d’une domination permanente. Ils passent leur temps à se contredire comme à contredire leur interlocuteur afin de pouvoir prendre le contrôle sur lui. Il n’y a pas d’écoute, pas d’échange. On peut malgré tout trouver quelques endroits de déstabilisation, notamment autour de la définition de la castration, laissant apparaître quelques moments de vérité dans les échanges mais la plupart du temps ils sont dans le contrôle absolu.

C. L. : Vous avez l’an dernier reçu une légion d’honneur : cela signifie-t-il que votre discours critique à l’égard de la psychanalyse est reconnu par les institutions étatiques ?

S. R. : Mon nom a été soufflé au premier ministre par le secrétaire d’État aux personnes handicapées. Cela date d’avant Le Phallus et le néant et se trouve être la conséquence de mon documentaire Le Mur. Oui, je reconnais que cette légion d’honneur est une reconnaissance officielle de mon travail.

C. L. : Quel a été le public de votre film en salles ?

S. R. : Toutes sortes de personnes. Je me suis adressée aux associations LGBT, féministes, celles dédiées à l’autisme et encore d’autres usagers de la psychanalyse et de la psychiatrie. Chaque fois des psychanalystes sont intervenus dans les débats et parfois avec des échanges assez violents. Beaucoup de psychanalystes m’ont dit qu’ils ne se reconnaissaient pas dans la parole des psychanalystes interrogés, sans pour autant remettre en question le primat du concept du phallus : ce qu’ils reprochaient aux personnes filmées, c’est seulement de s’exprimer crûment. En fait, j’avais demandé aux personnes que j’interrogeais devant la caméra d’expliquer clairement les principes de la psychanalyse avec des termes accessibles et ainsi, il était reproché que dans le film on dise clairement au public des idées traditionnellement réservées aux seuls initiés.

C. L. : Comment produit-on un film indépendant comme Le Phallus et le néant dont vous êtes également la productrice ?

S. R. : J’ai souvent réalisé des films à vocations pédagogiques financés par des institutions, des associations ainsi que des entreprises qui font du mécénat pour pallier aux carences du service public en matière de handicap. C’est ainsi par ce biais-là que j’ai pu financer mes films en plus des financements participatifs type Kisskissbankbank. Je travaille donc avec de très petits budgets mais je tourne tout le temps. Ce qui n’empêche pas que j’aimerais revenir dans le circuit de production des chaînes classiques.

Je fais également du transmédia, autrement dit, j’ai un contact direct avec mon public. J’ai sorti deux films en salles en tant que distributrice : Le Phallus et le néant et Quelque chose en plus avec plus d’une centaine de séances partout en France, sans aucun argent issu du CNC.

C. L. : Réaliser un tel film à l’heure actuelle où la dernière cérémonie des Césars s’est évertuée à montrer que le pouvoir de l’industrie ne pouvait appartenir qu’aux hommes, n’est-ce pas se retrouver sur une liste noire ?

S. R. : Bien sûr et je l’ai payé très cher. Ce milieu est masculiniste même chez les femmes qui l’incarnent. Je me souviens avoir siégé à Pictanovo qui est une émanation locale du CNC pour subventionner des films. Nous votions alors pour des films de dessins animés adressés à un public de 3 à 5 ans où il n’y avait que des personnages masculins et personne ne s’en était rendu compte. Quel est donc le problème de créer des personnages féminins ? J’ai vu des personnes louer Polanski et son film alors qu’ils n’avaient pas vu ce dernier : leur défense était alors un principe.

En revanche, je dispose d’une véritable reconnaissance de nombreuses personnes qui se sont reconnues dans mes films et qui utilisent à présent des extraits de ceux-ci pour réaliser des conférences. L’impact est énorme pour moi et cela continue actuellement à me porter. J’ai la chance, contrairement à une diffusion télévisée, d’avoir un contact direct avec le public de mes films. Même s’il ne s’agit pas d’une manne économique, il s’agit d’une richesse humaine sans égal pour moi. Je suis heureuse de pouvoir jouer le rôle de courroie de transmission.

Agrandissement : Illustration 2

Le Phallus et le néant

de Sophie Robert

Documentaire

120 minutes. France, 2019.

Couleur

Langue originale : français

Avec les voix de : Louise de Fleury, Mathilde Wambergue, Mathieu Demars, Catherine Arondel, Joël Dupré Latour

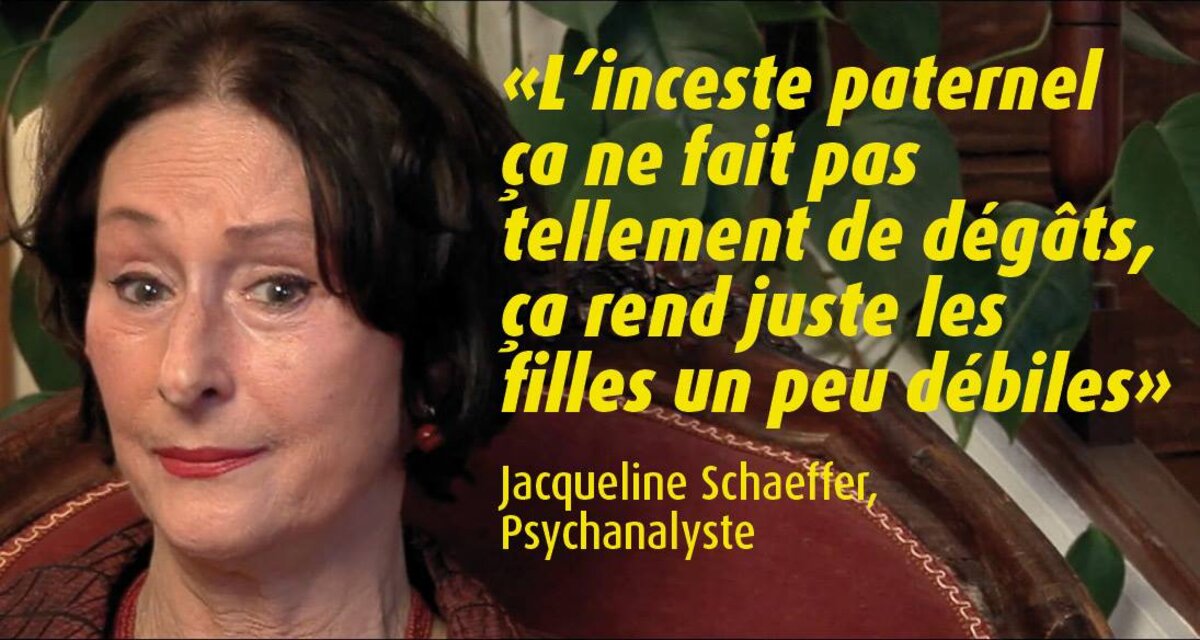

Et les interventions des psychanalystes : Éric Laurent, Alexandre Stevens, Esthela Solano-Suarez, Richard Abibon, Jacques André, Claude Parchliniak, Geneviève Loison, Émeline Carret, Christine Loisel-Buet, Marie-Christine Laznik, Monique Schneider, Jean-Pierre Winter, Yann Bogopolsky, Guidino Gosselin, Jacqueline Schaeffer, Patrick Avrane, Jean-Michel Hirt, Gérard Pommier, Aldo Naouri.

Scénario : Sophie Robert

Musique : Robin Sebe

Graphisme et animation : Maxime Gridelet

Production : Océan Invisible Production et Cross River Productions

Productrice : Sophie Robert

Distributeur (France) : Sophie Robert