Vous commencez votre spectacle en vous présentant comme l’étranger qui vient raconter des histoires pour remercier ses hôtes de l’avoir accueilli. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette pratique traditionnelle ?

R. B. : En effet, je me présente comme l’étranger, cette personne que l’on reçoit et qui vient apporter des nouvelles. Il s’agit là d’une tradition qui heureusement se poursuit au Gabon où celui qui arrive dans un village est accueilli avec les meilleurs mets que l’on peut lui offrir. J’ai à cœur de transmettre aux enfants ce sens de l’accueil à l’égard de celui qui est étranger ou simplement différent d’eux. J’essaie d’établir une relation avec le public comme cela se pratique dans mon village natal. Le conte n’appartient pas qu’au conteur mais à toutes les personnes présentes. Ainsi, au village on n’hésite pas à interrompre le conteur pour ajouter un mot, des éléments musicaux, etc. Bien évidemment, le public que je rencontre en France n’a pas nécessairement cette culture de l’interaction immédiate lors d’un spectacle. Il m’appartient donc de lui transmettre les clés pour pouvoir réagir en toute liberté sans peur du ridicule. Cette interaction avec le public est pour moi très importante.

Vous trouvez que c’est plus facile de mettre cela en place avec le jeune public qui n’est pas soumis aux habitudes que peut implicitement imposer le cadre du spectacle ?

R. B. : Avec le jeune public c’est en effet plus facile : lorsque les enfants sont entrés dans le spectacle, aucune gêne ne les empêche de s’exprimer. J’arrive parfois à avoir cette interaction avec les adultes mais c’est peut-être un peu plus long. Les enfants ne sont pas pour autant le public le plus facile mais lorsque l’on arrive à capter leur attention, ils participent sans aucune retenue.

D’où viennent ces histoires que vous racontez ?

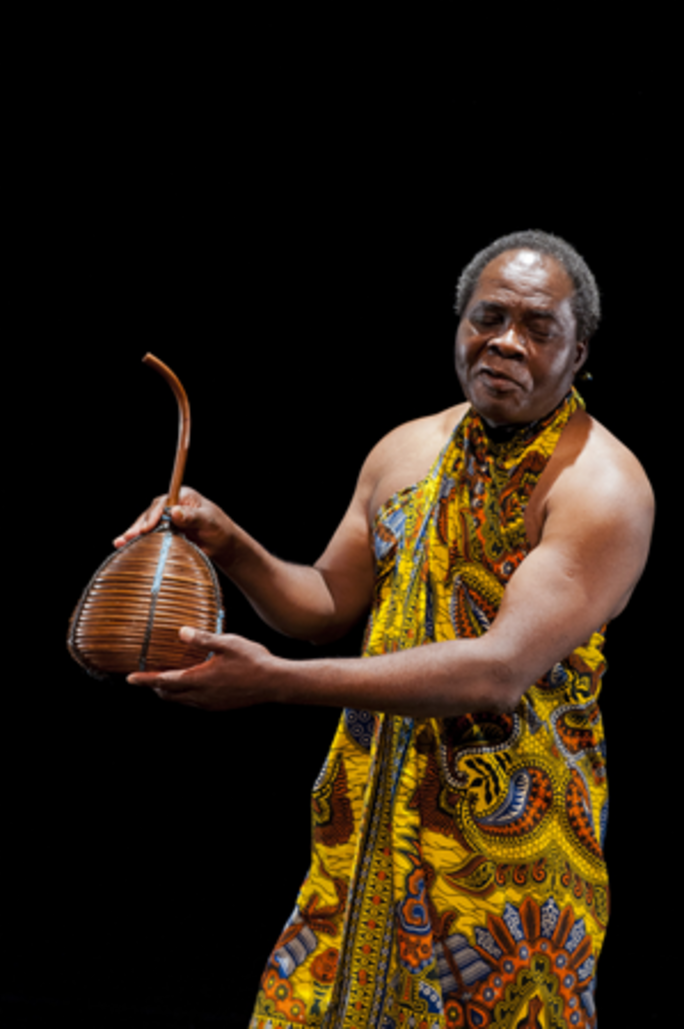

R. B. : Ce sont des histoires que j’ai entendues lors de veillées au Gabon de la bouche de mon père et d’autres membres de ma famille. Le premier travail a consisté pour moi à traduire ces contes en français. Ensuite, comme tout conteur, je dois m’approprier le récit. Comme je suis également musicien, il m’arrive de créer des passages musicaux pour aérer le conte, pour soutenir l’histoire. Il y a toujours pour moi un travail d’adaptation à partir d’un conte traditionnel en fonction aussi du public que je peux avoir. Ainsi, sur le conte de l’abeille et du singe, je prépare une phrase que je répète et que le public est invité à répéter : ce chant nous permet d’être ensemble.

Retrouve-t-on dans les contes traditionnels cette même place que la musique prend dans vos histoires ?

R. B. : Au Gabon, une vraie place est accordée à la musique et notamment au chant : si le conteur chante, c’est aussi pour continuer son histoire. Le public reprend le refrain et pendant ce temps le conteur poursuit son histoire. La voix et les battements des mains sont des choses que l’on retrouve régulièrement. Ensuite, les instruments de musique ne sont pas obligatoires : il suffit qu’il y ait des battements de mains et des refrains repris par le public pour que cela fonctionne. Au Gabon, lorsque je demandais à mon père de me raconter une histoire, il me répondait : « Je veux bien mais qui va me répondre ? » Il était en effet gêné car pour lui l’histoire ne pouvait pas se faire en l’absence de personnes pour répondre. Je crée de mon côté des morceaux musicaux ou bien je reprends des morceaux issus de la tradition.

Les personnages des contes sont des animaux ayant des personnalités bien affirmées : comment les avez-vous construits ?

R. B. : On retrouve dans la tradition du conte au Gabon ces animaux aux rôles bien précis. Ainsi la tortue comme le lièvre sont des animaux rusés qui jouent des tours à tout le monde et se sortent de tous types de situations. Face à eux, il y a les animaux plus imposants comme la panthère et le lion qui finissent par se faire avoir. Ces contes débouchent sur de la morale où par exemple le petit animal finit par triompher grâce à sa ruse. Lorsque je conte, je tente de donner un caractère aux personnages soit avec la voix, soit avec une posture. Cela permet au public d’être attentif à différentes variations du récit et donne une vie réelle à mon conte. J’aime bien jouer avec les voix de mes personnages en interaction avec le public.

Certains de vos contes établissent des liens directs avec la réalité des spectateurs.

R. B. : Sur le mode ludique du récit, j’arrive tranquillement à parler par exemple de la différence, du racisme. Les contes sont un moyen de défendre des valeurs même si au bout du conte j’ignore avec quoi le public repart à la fin du spectacle. L’espoir que j’ai est que ces graines que j’ai semées donneront plus tard des choses positives.

Cette philosophie du conte, c’est la figure de l’étranger qui la porte, puisque c’est lui qui met en lien une communauté avec l’ailleurs.

R. B. : Oui, mais il faut préciser que l’étranger c’est plus largement l’autre : celui qui est assis à côté de nous. Si l’on veut prendre le temps de l’écouter, il est finalement étranger à notre propre personnalité. Si l’on accepte de l’écouter, on ne peut que s’enrichir.

J’aime la proximité en tant que conteur avec le public. Le conteur au Gabon est totalement intégré à un groupe où se trouvent également plusieurs conteurs. Avant un spectacle, j’aime bien vérifier que la proximité avec la public va se faire, même physiquement. Ainsi, je n’aime pas me retrouver haut perché sur une scène haute. Je veux être sûr que je serai proche du public et qu’il n’y aura pas de barrière entre nous.

Comment avez-vous choisi les contes qui composent le spectacle L’Arbre qui parle ?

R. B. : J’ai souhaité que les contes soient courts et qu’ils permettent une participation du public. Je choisis mes contes durant le spectacle en fonction de ce que je ressens du public en face de moi. Demain, je jouerai le même spectacle mais ce ne seront certainement les mêmes contes. Le spectacle est alors pour moi un grand panier où je puise allègrement différentes histoires.

Propos recueillis en juillet 2014, à Brioux-sur Boutonne, à l’occasion du Festival au Village.