Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : Peux-tu rappeler les intentions qui t’ont traversé en te lançant dans la réalisation de ce film ?

Pauline Jannon : J'ai travaillé comme infirmière pendant six semaines à Erasme, entre ma 5e et ma 6e année de médecine, et j'ai donc découvert la pratique de la thérapie institutionnelle qui m'a énormément marquée. J'ai continué de venir bénévolement pour faire des ateliers cinéma avec les patients. Comme c'est une unité qui avait deux groupes de parole par jour, l'idée c'était que les patients puissent se saisir des films et d'en parler ou non librement à l’autre groupe de parole par la suite. J’avais un projet plus à long terme de pouvoir faire un atelier de création avec les patients, soutenu par l'équipe. Un jour, en revenant de manière bénévole, on m'a dit que les lits allaient fermer et que c'était maintenant qu'il me fallait venir filmer ce qui était en train de se passer.

Le tournage s’est donc passé dans l'urgence, parce que nous avons appris la fermeture courant octobre 2022, et les derniers lits ont fermé le 16 décembre 2022. En 10 jours, j'ai envoyé un message à un chef opérateur avec qui j'ai l'habitude de travailler, en lui demandant quand il serait disponible pour venir tourner un documentaire. J’ai ensuite trouvé les deux autres membres de l’équipe technique en quelques jours tandis que dans l'unité, je connaissais tout le monde, les soignants comme les patients.

C. L. : Tu étais donc dans l’urgence de filmer pour témoigner d’un dispositif qui allait disparaître et de porter aussi une portée politique de la part des décisions institutionnelles.

P. J. : Il y avait cette urgence de garder une trace de ce qui se faisait, parce qu'on leur a annoncé la fermeture des lits, mais en revanche à ce moment-là le projet de transformation en hôpital de jour était très flou : personne ne savait si ça allait tenir. Il faut savoir que c'était à une période où beaucoup d'unités de l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu à Lyon fermaient. Il y avait en effet déjà eu deux fermetures d'unités dans l'année, avant cette transformation, donc rien n'était très certain, et du coup il y avait un peu cette urgence à pouvoir témoigner de ce service qui était déjà vu comme les irréductibles gaulois de l'hôpital, puisque c'était les seuls à pratiquer la thérapie institutionnelle.

Cela faisait des années qu'on les menaçait de fermeture, mais qu'ils s'en sortaient toujours, et donc là ça arrivait un peu brutalement parce que je pense qu'ils avaient fini par se penser un peu intouchables. Il y avait donc d'abord cette volonté de pouvoir garder une trace de leur pratique au cas où elle disparaîtrait, mais effectivement avec aussi une idée un peu plus politique de dénoncer une disparition d’un service à mon sens essentiel.

C. L. : Comment s’est passé le consentement à filmer les un.es et les autres?

P. J. : Toute l'équipe soignante pour le coup a tout de suite soutenu complètement le projet et elle était donc d'accord pour qu'on puisse la filmer en activité. La seule chose à laquelle je n'ai pas eu accès, c'est un entretien avec le psychologue, parce que lui souhaitait garder son espace comme lieu de confiance au sein duquel le patient peut pouvoir dire tout ce qu'il veut.

Après, au niveau des patients, tous ceux qu’on voit ont signé un papier de droit à l'image et ont accepté qu'on les filme, dont deux personnes en passant par leur tuteur. Ce qui a beaucoup aidé, c'est le fait qu'ils me connaissent comme infirmière, donc ils savaient qui j'étais et que j'avais un regard bienveillant sur eux, il y avait déjà un lien de confiance. Ce qui était amusant c'est qu'au début la plupart des patients un peu plus ancrés dans la réalité ne voulaient pas être filmés, avaient un peu peur de l'image qu'ils allaient renvoyer, etc. Et c'est en voyant les patients plus psychotiques, plus délirants venir se saisir de la caméra, jouer avec nous, qu'ils se sont dit que finalement ce n'est pas si mal. Les patients qui ont refusé d'être filmés, soit on ne les as pas filmés ou alors on les a écartés au montage s'ils apparaissaient. Quant aux patients pour lesquels on sentait qu'ils étaient à une phase de leur pathologie qui ne leur permettait pas d'avoir ce consentement éclairé, on a préféré ne pas les filmer.

Je pense que nous avions suffisamment parlé en amont à la fois de la situation, de l'idée d'un jour pouvoir faire quelque chose qui n'était pas forcément cette idée précise, pour qu'eux se soient quand même un peu préparés à cette démarche. Après, leur discours est quand même légèrement moins politique que ce qu'ils peuvent tenir dans la vraie vie. Ils ont essayé d'être diplomates et la cadre de santé de l'époque n'a pas voulu intervenir dans le film parce qu'elle était trop en colère sur la situation et qu'elle ne voulait pas garder cette image qui pourrait lui nuire par la suite.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : Pourquoi as-tu décider de ne pas mettre l’urgence d’un lieu qui va fermer et plutôt mettre en avant un lieu calme dans son fonctionnement comme si celui-ci allait se maintenir ?

P. J. : En fait l'idée ce n'était pas forcément d'être dans un truc frontal, dans une confrontation très à charge contre les dirigeants, etc. Il s’agissait plus de pouvoir amener les gens à réfléchir et à la fin du film, que l'idée qui reste soit plutôt de se questionner sur la disparition de cette unité. Justement, on voit que les gens sont bien, que les relations entre les personnes se passent bien et que même s'ils travaillent dans ce contexte d'incertitude, de colère, ils continuent de travailler posément. L'idée c'était vraiment que le spectateur puisse se questionner par rapport à ça en sortant, se demander pourquoi on en arrive à fermer un lieu qui a l’air de bien fonctionner.

C. L. : Comment la décision de faire un huis clos où la caméra ne sort jamais des murs de cette unité s’est imposée ?

P. J. : Pour moi, le lieu est très important. Le fait que les unités aient des noms par rapport à d'autres services de médecine, je trouve que c'est assez fort, ça marque vraiment à la fois l'équipe, mais aussi le lieu ainsi délimité. Érasme, c'est l'équipe, les patients, mais c'est aussi le service comme endroit architectural. Je trouvais donc important de montrer les lieux qui en plus se vident. Cette unité a 25 chambres et au moment de filmer il n'y avait plus que 16 patients, je crois. Et du coup, c'était assez fantomatique avec des grands couloirs où on voyait un patient passer. L'hôpital en lui-même est très beau, assez ancien, et constitue un peu îlot en dehors du temps, alors qu’il est en plein milieu de Lyon.

Cela fait aussi le lien avec cette perception du temps des patients, qui est différente de la nôtre, alors qu'on est dans un moment où le temps est compté, justement. Et du coup, ça m'intéressait effectivement de réussir à montrer cet espace comme un truc un peu en dehors de notre espace-temps.

C. L. : Est-ce qu’en construisant ton récit au tournage et au montage, tu as fait appel à des références extérieures à la réalité documentaire immédiate?

P. J. : Pas forcément mais j'avoue que j'ai quand même été très aidée par le psychologue qui parle pas mal, qui appelle beaucoup à l'imaginaire justement de la mythologie. Il parle ainsi de Prométhée, du mythe de la Pythie. Alors, il ne m'avait pas dit en amont exactement ce dont il allait parler, mais en fait c'est un psychologue qui était en train d'écrire sa thèse au moment du tournage, en partie sur la fonction pytique au sein de cette unité et dans la psychiatrie en général. Je savais donc qu'il allait m'amener vers ces choses-là. Nous avons commencé le tournage par son entretien, qui est très long, et je m’en suis un peu nourrie pour aller chercher des choses qui pourraient les représenter à l’image. En fait, j'ai rapidement eu en tête que son entretien allait pouvoir être le fil narratif du film.

C. L. : De ce point de vue, peut-on aussi penser la réalisation du film comme une construction collective ?

P. J. : Déjà, l'idée à la base était de faire un groupe cinéma avec les patients où tout le monde puisse s'impliquer un peu comme il voulait.

J'avais très peu écrit car je savais comment étaient structurées les journées, puisque j'avais travaillé dans l'unité. Nous avons tourné à peu près dix heures par jour pendant cinq jours, mais j'avais fait en sorte de découper un peu les moments où on allait tourner pour avoir tel ou tel moment sur des jours différents.

C'était de la part de chacun aussi en participant au film une manière de se saisir de ce dispositif pour se mettre un peu en scène, raconter des choses, et c'est en ça que je trouve que le film a une dimension collective. Car j'avais très peu préparé ce que j'allais filmer et c'est eux qui me l'ont offert.

Agrandissement : Illustration 3

C. L. : Que tu penses de ce film, à la fois comme outil politique et outil thérapeutique de lien entre les personnes ?

P. J. : Cela devrait être le sujet de ma thèse toujours en réflexion.

Je pense que, comme outil politique, premièrement, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu le film, qui n'avaient pas d'idée de ce que c'était la psychiatrie, et qui ont été assez surpris, étonnés. Après, je ne suis pas la seule à le faire, il y a Nicolas Philibert, etc. C'est très important de montrer ce qui se passe, parce que le public ne sait pas ce que c'est que la folie et la psychiatrie.

Ensuite, se trouvait pour moi l'enjeu de montrer ce qu'est la thérapie institutionnelle, qui est une manière de pratiquer qui se perd pour des raisons politiques : parce qu'on n'a plus assez de personnel pour pouvoir offrir ce genre de structures, parce qu'on n'a plus assez de moyens pour les activités, et parce qu'on est dans une ère où il faut guérir les gens, les faire sortir de l'hôpital, alors que les services de thérapie institutionnelle sont des services qui prennent du temps, ce qui pose question aussi. Quant à l'horizontalité dans les liens entre les personnes, c'est un principe de la thérapie institutionnelle. Je trouve que c'était vraiment important de montrer que l'horizontalité entre les soignants et les patients existe et comment ça fonctionne.

C. L. : Dans ton récit se reflète ton éthique consistant à respecter les récits de chacun sans imposer ton regard par exemple avec une voix off.

P. J. : Plusieurs choses m'ont été suggérées que j'ai refusées pour le film, comme la voix off et les cartons avec les noms des personnes.

Pour moi, il fallait qu'on puisse comprendre qui était qui, sans qu'on ait besoin de les annoncer. Je trouve intéressant que tout le monde s'est aussi un peu mis en scène, les personnes devenant aussi des personnages.

Dans ma pratique de manière générale, il est pour moi fondamental qu'on s'adresse à des humains, et non à des maladies et à des symptômes. Il faut donc prendre en compte la singularité de chacun. Il y a une infirmière qui le dit à un moment, même si on a des diagnostics en tête, on ne les verbalise pas forcément parce que ça n'a pas forcément d'intérêt.

Pour une personne qui aura le même diagnostic qu'une autre, je ne vais pas du tout faire la même prise en charge. Parce qu'il ne faut pas leur parler de la même manière, ils ne sont pas sensibles à la même chose. C'est pour cela aussi que je suis allée faire de la psychiatrie et que les liens sont forts entre le cinéma et les sciences humaines de manière générale.

C'est une discipline rattachée à la science parce que médicale, mais qui finalement est profondément plus sociologique et proche des sciences humaines.

Agrandissement : Illustration 4

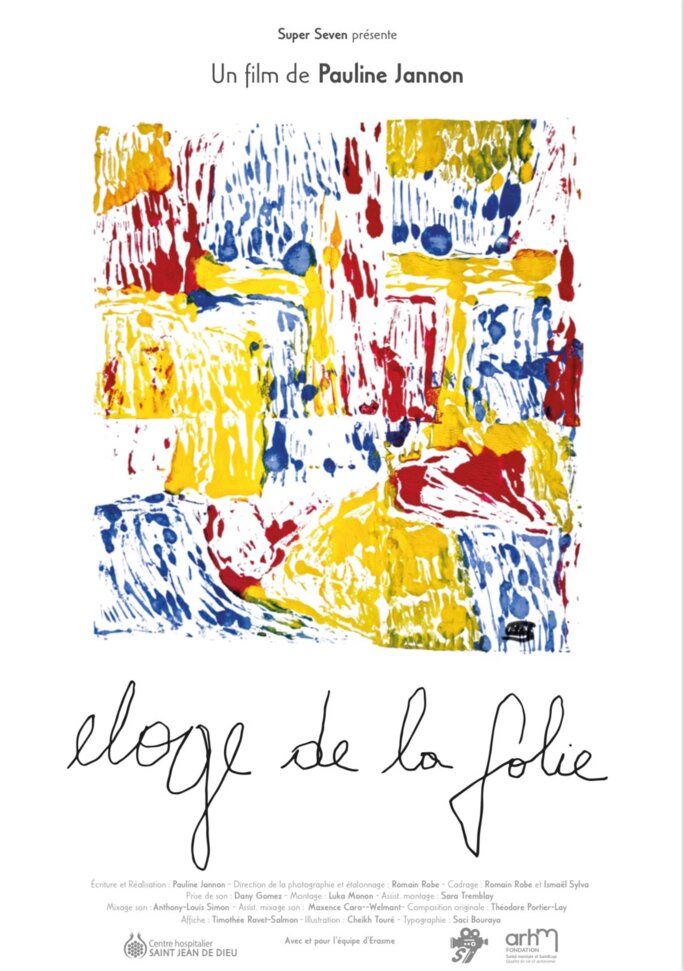

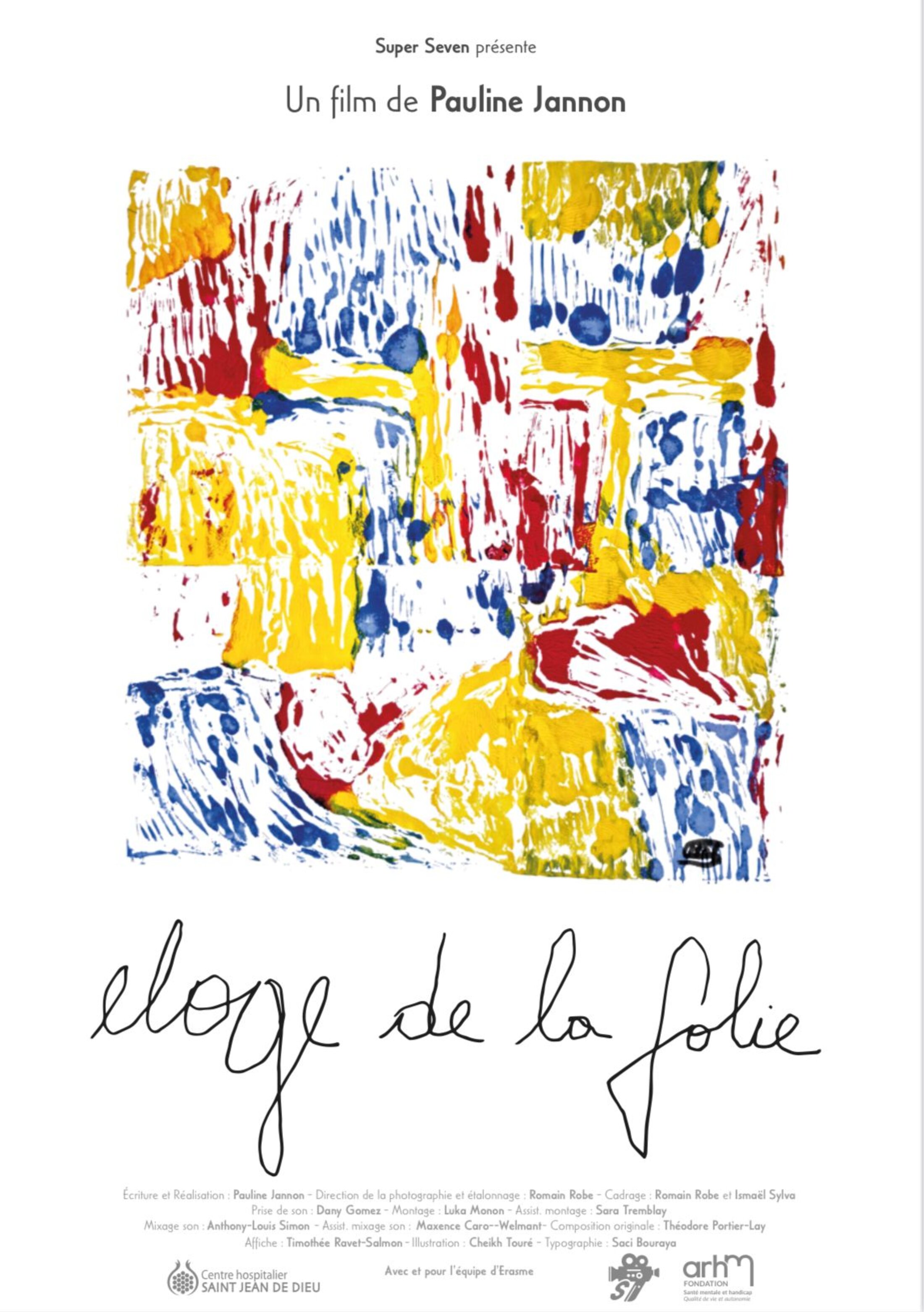

Éloge de la folie

de Pauline Jannon

Documentaire

71 minutes. France, 2024.

Format : 1,77 - Couleur

Langue originale : français

Directeur de la photographie, premier cadreur, étalonneur : Romain Robe

Second cadreur : Ismaël Sylva

Preneur de son : Dany Gomez

Montage : Luka Monon

Assistante montage : Sara Tremblay

Composition : Théodore Portier-Lay

Mixage : Anthony-Louis Simon

Assistant mixage son : Maxence Caro-Welmant

Production : Super Seven