Sortie VoD à partir du 12 septembre 2022 : "Down with the King" de Diego Ongaro

C. L. : Quels liens avez-vous voulu développer en écrivant le scénario de Down with the King après la réalisation de votre premier long métrage Bob and the Trees où l'on retrouve Bob Tarasuk mais dans un rôle différent ?

D. O. : Bob and the Trees était une immersion dans une communauté de bûcherons de l’Ouest du Massachusetts, une région que je connais bien puisque j’y vis depuis quinze ans. Une fois ce film terminé, je souhaitais en faire un autre au sein de cette communauté agricole, un monde qu’on ne voit que trop rarement dans le cinéma américain. Je me disais qu’un personnage complètement extérieur évoluant dans ce monde rural serait un angle intéressant. C’est là que j’ai pensé à une star du rap qui viendrait se mettre au vert pour écrire un disque. Il y avait aussi l’envie de retravailler avec Bob Tarasuk qui est un acteur né avec un charisme formidable et de le mettre cote à cote avec un rappeur. Deux personnages qui sur le papier n’ont rien à voir, mais je sentais que ça ferait des étincelles.

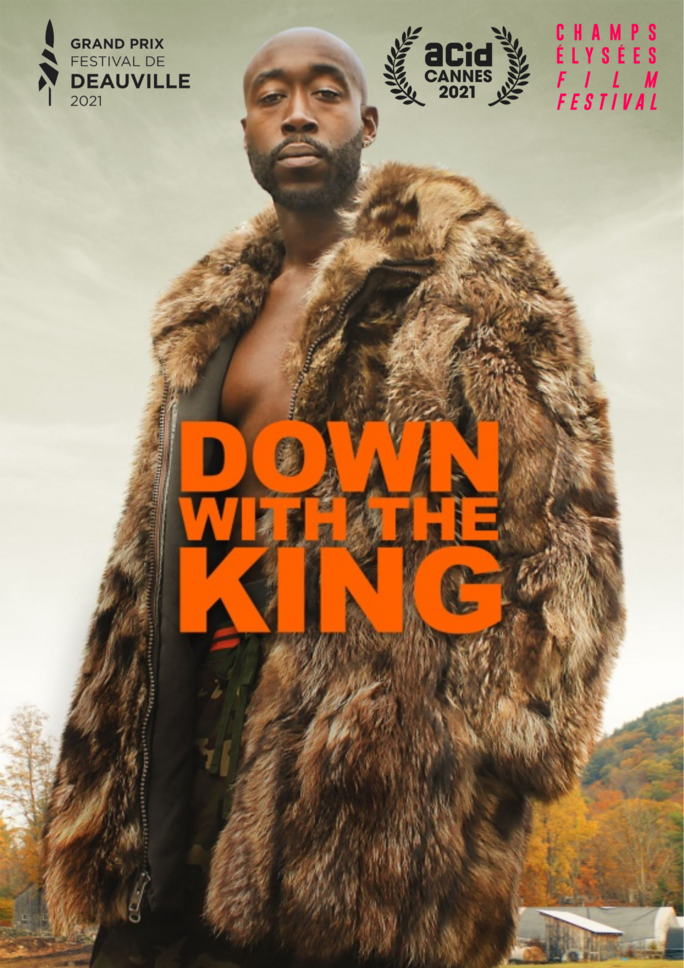

Agrandissement : Illustration 1

C. L. : Avez-vous pensé à Freddie Gibbs en écrivant votre scénario ?

D. O. : Non, je ne connaissais pas encore Freddie à l’époque de l’écriture. Au début Xabi Molia (coscénariste) et moi pensions à des types comme Action Bronson ou Killer Mike, des bons vivants. Freddie est arrivé plus tard, en 2020, quelques mois avant que nous commencions à tourner. Je l’ai découvert au détour d’un de ses clips (Crime Pays) dans lequel il improvisait un moment de comédie dans une ferme d’élevage de zèbres. J’ai été frappé par son aura, son aisance devant la caméra et son sens de l’humour. C’était une évidence, c’était lui. À ce moment-là, ça faisait trois ans qu’on cherchait la bonne personne pour le rôle et l’argent pour faire le film et on était dans une impasse totale. Quelques mois après que Freddie a donné son accord, nous trouvions finalement les financements avec Breaker Studios et tournions dans la foulée, en plein Covid.

C. L. : Vous qui suivez la ligne de l'indépendance au cinéma, peut-on voir dans votre film un vigoureux appel à l'indépendance artistique (au cinéma comme dans la musique) alors que la grande machine de la production peut dénaturer le sens de l'expression artistique ?

D. O. : Oui, je ne l’avais pas exactement vu de cette manière mais c’est très juste. Aujourd’hui tout est mondialisé, numérisé, “algorithmé”… Le refus de rentrer dans ce moule ou le besoin de s’en extraire sont des pulsions de survie, pas juste un truc de snob. En ce qui concerne le cinéma, on voit bien ce qui se passe avec Netflix aujourd’hui, le tout formaté de ce qu’ils appellent du “contenu”, une surabondance des productions, ça donne le tournis. On ne prend plus le temps de bien faire, de bien regarder.

C. L. : Quand on est Français et que l'on habite loin des grandes villes américaines comme New York qui possèdent toutes les infrastructures dédiées à la production audiovisuelles, est-ce difficile de réaliser et produire vos films ?

D. O. : J’ai quitté New York pour m’installer dans les forêts de la Nouvelle Angleterre avec ma femme, Courtney Maum, en 2007. Nous suivions tous les deux un chemin artistique. Elle commençait à écrire son premier roman et moi, je faisais des courts métrages, pour la plupart autoproduits. Quand est venu le moment de réaliser des longs métrages et qu’il fallait trouver des partenaires financiers, ça s’est nettement compliqué et le fait d’être à la campagne n’était pas un avantage. Je n’étais pas à New York en train de faire du réseau, à aller aux avant-premières, à rencontrer les gens du milieu. Le cinéma fonctionne comme ça, avec beaucoup de relationnel. Les choses ont donc pris plus de temps. Down with the King a pris environ cinq ans à se faire une fois le scénario écrit. Ça devient très compliqué de trouver des financements pour faire des films indépendants aux États-Unis.

C. L. : Comment avez-vous réunis les différents membres de l'équipe du film : étaient-ils déjà là pour votre premier long métrage ?

D. O. : Une grande partie des membres de l’équipe étaient déjà présents sur Bob and the Trees : Xabi Molia, coscénariste ; Rob Cristiano, producteur ; Benoît Sauvage, monteur; Danny Vecchione, cinématographe; Christie Molia, productrice ; Julien Ngo Trong, monteur son et Xavier Marsais, mixeur. On a tourné en équipe réduite sur les deux films, avec un processus de tournage similaire qui impliquait beaucoup d’improvisation. Il était important de conserver ce noyau dur pour avoir une forme de continuité entre les deux films. Ce sont des personnes dont je suis très proche et avec lesquelles j’espère continuer à collaborer.

C. L. : Quel travail avez-vous effectué avec Freddie Gibbs pour qu'il devienne autre chose que lui-même mais aussi un peu lui-même ?

D. O. : Quand Freddie est arrivé sur le projet, on a longuement discuté ensemble et adapté le scénario pour son personnage, pour qu’il y ait des choses qui lui correspondent mais garder aussi une part de fiction. Après, tout s’est passé au tournage. On improvisait en grande partie les dialogues, Freddie s’exprimait avec sa façon de parler bien à lui. Il a amené son expérience de vie, son humour, son côté gangster et évidement son talent de rappeur mais il a aussi dû s’approprier toute la matière fictionnelle de ce personnage parachuté dans un monde à mille lieues du sien, qui se remet en question. Freddie est quelqu’un qui parle beaucoup avec un débit rapide, et j’avais à cœur de l’observer dans des moments de silence, d’essayer de transpercer la carapace du rappeur pour voir le visage de l’homme qui doute. Ce que les rappeurs en général ne veulent pas montrer. Et pour ça Freddie n’a aucun complexe. Il aime se laisser filmer.

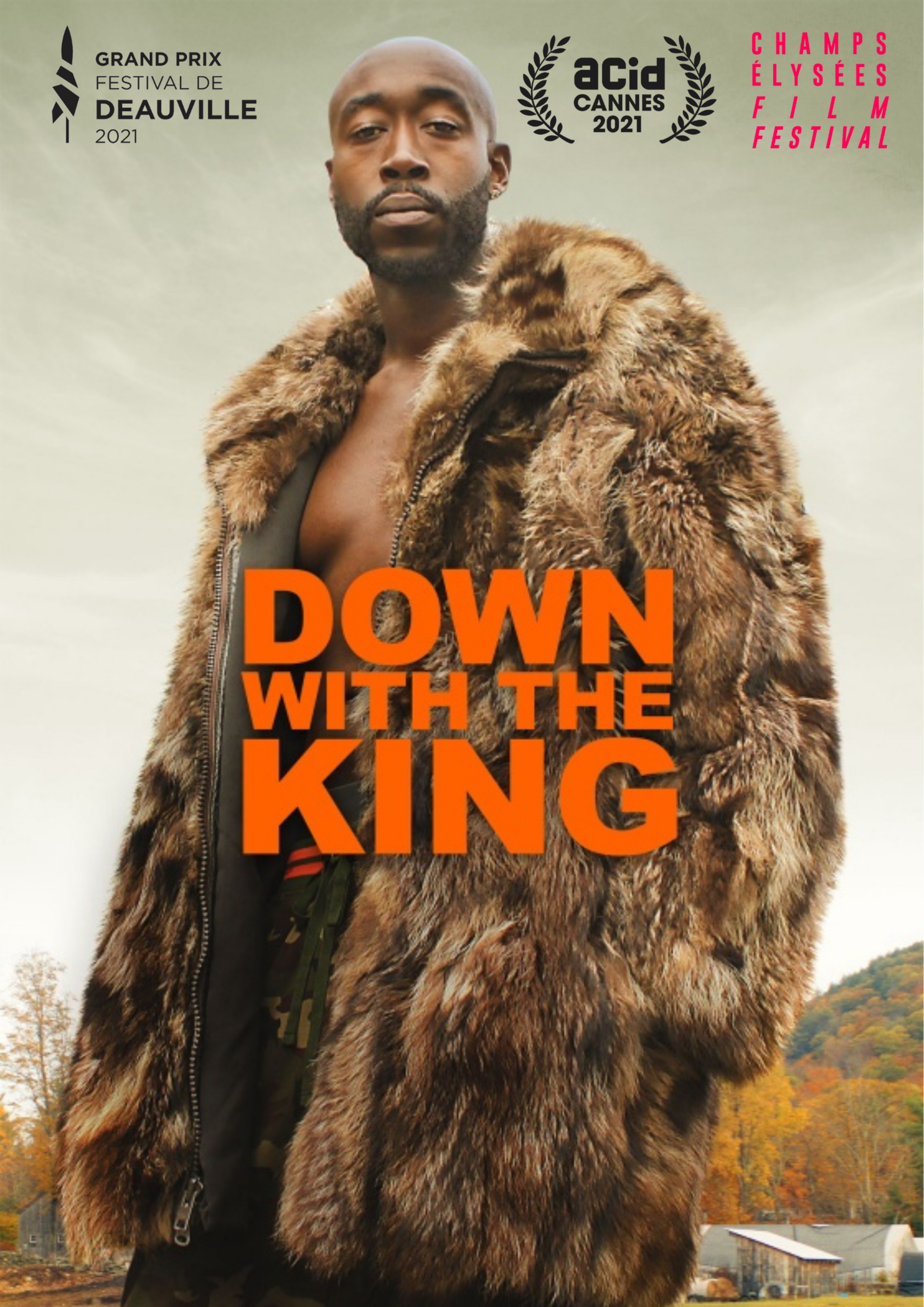

Agrandissement : Illustration 2

Dans la nature, on ne peut pas tricher. Exit les millions de followers, la célébrité, les apparences… On est nu, face à soi-même. Ça, Freddie l’a vraiment vécu sur le tournage, isolé pendant cinq semaines au milieu des bois.

C. L. : Quelle différence dans la fracture ville/campagne entre les USA et la France ?

D. O. : Je ne saurais pas vous dire car je connais mal la campagne française, ne vivant plus en France depuis longtemps. Mais la fracture ville/campagne aux États-Unis est très importante, que ce soit pour des raisons politiques ou sociales. Si on résume vite, on associera la campagne aux Républicains et la ville aux Démocrates. Le débat politique est tellement divisé et polarisé que le dialogue entre les deux parties est souvent impossible. Les écarts de revenus sont énormes aussi. Avec le Covid de nombreux citadins se sont rués pour acheter une maison à la campagne, ce qui à eu pour effet de faire exploser le prix de l’immobilier dans les régions rurales. Évidemment, ceux qui en pâtissent le plus ne sont pas les urbains mais les gens du coin qui ne peuvent plus se reloger car les prix sont trop élevés. Ça crée encore plus de tensions. C’est dans ce climat qu’il m’intéressait de réunir des personnages qui viennent de deux mondes foncièrement différents, et sans en faire un truc à l’eau de rose, suggérer que ces gens puissent vivre en harmonie.

C. L. : Dans le déracinement du rappeur à la campagne et la possibilité pour lui de se renouveler, est-ce qu'il y a un peu de vous, Français vivant de l'autre côté de l'Atlantique ?

D. O. : Oui, il y a une part de moi dans ce personnage. Un Parisien exilé aux États-Unis et qui du jour au lendemain emménage dans une cabane en bois délabrée dans un bled de 700 habitants. De la nécessité de s’intégrer dans ce village où je ne connais personne. J’y ai rapidement fait la connaissance de Bob Tarasuk avec lequel je me suis lié d’amitié. Je l’aidais régulièrement à sa ferme, que ce soit pour des tâches diverses ou équarrir un bœuf ou un cochon. Comme Merc dans le film… Sauf que je ne suis pas une star du rap.

C’est un endroit qui m’inspire et qui m’a orienté vers une façon différente de faire du cinéma, où j’ai rencontré des gens étonnants dont certains sont devenus le sujet des mes films.

C. L. : À l'heure des communications virtuelles, êtes-vous particulièrement touché par le message du « retour à la terre », à la transmission et l'échange concret entre des êtres incarnés ?

D. O. : Je suis évidemment sensible à l’échange incarné, le virtuel et les écrans prennent tellement de place dans nos vies. Ils nous aspirent et nous coupent du monde réel. Après le COVID, le contact tactile, peau contre peau, paraît presque comme le luxe ultime. Beaucoup de gens ressentent un manque.

Pour ce qui est du retour à la terre, il ne date pas d’aujourd’hui. Il y a une quinzaine d’années, lorsque nous avons emménagé dans les Berkshires, il y avait déjà pas mal de gens qui prônaient un retour à la terre, de jeunes urbains qui s’improvisaient fermiers en réponse au tout pasteurisé et à la malbouffe américaine. Beaucoup en sont revenus d’ailleurs, réalisant à quel point c’est difficile physiquement et financièrement. C’est à ce moment que le mouvement “Farm to Table” a commencé ici.

C. L. : Les cinémas américain et français vous ont-il autant inspiré pour construire votre univers cinématographique et vos choix de narration personnelle sur Down with the King ?

D. O. : Oui, je pense que c’est 50/50. Visuellement, le cinéma américain des grands espaces et le western étaient des références. Avec une grande place faite aux paysages et à la nature qui entourent le héros mais aussi un côté documentaire, très près des personnages. La narration, elle, a une tonalité et une sensibilité plus européenne. Le scénario n’y est pas une mécanique infaillible, on prend le temps d’observer les gens. Xabi Molia a une formule qui m’amuse : il dit qu’on fait des films dans lesquels on regarde les gens faire des choses. Ça me plaît bien !

Agrandissement : Illustration 3

Down with the King

de Diego Ongaro

Fiction

100 minutes. États-Unis, France, 2021.

Couleur

Langue originale : anglais

Avec : Freddie Gibbs (Mercury Maxwell), Bob Tarasuk (Bob), Jamie Neumann (Michaele), David Krumholtz (Paul), Sharon Washington (Darlene Maxwell), Tara Turnbull, Leon Michels, Terry Holland

Scénario : Xabi Molia et Diego Ongaro

Images : Daniel Vecchione

Montage : Benoît Sauvage

Musique : Nathan Halpern

Son : Boris Palacios

Casting : Scotty Anderson, Harrison Nesbit

Décors : Jessica Ray Harrison

Costumes : Jessica Ray Harrison

Production : Breaker, Inside Voices

Producteurs : Rob Cristiano, Kim Jackson, Zach LeBeau

Producteurs exécutifs : Jack Craven, Freddie Gibbs

Producteur associé : Ben Lambert