Une revue m'avait demandé pour la rentrée un article sur l'art brut, ou l'art des fous, l'art des aliénés, bref, un art que chacun peine à définir pour désigner une pratique exercée dans les lieux d'enfermement et finalement libre des contraintes des grandes écoles et des marchés. Mon article a déplu à la rédaction et je peux le comprends, je crois, car incapable d'analyser une œuvre sans me sentir en situation d'imposture... Je ne peux que regarder celle-ci de près, de très près comme si je n'en avais jamais vu d'autres avant elle, un peu comme on le fait avec les êtres dans l'intimité ; ou alors de loin, de très très loin, comme une parole perdue au milieu de la gigantesque société de marchés, qui a procédé avec le temps à son auto-mutilation envers les sensibilités singulières, les différences, les limites de l'entendement. Une société de profits incompatible avec l'art tel qu'on le rêve...

L’art en mal de folie

L’ouvrage est là, à portée de regard. Il est sculpté, peint, dessiné ou écrit. Aujourd'hui son image peut arriver par les canaux numériques, son existence n’est plus vouée à l’ombre des espaces fermés, à la sédentarité des lieux aménagés en son nom par une poignée de passionnés ou de professionnels. L’ouvrage, qu’un courant de pensée a désigné œuvre, nous regarde. Pour soutenir sa présence, qui provoque chez l’observateur un mélange de fascination et de résistance, il est nécessaire de s'assoir un moment, confortablement, pour ne pas être gêné par les incommodités ordinaires qui risqueraient d’interrompre cette observation privilégiée.

Personne en dehors de celui ou celle qui regarde n'ordonne de comprendre ce qui se présente sous ses yeux. Il est par dessus tout demandé par une instance intime de ne rien en dire. Seul compte le temps de ce tête à tête avec l’ouvrage, au cours duquel aucun mot ne viendra secourir le spectateur et altérer l’objet. Toutes les constructions, toutes les sciences humaines, les références accumulées, les espoirs nombreux de raccorder la chose, l’œuvre, à une histoire commune, une culture, sont sans effet et ne feraient que rendre l'ouvrage artificiel.

Une histoire existe, l’histoire impensable de cet ouvrage est quelque part, disséminée, mais nous ne la connaissons pas. Il va falloir se résigner à ne pouvoir la dire et la transmettre. L’histoire de l'œuvre a un secret que son créateur a emporté. Un créateur coupé du monde que l'on dit brut.

L’amateur de l’ouvrage singulier est un élu, comme un promeneur qui aurait longuement marché en montagne, grimpé des chemins escarpés en plein soleil dans le seul but d’éprouver la satisfaction d’en toucher le sommet, de s'y retrouver seul et méritant. Pourtant l’œuvre lui demande davantage, il doit se défaire de son matériel encombrant, de ses connaissances et s’abandonner. Il n’a pas le droit de la toucher bien que tout son être y aspire. La toucher, la presser contre sa paume, la sentir, s’en imprégner...

Tandis qu’il aimerait la porter à son visage rien n’est plus éloigné de son désir qu’un discours. Et quand les mots arrivent enfin en rangs serrés, par l'intermédiaire d'une plaquette ou d'un catalogue d'exposition, les explications et les analyses l'arrachent impitoyablement à sa rêverie. Elles lui enlèvent cet infime espace d’intimité, fébrile, rare, qu'il avait volé à la marche du monde.

Le marcheur solitaire doit alors s’atteler à une autre quête, altérer la surface du discours brillamment construit. Il doit gratter l’écorce friable d’un arbre qui laisse apparaître ses flancs dénudés, il doit être déterminé à arracher ces mots chargés, lourds, véhicules de construction massifs, d’organisations obscures, ces mots qui rien qu’à les entendre écroulent des pans entiers de son intimité, construisent un fantasme collectif où les perceptions de chacun doivent épouser un raisonnement commun... qu’importe qu’ils soient incompatibles.

Ce petit dessin tremblant. Cette peinture chaotique ou celle-ci terriblement ordonnée... Cette sculpture incompréhensible faite de nœuds, de déjections, de terre, de crachats… Les bouts d’écorce se détachent tout seuls, sans trop forcer, les mots s’effondrent, le premier tombe de tout là-haut : art, le second plus lourd encore s’écrase au sol, fou, cet autre-là arrive on ne sait d’où et dégringole à toute allure, brut, talonné par son cortège d'éclats de toutes tailles, aliéné, marginal, exclu, médium, paria, sorcier…

Assis confortablement, silencieux devant l’œuvre, l’observateur à besoin d'une corde, non pour se hisser jusqu’à elle, y accéder, mais pour descendre sans retenue dans un gouffre qui ressemble à lui-même, un espace imprononçable. Il tente de comprendre pourquoi l’œuvre lui est si familière. Qu’y a-il en elle pour qu’il la sente à ce point sortie de ses propres mains ? Nourrit de sa propre chair ?

A ce qui nous émerveille nous n’avons pas envie de donner de nom.

Nous acceptons l’anonymat, le secret, le mutisme, l’absence de partage.

Nous voulons (re)garder pour soi l’objet de fascination, non par désir égoïste, peut-être par peur, par crainte qu’il ne soit dérobé, qu’une autorité plus grande ne la résume à sa façon, en fasse un objet sacré, payant, destiné à être visité par l’humanité toute entière dans des lieux désignés. Pulvérisant notre trouvaille, réduisant à néant notre révélation.

Le dialogue avec l’univers que cet objet singulier déclenche, cette rencontre qui nous accompagnera jusqu’à la mort et qui attendait d'advenir bien avant notre naissance, notre rêve mystique quand nous l'abandonnons au discours, nous est volé.

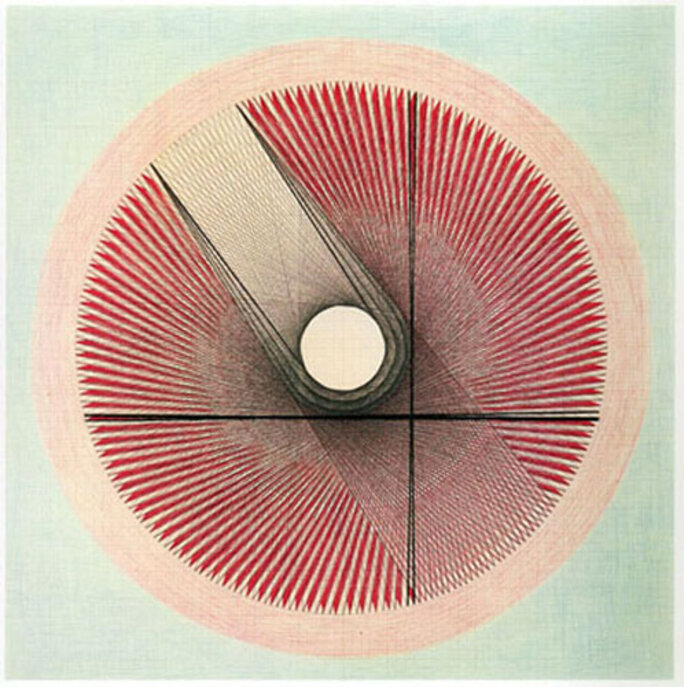

Les dessins d’Emma Kunz* montrent des lignes entrelacées dans une symétrie parfaite. Construits sur du papier millimétré ils présentent un réseau de lignes de couleurs pleines et déliées qui s’agitent dans les directions que l'artiste, la médium, ordonne autour de cercles et de figures géométriques. Sa discipline est infaillible. C'est une étrange fascination que ces compositions font naître, aux antipodes d’un ordre austère et ennuyeux. L’ordre d’Emma Kunz vit. L’ordre apparent de ces dessins est l'image naïve d'une cycle, un recommencement inconnu aussi précis et harmonieux que tous les dessins présents dans la nature : ailes de papillons, toiles d’araignées, nids d'oiseaux, constructions infinies, ininterrompues. Peut-être que chaque dessin d’Emma Kunz est le prolongement du précédent...

Vie des lignes d’Emma Kunz, bouillonnantes, infatigables dans leur tâche à révéler les forces invisibles du réel.

L'aspect altéré, le style spontané des photographies de Miroslav Tichy* sont fascinants. L'harmonie des clichés est sans manière. La sensualité des corps féminins, leur jeunesse émerveillent et dérangent. Il faut laisser passer un peu de temps car devant tant de naturel, face à l'évidence d'une image on ne se pose pas beaucoup de questions. Mais face aux clichés de Miroclav Tichy on revient car enfin, comment atteint-on une telle fraîcheur ? Tichy n'a laissé peser sur ces corps juvéniles qu'un regard furtif, et néanmoins il a figé leur vérité comme on le fait parfois au hasard sur des photos d'été...

Comme chez Emma Kunz, derrière la sobriété apparente du style se cache celle plus mystérieuse du geste. Quelle intention donne tant d’assurance ? Comme si l’erreur était écartée des possibles, qu'elle n’avait pas sa place, n’était pas de ce monde. L’essentiel est là pourtant, la perfection a été repoussée au plus loin, éconduite, bannie. Vidé de prudence, de virtuosité, de précaution, ce qui est donné à voir impose ce qu’il fallait montrer. Cette vibration infime, si difficile à atteindre simplement en marchant dans la rue, et plus encore en peignant un tableau ou en sculptant la terre ou la marbre, Miroslav Tichy l’attrape avec un appareil photographique bricolé qu’il fait virevolter dans le vide au dessus de ses figures.

La sensualité que le photographe révèle au moyen de la photographie s’écroule mystérieusement quand il passe au dessin. Tichy lui-même ne peut pas transposer son geste à la peinture. Il ne peut pas imiter son art au sein d'un autre médium. Les photographies de Tichy mettent en lumière la question de l'impossible analogie du geste.

On peut regarder ses photographies, les tenir dans sa main, les glisser dans un livre pour s’assurer qu’elles ne s’envoleront pas, on ne peut pas les refaire, les imiter. On ne peut pas les voler. L’artiste photographe, ou le peintre, qui voudrait s’inspirer de Tichy serait obligé de tout reprendre à zéro, de remettre sur la table les balbutiements de la photographie et de la peinture, de la figure, du mouvement, comme s’il était un débutant sans promesse d'aboutir à une ressemblance ou une trouvaille.

Le monde de l’art a depuis moins de cent ans fait la place aux fous, aux prisonniers, aux malheureux, ordinairement exclus de son univers, de ses écoles, de son marché, de son histoire. L’art brut, cousin né de l’art des fous, théorise autour de ces créateurs qui n’ont pas appris.

Du moins, c’est la définition calamiteuse qu’en donne le discours institutionnel amorcé il y a soixante treize ans par le peintre surréaliste Jean Dubuffet.

Miroslav Tichy a été élève à l’académie des Beaux-Arts de Prague. Emma Kunz n’était pas formée aux arts visuels mais elle est l’auteur de trois livres dont Neuartige Zeichnungsmethode, (Nouvelle méthode de dessin) qui présente sa conception de la peinture.

L’attribution du titre brut aux artistes admis dans ce mouvement donne le plus souvent lieu à des exceptions.

Depuis Dada, depuis qu’il revient à chaque artiste de remettre sur la table la légitimité de l’art, son rôle, les artistes formés dans les institutions souffrent d’un inextricable paradoxe qui court-circuite la valeur du geste artistique, son authenticité, son potentiel à faire évoluer ses propres disciplines, de les émanciper des conventions et des formes nouvelles d’académismes. Le public et les artistes ne s’y trompent pas : l’art est à l’agonie et les fascinations se tournent naturellement vers ceux dont la créativité ne répond à aucune injonction sociale ou politique. Cette marginalité est regardée du dehors, cet autisme comme la qualifie Jean Thévoz*, cette indifférence au monde de l’art est tout aussi objet de curiosité que les troubles mentaux que l’on aime à doter les artistes bruts.

Faut-il voir dans la création d’un courant artistique, fabriqué du dehors par les artistes eux-mêmes, une nouvelle application de la norme venue du monde des arts, une autorégulation de la culture institutionnelle ?

Les surréalistes, ces mêmes artistes qui allaient chercher dans les rêves, les délires, l’inconscient une matière première pour créer, acceptent et mieux, isolent, affichent, figent une marginalité au sein même de l’art. Ils nomment un art des fous pour mieux l’honorer, pointent l’absence de formation artistique pour mieux s’en éblouir, rédigent des manifestes sommant le monde de l’art de se défaire de ses statu quo, de ses carcans. Entreprise honorable qui les a néanmoins conduit à établir à leur tour des collections, eux-mêmes qui souffraient tant de ces pratiques bourgeoises.

L’académisme a instaurer un nouveau dogme, un nouvel objet de convoitise, l’art brut, et relancé le dialogue incessant d’une vérité dans l’art, élément nourricier de son commerce.

Tout cela devrait amener l’observateur à ne pas trop se soucier des analyses, des jugements, des discours des initiés, afin de préserver farouchement l’espace privilégié de son recueillement auprès de l’œuvre. De son intimité avec elle.

Depuis très longtemps je suis touchée par les dessins des artistes débutants, amateurs… Je me sens très proches de ces productions. Si je voulais les enfermer dans un terme, une idée, j'appellerais ces productions art des innocents. Mais immédiatement une cohorte de clichés vient démolir ce qu’il faudrait entendre par innocent. Personne n’est innocent, aucune entreprise ne l’est davantage, d’accord. Passé ce premier obstacle, le terme renvoie à ce que l’on demande aux artistes formés, professionnels, institutionnels de justifier d’une démarche, LEUR démarche. Si bien que l’art est devenu synonyme d’un acte volontaire, jugeable, justifiable, quitte à tricher au moyen du discours. Voilà le rôle que la société contemporaine a fini par réserver à l’art : un acte délibéré, sensé la regarder et lui renvoyer son image et autorisé à la démolir. Dans ce cadre elle lui passe toutes les folies. Elle accepte tous les individus. Les mêmes qu’elle cache habituellement dans ses institutions grillagées.

En cela les productions des débutants ou des peintres du dimanche sont innocentes, car bien souvent elles ne ressemblent pas à ce que leurs créateurs voulaient montrer. Elles rendent visible à outrance l’objet de leurs recherches et leurs échecs ; la construction d’une main si maladroite, l’espace entre les yeux trop serré ou trop large, le pli que l’on voudrait si fluide et qui ressemble ici à de la pierre, enfin l’ensemble de tous ses éléments qui devaient s’associer dans un même élan et qui paraissent étrangers les uns des autres. Ces ouvrages montrent une fois encore que les secrets de la figure restent entiers, que l'artiste voulant s’y confronter doit tout reprendre depuis le début comme si l’art n’avait livré aucun enseignement, était sans histoire, face à eux aucun discours ne tient. Leur authenticité involontaire est infiniment précieuse.

Qui peut encore s’éblouir à notre époque de la virtuosité alors que la technologie vient au secours d’à peu près toutes les entreprises artistiques ? Graphisme, peinture, volume, musique… Une chose peut encore époustoufler le spectateur, la taille démesurée de l’objet. Cela donne lieu à des œuvres de plus en plus grandes, monumentales, car le format gigantesque du sujet demeure une prouesse technique, voire un objectif assumé.

Le traitement réservé aux fous, aux marginaux, aux délinquants, aux prisonniers est aujourd’hui encore le curseur du rapport de notre société avec le trouble, le danger, l’inquiétude, le changement, le dérèglement potentiel de la marche cadencée des personnes productives. Ces exclus ont vu leurs conditions de détentions évoluer avec les siècles, passer des lieux d’enfermement aux hôpitaux de jour, des mises en liberté surveillées aux ateliers d’expressions artistiques, demeurés clos malgré le temps. Leur unique espace d’expression reste leur seule tribune.

Comment analyser le fait que ces ouvrages continuent de faire l'objet d'un isolement ? Qu’ils soient conservés dans les fonds privés des institutions publiques comme les hôpitaux psychiatriques ou exposés dans des musées dédiés comme la collection de Lausanne ? A qui profite d'appeler art des ouvrages nécessaires ? L’art d’aujourd’hui, cette démarche volontaire, qu’à-t-il à voir avec ces façonnages extraits d’une nécessité absolue de s’exprimer, de sortir d’une situation quelconque d’enfermement ?

Le marché de l’art a besoin de discours. Pour vendre un artiste il faut une histoire incroyable ou sordide - peu importe - les deux sont encore mieux. Qui mieux que les exclus peuvent être les héros de ces récits effrayants, effroyables, délirants ? Les questions de l’enfermement, de l’exclusion et, bien sûr, de la surveillance, deviennent des analyses faussement critiques dans des biographies téléphonées et des catalogues d'expositions ; elles donnent l'illusion de regarder un moment le monde réel à distance.

L’art brut se fait et se défait. Il épouse à la façon d’une matière modulable les pressions qu’exercent sur lui les différents courants de pensées des époques qu’il traverse. Ainsi de nos jours l’art est l’activité la plus honorable que peut exercer une personne marginalisée, pour toutes les raisons évoquée plus haut et d’autres encore. Il s’est créé une véritable rupture entre l’art institutionnel, véhicule de normes esthétiques, conceptuelles, machine à assurer la bonne circulation des flux d’argent, et l’art de l’artiste dissident, l’art pour l’art, notion indéfendable socialement à tous les niveaux, qui pourrait se définir par la pratique obsessionnelle d’une construction volontairement inutile à la société, improductive, d’un désir fantasque, encouragé par personne, une exclusion volontaire.

La société de contrôle et le marché de l’art ont besoin d’un art des fous ou d’un art brut. Plus que les bruts n’ont besoin de l’organisation sociale telle qu’elle est, et moins encore de l’art tel qu’il est devenu.

L’histoire de Dubuffet, négociant en vin en 1948, se rendant dans une entreprise de fabrication de bouchons à Toulouse pour passer commande et découvrant le travail de Joachim Vincens Gironella est une anecdote poétique qui vaut toutes les Closerie Falballa. Dubuffet reclus, en manque d’inspiration, passionné d’art et se désespérant de voir se réveiller la platitude de la culture occidentale, rejette l’enseignement académique et cherche désespérément une échappatoire pour sa création ; les fous honorent son souhait le plus cher.

Aujourd’hui encore l’art officiel cherche son essence, sa substance, son sang. En a-t-il seulement ? Les formations artistiques, les carrières d’artistes se font à l’opposé du chemin qui mène au geste simple et créateur recherché avec tant de fièvre.

Le sujet de l’art brut est moins l’art que l'éternelle authenticité : l’exclusion.

« L'art brut est d'abord un observatoire privilégié de la culture et de la civilisation. Ses auteurs ont en effet en commun d'être non seulement des autodidactes, mais aussi de n'éprouver aucun intérêt pour les valeurs esthétiques consacrées. Leurs œuvres fonctionnent donc comme des révélateurs. Elles n'obéissent à aucune règle en vigueur sur le marché de l'art. Non qu'elles échappent à toute forme d'évaluation, mais celles et ceux qui les produisent sont définitivement à l'abri des aléas économiques. Ils ne recherchent ni richesse ni gloire, sinon sur le mode flamboyant ou pathétique du fantasme. » Hervé Gauville : critique d'art, écrivain

Les artistes dit bruts pourraient légitimement interroger à leur tour l’art institutionnel et plus largement la société qui entretient matériellement son existence. Qui veut que devant une œuvre brute il soit nécéssaire de dire qu’il s’agit de l’œuvre d’un fou, d’un prisonnier, d’un délinquant sexuel, comme c’est le cas pour Adolf Wölfli par exemple ? Ces artistes bruts sont quelque peu privés de construire leurs propres discours, broder leur biographie, tricher sur leurs dates de naissance comme le font fréquemment des artistes influents et reconnus…

Qui voudrait voir expliquer son œuvre par sa folie, sa violence, ses déviances, son handicap ? Toutes ces caractéristiques qui entravent l’idée de liberté propre à l'acte artistique.

Nous savons que la folie n’est pas génératrice de génie, l’œuvre est le fruit d’une intelligence, quelle qu’elle soit. Pour employer le langage glacé qu’une médecin psychiatre avec qui j’avais échangé avec beaucoup d’amitié, elle est la production de la partie saine de l’esprit.

C’est bien cette forme d’intelligence, capable de s’extraire momentanément du chaos pour rapporter une image, une forme, un son, analogie de l’existence, qui est objet d’observation et de fascination.

L’art ne peut être fou. Et ne peut être qu'autonome. Sans quoi il ne serait légitimé que par sa faculté à se soumettre à toutes les formes d’instrumentalisations, alimenter les discours des divers institutions, organisations sociales et politiques. Dans notre système économique il ne peut que tendre à des fins opposées au rôle qu’il tient pour l’artiste. Un artiste devrait toujours rejeter les discours autour de son travail, même s’ils sont élogieux.

Le statut de l’art s’est déplacé avec les siècles, il a quitté le prestiges des palais royaux et des grandes institutions religieuses pour descendre dans les ateliers d’artistes bohème rêvant de bouleverser l’histoire de leur discipline par la force, la singularité de leur perception du monde. Le financement de cette pratique a toujours été une question centrale. Si les monarchies disparues ne peuvent plus assurer le financement d’un art élitiste et le prestige du métier d’artiste pour perpétuer leurs règnes, l’Etat démocratique s’attèle à faire de l’artiste un éclaireur, un guide permettant d’épouser une pensée nouvelle et technologique, comme il le fait avec des philosophes et des intellectuels. Il créé pour asseoir la puissance d'une société de marchés des artistes, des philosophes, des intellectuels ingénieurs du devenir technologique. En ce sens l'art, tel qu'il est financé, a toujours servi le pouvoir. Son histoire, la partie visible de cet iceberg, s’est forgée avec le concours des classes les plus fortunées, qui ont su assurer, pour la plupart, la formation des jeunes artistes et leurs débuts de carrières. La pratique des arts a toujours été l’affaire d’une élite et ce n’était qu’une question de temps avant que cela ne devienne l'affaire de tous.

Au moment où sa démocratisation s'accomplie enfin, l’art quitte le domaine de la main pour être évanescent - planches de bandes dessinées numériques, imprimantes 3D - l'écrin de l'art brut n'en finit pas de se consolider, sa différence de se renforcer.

Un des artistes les plus radicaux du XXe siècle, Tadeusz Kantor, peintre et homme de théâtre, qui avait une formation artistique solide, ayant étudié la peinture et la scénographie à l’école des Beaux-Arts de Cracovie, a construit son Théâtre Cricot en opposition à toutes les formes d’institutions théâtrales. En dehors des scènes dévolues aux représentations, aux théâtres, il a rejeté le statut d’acteur, de comédien professionnel, ne s’entourant que d’acolytes volontaires venus de tous horizons, allant jusqu’à renverser le rapport de l’espace de la scène au public. Kantor ne revendique pas un art de l'opposition, il revendique un théâtre par le vide, un théâtre autonome, libéré farouchement du texte et du jeu d’acteur. Il n’a d’ailleurs laissé aucune pièce écrite, mais des manifestes sous formes de partitions pour jeux de scènes…

« La question de la réalité est apparue pendant l’occupation au moment où nous nous sommes mis à contester le lieu théâtral. Pas du tout parce que nous n’avions pas le Théâtre de Slowacki à notre disposition. On lui vouait le plus profond mépris. Nous ne voulions pas d’un édifice uniquement réservé à l’art. » Tadeusz Kantor – Ma pauvre chambre de l’imagination.

Pour un artiste, est-il besoin d’être exclu de la société pour s'émanciper d’un système de marchandisation ?

Agrandissement : Illustration 3

……………………..

*Emma Kunz, médium, guérisseuse suisse 1892-1963

*Miroslav Tichy, peintre, photographe tchèque 1926-2011

*Jean Thévoz, Art Brut, psychose et médiumnité, Paris, La Différence, 1990