Au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo en 2015 je devais donner un atelier de bande dessinée auprès des classes de primaires CM1/CM2. La violence de l’événement, une rédaction entière fusillée dans les locaux de son journal, avait court-circuité le reste de l’actualité en même temps que ma capacité d’analyse, et s’était imposée émotionnellement de façon à part.

Des horreurs se produisent chaque jour à travers le monde avec une intensité égale, et par un curieux phénomène de répétition, de constance, de surenchère, l’afflux d’informations provoque en nous une forme d’anesthésie. Les occasions où je n’ai pas retenu mes larmes devant l’écran, ou près du poste de radio, se comptent sur les doigts de la main comparé à l’infinité de drames portés à ma connaissance depuis que je suis en âge de lire la presse.

Je me souviens des images furtives de cette manifestation de femmes en Afrique – j’ai oublié l’année et le pays, peut-être la Côte d’Ivoire - prises pour cibles par la police avec des balles réelles. Quand l’une d’elle est tombée sous les cris d’horreur de ses compagnes, les larmes m’ont saisie. Tout est allé si vite devant l’écran, quelques secondes à peine, pourtant l’image s’est fixée dans mon esprit avant d’être emportée par une actualité de moindre gravité, une réforme en cours au sénat, le point sur les actions en bourse…

Avant cela il y avait eu, dans les années 2000 je crois, la diffusion du procès du génocide Rwandais en Belgique sur France Culture. J’entendais pour la première fois les voix des victimes. Là aussi il s’est produit un phénomène de proximité inexplicable. En fait non, pas inexplicable… Les cris, les voix, ce sont eux qui m’ont aspirée tout entière. Je connaissais bien la voix de Cabu pour avoir suivi ses cours de dessin sur Antenne 2 dans les années 80, et j'avais découvert la voix de Tignous, rencontré quelques mois plus tôt dans un salon BD…

Les attentats contre Charlie Hebdo font partie de ces évènements étrangement concrets quand d'autres sont tenus à une certaine distance émotionnelle. Comment nommer cette distance ? Une sorte de ceinture aérienne comme un périmètre au centre duquel je suis hagarde, sans volonté, abstraite…

Ce jour-là, le lendemain du 7 janvier 2015 je ne voyais pas comment donner cet atelier de bande dessinée sans évoquer ce drame avec les enfants, au point d’imaginer des ruses pour me défiler. En tant qu’auteur, intervenant extérieur, rien ne m’obligeait à aborder le sujet avec les enfants, je ne suis pas rattachée à l’éducation nationale. Je devais prendre cette initiative personnellement et en assumer la responsabilité. Mais je ne suis pas un héros de BD, aussi je décidais d’informer les enseignants de mon intention car je refusais d’entamer un tel dialogue avec les enfants sans l’appui d’un tiers.

L’attentat avait eu lieu le mercredi, je passais une longue partie de la nuit les yeux ouverts à me projeter dans cette salle de classe. Cet espace plein de jeunes esprits joyeux, animés par des rêves, des projets, un week-end chez papi, l’arrivée d’un petit chiot à la maison, d’un petit frère… Quels mots viendraient ? Fallait-il commencer par poser des questions ? Recueillir leurs interrogations, leurs inquiétudes, leurs blagues ? Qu’avaient-ils compris des événements ?

Dans les médias on parlait déjà des enseignants démunis face à la liberté d’expression, la liberté de conscience, la radicalité, le terrorisme, la religion… ces chapitres réinjectés régulièrement dans le sang de l’actualité qui deviennent des polémiques pour désigner ceux en charge d'enseigner les libertés. Le gouvernement avance ses institutions éducatives comme des sacs de sables autour de ses tranchées plutôt que d'impliquer chacun de nous ; nous sommes tous tenus de recevoir la parole de l'autre, à plus forte raison celles des enfants portant sur l'ensemble des questions que pose une vie sociale et/ou privée.

Les arrangements géopolitiques, les corruptions, les flux d’argent entre démocraties et dictatures, les financements des guerres et des campagnes électorales ne devraient pas être exclus du débat sur la liberté d’expression au sein des écoles. De même que la réalité des oppressions au sein des familles devraient en être au cœur puisqu'elles brouillent la notion de ce droit à une liberté que certains s'approprient et que d'autres se refusent à exercer.

En 2015 l’éducation nationale ramenait une fois encore le débat sur la nécessité de former les enseignants à l’approche de la liberté d’expression, de la liberté de conscience, du droit au blasphème et par extension sur la place des enfants issus de l’immigration à l'école.

Sans trop caricaturer, je crois que la réflexion s'est rapidement résumée à "poisson ou non le vendredi", "porc ou non à la cantine, viande halal ou pas ?" Débat non sans intérêt mais alors hors sujets...

Les enseignants revendiquaient également la nécessité d'avoir des outils pédagogiques, et plutôt que de leur offrir les moyens de mettre en place de véritables débats citoyens, ouverts, il leur a été transmis des fiches pleines de bonnes intentions dans le genre de celle-ci.

Les heures défilaient, je m’enfonçais dans la nuit avec des sujets plus vertigineux les uns que les autres et il faudrait bientôt les mettre sur la table, les uns à côté des autres, le temps d'un atelier de bande dessinée d'une heure seulement.

Je suis arrivée vers 16h dans la salle de dessin. Les enfants jouaient comme d’habitude, ne modéraient ni leur chahut ni leurs rires, ambiance propre à chaque début de cours, mettant à profit cet espace de liberté entre deux matières qu’ils savent très court. Les sacs à dos et cartables avaient été jetés anarchiquement, les chaises commençaient de quitter leurs trajectoires habituelles pour prendre des directions opposées aux tables et aux lignes sur le sol qui convergent vers le tableau.

Je rassemblais mes forces pour imiter une détermination qui ne me ressemble pas, haussais la voix pour que les cris cessent et que chacun consente à s’asseoir de manière à peu près ordonnée. Après deux ou trois échecs je finis par lancer un cri animal. J’obtins un peu de silence. « Je voudrais que l’on commence l’atelier par des échanges… Vous avez vu les événements d’hier ? Savez-vous ce qu’il s’est passé ? »

L'interrogation a déclenché une cacophonie. Je tentais de mettre un peu d’ordre dans ce pogo de mots, d’affirmations impatientes, et donnais la parole à une première petite fille : « C’est un méchant qui a tué tout le monde… » - On peut dire ça, oui... Une autre fillette plus âgée lui coupa la parole : « C’est les arabes qui nous tuent, nous ! »

Cette affirmation ne peut être la création de l’esprit d'une petite fille, elle est bien celle d'adultes qui lui ont donner les mots permettant de fabriquer un groupe qui, avant, n'existait pas pour elle.

- Arrêtons-nous un instant si vous voulez bien, dis-je, il y a là une question intéressante à se poser : qui est ce nous ?

Le lecteur pourra imaginer tous les clichés qui ont fusé ce jour-là et qu’il n'est pas nécessaire de retranscrire, tant ils sont communs. De même que l’ampleur des contradictions auxquelles ils ont donné lieu.

C’est une infime partie de ce gigantesque questionnement, ce nous, à son stade le moins dégrossi, que nous avons abordé en quelques 45 minutes d’échange. Autant dire que nous nous trouvions encore bien loin de la rive et qu’un long, un très long chemin nous séparait de la liberté d’expression, de la liberté de conscience, du droit au blasphème...

Cette rive, je n’y ai jamais accosté avec des enfants.

Le lendemain de cette rencontre, je devais me rendre dans une autre école pour un autre atelier. Quand j’arrivai à midi l’ensemble des élèves était rassemblé dans la cour pour observer une minute de silence. Je franchis le portail en le faisant grincer le moins possible et, demeurant sur le seuil, je communiai avec eux.

J’avais fait la connaissance de Tignous quelques mois plus tôt au salon de la bande dessinée de Colomiers. Nos tables de dédicaces s’étaient trouvées côte à côte, il dédicaçait son Panda. Nous nous sommes présentés et il m’a dit son nom comme quelqu'un de la maison, que je me sentais un peu con de ne pas connaître. Là-dessus nous sommes allés boire une bière à la buvette du festival. Un homme doux, réservé, jetant un regard lucide sur le ridicule de ces manifestations auxquelles nous devons nous mêler, les auteurs, rêveurs dans un système clos, épris de liberté sous des chapiteaux surchauffés, ces foires du livres où l’on se demande à quoi s’accroche l’étiquette culturelle. Où la poésie est à chercher quand la nuit tombe, loin des stands de sandwichs fermés, et qu’enfin nous pouvons nous perdre dans l’espoir de trouver un bar ouvert dans une ville inconnue.

Après cette après-midi passée sous l’éclairage trop vif du salon à attendre le lecteur, à répéter des dizaines de fois la même histoire pour agrémenter les rencontres et les dédicaces, nous avons finit la soirée à boire des bières avec Kokor sur le bar d’une salle de concert aménagée dans une péniche sur le canal du Midi. Le groupe de rock était bon dans mon souvenir…

Je ne connais pas de milieu plus simple, plus espiègle, que celui de la BD. Comment des bains de sang peuvent-ils faire effraction dans ce petit milieu artistique, confidentiel, qui pratique la politique sans hargne, simplement en ridiculisant la bêtise humaine qui s’épanouie sous tous les climats ? Je ne comprends pas et la liberté d’expression ou la religion ne suffisent pas à me l’expliquer.

Après la minute de silence nous avons regagné la salle de dessin. Les enfants étaient en classe de CE1/CE2. Avant les attentats nous travaillions à la construction de personnages. Lors de ces ateliers hebdomadaires je leur proposais de créer un personnage à l’aide de signes simples et d’imaginer son univers, l’espace, la campagne, la ville, un intérieur, un jardin…

Ces travaux étaient destinés à une exposition de fin d’année à laquelle tous les élèves devaient participer ainsi que les intervenants extérieurs et les artistes locaux. Mais aujourd’hui je leur avais proposé d’intégrer une nouvelle contrainte, une donnée inédite : la liberté d’expression. Faire dire à ce personnage quelque chose que l’on pense ne pas avoir le droit de dire…

Pour commencer, au sein de la famille, à quel moment dit-on des choses interdites ? A quel propos ? Quelqu’un ici l’a-t-il déjà fait ? Les enfants restent silencieux. Quel est le degré de droit de chacun ? Nous l’ignorons. Les enseignants qui les accompagnent chaque jour peuvent en avoir une idée parfois précise...

Les enfants souvent ne savent pas quelle est leur marge de manœuvre parce qu’on ne peut pas évaluer sa propre liberté sans la comparer à celle des autres. Et quand on y parvient fébrilement, il est rare d’oser dire devant les autres que nous sommes privés de droit. Dire ce que l’on pense demande du courage. Au sein de la famille, à l’école, et plus tard en société, à nos hiérarchies, à ceux ou celles qui ont un pouvoir sur nous et notre avenir…

Pour un enfant comme pour un citoyen majeur, la liberté d’expression en tant que valeur est une vertu venue du dehors qui dans la réalité de tous les jours peut être aussi lourde à porter qu'une enclume.

La liberté d’expression dans la sphère médiatique est abstraite pour beaucoup d’entre nous. Elle ne se résume pas à dire ce que l’on pense. Peut-être devrait-elle exiger de dire ce qui est vital. La penser demande du temps, sa pratique est un combat à mains nues auquel personne ne mettra fin.

Quand nous l’abordons avec des enfants nous omettons de préciser que son sort est lié à des groupes politiques et/ou religieux qui tentent de négocier pour aboutir à des intérêts communs. Que le gouvernement délègue à l’école l’enseignement de la liberté d’expression relève tout simplement d'une forme de cynisme.

L’atelier de bande dessinée est un espace hors du temps scolaire. Pas de stylo rouge, pas de notes, pas de punitions, les enfants qui ne sont pas dans le trip sont envoyés dans la cour pour jouer. Cet atelier de création est l’occasion de découvrir une autre manière décrire, avec des lignes et des couleurs en se laissant aller à la représentation de ses idées, aborder des sujets personnels, chercher un mode d’expression à soi.

Dans cet atelier, au lendemain des attentats de Charlie, il s’est avéré que la question de Dieu était hors de propos. Pas un enfant ne m'a parlé de Dieu et de religion. Par ailleurs, l'expérience m’a appris que les enfants ne parlent de Dieu que pour questionner son existence auprès des autres enfants et des adultes. Ils sondent les gens à leur portée – ce jour-là c’était moi - pour obtenir une réponse. Cette réponse je ne l’ai pas. Je me sens plus athée que laïque. La réponse sur ce qu’est la laïcité non plus, je ne l’ai pas.

Je ne sais pas si les religions peuvent cohabiter. Je sais en revanche qu’une république sans spiritualité est bien pauvre parce que je la déplore tous les jours. Mais une spiritualité organisée me dérange, une vie spirituelle devrait se vivre dans la solitude la plus absolue et le silence…

Ce qui nous pousse à suivre nos rêves à l’aube de nos vies, en dépit des innombrables discours de découragements que nous entendons, des difficultés matérielles que nous rencontrons, relève d’une foi inébranlable bien qu’accidentée en une force que nous sentons aussi concrète que l’air ou le feu, sans pour autant éprouver le besoin de la définir. Eviter les discours qui tenteraient de relativiser cette foi, de la décrédibiliser relève de la sensibilité et de l'intimité ; ce en quoi nous croyons nous n’avons pas envie de le défendre mais de le préserver. Cette forme de croyance je la connais bien, en revanche l’héritage théologique m’est complètement étranger.

De ce point de vue comment parler de croyance avec l’autre ?

Deux personnes qui croient, peu importe l’objet de cette foi, peuvent se comprendre, elles partagent un rapport à l’irrationnel. La poésie, la peinture, la création relèvent de cette tendance à s’écarter du terre à terre, de la science qui, si elle permet de comprendre, ne peut pas combler le besoin d'un rapport singulier au monde… C’est pourquoi en tant que personne irrationnelle je prends au sérieux la foi. Cependant me contenter de dire à chacun qu’il faut respecter la croyance de l’autre me semble insuffisant, dans la mesure où nous ne savons pas dans quelle mesure l’autre est libre de croire ou de ne pas croire, surtout en ce qui concerne les enfants.

La place qu’occupe la foi dans la tête d’un enfant n’est pas de l’ordre d’une pensée libre et singulière… Un enfant est orienté par une autorité et la place qu’occupe la religion dans sa vie en découle directement.

Dans des ateliers de créations il est récurent de voir que les petits comme les jeunes ont besoin, systématiquement, d’une autorisation pour agir, en l’occurrence s’exprimer. Si par exemple je donne une consigne toute simple du genre : dessiner un paysage extérieur quel qu’il soit, jardin, galaxie... je suis assaillie de questions : « Madame, je peux dessiner les étoiles en bleu ? » « Je peux prendre la règle pour faire les arbres ? » « Je peux dessiner une fenêtre ? », etc.… La moitié du temps est consacrée à autoriser les enfants à utiliser tous les moyens à leur portée pour représenter l’univers qu’ils ont choisi. Et moins il y a de consignes, plus le cadre est vague, plus l’angoisse est grande. Mon travail consiste à venir voir chacun d’eux pour entendre où se situe son questionnement, son angoisse et l’aider à s’y soustraire en lui assurant qu’il peut utiliser l’outil qu’il désire, représenter tout ce qu’il a en tête. Et que ma consigne n’était qu’un prétexte à le faire démarrer pour libérer sa main, sa tête. La consigne, bien sûr, est faite pour être dépassée.

A propos de Dieu il semble que la consigne ne peut pas être dépassée, si bien que respecter l’autre dans sa croyance ne sollicite pas plus de réflexion que de le respecter dans son aspect physique, son statut social, son handicap, ses origines… Il ne faut pas chercher plus loin et garder ses distances. Pourtant la vie intérieure, en lien avec une forme d'irrationalité devrait être le lieu d'innombrables questionnements ; son respect et sa compréhension ne peuvent découler d’une simple injonction.

Dans l’atelier j’ai mis de côté la question de Dieu et des croyances car je pensais qu’elles ne nous seraient d’aucun secours pour comprendre la liberté d'expression. On ne peut pas travailler avec des certitudes, la crainte du châtiment, du jugement... J’ai connu des enfants pétrifiés à l’idée que Dieu pouvait les blâmer, notamment au moment où ils s’intéressaient de près à la question sexuelle. Cette situation me révolte et devant leur fébrilité je n’ai pas su quoi dire, si ce n’est que tous les enfants, tôt ou tard se penchent sur le désir et qu’aucun argument ne tient pour empêcher cette réalité, et la condamner.

Alors nous avons fait un détour. Je leur ai demandé de réfléchir à un problème tout à fait personnel et de violenter ce problème, de faire comme si nous pouvions le jeter à terre comme une pile d'assiettes très précieuses. Puis quelles étaient les choses qu’ils voudraient dire expressément et qu’ils n’imaginent pas formuler en public. Les préoccupations des enfants se sont naturellement tournées vers le comportement des adultes qui les entourent au quotidien.

Certains ont rougi, ont ricané, sans me livrer le fond de leur pensée, puis à l’unanimité le sujet s’est orienté sur leurs professeurs. Je me doutais que le sujet des parents ne pourrait pas être mis sur la table d’emblée, il y a des étapes à franchir pour cela, le lien avec les enseignants incarne sans doute l'une d'elle...

Les enfants ont dessiné leurs professeurs et écrit ce qu’ils pensaient d’eux.

La liberté d’expression ne donne pas toujours lieu à la dénonciation des injustices ou des aliénations, elle peut véhiculer des éloges et des déclarations d’amour, tout aussi difficiles à exprimer. Nous avons vu passer autant de « Ma maîtresse est moche ! », « Maître tu pus quand tu parles» que de « Maîtresse je t’aime de tout mon cœur. »...

Pour chaque message j'ai dû donner ma permission.Vous avez tous les droits, ai-je dit. Quand vos dessins seront faits et vos textes écrits, nous débattrons de la liberté d’expression car un dessin et un texte sont faits pour être lus par une personne extérieure à l’atelier. Ce n’est donc pas dans l’espace clos de la salle de dessin que nous devons nous projeter mais face au spectateur, au lecteur… L’œuvre est autonome mais sa lecture en revanche nous échappe.

Ces expériences collectives et privilégiées en regard du drame de Conflans-Sainte-Honorine montrent à quel point il est impossible d’éviter la question de la nuisance des réseaux sociaux. Les pratiques que les enseignants et autres acteurs éducatifs mettent en œuvre chaque jour sont anéanties par l’usage frénétique de la communication en ligne, anonyme, compulsif. Et l'espace privilégié d'une petite salle de classe vol en éclat.

Il y a deux mondes.

Dans l’un d’eux nous avons une constitution, des lois, des droits, des règles de vie en société. Des adultes interviennent auprès d'enfants pour les éduquer, leur montrer le chemin de la tolérance, de la responsabilité, du respect envers les plus fragiles, le prix de l’effort… Dans l’autre monde, celui de l’internet, nous sommes dépendants de notre besoin de reconnaissance, du pouvoir que nous laissent entrevoir l’accumulation de « likes » et de commentaires, des encouragements d’internautes eux-mêmes assujettis à une reconnaissance immédiate et dont la capacité de jugement est altérée par la popularité de tels ou tels courants d’opinions.

Les GAFA ne sont pas des arbitres, ne représentent aucune autorité quand nous sommes victimes d’insultes, d’humiliations, quand nous sommes désignés comme cible. Ils ne sont rien parmi les entités indispensables aux organisations humaines ; ni gouvernements, ni démocraties, ni même les modérateurs qu'ils prétendent être.

Le meurtre de Samuel Patty n’aurait pu se produire dans de telles circonstances et avec une telle rapidité sans internet.

Son nom n’aurait pu être diffusé aussi largement sans Youtube, comme l’adresse de son lieu de travail. Sans le canal numérique l’assassin n’aurait pu se mettre en contact aussi vite avec ceux qui s’étaient ligués contre lui, et la diffusion du crime à des fins d’intimidation n’aurait pu avoir lieu sans Twitter.

Comment espérer construire une démocratie dans un monde physique si le monde virtuel est incontrôlable ? Dans ce dernier les frontières n’existent pas, ce qui est autorisé ici est outrage et blasphème là-bas. Penser que les lois en vigueur dans notre pays peuvent s’imposer sur une plateforme numérique qui embrasse le monde entier est absurde et relève d’un autre combat, un genre de conquête culturelle du monde...

Aujourd'hui, former les enseignants à intervenir auprès des enfants et des jeunes à propos de la liberté d’expression induit de se pencher avant tout sur l’approche des réseaux sociaux. Les gouvernements font appel au bon sens moral, aux valeurs de la France, comme si nous vivions dans l'espace clos d'une salle de classe. La compétence de posséder son libre arbitre face à l’afflux d’informations numériques, la capacité de distinguer un contenu démocratique d'une propagande est autant, sinon plus, importante que d’avoir de bonnes intentions envers son prochain. Car cette dernière vertu est impossible sans la première.

Réguler les comportements dans les rues, si l’expression en ligne est hors de contrôle, est une farce que toute personne sérieuse ne peut avaler.

Travailler sur la liberté d’expression c’est demander à chaque adulte de dire aux jeunes générations que les plus grandes puissances vivent à crédit sur le dos des pays en voie de développement, que les guerres sont inévitables en regard des inégalités et que tous les prétextes seront bons pour les mener, y compris la foi.

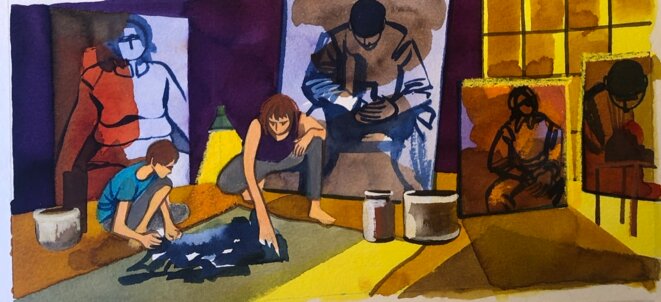

Agrandissement : Illustration 1