Agrandissement : Illustration 1

Front social (FS), Front populaire (FP) et Front national (FN). Essai de distinction et conceptions de l'hégémonie et contre-hégémonie.

Laissons de côté le FUO , le Front unique ouvrier. (brochure de JM Freyssard)

I - LES TROIS TYPES DE FRONTS : FS, FP et FN

Il y a des zones grises, des points de passage entre les trois "fronts", mais il apparait que l'on peut distinguer FS, FP, FN.

1 - Front social (FS) renvoie nettement à un mouvement social de luttes sociales (grèves et manifestations) des classes salariées modestes, travailleurs stables ou précaires contre telle ou telle réforme gouvernementale. Un FS c'est donc essentiellement un front de luttes contre.

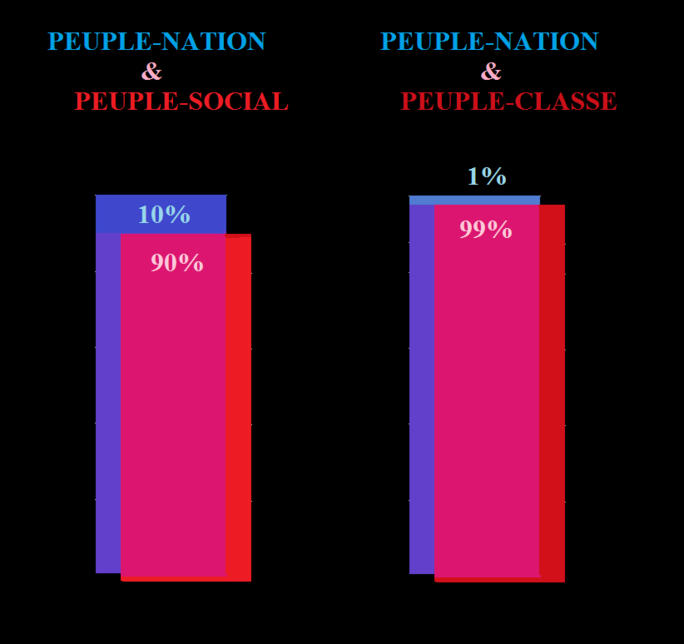

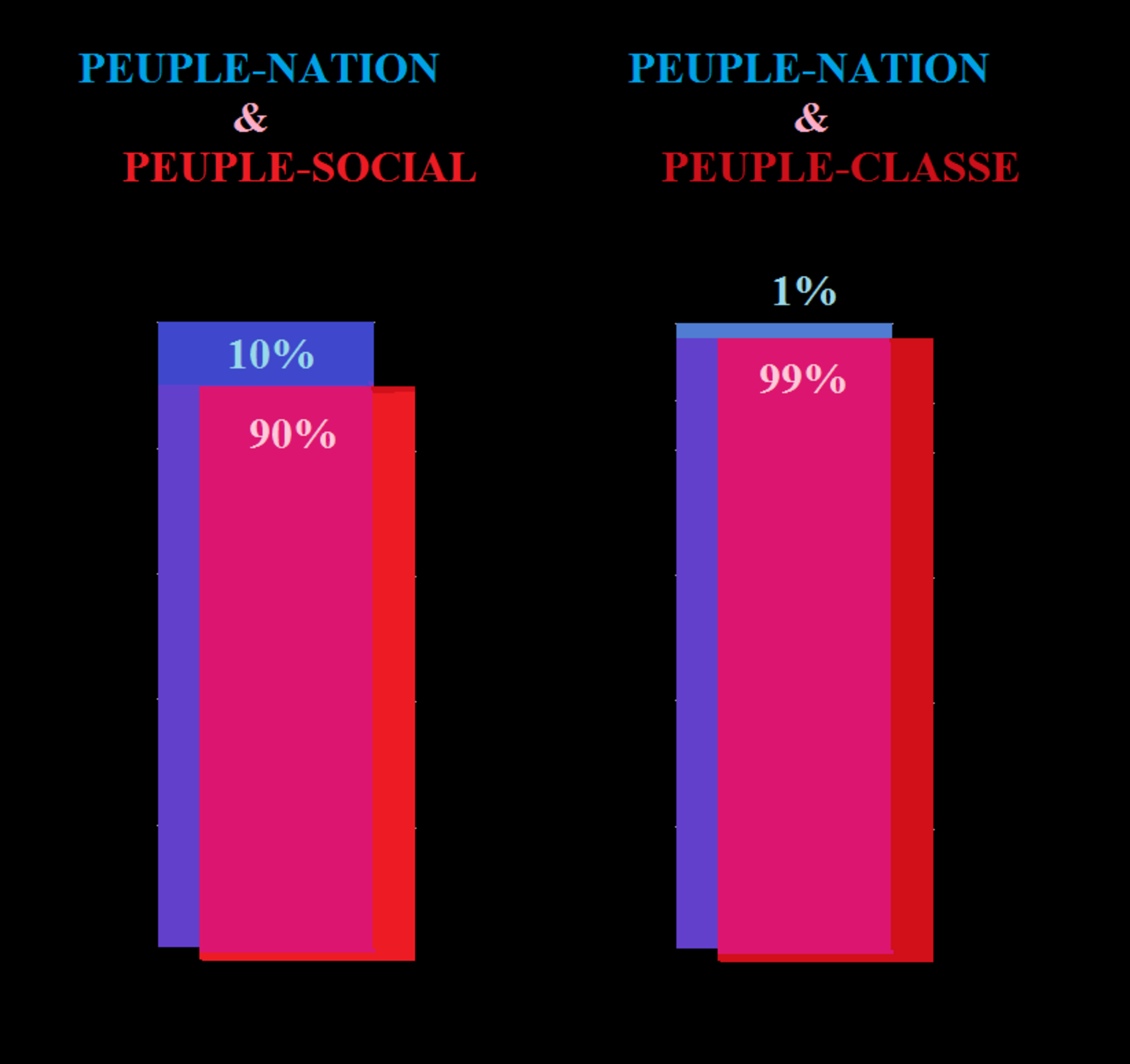

Un FS qui dure dans le temps peut aussi s'élargir - là il y a rapport avec l'hégémonie (cf plus bas) - et il peut alors soit rester "le camp des travailleurs" (LO) soit prendre la forme d'un FP avec des revendications positives, la mise en débat d'une alternative extra-systémique : le socialisme. Il passe de contre-pouvoir radical à front large populaire (peuple-classe ou 99%) pour une hégémonie d'alternative.

2 - Front populaire (FP) englobe plus largement au plan sociologique et intègre une fraction de l'encadrement dans un mouvement de contestation qui s'exprime par la rue (mobilisation sociale) mais aussi dans les urnes (mobilisations électorales). Les médiations sont plus actives dans un FP que dans un FS.

Un Front populaire peut avoir un fort aspect "populisme de gauche" mais ce n'est pas absolument nécessaire, non pas par absence de leader mais plus par simplification des enjeux politiques autour du clivage peuple-classe contre élites économiques et ou politiques (oligarchie, caste).

Agrandissement : Illustration 2

3 - Le Front national (FN) - pas le parti ici - renvoie lui à la mobilisation d'un peuple nation via les élites et toutes les médiations institutionnelles de la souveraineté nationale. Point d'auto-organisation des classes en front de lutte ici. Tout l'ensemble fonctionne à la délégation de pouvoir du peuple légal aux élus.

Il y a subdivision du FN en Front Républicain démocratico-citoyen qui peut être pro-Union européenne tout en embrassant largement au plan sociologique au point de mélanger dominants et dominés économiques et Front National culturel identitaire . Ces deux fronts peuvent se combiner ponctuellement : d'être pro-Européen n'empêche pas la xénophobie et le rejet de ce qui n'est pas "notre identité". Dans le discours, les élus et cadres de mobilisations s'adressent soit à des concitoyens égaux dans l'abstraction et ayant perdu toute épaisseur sociale (nb : le peuple démocratico-citoyen qui vote n'est pas tout le peuple résidentiel qui vit et travaille ici) ou soit des compatriotes (peuple nation - identité historico-culturelle qui 'saute" la Révolution de 17789) .

Symbolisme : Point de drapeau rouge ici, que le tricolore "Bleu, blanc, rouge" (BBR) avec la Marseillaise ou le drapeau à étoile de l'Europe ! Avec un FN, l'ennemi est très souvent extérieur à la Nation et non pas interne à elle comme contre l'oligarchie ou la caste ou la classe dirigeante ou dominante. Quand l'ennemi est interne on a soit un FP ou un FS sauf si l'ennemi interne est un "clone" de l'ennemi externe : les migrants par exemple.

Même si on ne veut pas trop rabattre les expressions (FP et FN) sur leur sens historiques on voit bien que le FP est à gauche en 36 et que le FN, s'il n'est pas d'extrême-droite Le Pen, reste de facture plutôt droitière sauf rares exceptions ou le FN se rapproche d'un FP, d'un mouvement de conquête d'en-bas et par en-bas, moins d'en-bas qu'un FS cependant, pour des conquêtes. Dans un FN les classes sociales modestes servent d'appoint aux élites dirigeantes.

Agrandissement : Illustration 3

II - FRONT et CONTRE-HEGEMONIE

Hégémonie difficile mais à conquérir.

Dans la gauche la notion d'hégémonie a été instrumentalisée à des fins diverses qui incitent à l'exploration non dogmatique. Reste qu'il ne s'agit pas pour autant de se taire. Il s'agit d'avancer en admettant de se tromper . Par ailleurs, point d'auteur fétiche, d'autres auteurs peuvent et doivent être sollicités sur cette question .En attendant voici donc ce que j'ai retenu de Daniel BENSAID sur l'hégémonie et Gramsci. Il s'agit d'extraits d'un exposé de formation à l'université d'été de la LCR conservés sous forme de thèses (ou de positions) dégagées des arguments qui les soutiennent.

Au cours des années 1970, la notion d'hégémonie servit de prétexte théorique à l'abandon sans discussion sérieuse de la dictature du prolétariat par la plupart des partis « eurocommunistes ». Comme le rappelait alors Perry Anderson, elle n'élimine pourtant pas, chez Gramsci, la nécessaire rupture révolutionnaire et la transformation de la défensive stratégique (ou guerre d'usure) en offensive stratégique (ou guerre de mouvement).

Gramsci élargit la question du front unique en lui fixant pour objectif la conquête de l'hégémonie politique et culturelle dans le processus de construction d'une nation moderne. Cette compréhension élargie de la notion d'hégémonie permet de préciser l'idée selon laquelle une situation révolutionnaire est irréductible à l'affrontement corporatif entre deux classes antagoniques.

En opposant à la dictature du prolétariat une notion d'« hégémonie » réduite à une simple expansion de la démocratie parlementaire ou à une longue marche dans les institutions, les eurcommunisstes édulcoraient la portée des Cahiers de Prison.

Elargissant le champ de la pensée stratégique, en amont et en aval de l'épreuve de force révolutionnaire, Gramsci articule la dictature du prolétariat à la problématique de l'hégémonie. Dans les sociétés « occidentales », la prise du pouvoir est inconcevable sans une conquête préalable de l'hégémonie, c'est-à-dire sans l'affirmation d'un rôle dominant/dirigeant au sein d'un nouveau bloc historique capable de défendre, non seulement les intérêts corporatifs d'une classe particulière, mais d'apporter une réponse d'ensemble à une crise globale des rapports sociaux.

La notion d'hégémonie implique donc chez Gramsci

* l'articulation d'un bloc historique autour d'une classe dirigeante, et non la simple addition indifférenciée de mécontentements catégoriels.

* la formulation d'un projet politique capable de résoudre une crise historique de la nation et de l'ensemble des rapports sociaux.

Ce sont ces deux idées qui tendent à disparaître aujourd'hui de certains usages peu rigoureux de la notion d'hégémonie.

La lutte des classes n'est pas soluble dans le kaléidoscope des appartenances identitaires ou communautaires, et l'hégémonie n'est pas soluble dans un inventaire des équivalences à la Prévert.

Les classes sont hétérogènes, déchirées par des antagonismes intérieurs, et n'arrivent à leurs fins communes que par la lutte des tendances, des groupements et des partis.

Dans le discours léniniste, l'hégémonie désignait un leadership politique au sein d'une alliance de classes. Mais le champ politique restait conçu comme une représentation ou un reflet directs et univoques d'intérêts sociaux présupposés.

L'ambiguïté du concept d'hégémonie doit être dénoué, soit dans le sens d'une radicalisation démocratique, soit dans celui d'une pratique autoritaire.

Dans son acception démocratique, il permet de lier en gerbe une multiplicité d'antagonismes. Il faut alors admettre que les tâches démocratiques ne sont pas réservées à la seule étape bourgeoise du processus révolutionnaire. Dans l'acception autoritaire du concept d'hégémonie, la nature de classe de chaque revendication est au contraire fixée a priori (bourgeoise, petite-bourgeoise, ou prolétarienne) par l'infrastructure économique. La fonction de l'hégémonie se réduit alors à une tactique « opportuniste » d'alliances fluctuant et variant au gré des circonstances. La théorie du développement inégal et combiné obligerait en revanche à « une expansion incessante des tâches hégémoniques » au détriment d'un « socialisme pur ».

La conception gramscienne de l'hégémonie jette les bases d'une pratique politique démocratique « compatible avec une pluralité de sujets historiques ».

L'introduction du concept d'hégémonie modifie la vision du rapport entre le projet socialiste et les forces sociales susceptibles de le réaliser. Elle impose de renoncer au mythe d'un grand Sujet l'émancipation. Elle modifie aussi la conception des mouvements sociaux, qui ne sont plus des mouvements « périphériques » subordonnés à la « centralité ouvrière », , mais des acteurs à part entière, dont le rôle spécifiqyue dépend strictement de leur place dans une combinatoire (ou articulation hégémonique) de forces.

Suivant une « logique de l'hégémonie », dans l'articulation entre anti-racisme, anti-sexisme, anti-capitalisme, les différents fronts sont censés s'épauler et se renforcer les uns les autres, pour construire une hégémonie.

Pris dans un sens stratégique, le concept d'hégémonie est irréductible à un inventaire ou une à une somme d'antagonismes sociaux équivalents. Chez Gramsci, il est un principe de rassemblement des forces autour dans la lutte de classe. L'articulation des contradictions autour des rapports de classe n'implique pas pour autant leur classement hiérarchique en contradictions principales et secondaires, pas plus que la subordination de mouvements sociaux autonomes (féministes, écologistes, culturels) à la centralité prolétarienne.

Le concept d'hégémonie est particulièrement utile aujourd'hui pour penser l'unité dans la pluralité de mouvement sociaux. Il devient problématique en revanche lorsqu'il s'agit de définir les espaces et les formes de pouvoir qu'il est censé aider à conquérir.