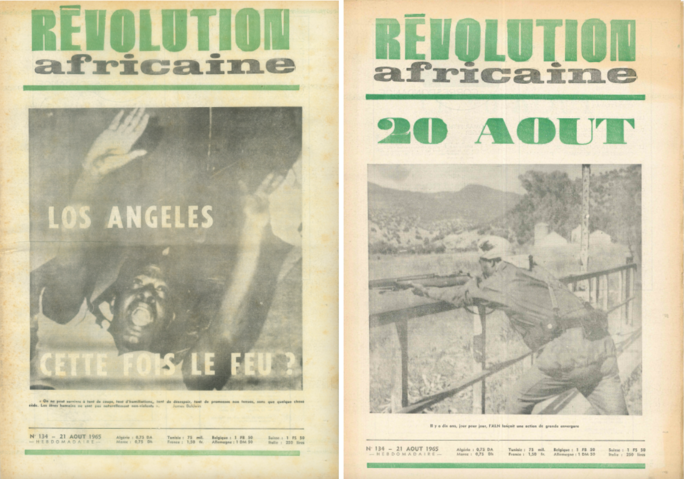

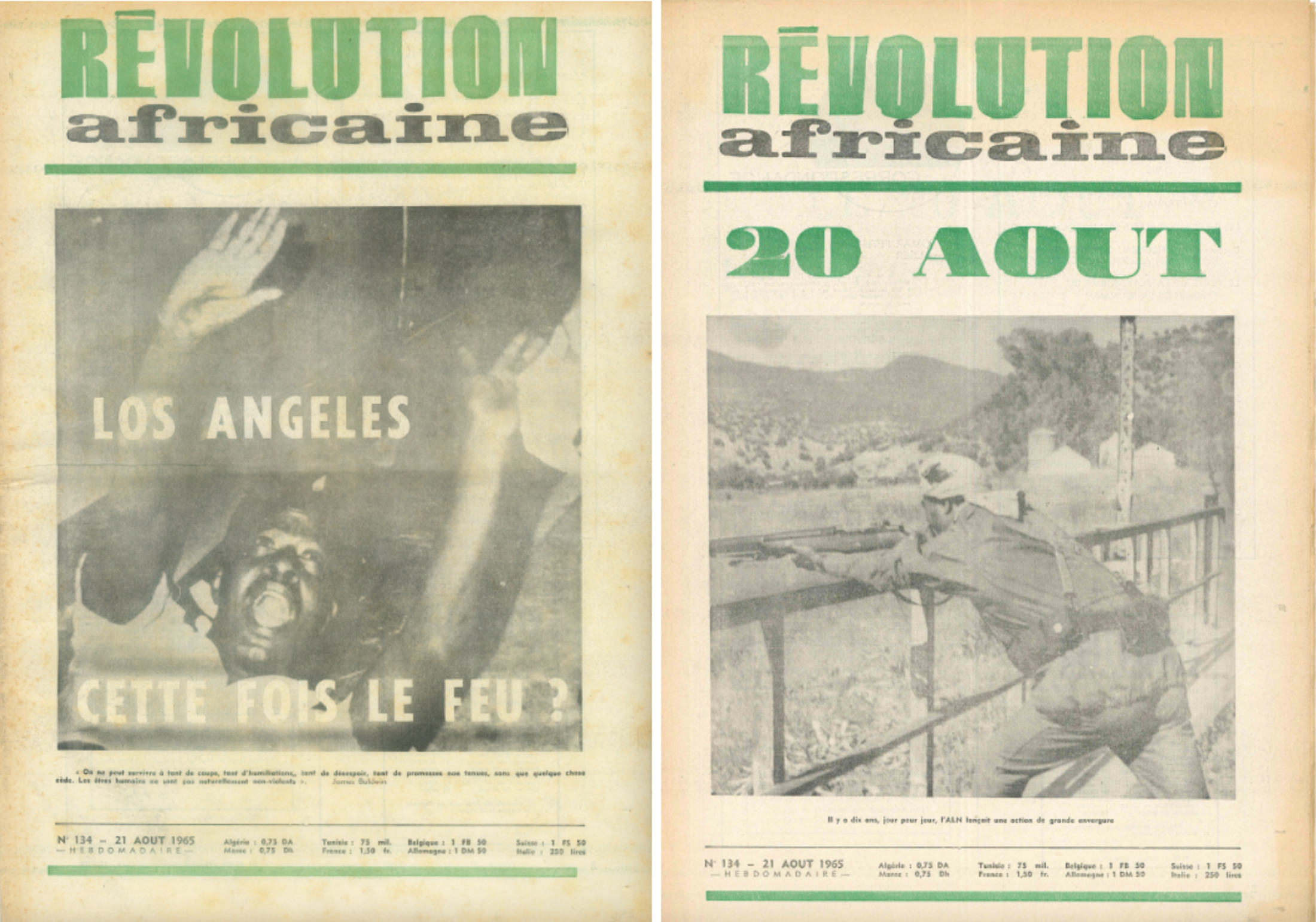

Le 19 juin 1965 le colonel Houari Boumédiène évince par les armes le président Ahmed Ben Bella qu’à la tête de l’Armée des Frontières, il avait porté au pouvoir à l’issue de la crise de l’été 1962. Deux mois plus tard le numéro 134 de Révolution africaine est saisi à l’imprimerie et, en quelques heures, recomposé sous l’œil de la Sécurité avant d’être, sans que rien n’en paraisse, distribué dans les kiosques. Discrètement destitué, son directeur d’alors, l’ancien dirigeant communiste dans les années 1930-1940 Amar Ouzegane, devra se réfugier à l’étranger. L’accès à l’un des rares exemplaires de l’hebdomadaire ayant échappé à cette saisie du 20 août 1965 permet de comprendre comment et pourquoi ce numéro avait été conçu par son directeur, puis fut escamoté par le nouveau pouvoir militaire.

Agrandissement : Illustration 2

L’édition interdite était en effet centrée sur un haletant reportage illustré relatant une équipée dans la Casbah conduite par Ouzegane en quête d’un cahier manuscrit établissant, selon lui, qu’il était l’unique auteur de la mythique « Plateforme de la Soummam » – texte adopté le 20 août 1956 lors du premier congrès du FLN tenu clandestinement en Kabylie à l’initiative des dirigeants algérois, Abane Ramdane et Larbi Ben M’Hidi, en vue de définir les objectifs de la lutte de libération, le mode d’organisation du FLN et de l’ALN, et les contours d’un futur État algérien indépendante. Un écho paru dans Le Monde du 19 août ayant annoncé cette découverte, la police expurge à la hâte le numéro de son éditorial et du reportage litigieux, et le refaçonne sous une couverture célébrant un autre 20 août, celui de l’offensive dans le Nord-Constantinois de l’été 1955 qui marqua la vraie entrée de l’ALN dans la lutte armée.

Nourrie de nombre de témoignages, l’enquête menée sur cet insolite épisode de censure* donne l’occasion de revenir sur les premières années de l’hebdomadaire créé début 1963 à l’initiative de Mohamed Khider, alors secrétaire général du FLN et chargé de l’Information, comme organe internationaliste devant faire écho aux divers mouvements de libération nationale, notamment en Afrique. Si Jacques Vergès, ancien membre du collectif des avocats du FLN, y attire des collaborateurs remarqués (Gérard Chaliand, Nils Andersson, Juliette Minces, le dessinateur Siné, le photographe Élie Kagan...), il est rapidement évincé, moins du fait de son orientation alors très pro-chinoise, que pour sa fidélité à Khider qui, en rivalité avec Ben Bella sur le rôle du parti au sein de l’État, est contraint à l’exil. À partir de mai 1963, Mohammed Harbi imprime à la publication l’orientation marxisante et d’ouverture culturelle d’une « gauche du FLN » attentive à défendre l’autogestion face aux risques de bureaucratisation étatique du régime ; il y recrute de jeunes professionnels tels la graphiste Mimi Maziz, les photographes Ali Hafied et Nordine Ziani, les journalistes Boualem Makouf, Rachid Bennatig ou Mokhtar Sakhri ; leurs reportages laisseront un portrait sans langue de bois de l’Algérie réelle d’alors. Le remplacement dès l’automne 1964 de Harbi par Ouzegane, partisan d’un « socialisme dans le cadre islamique », marque un coup d’arrêt pour cette orientation.

Le limogeage de ce dernier à l’été suivant ouvre à la reprise en main de « Révaf » sous l’influence islamo-conservatrice de Malek Bennabi et de ses proches, puis sous l’autorité de Djamil Bendimered, venu au journalisme à La République d’Oran. Suivant immédiatement la disparition d’Alger républicain, contraint, selon un projet déjà conçu sous Ben Bella, de se fondre avec Le Peuple dans El Moudjahid devenu quotidien, l’opération contribue, malgré quelques brèves expériences de desserrement éditorial des divers titres, à une fonctionnarisation croissante de la presse de parti unique, à laquelle n’échappe pas le nouvel Algérie Actualité.

Agrandissement : Illustration 3

Avec cette opération d’août 1965, le pouvoir expérimente aussi une forme du contrôle de la presse qui est à la fois radicale – la saisie de toute une édition d’un hebdo – et rendue invisible par la sortie sans délai d’un « vrai-faux » numéro, réécrit et remis en page par ses agents comme s’il émanait d’une rédaction professionnelle. En cela, cet épisode lointain préfigure le tropisme autoritaire à la George Owell qui, par-delà même la fin du monopole de la presse publique, aura tendu à confondre la parole du pouvoir et le libre métier d’informer dans un même récit unanimitaire de l’histoire comme de l’actualité. Prétendant, comme l’écrit l’auteur de 1984, « contrôler le passé aussi bien que l’avenir », la volonté s’y conjugue de réduire l’agence publique d’information à un vecteur de l’Exécutif, les journaux à une « presse de communiqué » et les journalistes eux-mêmes à devenir, sous une pression tant financière que judiciaire, leur propre censeur.

Agrandissement : Illustration 4

Par son objet, le coup de force de l’été 1965 contre Révaf signale non moins vivement la place contradictoire que le programme adopté à la Soummam occupe dans l’imaginaire politique algérien. A la différence de Harbi, rapidement arrêté pour avoir lancé dès après le 19 juin l’Organisation de Résistance populaire (ORP), Ouzegane s’était gardé de s’opposer au nouveau pouvoir. Un dirigeant aussi expérimenté pensa-t-il se signaler à l’attention politique des putschistes par sa revendication de paternité sur le texte de 1956, ou s’est-il agi d’une provocation délibérée de sa part alors qu’il se savait déjà en disgrâce ? L’initiative ne pouvait en tout cas plus mal tomber : les conjurés du 19 juin venaient, dans leur quête d’une légitimation historique, d’ériger le 20 août en une « Journée du Moudjahid », joignant dans une même commémoration l’offensive militaire de l’été 1955 et la plateforme d’août suivant. Mais bien malvenu était pour le nouveau pouvoir tout ce qui aurait pu évoquer les vives objections qui avaient dressé les membres de la délégation du FLN au Caire contre les décisions de la Soummam prises en leur absence, et réveiller le souvenir d’Abane, exécuté par ses pairs fin 1957 (le mythe officiel restant alors qu’il était « mort au champ d’honneur ») ; ni rappeler, au lendemain d’un coup de force armé, que la plateforme avait posé en principe la primauté du politique sur le militaire ; ni, alors que Boumédiène confiait à un héritier des Oulémas, Ahmed Taleb Ibrahimi, une politique d’arabisation à marche forcée de l’Éducation, laisser dire que le texte de 1956 aurait été écrit par un dirigeant ayant, même anciennement, adhéré à une doctrine « athée ».

Une situation non moins paradoxale perdure aujourd’hui, avec cette étrangeté qu’encore controversé par certains dans ses principes mêmes, jugés insuffisamment arabo-musulmans, le programme de 1956 peut, plus souvent, être revendiqué aussi bien par un régime toujours en mal de légitimité, que par ceux qui y cherchent la base d’une refondation démocratique : les premiers s’y référent comme à un texte fondateur même si la promesse, restée bien vague, d’« une République démocratique et sociale » n’a guère été tenue tandis que l’état major conservait durablement sa maîtrise de la dévolution du pouvoir ; les seconds préfèrent ignorer celles des dispositions du texte qui, de fait, y pavaient la voie vers un État de parti unique. Tout vrai débat historico-politique à ce sujet se trouve cependant enserré dans la tenaille de tribunaux qui, érigés en gardiens d’une histoire dûment officialisée, ont aussi lourdement condamné que l’on conteste la figure d’Abane ou la teneur de la plateforme de 1956 (affaire Rabah Drif, avril 2020), et que soit avancé le mot d’ordre de dawla madaniya machi askariya (État civil et non pas militaire) qui s’en réclame implicitement.

Cette enquête sur la reprise en main par étapes de Révolution africaine est l’occasion pour Mohammed Harbi d’évoquer, dans sa postface, la violence de la « course au partage du butin » qui déchirait les dirigeants algériens depuis les accords d’Évian, malgré le faux unanimisme de la résolution du congrès de Tripoli. Il ne se dissimule pas davantage ce que restaient la faible assise sociale de la « gauche du FLN » et ses illusions dans les vertus du parti unique et de la « concentration révolutionnaire » : la « Charte d’Alger » adoptée en avril 1964 et qu’il avait inspirée n’a fait obstacle ni à sa mise à l’écart de Révolution africaine cinq mois plus tard, ni à la répression de toute résistance au coup d’État à l’été suivant. Comme Harbi le souligne encore, le retour circonstancié sur l’offensive discrète dont l’hebdomadaire a été la cible à l’été 1965 est riche d’enseignements « pour quiconque aspire à l’épanouissement d’une société ouverte à la pluralité des cultures, des idées et des croyances ».

*Christian Phéline, Pierre, Feuille, Ciseaux ! Alger, 20 août 1965, la discrète mise au pas de Révolution africaine, postface de Mohammed Harbi, Vulaines-sur-Seine, Le Croquant / Alger, Chihab Éditions, 194 p, 2023.