Le monde n’a jamais été aussi riche ni aussi inégalitaire. N’en déplaise aux fondamentalistes du marché, le fossé ne cesse de se creuser entre une infime minorité, de plus en plus riche, et l’immense majorité, de plus en plus pauvre. Comme dans les contes pour enfants, une main dite « invisible » opère pour une petite caste, étranglant tous les autres. Dans un essai incisif paru chez Armand Colin, Les Riches font-ils le bonheur de tous?, Zygmunt Bauman condamne ce danger qui mine à petit feu la démocratie.

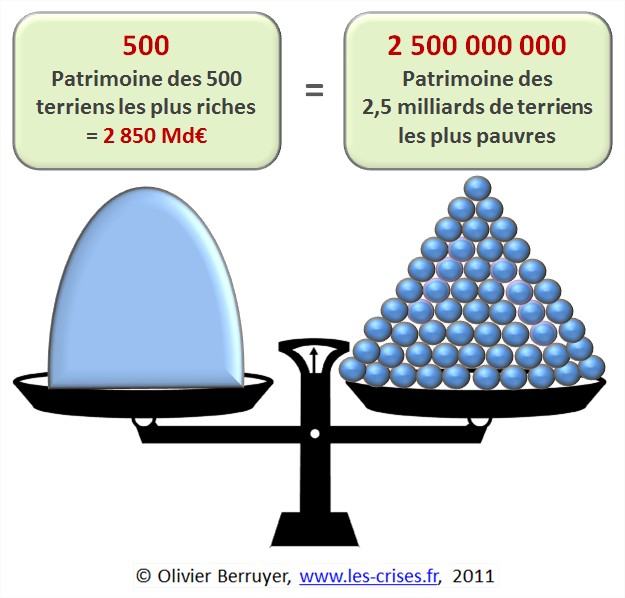

Le constat dressé par Zygmunt Bauman est accablant – d’autant qu’il est connu de tous les décideurs des « démocraties ». Quelques chiffres.

Dans le monde, les 10 hommes les plus riches du monde accumulent 2 700 milliards de dollars, soit à peu près la taille de l’économie française, la cinquième du monde ; les 20 individus les plus riches du monde ont des ressources égales à celle du milliard de personnes les plus pauvres ; la richesse cumulée des 1 000 personnes les plus riches fait près du double de celle des 2,5 milliards de personnes les plus pauvres ; le 1 pour cent le plus riche possède 2 000 fois plus que les 50 pour cent des personnes les plus pauvres de la planète ; les 20 pour cent les plus riches consomment 90 pour cent des biens produits, et les 20 pour cent les plus pauvres 1 pour cent.

Sur quels fondements s’appuie l’acceptation passive de cette iniquité ? Sur l’idée, ou plutôt la croyance, infantile mais jour à jour entretenue, que l’argent des riches ferait le bonheur des pauvres. Or tout montre que cette idée est non seulement fausse mais aussi mensongère. « Contrairement aux déclarations politiques destinées à alimenter la croyance populaire – et qui ne sont plus ni méditées, ni questionnées ni même vérifiées –, la richesse amassée au sommet de la société n’a absolument pas ruisselé sur les niveaux inférieurs et ne nous a rendus ni plus riches, ni plus heureux, ni plus sûrs et plus confiants dans notre avenir et l’avenir de nos enfants. »

Cette hausse des richesses de l’ultra-oligarchie mondiale a-t-elle rendu le monde meilleur ? Les 30 années d’accroissement des inégalités que nous venons de vivre ont-elles accru la prospérité et la sécurité de nos populations ? Non, répond Bauman. « Le fossé des richesses s’est creusé, mais sans les progrès économiques promis. Depuis 1980, les taux de croissance et de productivité au Royaume-Uni ont diminué d’un tiers et le taux de chômage est 5 fois plus élevé que pendant la période de l’après-guerre, pourtant plus égalitaire. Les trois récessions survenues depuis 1980 ont été plus prononcées et plus longues que celles des années 1950 et 1960, et elles ont culminé dans la crise des quatre dernières années. Le principal résultat des expériences faites à partir de 1980, c’est que l’économie est plus polarisée et plus encline à la crise. »

Pour Bauman, la fameuse « croissance » économique ne promet, pour un nombre croissant et pourtant déjà considérable de personnes, qu’une aggravation des inégalités, une existence de plus en plus précaire, et toujours plus d’affronts et d’humiliations : la lutte pour la survie est et sera toujours plus dure. L’enrichissement des riches ne « ruisselle » même pas sur les personnes qui se trouvent près d’eux dans la hiérarchie de la richesse et du revenu, sans parler de celles qui s’en éloignent. La fameuse « échelle » de la mobilité sociale ascendante, de plus en plus illusoire, ressemble de plus en plus à un ensemble de grilles étanches et de barrières infranchissables. « La « croissance économique » signale l’opulence croissante de quelques-uns, mais une chute rapide en matière d’estime de soi et de position sociale pour la masse toujours plus grande des autres, écrit Bauman. Loin de réussir l’examen permettant d’accéder au rang de panacée universelle aux problèmes sociaux les plus omniprésents, les plus visibles et les plus déchirants, la croissance économique comme nous avons appris à la connaître à partir d’une expérience collective de plus en plus critique semble être la cause principale de la persistance et de l’aggravation de ces problèmes. »

Que faut-il faire ? D’abord, réexaminer les préjugés implicites propagés par les puissants et leurs médias. Lesquels ? Zygmunt Bauman en dénombre quatre. 1. La croissance économique est la seule manière de répondre aux défis et la seule possibilité de résoudre les problèmes que ne peut que produire la cohabitation humaine. 2. L’augmentation perpétuelle de la consommation ou, plus précisément, la rotation accélérée des nouveaux objets de consommation, est le principal et le plus efficace moyen de satisfaire la recherche humaine du bonheur. 3. L’inégalité des humains est naturelle, et adapter les chances dont disposent les humains dans leur vie à son caractère inévitable profite à tous ; en revanche, contrarier ce précepte ne peut que nuire à tous. 4. La rivalité (qui a deux aspects : l’élévation du méritant et l’exclusion-dégradation du non-méritant) est la condition nécessaire et suffisante de la justice sociale et de la reproduction de l’ordre social.

Et, peut-être, écouter John Maynard Keynes, qui écrivait au siècle dernier : « L’avarice est un vice, l’exaction de l’usure est un crime, l’amour de l’argent est détestable […] Nous devons mettre les fins au-dessus des moyens et préférer le bon à l’utile. » Et aussi : « Le jour est proche où les problèmes économiques passeront à l’arrière-plan, c’est-à-dire à leur véritable place, et où la sphère de l’esprit et du cœur sera occupée ou réoccupée par nos problèmes réels : ceux de la vie et des relations humaines, de la création, du comportement et de la religion. »

Un vœu pieu de plus ?...

Zygmunt Bauman, Les Riches font-ils le bonheur de tous ?, Armand Colin, 2014, traduction Ch. Jaquet.

Biographie

Né en 1925 à Poznan, Pologne, Zygmunt Bauman fait des études de sociologie à l'Académie des sciences sociales et de philosophie à l’Université de Varsovie, où il devient professeur en 1954. Proche du Parti ouvrier unifié polonais (POUP), puis devenu critique à l'égard du régime et victime de la campagne antisémite qui sévit alors, Bauman perd sa chaire à l'Université de Varsovie en 1968 et sa nationalité polonaise ; il s'exile d’abord à Tel-Aviv avant d'accepter la chaire de sociologie de l'Université de Leeds en 1972. Il est très influent auprès du mouvement altermondialiste depuis les années 1990. Le concept-clé de ses travaux est celui de « modernité liquide ».

Ouvrages de Zygmunt Bauman publiés en français

Le Coût humain de la mondialisation, Fayard, 1999, rééd. Hachette Pluriel, 2011.

Modernité et holocauste, La Fabrique, 2002, rééd. Complexe, 2009, trad. P. Guivarch.

La Vie en miettes. Expérience postmoderne et moralité, Hachette, 2003, trad. Ch. Rosson.

L'Amour liquide. De la fragilité des liens entre les hommes, Le Rouergue/Chambon, 2004, rééd. Hachette Pluriel, 2010, trad. Ch. Rosson.

La Société assiégée, Le Rouergue/Chambon, 2005, trad. Ch. Rosson.

La Vie liquide, Le Rouergue/Chambon, 2006, rééd. Hachette Pluriel, 2013, trad. Ch. Rosson.

Vies perdues. La modernité et ses exclus, Payot, 2006, trad. M. Bégot.

La Décadence des intellectuels. Des législateurs aux interprètes, Actes Sud/Chambon, 2007, trad. M. Tricoteaux.

Le Présent liquide, Seuil, 2007, trad. L. Bury.

S'acheter une vie, Jacqueline Chambon, 2008, trad. Ch. Rosson.

L'éthique a-t-elle une chance dans un monde de consommateurs ?, Climats, 2009, trad. Ch. Rosson.

Identité, L’Herne, 2010.

Ouvrages et études utilisés et cités par Zygmunt Bauman dans Les Riches font-ils le bonheur de tous ? :

François Bourguignon, La Mondialisation de l’inégalité, Seuil, 2012.

Daniel Dorling, Injustice : Why Social Inequality Persists, Policy Press, 2011.

Glen Firebaugh, The New Geography of Global Income Inequality, Harvard University Press, 2003.

François Flahault, Où est passé le bien commun ?, Mille et Une Nuits, 2011.

John Maynard Keynes, « Economic Possibilities for our grandchildren » (1930), in Essays in Persuasion, Norton, 1963.

Stewart Lansey, The Cost of Inequality, Gibson Square Books, 2012.

Barrington Moore, Jr., Injustice : The Social Bases of Obedience and Revolt, Random House, 1978.

Robert et Edward Skidelsky, How Much Is Enough ? Money and the Good Life, Allen Lane, 2012.

Joseph E. Stiglitz, Le Prix de l’inégalité, trad. F. et P. Chemla, Les liens qui libèrent, 2012.

Richard Wilkinson et Kate Pickett, Pourquoi l’égalité est meilleure pour tous, trad. A. Verkaeren, Les Petits Matins, 2013.

James B. Davies, Susanna Sandstrom, Anthony Shorrocks et Edward N. Wolff, « The world distribution of household wealth », Discussion Paper 2008/03, World Institute for Development Economics Research, United Nations University, février 2008.

« Executive compensation : how much is too much ? », 11 avril 2008, http://www.investpedia.com/articlesLfundamental-analysis/08/executive-compensation.asp#ixzz2Gq2vs9ud (dernier accès janvier 2013).

« Explorations in social inequality », sur http://www.trinity.edu/mkearl/strat.html (dernier accès janvier 2013).

Claudio Gallo, « Exit democracy, enter tele-oligarchy », interview avec Danilo Zolo, Asia Times Online, www.atimes.com/atimes/Global_Economy/NI26Djoi.html (dernière accès janvier 2013).

Julia Kollewe, « Meet the world’s 10 richest billionaires », Guardian, 9 novembre 2012.

Stewart Lansey, « Inequality : the real cause of our economic woes », 2 août 2012, http://www.socialenterpriselive.com/section/comment/policy/20120802/inequality-the-real-cause-our-economic-woes (dernier accès janvier 2013).

LMD, 1er novembre 2012, http://lmd/lk/2012/11/01/economic-conundrums/ (dernier accès janvier 2013).

Jeremy Warner, « Scourge of inequality is getting worse and worse », Daily Telegraph, blog, 3 mai 20111, http://blogs.telegraph.co.uk/finance/ .

Stephen Wright, « Outrage over ‘‘absurd’’ golden handshake for ousted boss Sir Ian Blair », MailOnline, 21 décembre 2012, http://www.dailymail.co.uk/news/article-1084452/Outrage-absurd-golden-handshake-ousted-Yard-boss-Sir-Ian-Blair.html#ixzz2Innx7xwd (dernier accès janvier 2013).