La planification stratégique de la santé mentale

L’année même où fut créé l’Institut Tavistock des relations humaines (Tavistock Institute of Human Relations), c’était en 1947, sous l’impulsion de Rees, ce dernier le quitte afin de préparer le Congrès international pour la santé mentale26. A l’issue du congrès est créée la Fédération pour la santé mentale, dont il sera investi président. Durant ces années et au-delà, il bâtira un réseau entre l’Europe et les Etats-Unis. Ses « recrues » essaimeront dans d’autres instituts, parmi lequel le National Training Laboratory (NTL) et l’Institut Esalen, qui joueront un rôle crucial dans la mise en place des réformes éducatives, durant une période que l’on qualifiera de « New Age ». Le réseau s’étendra également à de nombreuses cliniques, hôpitaux, etc. et tout spécialement aux universités27.

Cet essaimage est le résultat d’un mûrissement des cinq années ayant suivi l’intervention fondatrice de Rees et de ses associés auprès d’un public restreint de psychologues sociaux. Le contenu de cette intervention a été publié en octobre 1940, dans un article intitulé « Une planification stratégique pour la santé mentale » (document 2 de l'épisode 5).

Rees y appelle à la création d’une « cinquième colonne » – le fameux «comité invisible » selon ses propres termes, une armée de psychiatres et d’ingénieurs sociaux à même d’étendre le changement de paradigme sociétal initié lors de la Première Guerre mondiale.

Selon Claude-Olivier Doron28 dont nous partageons ici le diagnostic29, les années 1940-1960 vont être, de fait, marquées « par tout un mouvement de requalifications et de créations d’institutions nationales ou internationales autour de la référence à la "santé mentale" ». Les traumatismes provoqués par la guerre et ses transformations sociales brutales sont invoqués par plusieurs États pour prendre en charge directement – surtout sous l’angle de la prévention – les souffrances psychiques des soldats et de la population en général. Avant-guerre, les soins aux personnes affectées de troubles mentaux étaient plutôt le fait d’associations d’aide et de bienfaisance. Prenant l’exemple pionnier de la Grande-Bretagne, Doron constate que, dès les années 50, on y fait de la « prévention de la santé mentale, de la prévention des troubles mentaux et des handicaps mentaux, tant chez les adultes que chez les enfants30 » une priorité nationale. Des normes d’action sont instituées, suscitant d’ailleurs moins d’adhésion de la part des acteurs de terrain que les associations plutôt militantes l’ayant précédé. Cette démarche s’inspire des propositions de Rees dans son ouvrage publié en 1945 et intitulé The shaping of psychiatry by war (Comment la guerre a façonné la psychiatrie)31.

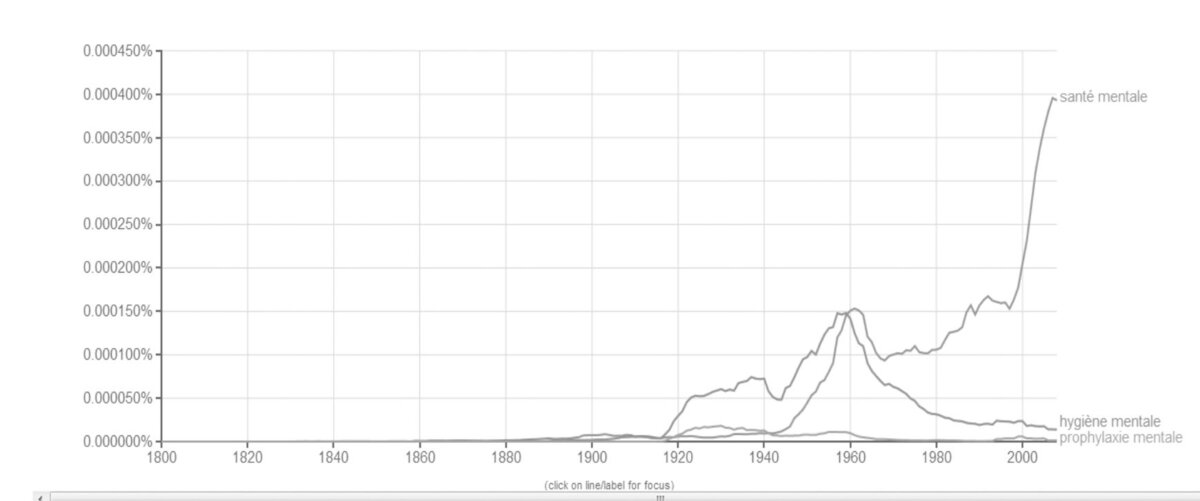

C’est en 1949 qu’est créée, au sein de l’OMS, une « unité de santé mentale ». Elle est dirigée par Ronald Hargreaves, très proche partenaire de Rees au Tavistock, comme on l’a vu, qui va rédiger quantité de rapports sur le sujet. Au niveau international, « le mouvement est très net : il passe par de nombreuses publications sur la santé mentale, et l’activisme de l’Unesco et de l’OMS dans le domaine aboutit à décréter 1960 comme "Année mondiale de la santé mentale" ». C’est à cette période que la notion pénètre les milieux de la recherche et de la santé en France, mais d’une façon plus discrète que dans les pays anglo-saxons (figure 1). Elle ne deviendra une pratique effective qu’à partir des années 1990.

Agrandissement : Illustration 1

S'adapter, éviter les conflits

Revenant sur l’histoire du concept, Olivier Doron estime que ce dernier introduit une normalité arbitraire, une norme d’action imposée de l’extérieur :

« Il ne faut pas être naïf (…) », précise-t-il, « tout ceci est éminemment politique. L’une des fonctions essentielles de la santé mentale est de convertir de potentiels conflits sociaux, que ce soit au niveau de l’industrie ou dans les pays en voie de développement, en conflits "intrapsychiques" individuels, ou interrelationnels entre individus, qu’il faut "résoudre de manière harmonieuse"32. »

D’abord, dans le domaine du travail. Rendre le citoyen adaptable ne suppose-t-il pas en premier lieu d’assouplir l’échine du salarié ? Sous l’impulsion du Tavistock Institute, les psychiatres vont être invités à intervenir dans les milieux professionnels afin de « manager » les conflits au travail et ainsi développer des « relations humaines » à même (s’il en est) d’améliorer la productivité. C’est ce qu’on appellera la « psychiatrie industrielle ». A cette aune, le conflit social va devenir, ni plus ni moins, la conséquence de comportements déviants, notamment de la part de ceux qui s’opposent au changement : « L’antagonisme à l’égard du patronat [qui] domine toujours les esprits » est comparé aux « aberrations d’un névrosé [qui] ne peuvent se dissiper au cours d’une seule séance de traitement psychiatrique33 ». Ce qu’affirmait plus élégamment le directeur de l’entreprise Manpower en France34, pour qui ce n’est pas tant le changement qui pose problème, c’est la façon dont l’individu s’y adapte35.

A la même époque, les réflexions sur le rôle de la psychiatrie dans la santé mentale convergent avec celles des Conférences Macy, où l’on retrouve comme intervenants les principaux acteurs du changement de paradigme : Wiener, Shannon, Von Neumann, Gregory Bateson, Margaret Mead, Paul Lazarsfeld, Kurt Lewin, etc. Selon Willard Rappleye, président de la Josiah Macy Junior Foundation, pour comprendre les conflits sociaux il faut d’abord s’intéresser à ce qui se passe dans l’esprit des individus, et c’est précisément le travail des psychiatres, psychologues et autres anthropologues. En 1955, il explique ainsi les recherches entreprises par la fondation : « Les conflits sociaux sont en réalité les symptômes de causes sous-jacentes : la psychiatrie nous enseigne la nature de ces causes. Par conséquent, les insights et les méthodes de la psychiatrie, de la psychologie et de l’anthropologie culturelle élucident les perturbations émotionnelles du monde. » D’après Lawrence K Franck36, sociologue et co-fondateur des Conférences Macy : « Celui qui s’oppose au changement (…), n’ayant pas de solides valeurs (…), n’éprouvant aucun sentiment d’allégeance, ne réglant sa conduite sur aucun principe directeur, (…) adopte naturellement un comportement incohérent, désordonné, névrotique et antisocial37. »

En bref, le concept de « santé mentale » inventé par Rees vient donner un solide appui au processus consistant à transférer le poids des éventuels malheurs dérivant de mauvaises décisions des responsables socio-économiques, vers les citoyens eux-mêmes en tant qu’individus, en leur reprochant à mots couverts de ne pas avoir su s’adapter, explique Doron. Ainsi, selon la définition de 1950 par l’OMS, la santé mentale suppose « chez l’individu, l’aptitude à nouer des relations harmonieuses avec autrui (…). Elle implique également la résolution harmonieuse et équilibrée des conflits en puissance parmi ses propres tendances instinctives38 ». Tout événement extérieur est analysé à la mesure de ses conséquences potentiellement négatives sur la personne : il faut se contenter de le rendre plus supportable pour chacun. Le milieu n’intervient alors que dans la mesure où « il prend sens pour quelqu’un en particulier », où « il s’inscrit dans une histoire personnelle39 ». Le concept de santé mentale met en avant la prévention : comment favoriser l’adaptation en résolvant les conflits internes inévitables que le milieu sociétal peut générer. Autrement dit, en augmentant la « résilience », notion devenue très à la mode.

Agrandissement : Illustration 2

Les ingénieurs sociaux de la santé mentale vont aller plus loin, en se préoccupant de la santé mentale non seulement de l’individu, mais aussi du milieu au sein duquel il évolue : ses relations interpersonnelles, ses liens affectifs, etc. L’accent est mis sur l’empathie, la bienveillance, le soin. Une manière, pense Doron, d’humaniser « l’individualisme néo-libéral ».

Le groupe est envisagé sous le seul angle des psychologies individuelles qui le composent, chacune ayant un rapport relationnel et affectif qui lui est propre : « Ce que le spécialiste de la santé mentale attend des sciences sociales, c’est qu’elles l’aident à comprendre (…) comment une personne de la classe laborieuse est atteinte d’une maladie mentale alors qu’une autre, dont la personnalité "générique" est la même, ne l’est pas. En d’autres termes, il a besoin de comprendre la psychologie sociale de l’individu et non celle du groupe40 », précise la psychologue sociale Marie Jahoda41.

Dans tout cela, il n’est donc pas question d’agir sur le milieu extérieur. Les questions relatives à l’organisation économique et sociale, la répartition des revenus et du capital, avec les situations qui en découlent, sont ramenées aux réactions de ceux qui les vivent, comme « le sentiment d’insécurité, l’instabilité psychique, les tensions nerveuses ».

A suivre...

[26] ONG basée à Londres, avec statut consultatif auprès de l’ONU.

[27] Citons, entre autres, la Wharton School of Finance and Business Administration, l’Institut de recherche sociale à l’université de Pennsylvanie, l’Institut de recherche de Stanford baptisé Centre des sciences avancées du comportement.

[28] Claude-Olivier Doron est maître de conférences en histoire et philosophie des sciences à l’université Paris-Diderot, membre du laboratoire SPHere (sciences, philosophie, histoire) et du Centre Canguilhem. Ses travaux portent notamment sur l’histoire et l’actualité du concept de « race » et du racisme, sur l’histoire de la psychiatrie au XIXe siècle et l’actualité des rapports entre psychiatrie et justice.

[29] Doron C. (2015), « L’émergence du concept de "santé mentale" dans les années 1940-1960 : genèse d’une psycho-politique », Pratiques en santé mentale, 2015/1 (61e année), pp. 3-16, p.6

https://doi.org/10.3917/psm.151.0003

[30] Ibid. p. 8.

[31] Rees, J. (1945), The shaping of psychiatry by war, Norton and Company.

[32] Ibid.

[33] Tregold, R.F, « Les relations humaines dans l’industrie », in Revue internationale des sciences sociales, XI, 1, p. 37-47, p. 43.

[34] Lors d’un congrès de la fondation FondaMental (fondation de recherche dédiée à la lutte contre les maladies mentales).

[35] Philippe Borel, Un monde sans fous, documentaire, 2010, 52 minutes.

[36] Sociologue, créateur des Conférences Macy avec Frank Fremont Smith, Lawrence Kelso Frank fut directeur du Laura Spelman Rockefeller Memorial (1923-1929). Il a dirigé le programme sur le développement de l’enfant à la Fondation Rockefeller (1929-1933), devenant membre de son Bureau général de l’éducation en 1933. De 1936 à 1942, il fut vice-président de la Josiah Macy Foundation.

[37] Cité in Lin, T-Y, « Les effets de l’urbanisation sur la santé mentale », dans la Revue internationale des sciences sociales - Aspects sociaux de la santé mentale, vol. XI, 1, 1959, UNESCO, p. 36.

[38] OMS, Comité d’experts de la santé mentale, « Rapport sur la deuxième session », Genève, 1951, p. 4.

[39] Cloutier, F., La santé mentale, PUF, Paris, 1966, p. 30.

[40] Jahoda, M., « Le milieu et la santé mentale », dans la Revue internationale des sciences sociales, op. cit. p. 15-25.

[41] Psychologue autrichienne, déchue de sa nationalité en 1937, professeur des universités et sociologue, Marie Jahoda, dont le premier époux fut Paul Lazarsfeld, a été nommée Commandeur de l’ordre de l’empire britannique.