L’ampleur de la crise économique et stratégique que nous vivons actuellement fait croître une inquiétude sourde dans notre pays, notamment chez les plus jeunes. La colère qui a fait irruption lors du mouvement des Gilets jaunes est toujours là bien-sûr, mais plus souterraine. Rien n’a été résolu. Les confinements, la perte du pouvoir d’achat, l’entrée dans « l’économie de guerre » annoncée par Emmanuel Macron, ont créé une situation plus anxiogène encore. Dans ce contexte, les principautés financières aux abois sont prêtes à tout - spéculation endémique, purge inflationniste, guerre - pour maintenir un système économique perclus de dettes irrécouvrables. Elles comptent notamment sur leurs relais politiques afin de faire accepter l’inacceptable.

La stratégie pour égarer les millions de mécontents et éviter que ne se popularisent les solutions pour sortir de la crise se décline dans un nouveau concept : la « santé mentale ». A brève échéance, il s’agit bien de désarmer la colère. En se recentrant sur son « moi intérieur », comme le propose la « psychologie positive », il serait possible de soulager sa frustration. A plus long terme, il est question de « produire » des nouvelles générations qui ne soient plus capables d’articuler une pensée différente de ce qu’on attend d’elles, ni même une pensée tout court.

I- Qu’est-ce que la santé mentale ?

Être en bonne santé mentale, c’est tendre individuellement vers un « bien-être », indépendamment de ce qu’il se passe autour de nous dans la société (voir encadré : Anodine mais pernicieuse, une définition à lire attentivement). Si nous sommes rattrapés par la réalité socio-économique (travail usant, licenciement, chômage, difficultés de logement, mal-être des enfants etc.) avec les traumatismes qui peuvent en découler, c’est aussi faire montre de « résilience ». Mais attention. En consentant à ce qui nous arrive et qui aurait pu être évité, nous privons l’espace public d’un questionnement légitime, voire d’une confrontation pacifique des idées. Le consensus mou qui occulte les désaccords accroit d’autant la violence sous-jacente, on la voit exploser sur les réseaux sociaux. Et effectivement, comme le penseur indien Jiddu Krishnamurti1 nous le fait remarquer, ce n’est pas un signe de bonne santé mentale que de s’adapter à une société malade ! Comment en est-on venu à vider à ce point les mots de leur sens ? Le mathématicien, philosophe et politique britannique Bertrand Russel a bien analysé cette inversion du sens et des valeurs, tout en déclarant la déplorer. Il décrit ce qui est attendu des « gens ordinaires » à travers le catalogue des qualités pour être bien adapté à la société. Ce que l’inventeur de la notion de santé mentale, le psychiatre John Rawling Rees, appellera 10 ans plus tard une « bonne santé mentale » :

« Des hommes et femmes ordinaires, on attend qu’ils soient dociles, industrieux, ponctuels, irréfléchis et paraissent contents. De ces qualités, la dernière sera probablement considérée comme la plus importante. Pour procurer ce sentiment, toutes les recherches dans les domaines de la psychanalyse, de la psychologie comportementale et de la biochimie seront mobilisées. Tous les garçons et filles apprendront dès leur plus jeune âge ce que signifie être "coopératif", c’est-à-dire faire exactement comme tout le monde. Tout esprit d’initiative sera découragé chez ces enfants et l’insubordination sans punition sera scientifiquement bannie lors de leur formatage.

« On encouragera les membres de la classe dirigeante à l'aventure et à la prise d'initiatives. Il leur sera reconnue la responsabilité d'améliorer les techniques scientifiques et de maintenir les travailleurs manuels dans un contentement béat par le moyen d'un flot ininterrompu de nouvelles distractions2. »

La satisfaction moutonnière évoquée par Russel et théorisée par Rees s’est imposée en référence mondiale dans les années 1940-1960. Mais, dès les années 70, la crise et son alter-ego, la « gestion de crise », apportent leurs lots d’attentes déçues, marquant la fin des Trente Glorieuses. Si le contentement est moins facile à promouvoir dans ce nouveau contexte, du moins favorisera-t-on l’acceptation résignée.

Sur le plan économique, le déclin est envisagé comme un état de fait. On ne peut (ou ne veut ?) pas en sortir, on veut le gérer, d’où la gestion de crise (Crisis Management en anglais). Le travail en santé mentale va ainsi consister à faire supporter aux populations l’insécurité économique et le désenchantement d’une société sans avenir. « Une personne en bonne santé mentale est donc quelqu’un qui se sent suffisamment en confiance pour s’adapter à une situation à laquelle elle ne peut rien changer » affirme-t-on à l’OMS dans un raccourci saisissant3. C’est peut-être aussi pour aider les jeunes qui ne « se sentent pas suffisamment en confiance » qu’il a été demandé à l’école d’être le « principal agent de repérage des troubles psychiques, de prescription de soins, de contrôle des suivis, le tout selon les standards de la santé mentale internationale . » Ces « standards de la santé mentale internationale4 » accompagnent, selon les mots du comité d’expert ad-hoc à l’OMS, un « plan d’infiltration de la société par l’introduction de notions de santé mentale dans les activités les plus diverses5 », éducation en tête. La réalisation de ce plan est désormais très avancée, marquée par la psychologisation de tous les domaines de l’activité humaine et la tendance au repli sur soi.

Avertissement :

Nombreux sont ceux (parmi lesquels des praticiens en santé) qui prennent l’expression « santé mentale » au pied de la lettre, d’une façon positive comme le sens des mots y invite. Sans avoir eu connaissance des intentions fondatrices, ils considèrent, à bon droit, qu’il faut accorder une place à la santé mentale au même titre qu’à la santé physique, les deux étant d’ailleurs liées. Ce qui explique que tout n’est pas à rejeter quand on aborde ce sujet. Comme toujours, la question à se poser est : quelle est l’intention de celui ou celle qui utilise ce concept ? Cet article met l’accent sur l’intention originelle de ceux qui ont créé l’expression « santé mentale » (et ont bâti tout un réseau d’institutions pour en disséminer le concept), qui est de miner notre capacité à « changer le monde ». En avoir conscience, c’est déjà gagner la première manche de la bataille qui s’engage.

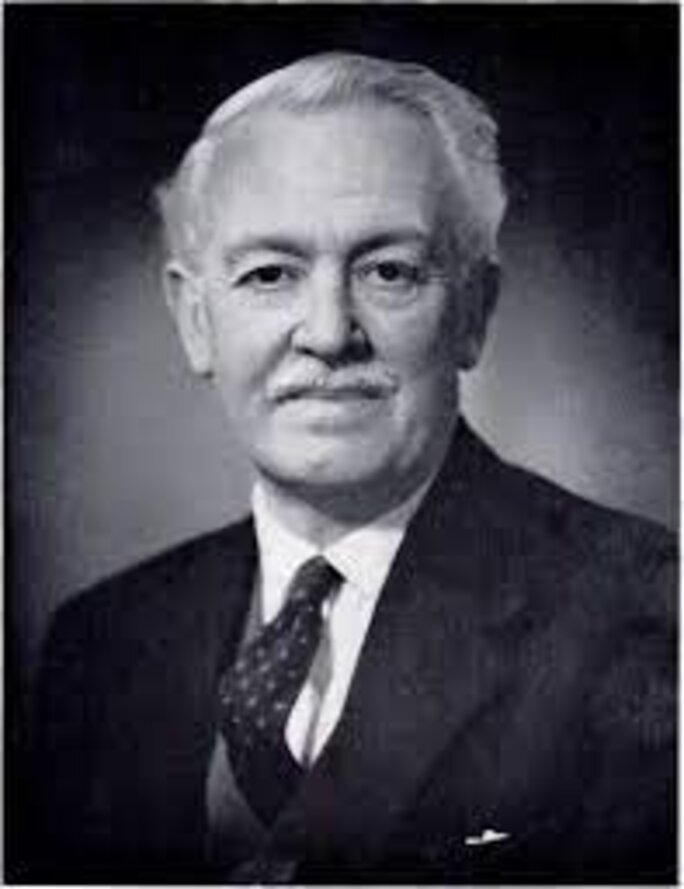

Agrandissement : Illustration 1

Encadré : Anodine, mais pernicieuse, une définition à lire attentivement

Pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé mentale est :

« Un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d’être en mesure d’apporter une contribution à la communauté6.»

Jusqu’ici on considérait qu’un individu était en bonne santé s’il n’était pas malade. Singulier manque de prétention. Voilà donc défini l’individu sain. Ici on ne cherche pas, on a trouvé. On ne chemine pas, on est arrivé. Certains, après la chute du communisme et le triomphe d’un capitalisme prédateur, ont théorisé la fin de l’histoire. Voici donc son corollaire, la fin du questionnement. Les scientistes de la fin du XIXe siècle avaient raison, disent-ils : tout a été découvert, expérimenté, il ne nous reste plus qu’à gérer les choses. Le monde devenu unipolaire aurait ainsi accouché d’une ère de paix sans fin, puisqu’il n’y a aucun autre monde possible. Sous peine d’être rejetées dans « l’axe du mal », toutes les nations sont appelées à y collaborer. L’équilibre parfait est atteint, « un état de bien-être qui permet de réaliser etc. » (relire la définition !) est à portée de main. Restent les « difficultés "normales" de la vie ». Mais quoi ? Que sont-elles au regard de la paix universelle, de l’harmonie entre les nations et entre les humains pacifiés ? Le but ultime de la santé mentale n’est-il pas d’« aider les gens à vivre avec leurs congénères dans un seul monde7 » ?

Tous ces mots-valises, chacun les remplira comme il l’entend. D’autres ont dit qu’il valait mieux être riche, beau et intelligent que pauvre, moche et stupide…Voudrait-on en effet vivre dans le mal-être, être improductif, n’apporter rien à personne ? Non, bien sûr… Personne ne va s’opposer à ces truismes intemporels, et le débat est clos avant d’avoir commencé. Au risque de déplaire, nous nous interrogeons tout de même : Socrate a-t-il « travaillé avec succès » ? Mère Teresa a-t-elle vécu dans un « état de bien-être » ? Martin Luther King a-t-il fait face aux «difficultés normales de la vie» ?

A suivre...

[1] Penseur indien ayant œuvré pour une approche alternative de l’éducation (1895-1986).

[2] Russel B. The scientific outlook (1931), Routledge 2001.

[3] Centre d’analyse stratégique, La santé mentale, l’affaire de tous. Pour une approche cohérente de la qualité de vie, Paris, La Documentation française, 2010, p.24.

[4] Claire Blain, psychologue en centre médico-psychologique (CMP).

http://dcalin.fr/publications/sante_mentale_2.html

[5] OMS, « 10e rapport du Comité d’experts de la santé mentale. Développement des programmes de santé mentale », Genève, 1961, p. 10.

[6] World Health Organization, What is Mental Health ?

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/sante-mentale

[7] Brody Eugene B, “The World Federation for Mental Health: its origins and contemporary relevance to WHO and WPA policies”, Dans World Psychiatry 2004 Feb; 3(1): 54–55.