Lors du soir des résultats du premier tour de cette élection présidentielle 2022, les chaînes de télévision ont rivalisé de moyens techniques pour nous présenter des résultats laissant à penser que 28% des français avaient voté pour E. Macron, et environ 24% pour M. Le Pen

Agrandissement : Illustration 1

Si l'on prend ces données telles qu'elles nous ont été présentées, on pouvait s'imaginer que près de la moitié des français (52% à eux-deux) jubilaient donc derrière leur écran après la qualification de leur candidat favori.

Or, si l'on compile les chiffres disponibles sur le site du Ministère de l'intérieur, et que l'on additionne le nombre de français ravis ce soir-là (ceux qui ont votés pour E. Macron ou M. Le Pen), on arrive au résultat de 17,9 millions de personnes.

Les français qui ont voté pour un autre candidat étaient quant à eux 17,2 millions.

Et les français qui ne se reconnaissaient dans aucun de ces candidats et qui ne sont donc pas allés voter, ou ont voté blanc ou nul, étaient 13,6 millions.

Agrandissement : Illustration 2

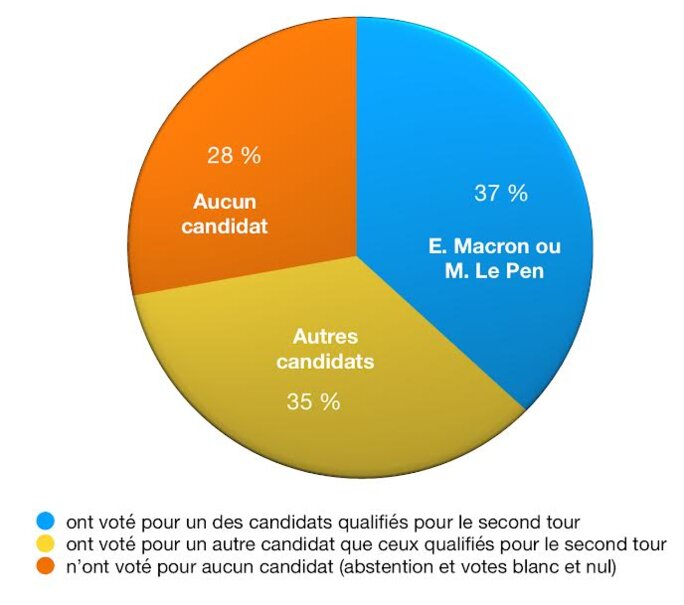

Ainsi et c'est un premier enseignement, il n'y avait donc pas 52% de français enthousiastes de ce duel Macron / Le Pen promis depuis des mois. En réalité, ils ne représentent "que" 37% des inscrits.

80% des inscrits n'ont pas voté pour E. Macron lors du premier tour.

84% des inscrits n'ont pas voté pour M. Le Pen lors du premier tour.

63% des inscrits ne voulaient ni d'E. Macron, ni de M. Le Pen au second tour.

Une autre appréhension des résultats.

Si l'on regarde ainsi les résultats en prenant en compte l'abstention, le graphique et les pourcentages qui auraient pu apparaître sur nos écrans auraient pu être bien différents.

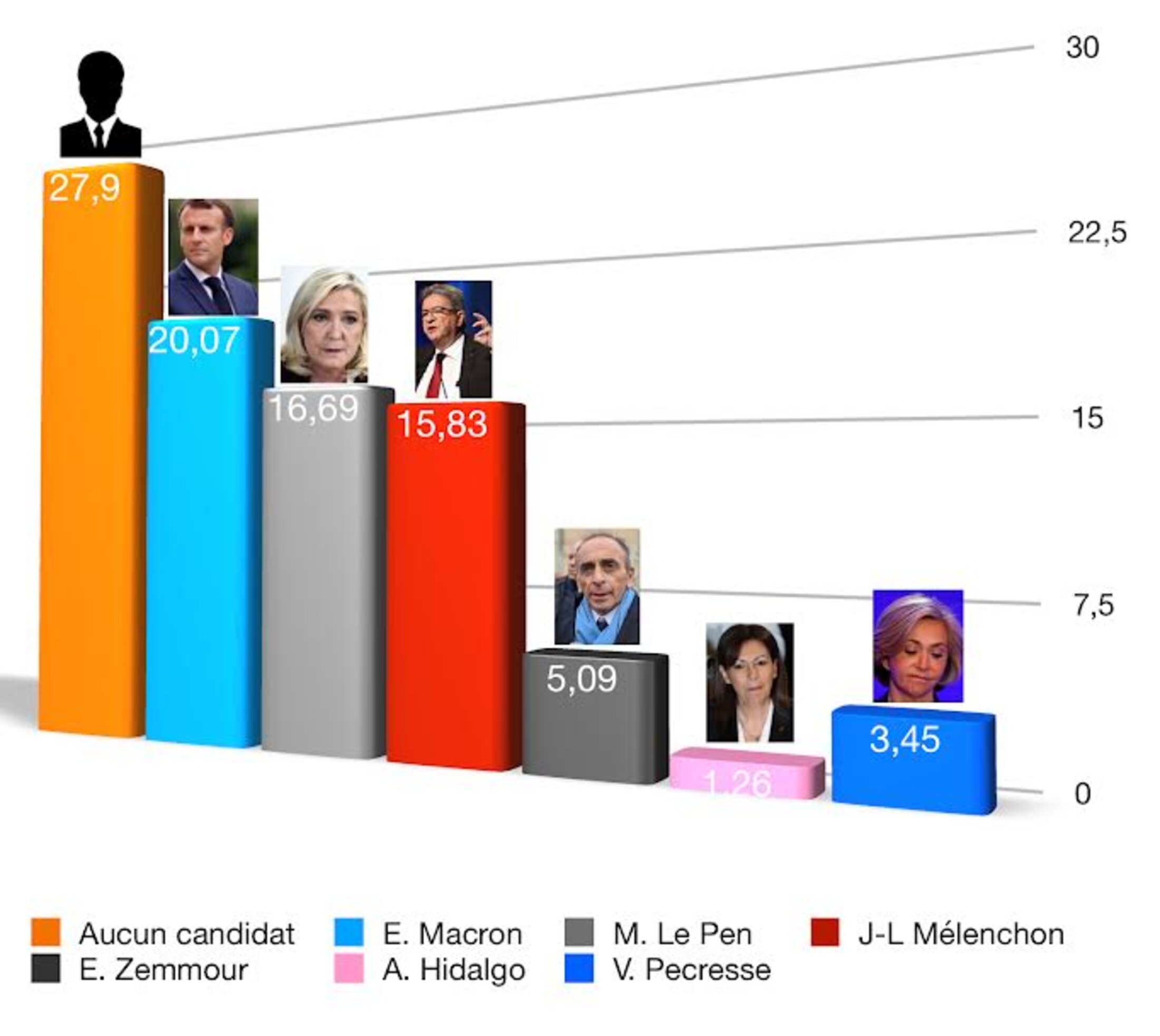

Agrandissement : Illustration 3

Les grands gagnants ? Ceux qui ne voulaient d'aucun candidat, et qui se sont donc abstenus ou ont voté blanc ou nul. Ils représentent près de 28% du corps électoral. On a entendu cette année encore la petite musique consistant à remettre la faute sur les ouvriers dans l'explication du vote Le Pen, alors qu'ils sont probablement à chercher dans ces 28%.

E. Macron ne rassemble que 20% du corps électoral, M. Le Pen et J-L Mélenchon environ 16%.

E. Zemmour, dont on a tant entendu parler pendant la près-campagne, ne rassemble "que" 5% du corps électoral. Imaginez un peu s'il n'avait bénéficié que des 5% de temps de parole qu'il représente réellement...

Une dynamique de reports des voix plutôt favorable à M. Le Pen

L'autre enseignement des chiffres de ce premier tour concerne le second.

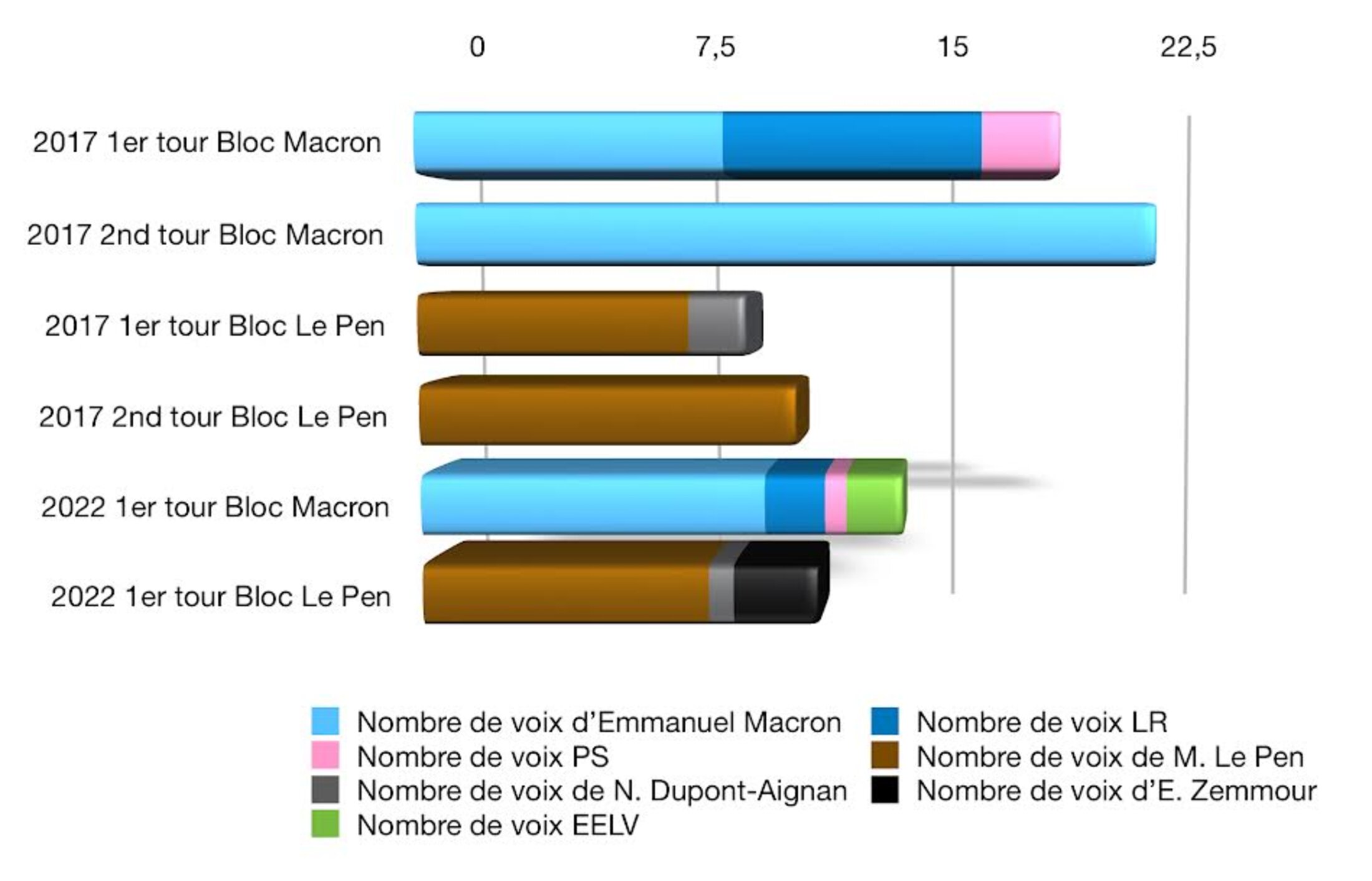

En 2017, E. Macron était parvenu à passer de 8,6 à 20,7 millions de voix entre les deux tours.

Il avait pour cela bénéficié du soutien explicite de F. Fillon (7,2 millions de voix au premier tour) et B. Hamon (2,2), soit un soutien qui « pesait » 9,4 millions de voix.

Dimanche soir, A. Hidalgo (0,6 millions de voix), Y. Jadot (1,6), F. Roussel (0,8) et V. Pécresse (1,7) ont explicitement appelé à voter Macron. Ils sont certes quatre mais représentent à eux tous seulement 4,7 millions de personnes.

E. Macron a donc perdu près de la moitié de ce que l'on pourrait appeler sa « réserve de voix », en passant de 9.4 millions en 2017 à 4.7 millions aujourd'hui.

Agrandissement : Illustration 4

Si l'on regarde du côté de M. Le Pen, elle était passée en 2017 de 7,6 à 10,6 millions de voix entre les deux tours.

Seul N. Dupont-Aignan (1,6 millions de voix au premier tour) avait appelé à voter pour la candidate d'extrême-droite.

S'il réitère cette année, il faut encore additionner ses voix à celles obtenues par E. Zemmour.

M. Le Pen bénéficie ainsi cette année de 3,1 millions de voix de réserve, soit près du double que ce qu'elle avait en 2017.

Ces résultats peuvent paraître alambiquées, évidemment le report des voix éléctorales n'est pas aussi simple et systémique que ça. On remarque cependant un écart assez faible entre les résultats obtenus par ces calculs (voix du candidat au 1er tour + voix des candidats qui le soutiennent explicitement) et le nombre de voix effectivement obtenu par le candidat au second tour en 2017. Sans leur accorder un destin prémonitoire, on peut donc légitimement penser qu'ils représentent un indicateur assez pertinent.

Ainsi, lors des élections de 2017, E. Macron abordait le second tour avec une réserve de voix qui représentait quasiment le double de celle de M. Le Pen.

Mais il a depuis perdu près de la moitié de ce « nombre de voix potentiels » quand M. Le Pen a doublé le sien.

Cette année, seules 3,2 millions de voix séparent les deux blocs à l'aune du second tour, un chiffre qui était trois fois plus élevé en 2017.

La probabilité qu'une candidate d'extrême-droite remporte le second tour apparaît ainsi n'avoir jamais été aussi forte.

E. Macron, le pompier pyromane des idées d'extrême-droite

Sous son quinquennat, E. Macron a laissé allègrement ses ministres faire des clins d'oeils appuyés à cette droite extrême, de G. Darmanin trouvant M. Le Pen « trop molle », à F. Vidal et J-M Blanquer qui jetaient en pâture les termes d'islamo-gauchisme et de wokisme dans le débat public, comme s'il s'agissait de l'urgence du moment.

E. Macron lui-même n'a pas rechigné à afficher sa proximité avec Philippe de Villiers, à accorder un entretien à Valeurs Actuelles, ou à demander une note sur l'immigration à E. Zemmour.

Les lois « contre le séparatisme » et « sécurité globale » (qui servent désormais à dissoudre des groupes antifascistes à Lyon), tout comme sa stratégie non-dissimulée de s'auto-désigner M. Le Pen comme unique adversaire, sont autant d'éléments qui l'empêchent de rejouer la partition de 2017.

Comment E. Macron peut-il prétendre se dresser en rempart d'une extrême-droite dont il a banalisé les idées ?

En 2017, certaines âmes naïves pouvaient encore croire qu'il y aurait quelques mesures "de gauche", après tout ce candidat était issu du gouvernement dit-socialiste sortant.

Depuis il y a eu la suppression de l'ISF et la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés, « et en même temps » la réforme des APL ou de l'assurance-chômage, mais aussi la répression des gilets jaunes. Comme si cela ne suffisait pas, E. Macron a promis une réforme des retraites, ou encore une relance du nucléaire, et ce à quelques mois d'un second tour dont il savait pourtant qu'il aurait besoin des voix de la gauche pour être élu.

Qui, parmi les 7 millions d’électeurs de J-L Mélenchon, peut ainsi sereinement aller voter E. Macron pour le second tour ?

Tout semble indiquer qu'Emmanuel Macron peut ne pas bénéficier d'un report suffisant des voix de gauche au second tour.

Avec une abstention forte, Marine Le Pen peut gagner ces élections.

Même si certains médias mettent en avant le fait que c'est la même affiche qu'en 2017, bien des choses ont changé.

Parmi les choses qui n'ont pas changé en revanche, il y a le programme de Marine Le Pen.

Il affirme toujours que « l'ensauvagement a progressé » et promet la suppression du droit du sol, ou de « mettre les délinquants étrangers dans l'avion », « d'assurer la priorité nationale », « d'instituer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre » ou encore d'instaurer le port d'un uniforme au primaire et au collège.

Si un programme similaire suscitait l'émoi de tous en se qualifiant au second tour il y a 20 ans, il n'a aujourd'hui jamais été aussi susceptible de remporter ce second tour.

Sources:

Toutes les données chiffrées présentées dans cet article sont issues des résultats aux élections 2022 et 2017 sur le site du Ministère de l'Intérieur.

Le récapitulatif de l’œuvre d'E. Macron durant son quinquennat s'appuie pour beaucoup sur le dossier "A droite toute" et l'article "Extrême droite : Macron appelle à éteindre les braises sur lesquelles il a soufflé" de Médiapart.

Les éléments du programme de M. Le Pen sont écrits tels quels sur son site internet.