Agrandissement : Illustration 1

Il n'est qu'un pays au monde à avoir recensé les personnes trans ou non-binaires de sa population : le Canada, en 2021, et ceci offre une perspective unique pour estimer le nombre de personnes trans ou non-binaires dans les pays partageant des caractéristiques similaires, comme la France.

Des taux de prises en soins extrêmement faibles

Le nombre de personnes trans en France n'a en effet jamais pu être évalué avec précision à ce jour. A l'étranger, on disposait généralement de deux outils pour estimer cette population : 1/ la patientèle des services cliniques spécialisés dans les soins de santé trans-spécifiques et 2/ des enquêtes exploratoires sur l'identité de genre dans des populations plus générales. D'après un article, à paraître, de Condat et al., les premières offrent des estimations de 1/12000 à 1/110000 de personnes trans. Les secondes estimations fluctuent autour de 1%, avec des taux à 1,2% chez les adolescent·e·s (en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis). Une telle dispersion, d'un facteur 100 à 1000, entre les deux sources de données, est révélatrice d'un taux de médicalisation très faible dans les communautés trans : contrairement aux idées reçues, vouloir et obtenir des traitements hormonaux ou chirurgicaux est loin de concerner toutes les personnes trans.

C'est le même constat que fait l'association de familles de jeunes trans "Grandir Trans", qui accompagne près de 1200 familles de mineur·e·s trans sur son groupe d'entraide Facebook : la plupart des adolescent·e·s trans accompagné·e·s se stabilisent avec une transition sociale seulement (changement de prénom et de genre dans le cercle familial ou le milieu scolaire) et rares sont ceux qui recherchent une transition médicale (bloqueurs de puberté, hormones, ou chirurgies).

Plus de 180.000 personnes trans ou non-binaires en France

L'institut Statistique Canada a dévoilé en avril dernier les chiffres de son recensement pour 2021. Le taux de personnes trans ou non-binaires dans la population générale y est de 0.33% pour les plus de 15 ans. L'institut note de fortes différences inter-générationnelles (les personnes trans ou non-binaires sont sur-représentées parmi les plus jeunes), et des écarts géographiques importants (les personnes trans ou non-binaires sont sur-représentées dans les grands centres urbains).

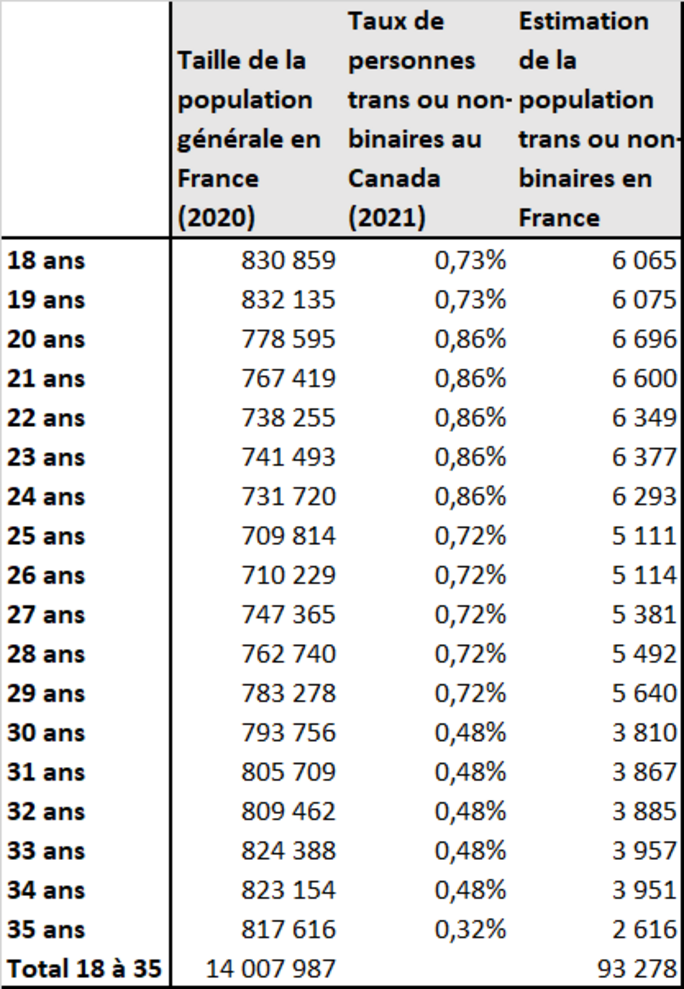

En posant comme hypothèse de travail que la France partage les mêmes caractéristiques que le Canada, en termes de possibilités déclaratives des transidentités, nous pouvons estimer à partir des données du recensement canadien les populations trans ou non-binaires en France. Pour cela, nous reproduisons les taux d'hommes transgenres, de femmes transgenres, et de personnes non-binaires, indiqués dans le Graphique 2 de la note de Statistique Canada, et l'appliquons sur la taille de la population générale par tranche d'âge en France telle que l'indique l'INSEE sur ses données de recensement de 2022 :

Agrandissement : Illustration 2

Malheureusement, Statistique Canada n'investigue pas la tranche d'âge des 10 à 14 ans, particulièrement concernée, dans les conversations éthiques (et les polémiques afférentes), par l'offre de bloqueurs de puberté, puisque ceux-ci peuvent se proposer dès le démarrage de la puberté. On peut toutefois tenter d'estimer la taille de cette population en reprenant le taux de personnes trans ou non-binaires dans la catégorie d'âge de 15 à 19 ans (0.73%) pour l'appliquer à la taille de la population générale en France sur la tranche d'âge 10 à 14 ans (4 269 910 personnes). La taille de la population trans ou non-binaire de 10 à 14 ans, en France, serait alors de 31 170 personnes. Si on les rajoute aux 30 788 personnes trans ou non-binaires de 15 à 19 ans, la taille de la population des jeunes trans ou non-binaires de 10 à 19 ans avoisinerait les 62.000 personnes en France.

Jeunes trans : quelle prise en charge médicale ?

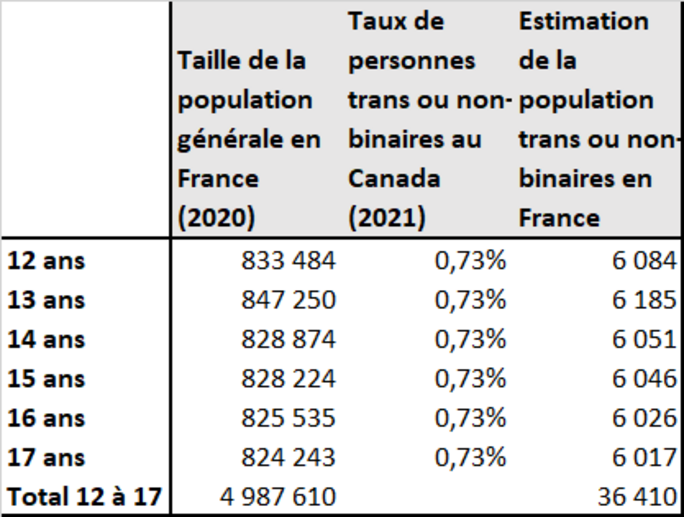

Pour estimer la taille de la population de 12 à 17 ans, soit la population approximative moyenne des mineur·e·s trans pubères, éligibles à des soins de santé trans-spécifiques, nous pouvons nous référer à la pyramide des âges de 2020 de l'INSEE, et toujours au taux de 0.73% de Statistique Canada, qui nous permettent d'estimer cette population à 36 410 adolescent·e·s mineur·e·s trans ou non-binaires en France :

Ce chiffre est à mettre en perspective avec le nombre d'ALD (Affections Longues Durées) attribuées pour "transidentité" par la CNAM aux personnes trans de moins de 18 ans prises en soin, qui était de 294 en 2020 (cf. le rapport Picard-Jutant-IGAS, 2022). Ces soins concernent les bloqueurs de puberté - non pris en charge hors ALD - les hormones et/ou les chirurgies d'affirmation de genre. Ces dernières, essentiellement des torsoplasties pour des adolescents transmasculins, ont été dénombrées à 48 en 2020 pour les 17 ans et moins, d'après les données de l'ATIH, divulguées dans le même rapport.

Le taux de prise en soin pour les mineur·e·s pubères se situerait donc autour de 294 pour 36 410, soit un·e adolescent·e trans ou non-binaire pris en soins pour 124. Le taux de médicalisation est donc, pour les mineur·e·s trans, très faible, et en accord avec les constatations de l'association Grandir Trans.

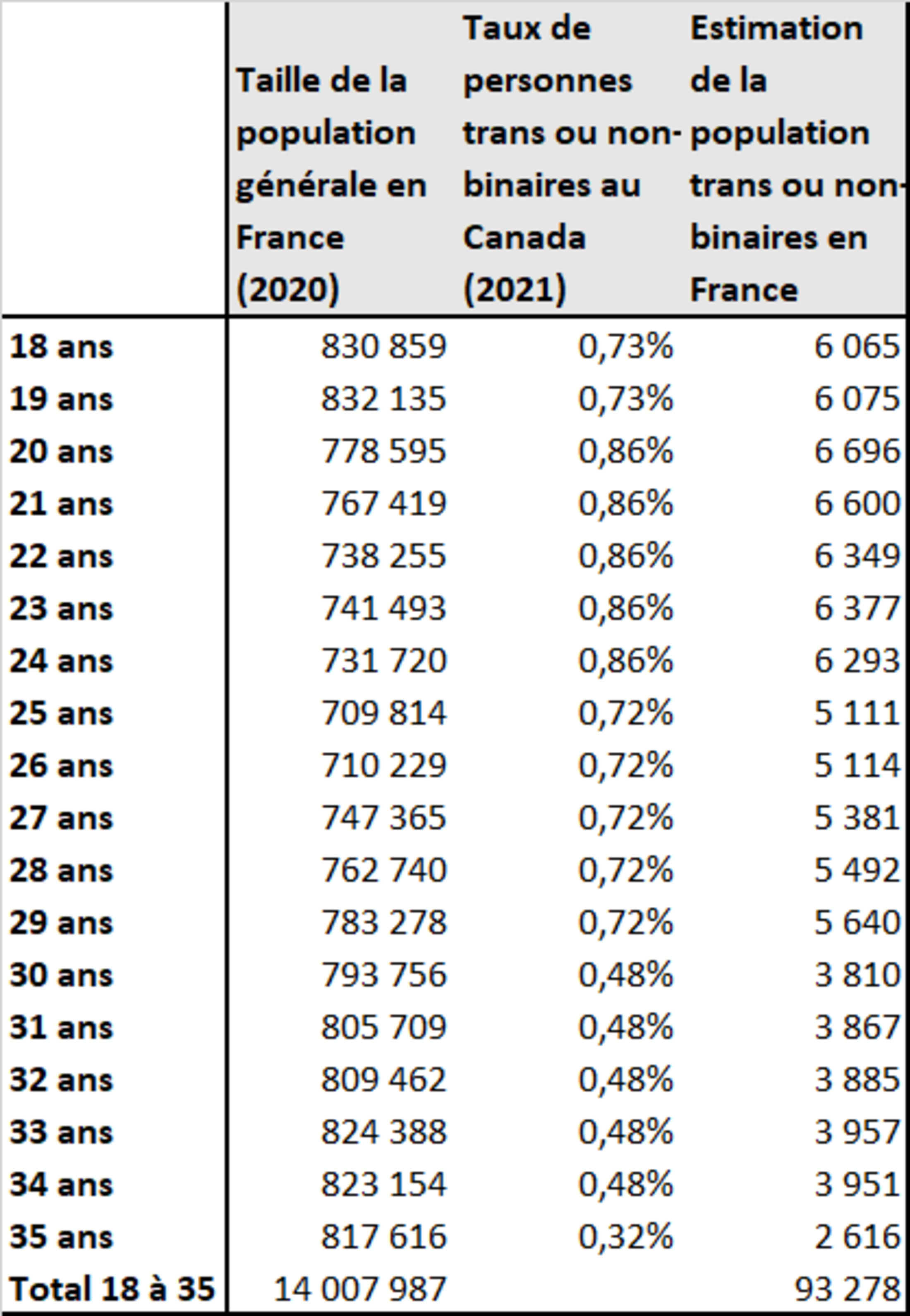

Le même rapport de l'IGAS indique une couverture ALD pour les adultes se situant à 9000 personnes en 2020. Parmi elles, "70 % [6300] des bénéficiaires ont entre 18 et 35 ans", indiquant que les transitions médicales se font relativement jeunes. On peut alors estimer le taux de médicalisation des personnes trans dans la tranche d'âge des 18 à 35 ans de la même façon :

Agrandissement : Illustration 4

Ainsi, sur les 93 278 adultes trans ou non-binaires de 18 à 35 ans, 6 300 bénéficierait de l'ALD en 2020 et seraient donc en transition médicale cette année-là. Ceci est une estimation basse du nombre de personnes trans en transition médicale une année donnée, tant le panier de soins trans-spécifiques usuel est déjà couvert par l'Assurance Maladie, hors ALD. Mais il permet des comparaisons avec les mineur·e·s pubères : si le taux de médicalisation était d'un jeune trans pour 124 mineur·e·s une année donnée, il passe à 1 jeune adulte pour 15 ; soit un mineur médicalisé pour 8 jeunes adultes médicalisés. Ce qui laisse supposer qu'il existerait un accès au système de soins trans-spécifiques considérablement amoindri pour les mineur·e·s par rapport aux majeur·e·s, expliquant ce décalage.

On peut dès lors se poser la question de l'efficience de l'arbitrage intertemporel de la prise en charge : il ne semble pas pertinent, pour ces mineur·e·s, de devoir les faire attendre leur majorité avant de bénéficier de soins trans-spécifiques, ce qui fait actuellement débat en France. Ces soins sont pourtant d'autant plus invasifs si leur puberté insupportée leur est imposée plus longtemps. Quel raisonnement éthique permet en outre de justifier la mise en danger que cela produit, sachant les taux de tentatives de suicides déjà extrêmement élevés chez les ados trans, et connaissant les bienfaits des soins trans-spécifiques pour les jeunes qui en expriment le besoin ?