Agrandissement : Illustration 1

Le texte et les photos qui suivent sont issus d’un travail réalisé en 2012 avec le soutien de la Fondation ArgenINTA et publié à l'origine par l’Agence Tierra Viva - https://agenciatierraviva.com.ar/project/transhumantes-claudio-casparrino/

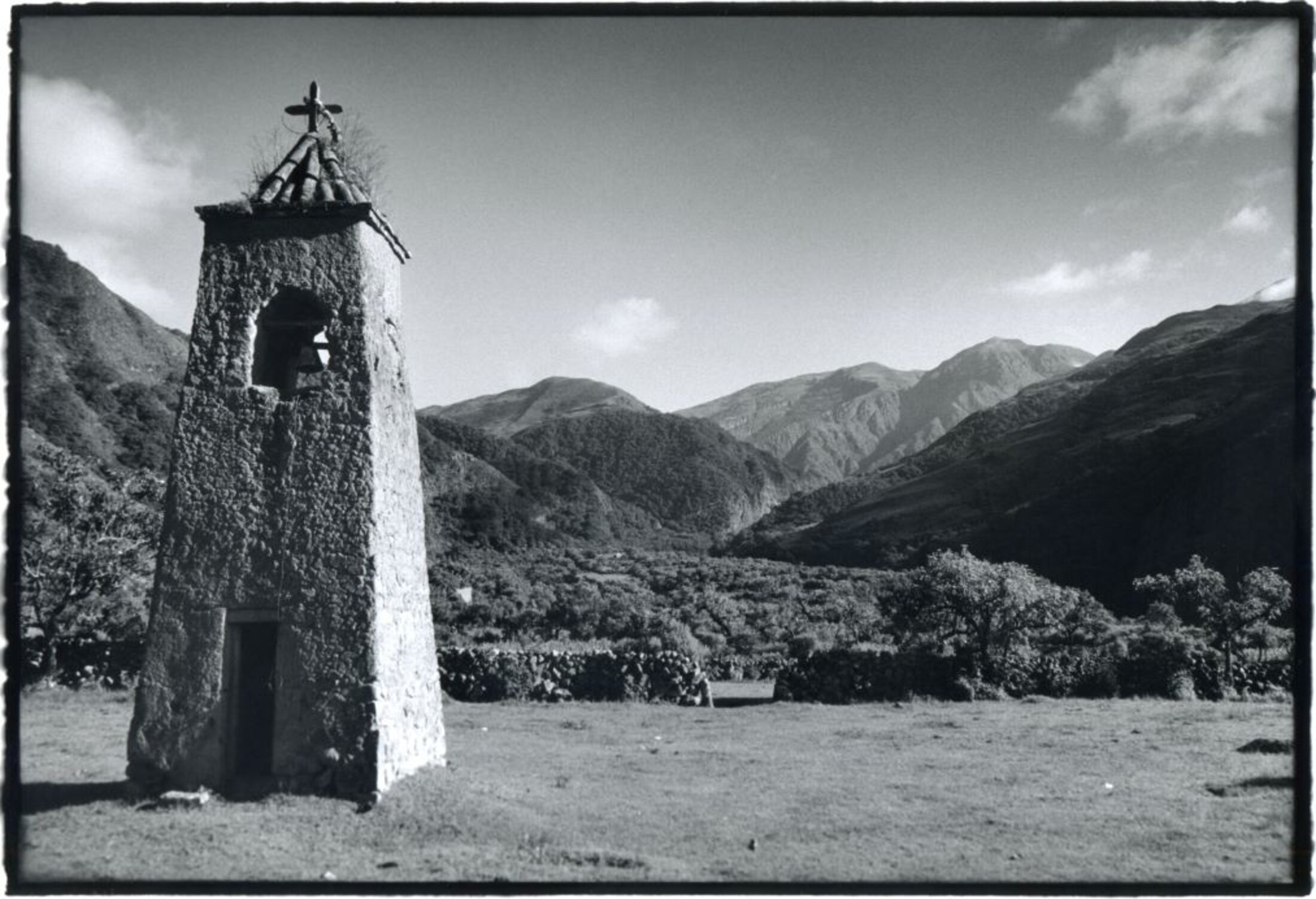

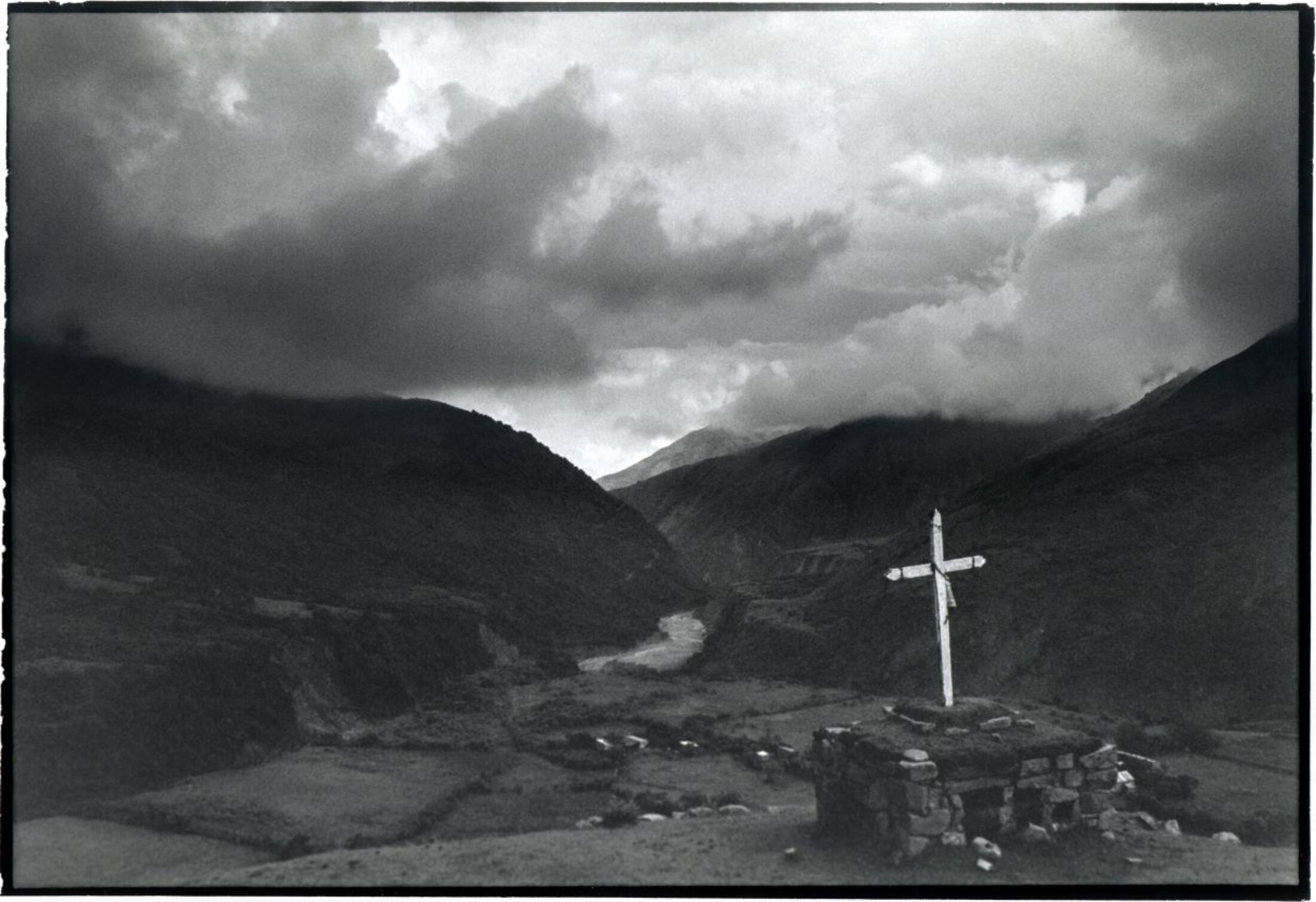

La transhumance en Argentine : une pratique ancestrale, productive et de résistance

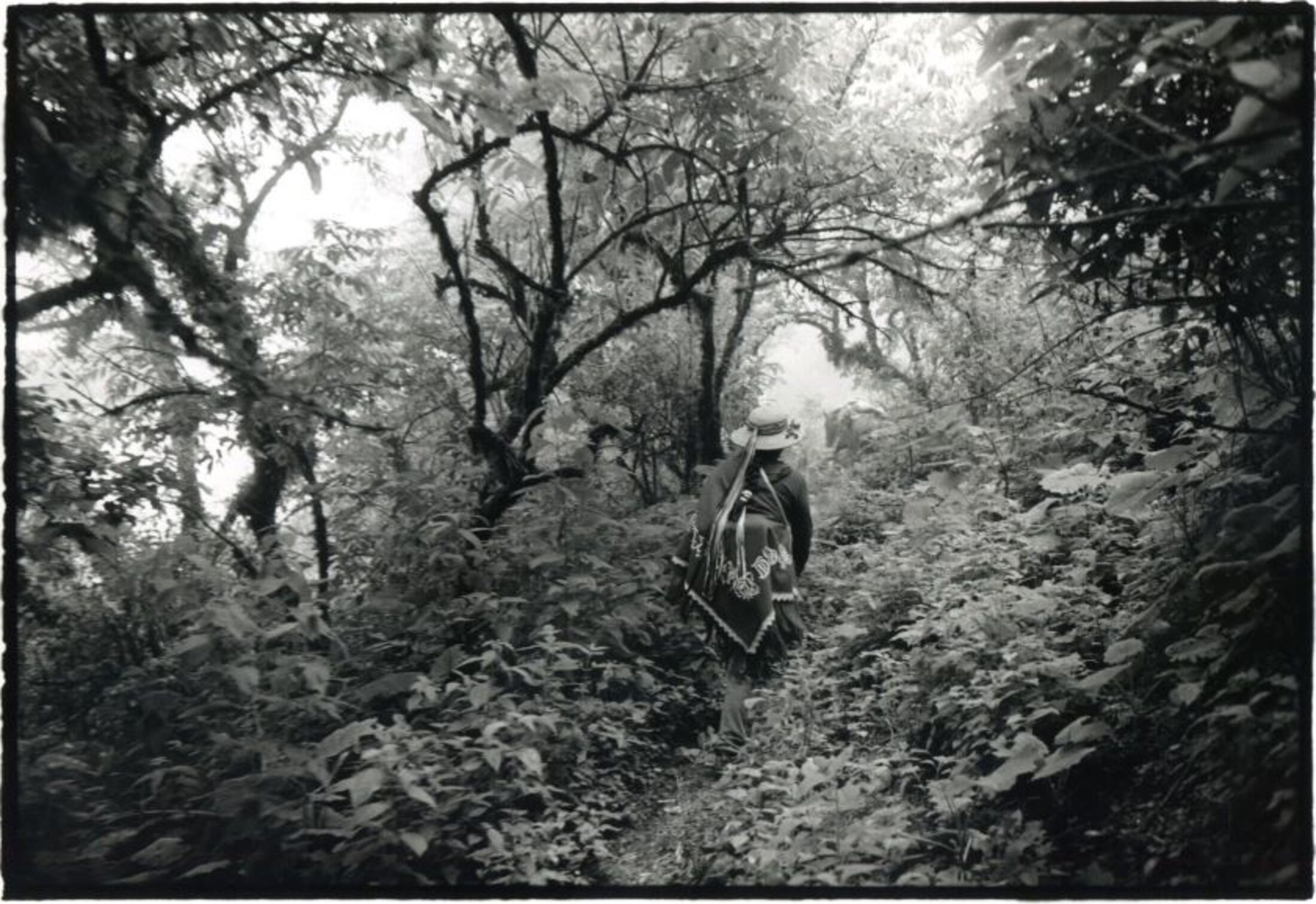

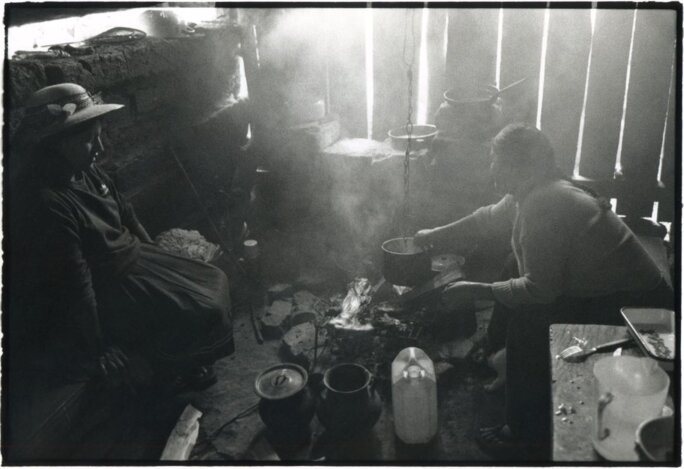

Pendant des millénaires, l'humanité a expérimenté d'innombrables formes d'organisation sociale liées à des temporalités et des spatialités diverses. Le temps et l'espace sont ainsi historiquement deux dimensions fondamentales de l’expérience vitale et de la relation avec l'environnement.

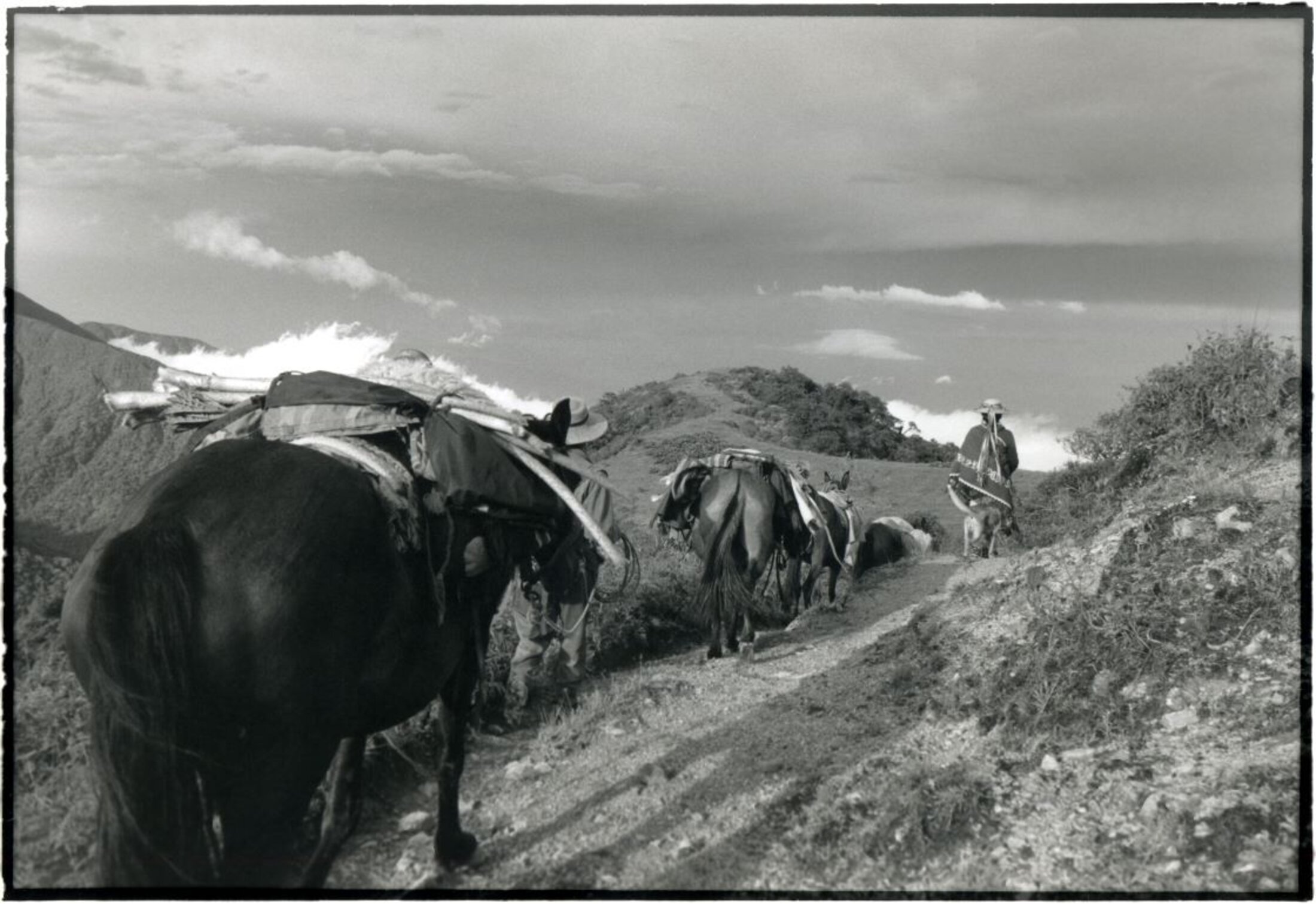

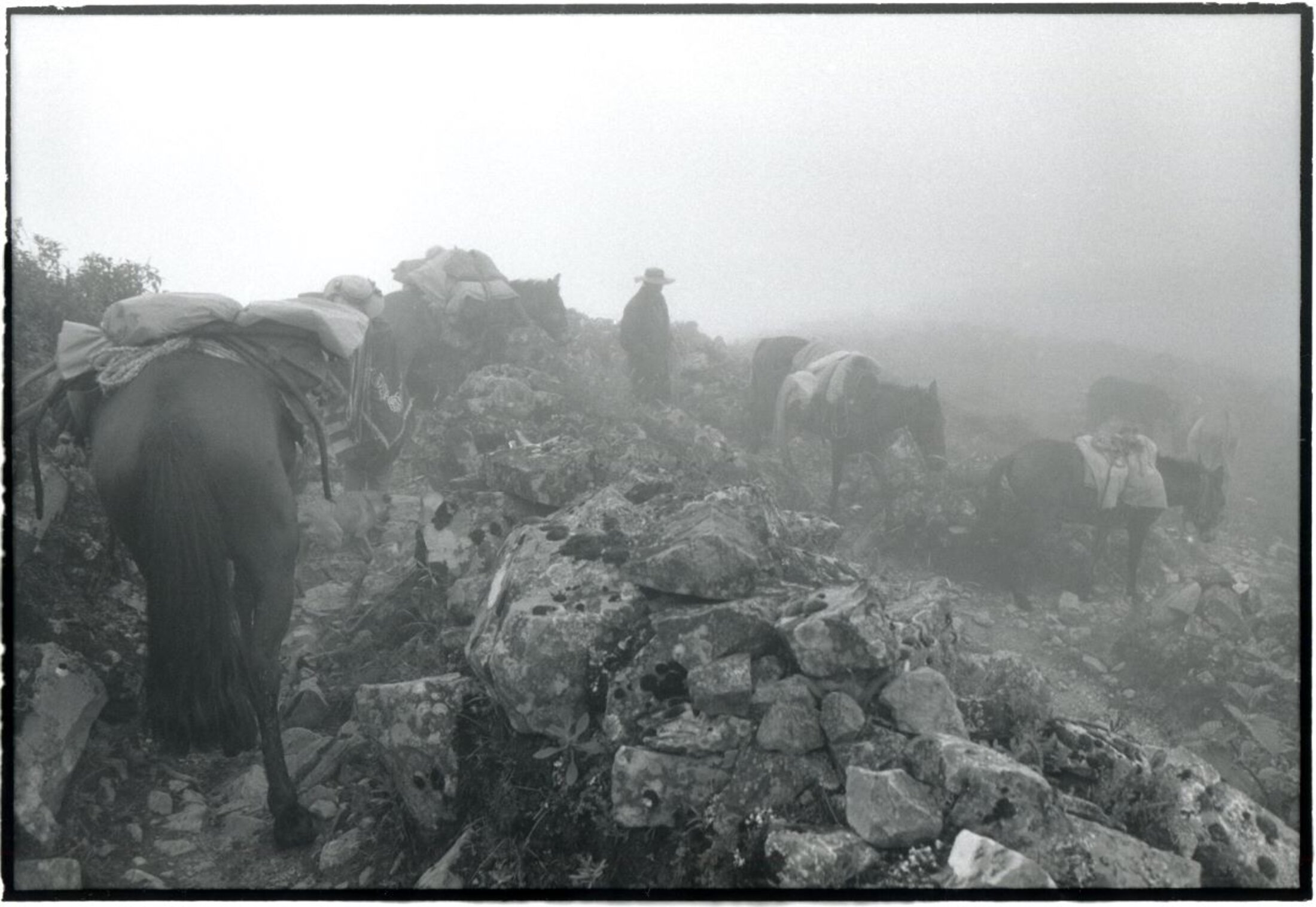

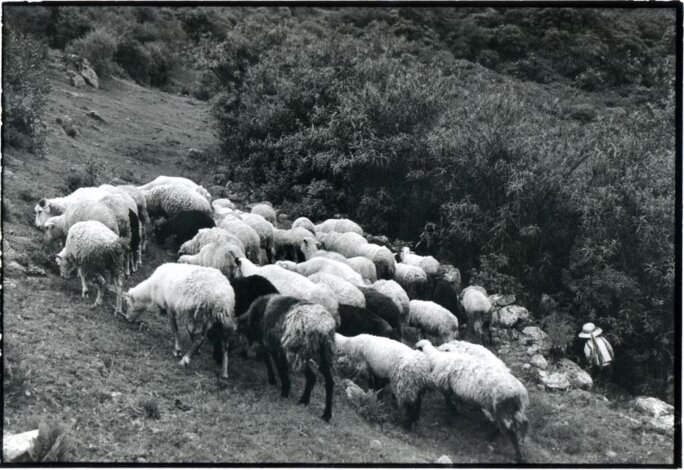

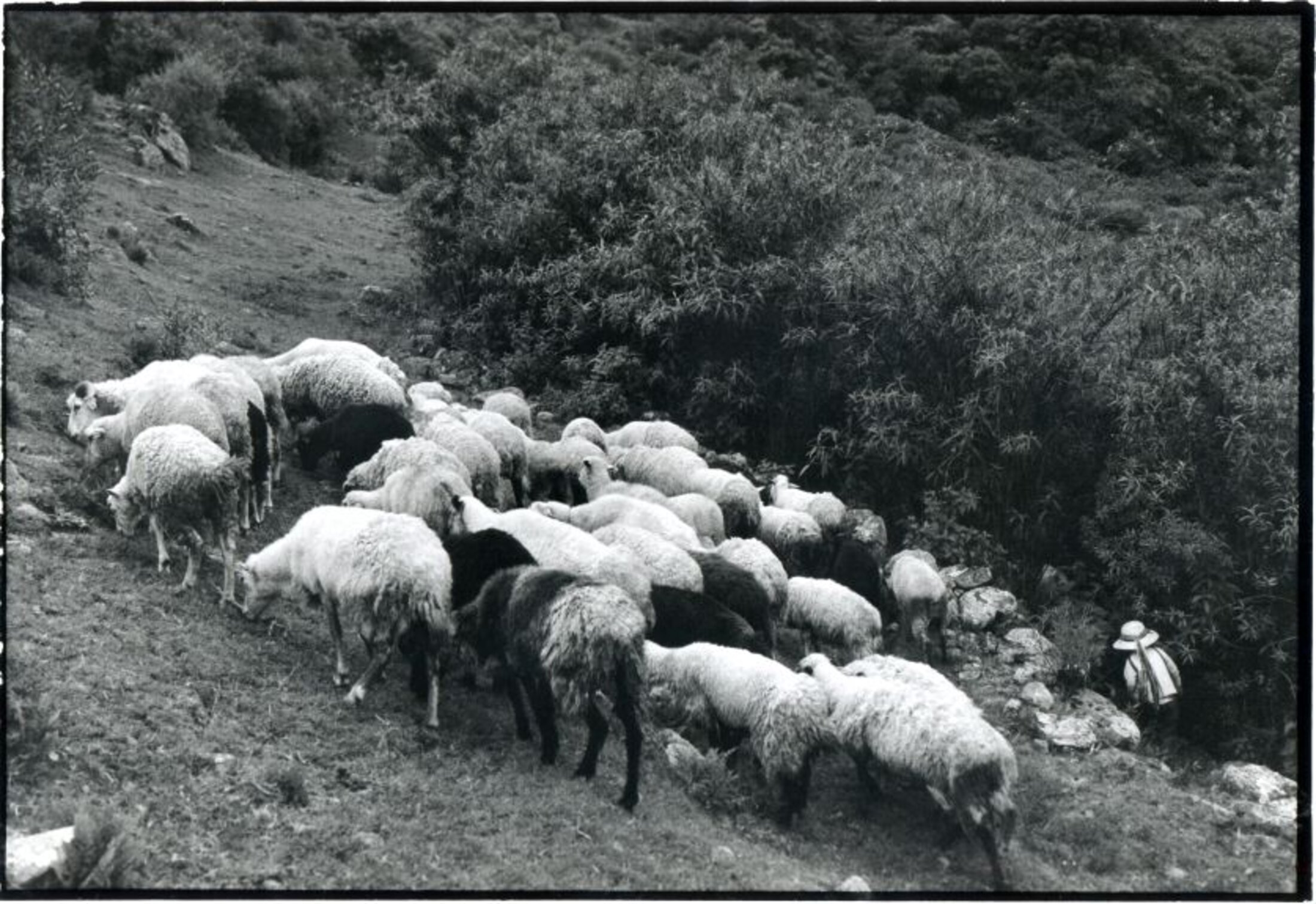

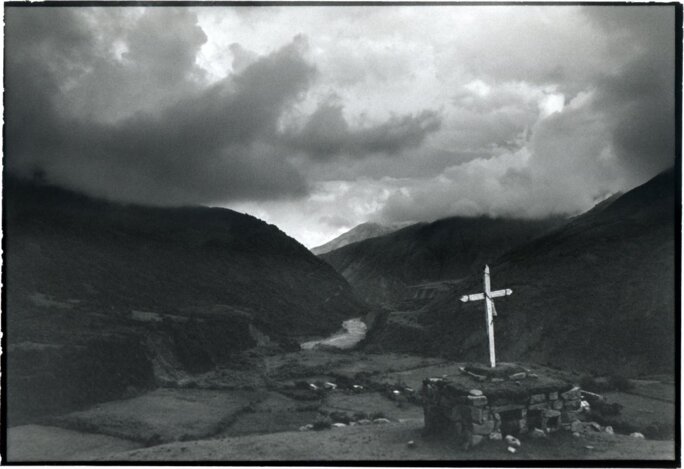

La transhumance est peut-être l'une des formes les plus singulières de ce long parcours humain. Le vaste déploiement géographique qu'implique le passage entre les zones basses d'hivernage et les zones hautes d'estivage pour l'élevage du bétail rappelle d'anciennes épopées à travers des espaces ouverts qui n'avaient pas encore succombé à l'implacable cadastre administratif de la propriété privée de la terre. Le rythme des saisons qui permet le pâturage dans les montagnes et le lent transit à travers des zones escarpées ou brumeuses s'éloigne définitivement du chronomètre qui mesure la productivité du travail en dixièmes de seconde.

Agrandissement : Illustration 2

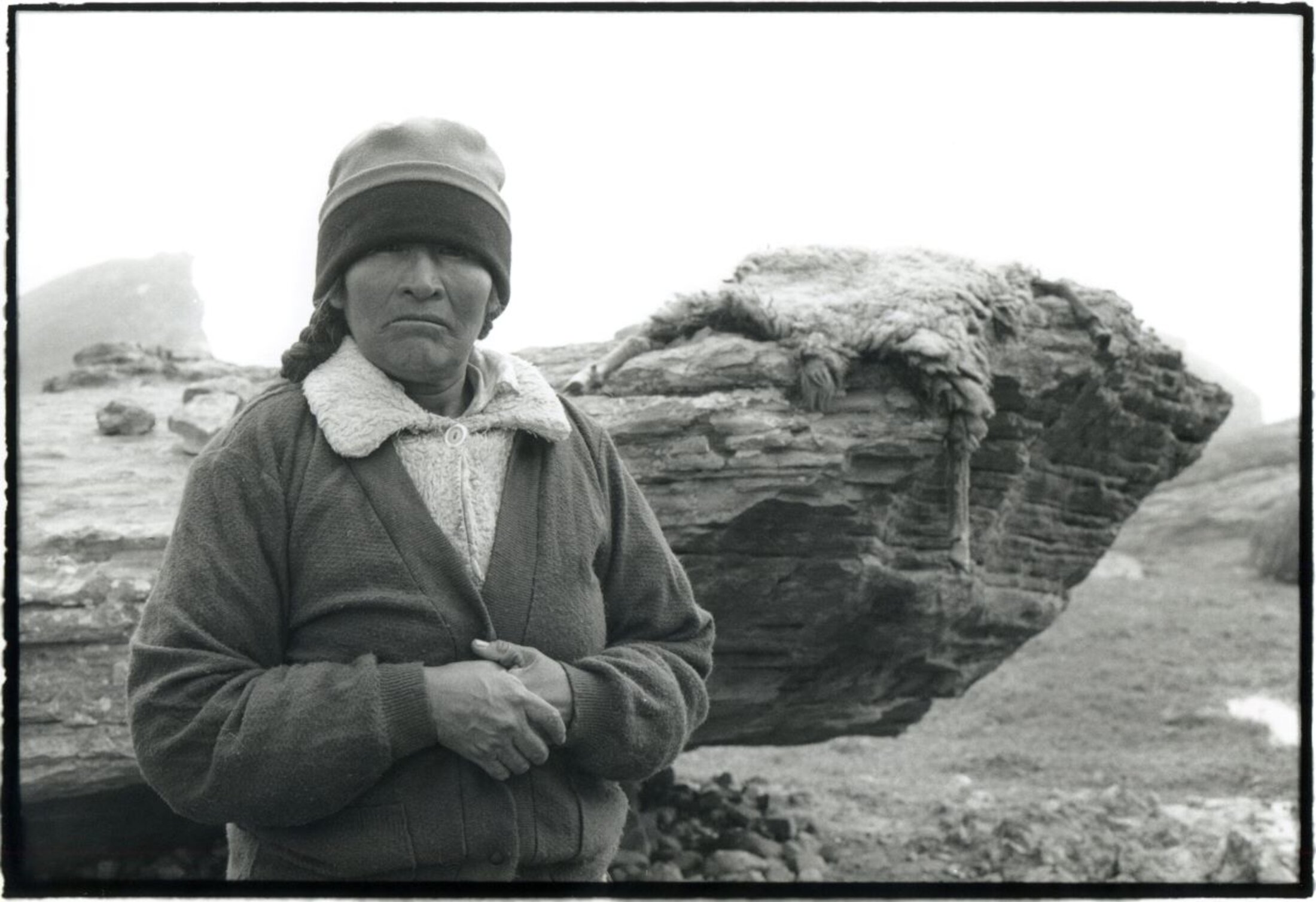

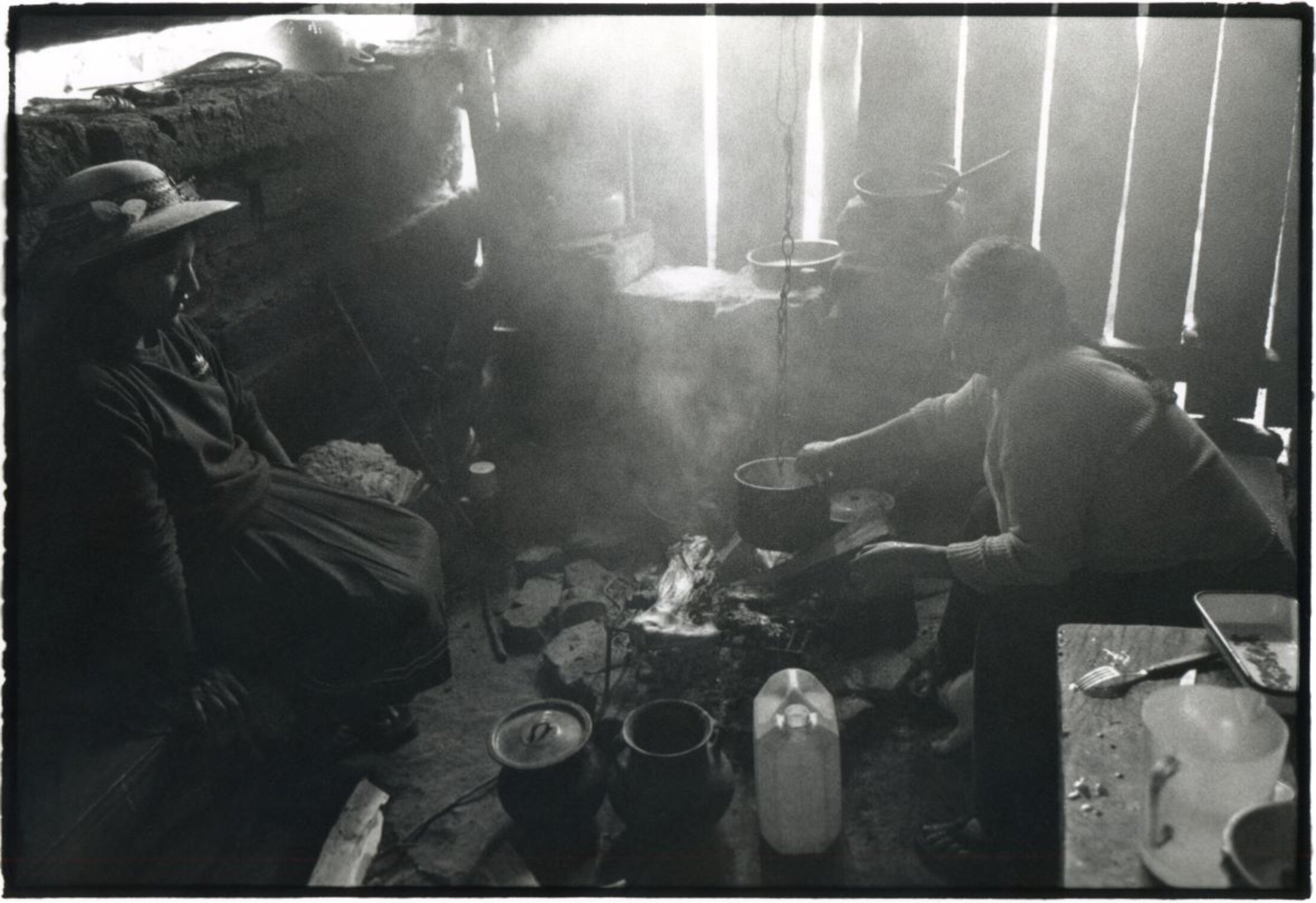

Le territoire argentin compte diverses expériences de transhumance, en particulier celles développées, d’une part, dans la pré-cordillère patagonique des provinces de Neuquén, Río Negro et Chubut, et, d’autre part, dans les vallées interandines de la province de Salta. Y prédominent respectivement les communautés mapuche et kolla, qui considèrent cette activité non seulement comme un moyen de subsistance économique, mais aussi comme une dimension identitaire. Par ailleurs, le combat contre les limites au développement de cette activité – invariablement liées à la propriété de la terre et à la pression des latifundios – constitue à part entière l’une de leurs revendications en tant que peuples autochtones.

Agrandissement : Illustration 3

L'un des cas les plus significatifs est celui de la communauté kolla de l’ancien domaine San Andrés, située dans le département d'Orán de la province de Salta (Nord-Ouest de l’Argentine, frontalière du Chili et de la Bolivie). Avec 120 000 hectares et une population estimée (en 2008) à 1 600 personnes, il s'étend des Sierras del Zenta (4 600 mètres d'altitude), situées à la frontière avec la province de Jujuy, jusqu'à la zone forestière des "yungas" (400 mètres d'altitude). Le domaine sert ainsi tant à l'estivage qu’à l'hivernage, et inclut des points de transition intermédiaires.

Agrandissement : Illustration 4

Le chercheur du CONICET (Conseil National de Recherches Scientifiques et Techniques d'Argentine) Diego Domínguez explique la transhumance dans cette région comme une stratégie qui "structure la vie familiale, suit les cycles de la nature, les saisons, les périodes de culture, organise les tâches des différents membres du foyer et se structure parallèlement aux festivités d'échange régional"[1].

La complexité du système de transhumance et du travail agricole aux différentes altitudes d'occupation territoriale a nécessité le développement de liens de réciprocité, de solidarité et de formes coopératives d'organisation. Des méthodes comme la minga (travail collectif sur différentes parcelles) et le huaque (collaboration en échange d'un paiement en nature) ont émergé.

Agrandissement : Illustration 5

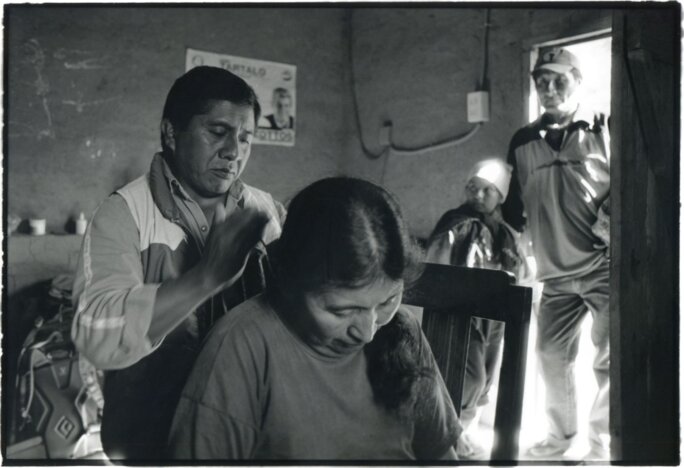

Le territoire de l'ancien domaine San Andrés a été contrôlé par des familles de l’oligarchie à partir du processus de conquête et de la formation ultérieure des États national et provincial. En 1930, il a été acquis par la famille du latifundiste Patrón Costas – propriétaire de l'usine sucrière San Martín del Tabacal – imposant un système de fermage qui a entraîné un affaiblissement de l'économie paysanne transhumante et contraint les communautés à travailler dans les champs de canne à sucre approvisionnant la production sucrière.

Agrandissement : Illustration 6

La situation s’est aggravée pendant la dernière dictature militaire (1976-1983), incluant des tentatives d'expulsion des communautés des terres basses. Le retour de la démocratie et l'avancée des cadres normatifs internationaux et nationaux ont constitué le contexte d'une nouvelle étape de résistance communautaire et d'une organisation accrue, marquée par la création de la Communauté Indigène Pueblo Kolla Tinkunaku.

Agrandissement : Illustration 7

Après un long processus de luttes collectives, et avec l'intervention de l'Institut National des Affaires Indigènes (INAI), la communauté a obtenu en 2011 la reconnaissance de la propriété communautaire de 100 000 hectares, régularisant ainsi 80 % des territoires ancestraux revendiqués.

Agrandissement : Illustration 8

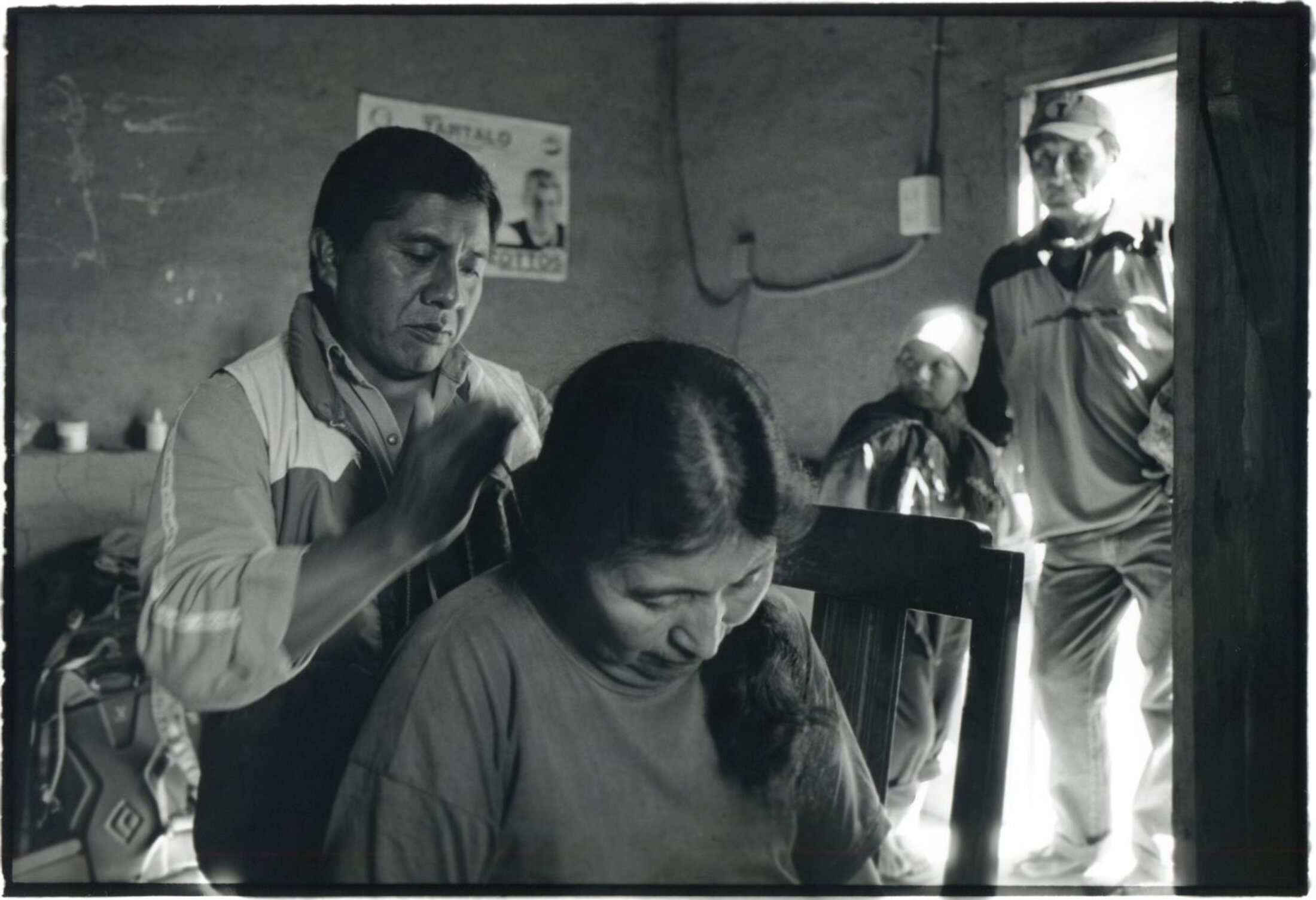

Ce type d'expériences montre que les dimensions spatiale et temporelle des modes de vie d'un collectif social ne sont pas déterminées par des facteurs inexorables. Bien au contraire, elles sont liées à la construction d'identités, à l'établissement d'horizons d'émancipation et à la proposition de formes alternatives de reproduction sociale.

Agrandissement : Illustration 9

[1] Domínguez, Diego (2008) “La trashumancia de los campesinos Kollas: ¿hacia un modelo de desarrollo sustentable?”, en Gestión ambiental y conflicto social en América Latina, CLACSO, Buenos Aires.