[Article écrit pour le journal québécois Ensemble]

Agrandissement : Illustration 1

La ministre française de l’Environnement et de l’Energie, Ségolène Royal, a inauguré en Normandie un prototype de route produisant de l’électricité ou route solaire « Wattway ». Les panneaux recouvrant les routes ont été fabriqués dans l’usine de la société coopérative SNA, qui emploie 70 personnes dans le département français de l’Orne. La technologie française Wattway est appelée à s’exporter, la ville canadienne de Calgary et l’état américain de Géorgie en ayant déjà fait l’acquisition. Au total, la SNA fabriquera 7 000 mètres carrés de dalles photovoltaïques destinées à des parkings et routes solaires Wattway partout dans le monde.

Pour compenser les coûts élevés de production, la tendance actuelle sur le plan international est l’intégration des panneaux à des matériaux d’usage quotidien. En octobre, l’Américain Tesla Motors avait créé la surprise avec ses tuiles doublées de panneaux solaires sur des toîts de maison. D’autres compagnies intègrent des composants photovoltaïques aux façades. Le Français Colas, avec la technologie Wattway, chasse sur les terres du Suédois Scania et de l’Américain Solar Roadways, qui fabriquent également des panneaux solaires intégrés aux routes, soit des routes solaires.

L’histoire de la coopérative SNA

La société Areacem a été reprise par ses salariés et rebaptisée société coopérative (ou Scop) « SNA » en 1980. Une réorientation radicale de la production assortie d’une cinquantaine de licenciements a lieu en 2010. La production de compact-disques et de DVD est rapidement abandonnée au profit des panneaux photovoltaïques. La SNA, selon La Voix du Nord, est aujourd’hui le « rescapé » d’une filière photovoltaïque en crise. Autrement dit, les producteurs d’énergie photovoltaïque qui n’ont pas eu la chance, comme la SNA, de décrocher un contrat avec un champion économique français tel que le groupe Bouygues - lui-même en contrat avec l’Etat - continuent à subir la concurrence chinoise de plein fouet.

La Chine, quant à elle, a misé depuis une dizaine d’années sur le développement massif de l’énergie solaire et innové jusqu’à diviser ses coûts de production énergétique par quatre. Une compétitivité redoutable qui a mis tous les autres producteurs mondiaux en difficulté. D’où une chute de 18% du marché mondial de l’énergie solaire en 2012. Les dirigeants de la SNA interrogés par BFM TV disent qu’il importe pour leur société de produire des équipements de qualité, et non de rivaliser avec les équipements chinois. La SNA fait partie de ces petits producteurs solaires confortés par la politique de prix de rachat garantis et de multiplication des appels d’offre adoptée en application de la loi française de transition énergétique.

Les Chinois ont bon dos

Agrandissement : Illustration 3

Au demeurant, les Chinois ont certainement bon dos dans l’analyse des causes de cet assombrissement photovoltaïque. Les producteurs comme la SNA, de toute évidence, sont pénalisés par le manque de débouchés offerts par leur propre pays, la France, où les énergies renouvelables restent marginales comparées aux énergies fossiles et nucléaires. Pour le gouvernement français, l’objectif annoncé était de tailler une part de 23% aux énergies renouvelables (EnR) dans la consommation énergétique des Français d’ici à 2020. L’année 2017 approche, le pays va changer de président et cette part ne s’élève qu’à 14%, selon le Syndicat des énergies renouvelables (SER).

Comment la France parvient-elle à inventer et exporter des technologies solaires de pointe telles que Wattway tout en restant à la traîne parmi les producteurs d’énergies renouvelables ? Comment se fait-il qu’avec un tel potentiel d’ingéniérie et de génie civil, le pays des Lumières soit encore bien loin d’occuper l’avant-garde de la transition énergétique, n’en déplaise aux organisateurs de la COP-21 et aux communiquants de Ségolène Royal ?

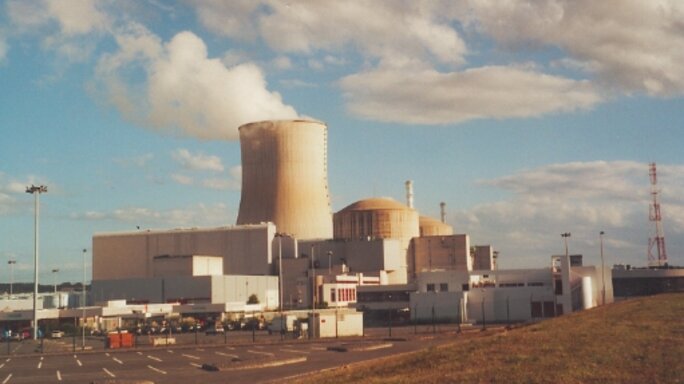

L’énergie nucléaire, pilier de la France

La loi de transition énergétique, promise par le candidat présidentiel François Hollande et finalement adoptée en mai 2016, ose toucher à la prééminence du nucléaire. 70% de l’énergie consommée en France sort aujourd’hui des réacteurs nucléaires. Cette part, selon la loi, est censée passer à 50% d’ici à 2025.

Le gouvernement français encourage la transition énergétique par des appels d’offre à destination des secteurs éolien, solaire et d’autres producteurs d’énergies renouvelables. Pendant ce temps, aucun objectif chiffré de fermeture des nombreux réacteurs nucléaires vieillissants de l’Hexagone n’a été affiché. Une seule centrale nucléaire, celle de Fessenheim, est à l’arrêt. Sa fermeture, même si elle a été promise par le candidat présidentiel François Hollande, reste incertaine. L’électricien français EDF, dont le monopole sur l’achat d’électricité n’a été supprimé qu’en février dernier, reste dans une situation de surcapacité productive chronique.

D’où la nécessité des appels d’offres et de l’intervention publique pour stimuler des projets énergétiques destinés à satisfaire le peu de demande énergétique laissée par EDF et les producteurs d’énergie fossile, présents également sur le marché de l’électricité. Un système de marchés publics qui profite surtout aux champions économiques français tels que Bouygues, Engie et la SNCF.

Le Québec, un champion des énergies renouvelables en retard sur le solaire

Agrandissement : Illustration 5

La schizophrénie de la politique française de transition énergétique n’est pas sans rappeler le texte usine à gaz appelé « Loi 106 » au Québec, qui proclame l’objectif d’un dépassement des 60% de production renouvelable dans le mix énergétique québécois… Tout en libéralisant l’extraction d’hydrocarbures. Le monopole public Hydro-Québec, producteur de 96% de toute l'électricité consommée dans la province à des tarifs quatre fois moins cher qu'aux Etats-Unis, ne risque pas d'être exposée à cette nouvelle concurrence. En revanche, l’arrivée d’hydrocarbures locaux sur le marché du chauffage peut battre en brèche les positions déjà marginales qu’y occupe l’énergie solaire.

Les Québécois sont conscients de leur immense potentiel énergétique solaire. Selon Patrick Goulet, porte-parole de l'association Energie solaire Québec, ce potentiel est « au moins aussi important que celui de l'Allemagne », mais peu exploité à cause des « coûts très bas de l'électricité » produite par Hydro-Québec. D'où un déploiement d'énergie solaire « qui se fait surtout auprès des propriétaires de maisons qui utilisent des systèmes solaires passifs ».

C’est le cas de la laiterie Chagnon, à Waterloo (60 km à l'est de Montréal), qui chauffe l’eau qu’elle consomme à l’aide de l’énergie solaire qui arrive par des capteurs situés sur son toit. En 2012, ce système à concentration solaire parabolique (CSP) a d’ailleurs valu à son concepteur, l’entreprise Rackam, le Prix Innovation technologique à l’occasion de la 22e édition de la Soirée Énergia.

Le rôle des citoyens, des agriculteurs et des coopératives

Agrandissement : Illustration 6

Lorsque l’on voit la France s’accrocher au nucléaire et le Québec développer l’extraction d’hydrocarbures, on est tenté de regarder outre-Rhin, où la dynamique citoyenne et participative initiée en 2011 a de quoi impressionner. Cette année-là, plus de 80 000 citoyens se sont engagés dans des coopératives citoyennes d’énergie, y investissant plus de 800 millions d’euros (1 million 40 mille dollars canadiens). Les régies municipales, sociétés coopératives citoyennes et éco-villages agricoles, d’après le magazine Reporterre, sont aujourd’hui responsables d’un kilowattheure d’énergie renouvelable sur deux produits dans le pays.

De toute évidence, la sortie du nucléaire a été la première étape de la révolution écologique allemande. L’engagement coopératif historique des Allemands a permis ensuite à leur production énergétique de rebondir dans le bon sens. Jusqu’à ce qu’un amendement législatif en date de 2014 qui dégrade les conditions d’investissement dans ces coopératives… La marche de l’histoire est dialectique même lorsqu’il y a urgence – en l’occurrence climatique.