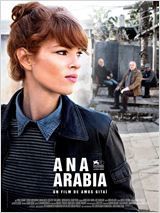

d'Amos Gitaï Sélection compétition officielle Mostra de Venise septembre 2013

Avec Yuval Scharf (Yael) Yussuf Abu-Warda (Yussuf) Sarah Adler (Miriam) Assi Levy (Sarah) Uri Gavriel (Hassan) Norman Issa (Norman)

Amos Gitaï s'est inspiré de l'histoire de Leïla Djebarine, femme polonaise rescapée d'Auschwitz convertie à l'Islam pour épouser un Arabe; et il a choisi un bidonville de Jaffa (banlieue de Tel Aviv), plus précisément une enclave où (sur)vivent Arabes et juifs, pour tourner Ana Arabia (Je suis Arabe). Tour de force: un seul plan-séquence de 81 minutes. Les raisons? Adopter le point de vue d'un tiers invisible qui suit le personnage principal, une journaliste israélienne venue interroger famille et entourage d'un couple mixte dont l'épouse Siam Hassan vient de mourir? Certes, mais surtout éviter coupure et raccords afin que "continuité et rythme englobent les fragments et les personnages" (propos du réalisateur); afin que la fluidité (forme) soit en harmonie avec le "message" (fond)

Ainsi Yael, la journaliste qui "enquête" sur Siam Hassan pour un reportage, déambule dans les ruelles, passe de la rue à un salon, s'assoit, sort son calepin, téléphone, passe d'un interlocuteur à l'autre; les témoignages sont la preuve vivante de la possibilité d'une coexistence pacifique entre personnes de confession différente... L'espace arpenté par Yael (sa topographie et sa géographie , celles de cette enclave de "paix", avec ses maisons, ses places, ses citronniers, des pièces de mécanique, des verres de thé, du linge et les décorations intérieures) est à mettre en parallèle avec le labyrinthe d'histoires racontées par le vieillard et les trois femmes (des évocations parfois douloureuses, des constats amers, un certain "fatalisme"). Le dernier plan après un travelling ascendant met en évidence l'unité retrouvée: l'infini du ciel envahit l'écran !!!

Immerger la caméra dans une communauté où juifs et Arabes cohabitent sans difficulté majeure, rattacher ce modus vivendi au passé, et ce faisant proposer un contre-exemple à la réalité sauvage, (les massacres le carnage le pouvoir de l'extrémisme religieux et politique ) est certes très louable mais ne convainc pas vraiment. Pourquoi? L'interprétation de Yuval Scharf (la journaliste) sonne faux: autant son allure de star hollywoodienne que la larme qui à un moment perle sur sa joue! (et du coup jette le discrédit sur les histoires assez "édifiantes" entendues auparavant). Cabotinage? fausse candeur? Le contraste, certes recherché par le réalisateur, entre la "bourgeoise ashkénaze" de Tel-Aviv et la "famille d'Ana Arabia", est si prononcé qu'il frise la caricature. De plus le choix d'un seul plan séquence loin de "fluidifier" la narration la transforme en une pièce de théâtre - où d'ailleurs entrées et sorties des personnages annoncées par une musique, seraient comme des pauses entre deux actes....