Il y a quelques mois encore, dans un contexte para-universitaire censément favorable aux pensées écologistes, une personne que nous appellerons ici Claude faisait en substance à trois de nos membres la réflexion suivante : « il s’agit d’organiser l’économie en fonction des vrais besoins collectifs, plutôt que du PIB, dont il faut cesser de se préoccuper car c'est un mauvais indicateur ». Et jusque-là Claude, qui est économiste spécialisé·e dans des questions connexes à celles qui vont nous occuper maintenant, résumait seulement sa propre orientation politique — que nous trouvons plus défendable que d’autres. Mais iel ajouta aussitôt sur le ton de l'évidence que « la décroissance, c’est ça ». Sous-entendu : « c’est ça, et pas ce que vous dites ». Or que disions-nous ? Que la décroissance telle que nous voulons la défendre est (entre autres choses) un projet d’appauvrissement de la population française [1].

Loin d’être anecdotique, cette tentative de rappel à l’ordre politique mais aussi académique de la part de Claude nous a paru être représentative d’une confusion qui, depuis quelques années, envahit non seulement l'économie écologique au sens large mais toute la gauche. Un échange paru cet été dans le journal Le Monde, entre Jean Pisani-Ferry (lequel estime comme nous qu’en fait la décroissance « n’a macroéconomiquement pas de sens clair » [2]) et dix économistes (dont la position de Claude est proche [3]), témoigne à la fois de cette confusion et de l'intérêt que suscite la discussion sous-jacente dans le débat public en France aujourd'hui.

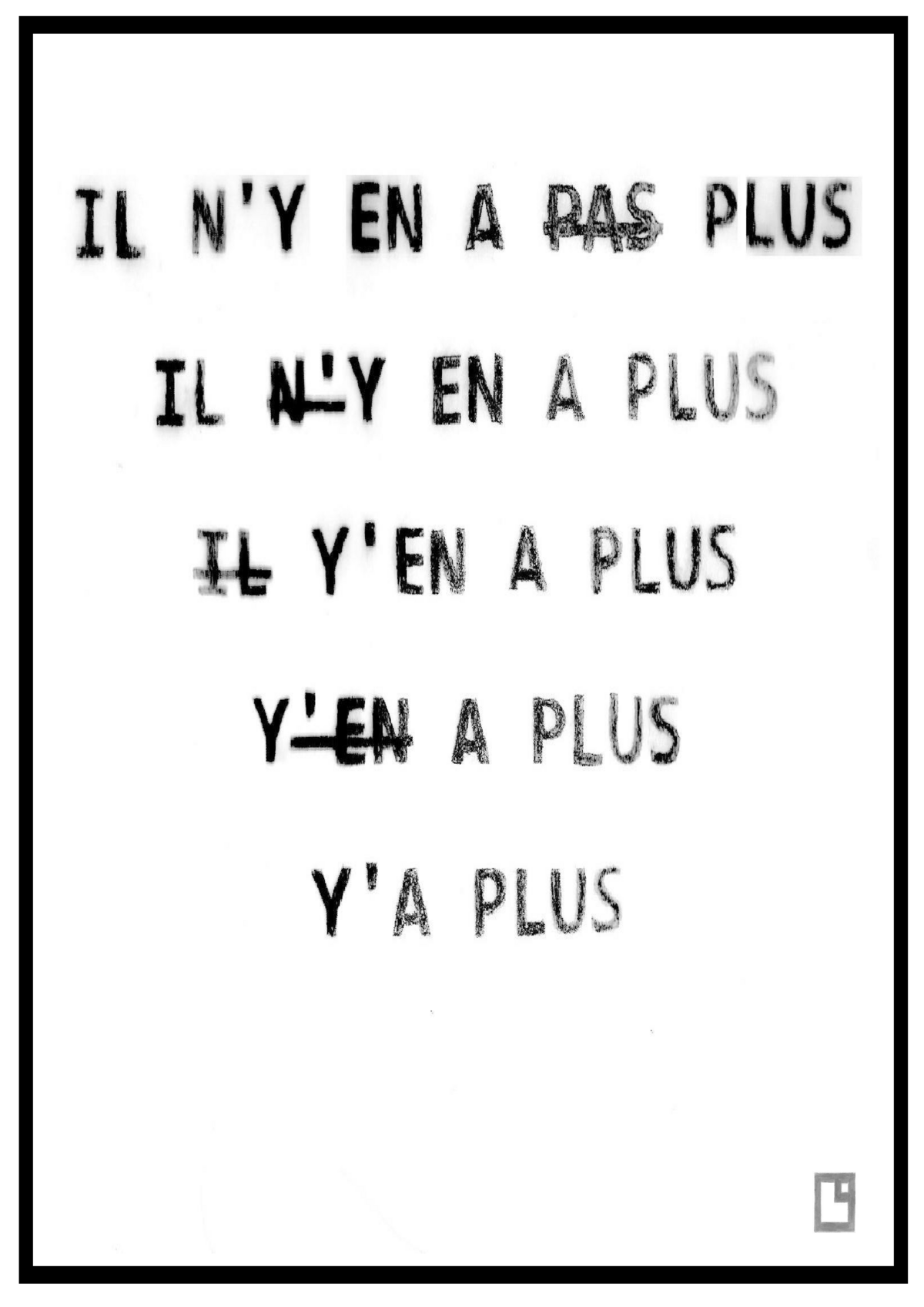

Agrandissement : Illustration 1

Il nous a donc semblé utile de prendre le temps requis pour démêler cette confusion par un exposé relativement approfondi, en trois articles. Car à nos yeux la remarque que nous a faite Claude – « la décroissance c'est ça » – suscite (au moins) trois problèmes conceptuels importants, liés entre eux mais possédant chacun sa part d’indépendance.

Le premier se pose ainsi : si vraiment « la décroissance c'est ça », qu'est-ce que cette dernière propose de faire décroître au juste ? Est-ce (comme on pourrait le supposer spontanément) le PIB ? Mais dans ce cas, pourquoi ne pas se préoccuper de cet indicateur de façon directe ? Et à quelles conditions une baisse d'un PIB pourrait-elle n'entraîner aucune baisse de la richesse de la population et du territoire qui y correspondent ? Et si la décroissance ne pense à faire décroître ni le PIB ni la moindre richesse digne de ce nom (tandis que d’autres vues et revendications écologistes y appellent) faut-il continuer à l'appeler ainsi ? Ne la condamne-t-on pas alors à rester, au mieux, polysémique, et à ne jamais pouvoir nommer un concept auquel une théorie pourrait se référer précisément ? C'est le problème qu'on va poser d'abord sous la forme de l'articulation compliquée entre plusieurs expressions voisines : « critiques de la croissance », « post-croissance », « objection de croissance » et « a-croissance ».

Deuxième problème : si « la décroissance c'est ça », alors en quoi se distingue-t-elle de ce qu’on appelle couramment le socialisme (économique) ? Car bien que ce dernier ait connu de multiples courants, il y a déjà longtemps qu'y opposer la satisfaction planifiée de « vrais besoins » à des « productions pour le profit » fait partie des lieux communs, et remplacer dans ce type de propositions le syntagme « productions pour le profit » par « PIB » (c'est-à-dire : somme des valeurs ajoutées) ne change rien à l'affaire — sauf très marginalement. Dans Le Monde, les dix économistes cité·es plus haut évoquent « une transformation planifiée et démocratique du système économique afin de réduire radicalement l’impact écologique et les inégalités et d’améliorer le bien-être » [4]. Mais il devrait être évident à tout le monde que rien, dans cette définition, ne pourrait permettre de distinguer la décroissance d'autres concepts pré-existants : en fait ce ne sont pas seulement toutes les nuances contemporaines du socialisme mais la plupart des projets de « croissance verte » qui pourraient s’y reconnaître [b]. La décroissance ne serait-elle donc qu'une version contemporaine, écologisée, de la critique des défaillances de marché et des inégalités économiques (avec ses différents niveaux de radicalité) ? Dans ce cas, bien qu’on ne puisse pas tout à fait donner raison à Pisani-Ferry, le mot « décroissance » ne renverrait pas pour autant à un contenu distinct. Si ce problème est particulièrement prégnant dans les évagations du Timothée Parrique de Ralentir ou périr, auxquelles nous allons consacrer notre prochain article, nous allons déjà examiner dans les lignes qui suivent comment la dimension politique de la décroissance — qui se rattache de fait au(x) socialisme(s) — peut interférer avec sa bonne définition scientifique.

Le troisième problème nous emmène vers une discussion économique et même philosophique autrement sérieuse quoique bien connue : que sont les « vrais besoins collectifs » et qu'est-ce qu'une « transformation planifiée et démocratique du système économique » ? Qui est à même de déterminer ce genre de choses, par quelle procédure, au sein de quelle(s) institution(s) ? Si la décroissance pose sur ce terrain les mêmes difficultés que le socialisme (dont les échecs historiques peuvent être relativisés mais non ignorés) a-t-elle des réponses spécifiques à y apporter ?

Tant que les trois problèmes qu’on vient de lister restent en suspens, nous croyons qu’il est impossible dans notre débat public de reconnaître la « méta-crise » écologique [a] dans la réalité de ses enjeux économiques. Quand il est question de « décroissance », nous nous sentons au contraire sommé·es de faire comme si le(s) socialisme(s) antérieur(s) à cette crise — et dits « productiviste(s) » — avai(en)t donné par avance toutes les réponses à lui apporter socialement. Il s’agit donc carrément ici, selon nous, de poser le cadre d’un échange suffisamment déterminé pour permettre des progrès théoriques et in fine pratiques en matière de décroissance, ce qui nous semble faire défaut aujourd’hui. Bien sûr, il est possible de cadrer cet échange autrement qu’on ne propose de le faire, mais ici nous espérons avant tout attirer l’attention sur le besoin général d’un tel cadrage. C'est la visée principale du présent article, qui va tenter de développer les deux premières des trois questions ci-dessus. Et qui sera prolongé, après notre critique de Ralentir ou périr, par une tentative de définition théorique de la décroissance apte à répondre (via le problème des « besoins ») aux difficultés exposées entre temps.

1. Décroissance ou post-croissance ?

Pour définir le terme « décroissance », on peut d'abord se référer à un petit passage très éclairant de Serge Latouche, souvent considéré comme le théoricien français de référence dans le champ concerné. Ledit passage figure dans un ouvrage déjà classique paru il y a une vingtaine d'années [5] :

« Le mot d'ordre de décroissance a [...] surtout pour objet de marquer fortement l'abandon de l'objectif de la croissance pour la croissance, objectif dont le moteur n'est autre que la recherche du profit par les détenteurs du capital et dont les conséquences sont désastreuses pour l'environnement. En toute rigueur, il conviendrait de parler d’"a-croissance", comme on parle d'"a-théisme", plutôt que de "dé-croissance". »

Si on coupe la citation à cet endroit, ce passage suggère une définition de la décroissance qui correspond assez bien à celle sur laquelle se basait implicitement Claude en nous répondant. Définition de laquelle s'ensuivrait, comme le suggérait Claude, que ce qu’il faut nommer « décroissance » ne proposerait en réalité pas (directement) de faire décroître quoi que ce soit. Mais on ne peut que rejoindre Latouche quand il précise que décroissance n'est alors « [e]n toute rigueur » pas le bon mot : si, comme on va le voir, ce à quoi Claude nous a renvoyé fût bien appelé historiquement « décroissance » par les gens qui s'en réclamaient et bien qu’une définition similaire du mot ne cesse d'informer des recherches intéressantes – comme celles auxquelles se réfèrent nos dix économistes dans Le Monde – reste que cette appellation pose un problème sur le plan logique.

En vue d’éviter ce problème, nous parlerons donc dorénavant à propos de la « décroissance » telle que définie par Claude (dans ce que nous avons appelé son « rappel à l’ordre ») non pas d'« a-croissance » (d’abord parce que le terme proposé par Latouche n'a pas rencontré un succès énorme…) mais de « post-croissance », soit le nom retenu pour désigner à peu près la même chose dans la plupart des publications anglophones de nos jours. La post-croissance — courant auquel on peut rattacher de célèbres auteurices comme Tim Jackson [6], Kate Raworth [7], Peter Victor [8], Kate Pickett et Richard Wilkison [9] (...) — peut être définie plus précisément comme l'attitude en économie théorique qui consiste à « [c]esser de prioriser la croissance du PIB comme un objectif politique et prioriser à la place des améliorations dans le bien-être collectif respectant les frontières planétaires, améliorations mesurées par un éventail beaucoup plus complet d'indicateurs sociaux et environnementaux » [10]. Cette attitude se distingue comme un sous-ensemble de ce qu’on peut appeler les « critiques de la croissance », lesquelles dépassent de loin, comme on le verra, le cadre de l’économie stricto sensu.

En attendant, on doit (continuer à) se demander ce qu'on peut appeler décroissance « en toute rigueur ». Et sur ce point qu’il soulève à juste titre, Latouche demeure curieusement ambigu… et même davantage. Peu avant le passage précédemment cité il écrit ainsi, non sans malice :

« À la suite des publicitaires, les médias appellent "concept" tout projet qui est à la base du lancement d'un nouveau gadget, y compris culturel. Il n'est pas étonnant, dans ces conditions, qu'ils m'aient posé la question du contenu de ce "nouveau concept" de décroissance. Au risque de les décevoir, précisons [...] que la décroissance n'est pas un concept, au sens traditionnel du terme en tout cas, et qu'il n'y a pas à proprement parler de "théorie de la décroissance" comme les économistes ont pu faire des théories de la croissance, et encore moins de modèles clefs en main. Il ne s'agit pas du "symétrique" de la croissance […]. »

Finalement, si on pousse à la limite le propos de Latouche, pour lui la décroissance ne désigne ainsi pas autre chose que l’ensemble (pourtant vaste) des critiques de la croissance. Un ensemble qui n’est donc pas seulement imprécis à cause du nombre des éléments concrets qu’il est censé contenir, c’est-à-dire en fonction de l’extension conceptuelle qu’on peut déduire de leur diversité. Puisque pour que la décroissance « reste ensemble », on devrait au contraire prendre soin de ne jamais faire pour de bon une telle déduction synthétique et de ne jamais réduire par là ledit ensemble au moindre énoncé théoriquement cohérent. Le réduire ainsi serait de toute façon superflu pour comprendre de quoi on parle puisque, dans le monde renversé que Latouche dépeint, le « concept » est un truc qu’on peut laisser aux médias de masse et à la publicité. Faut-il en conclure que toute communication humaine plus interactive et plus profonde devrait apprendre s’en passer, puisque, à partir du moment où le mot « concept » est utilisé pour désigner des « gadgets » donc à tort et à travers — c’est-à-dire : sans concept — renoncer pour de bon à conceptualiser serait encore le moyen le plus sûr de ne jamais « gadgétiser » la moindre culture à l’avenir ? Dire que sous ses airs rebelles, cette suggestion latouchienne semble manquer d’arguments serait un euphémisme [c]. Au vrai elle frappe par sa bêtise… à moins de la regarder au prisme du politique plutôt que du scientifique. Or on peut trouver des vues similairement « rassembleuses » chez Vincent Cheynet (autre acteur bien connu de la décroissance en France), qui les assortit d'une justification stratégique plus assumée :

« Avant d'être un concept opératoire, sur lequel appuyer une politique, la décroissance vise d'abord une désaliénation, un déconditionnement, une désintoxication, un désencombrement [...]. Il cherche à enfoncer une porte de la citadelle de la pensée unique, à créer une faille dans l'enfermement psychologique de notre société. C'est seulement après l'ouverture de cette brèche qu'il sera possible de faire passer un discours nécessairement complexe et nuancé. Sinon, autant parler à un mur. [11] »

Un terme est resté pour condenser l'idée derrière ce genre de métaphores militaires : c'est celui, très parlant, de « mot-obus », forgé par cette autre figure « décroissante » qu’est Paul Ariès. Si ce dernier évoque aussi la nécessité de « mots-chantiers » [12] — donc de propositions positives que la décroissance doit mettre en débat une fois opéré son travail négatif — il rejette lui aussi, comme beaucoup, l'idée d'une « théorie générale » de la décroissance [e]. Et il lie spécifiquement ce rejet, comme Latouche, à celui de l'économisme voire de l'économie, avec leurs prétentions scientistes à décrire mécaniquement les phénomènes sociaux. Mais il le lie aussi, comme Cheynet, à des considérations qu’on peut interpréter très prosaïquement : entre les différentes « tendances » voire « chapelles » mais aussi entre les différents secteurs de lutte politique qu'on peut identifier au sein de la décroissance il faut entretenir, comme dans n’importe quel vulgaire parti, le sens du collectif et celui du débat utile plutôt que les fantasmes démiurgiques et pinaillages singuliers. De sorte à réserver son énergie pour l'adversité véritable :

« La décroissance se veut tout autant une belle idée qu’un mouvement réel. […] Elle n’est pas […] une idéologie sur laquelle la réalité devrait, peu ou prou, se régler mais un mouvement réel déjà existant et qui abolira la société économique. Le passage vers une société de décroissance ne doit pas être discuté en tant que spéculation abstraite (ce qui nous conduirait vers du religieux) mais à partir des possibilités historiques actuelles. Nous devons donc apprendre à repérer les formes concrètes que prennent les résistances et les alternatives à la dictature de la société économique (AMAP, SEL, Coop bio, écoles alternatives, Slow food, etc.). Nous devons repérer les nouveaux sujets collectifs de ce mouvement (Rmistes, « intellos déclassés », syndicalistes critiques, militants déboussolés, etc). […] Il s’agit […] de prendre conscience que beaucoup de gens font, depuis toujours, des petits actes (et des petites pensées) de décroissance sans jamais en avoir entendu parler. [13] »

Dans cette perspective, la décroissance se conçoit donc (elle-même) à l’instar du marxisme comme l’émanation « idéelle » d’une dynamique « matérielle » dans la réalité sociale. Critique ou apologétique, la théorie politique en général est censée n’avoir de sens potentiel que dans la mesure où elle décrit la réalité du point de vue selon le point de vue de sa base socio-économique et conformément, sinon à ses intérêts objectifs, du moins aux visées qu’elle manifeste pratiquement. Mais à ce compte-là, plutôt que de chercher un sens « véritable » qui manquerait à la décroissance, renversons donc la perspective : voyons si nous pouvons rendre compte de son imprécision conceptuelle comme de l’expression positive de son incohérence sociale. Ces « gens » qui sont « beaucoup » à faire et à prôner la décroissance par inadvertance, est-ce qu’ils veulent diminuer le PIB et les revenus qui vont avec ou est-ce qu’ils préfèrent en rester à manger calmement des légumes locaux sans pesticides comme à la cantine Montessori ? Est-ce que parmi eux les Rmistes (c’est-à-dire, aujourd’hui, les gens qui touchent le RSA) sont rigoureusement dans le même état d’esprit que les autres [f] ?

On peut affirmer sans doute possible qu’en plus d'être un « mot-obus » la décroissance au sens d’« ensemble des critiques de la croissance » a été de façon consciente, pour les trois auteurs qu’on vient de citer, ce que Joan Martínez-Alier appelle un « terme-parapluie » (umbrella term) [14] : sa polysémie ouverte, dont nous avons hérité, a même été délibérément entretenue dans leurs textes. Ce dans l’optique de représenter au mieux non seulement une négativité critique de circonstance mais aussi la variété effective et revendiquée d'approches (et de personnes) que ce terme peut regrouper, pour faire des sciences humaines, mais aussi et surtout pour espérer changer la vie.

Or il n’y a qu’un pas du « terme-parapluie » au « signifiant flottant » tel qu’on le trouve dans le « populisme » théorisé par Ernesto Laclau et Chantal Mouffe [15]. Ce signifiant qui pousse d’autant plus au rassemblement politique que n’affirmant rien par lui-même, il se laisse approprier par qui veut. Est-ce à dire que pour Laclau et Mouffe, on peut et parfois on doit fonder des « convergences de luttes » sur des malentendus ? Réponse fermée : oui. Mais dans la lutte pour la décroissance comme dans bien d’autres, il vaut mieux que ça ne « flotte » pas trop quand même. Un million de personnes criant à l’unisson qu’il faut aller le plus loin possible ensemble, si elles associent cette idée à un signifiant unique (par exemple celui d’un club de football), offre à coup sûr des débouchés commerciaux considérables ; leur puissance politique quant à elle ne dépasse pas forcément zéro. Quitte à faire une métaphore militaire, on peut citer à ce propos le grand matérialiste Bonaparte : « la force d’une armée […] s’évalue par la masse multipliée par la vitesse ». Autrement dit : la masse seule n’est jamais qu’un facteur, qu’il est inutile d’augmenter quand on fait diminuer d’autant et du même coup la cohérence du mouvement. Malheureusement, il en va de même en politique.

2. Économie, anthropologie et politique

On doit maintenant faire une distinction supplémentaire pour séparer le genre de critiques de la croissance qui a le vent en poupe à l’international aujourd’hui (avec Jackson, Raworth, Victor…) et la mouvance, plus ancienne et assez franco-centrée, qu’on vient d’évoquer (avec Latouche, Cheynet et Ariès). C’est à cette dernière qu’on va désormais réserver le nom d’« objection de croissance ». Et nous emploierons ce qualificatif pour renvoyer simultanément — comme cela arrive souvent dans l’histoire des idées — à un contexte socio-historique et à un ensemble théorique… qui ne se recoupent pas forcément. De la même façon que, si rien n’interdit de s’essayer aujourd’hui à réaliser une peinture dans un style authentiquement « cubiste » sur le plan pictural, cette peinture ne ressortira jamais pour autant du mouvement « cubiste » qui a émergé du Paris des années 1910-1920.

Sur le plan socio-historique donc, l’« objection de croissance » peut désigner le mouvement intellectuel qui a vu (re)naître le mot « décroissance » dans son acception contemporaine. On fait souvent remonter la naissance de ce dernier au début des années 2000, avec la tenue d’un colloque de l’UNESCO et la publication d’un hors-série de la revue S!lence qui ont tous deux réuni d’un côté les Casseurs de pub (comme Cheynet) et de l’autre des intellectuel.le.s issus de la « critique du développement » (comme Latouche).

Mais sur le plan théorique, (une bonne partie de) cette « objection de croissance » continue d’exprimer sa singularité. Ainsi la notion d’ « a-croissance », qu’on a croisée plus haut chez Latouche, peut-elle être comprise autrement que par son caractère négatif (partagé avec la post-croissance entre autres critiques de la croissance). Elle renvoie aussi à une positivité, notamment méthodologique, décelable dans sa référence systématique à la critique de la religion. Rapprocher l’a-croissance de l’athéïsme, comme le fait Latouche, c’est en effet inscrire la critique de la croissance dans la filiation de la théorie marxiste de l’idéologie et plus généralement la porter à un niveau qu’on peut qualifier de philosophique ou — comme nous le feront dorénavant ici — d’anthropologique. Là où la « post-croissance » a tendance à réfléchir dans le cadre des catégories fondamentales de l’économie politique (comme la valeur, la monnaie, le travail, la production…) — quoiqu’en prenant régulièrement du recul sur ces catégories — pour le « latouchisme » (qui a marqué l’objection de croissance) c’est cette « économie » dans son ensemble dont il faut voir qu’elle est une « invention » et avec laquelle il faut « en finir » [16],[g]. D’où un slogan au moins aussi célèbre que celui de « mot-obus »: « il ne faut pas (seulement) décroître, mais dé-croire ».

Aux yeux de Latouche, définir la décroissance comme une « simple » opposition à la croissance du PIB (c'est-à-dire vouloir décroître sans dé-croire) serait donc un peu comme vouloir s’opposer au christianisme en faisant mine de vénérer l’Antéchrist, comme si ce dernier ne relevait pas d’une catégorie purement chrétienne. C’est ainsi qu’on peut comprendre, en dernière analyse, l’insistance de l’économiste sur le fait que sa décroissance n’est pas le « "symétrique" de la croissance ». Non seulement il serait catastrophique dans les conditions actuelles de notre « société de croissance » qu’elle connaisse durablement une « croissance négative » (c’est-à-dire une dépression) – ce qui nous force à mettre en place collectivement les conditions économiques (au sens large) d’une baisse soutenue de la production et de la consommation matérielles – mais aux yeux de Latouche, une décroissance vraiment soutenable suppose bien davantage que des conditions « économiques » (c’est-à-dire essentiellement : marchandes). Cela suppose une sorte de refonte de la société, et plus précisément, la fin des institutions de ce que Karl Polanyi appelle la « société de marché », où le développement des activités marchandes s’impose au reste des relations sociales (politiques, familiales, amicales, éthiques…) [17]. De là vient que par moments, le discours de Latouche s’oppose carrément à toute vision quantitative de la décroissance, qu’il assimile à de l’économi(ci)sme : cette opposition, comme on le verra dans notre prochain article, est au coeur de sa récente polémique avec Parrique [18]. Mais au-delà des mots, des approches philosophiques et des éventuelles postures « radicool », quel est l’enjeu pragmatique des discussions qu’on vient de résumer grossièrement ?

De notre point de vue, cela reste dur à dire. Car si on ne peut pas nier la pertinence de conserver un « niveau anthropologique » dans les critiques de la croissance — indispensable pour ne pas rétrécir notre horizon aux catégories dictées par la société présente — force est d’admettre que la grande « fin de l’économie » n’est pas à l’ordre du jour. Ce, non pour des raisons « purement politiques » (et à ce titre intégralement performatives) mais d’abord à cause de faits qui ne peuvent être méprisées par un esprit matérialiste : aujourd’hui ce sont des relations marchandes avec leur inertie, des relations dont on voit mal comment les séparer d’une société de marché, qui maintiennent les systèmes techniques desquels dépendent nos vies et les capacités d’actions (plus ou moins favorables) dont nous disposons vis-à-vis de nos environnements « naturels ». Or il faut se rappeler que toute ambition d’écologie politique est désormais suspendue à la possibilité d’agir assez bien c’est-à-dire assez vite pour échapper à la « méta-crise » [e]. Pour le dire avec une métaphore physique, nous devons atteindre une vitesse de libération suffisante pour nous arracher au champ gravitationnel de cette crise qui, tel un trou noir, nous aura définitivement piégé bien avant de nous avoir englouti. Puisque chaque jour qui passe, notre agentivité s’efface un peu plus devant la simple nécessité de réagir aux catastrophes qui s’imposent à nous. Dans une telle situation, avons-nous réellement d’autres possibilités que de cultiver la modestie théorique et de partir des conditions socio-techniques présentes ?

Il est peut-être heureux que les idéaux-types qu’on a appelé « objection de croissance » (comme ensemble théorique) et « post-croissance », bien qu’on puisse y rattacher plus ou moins chaque discours parmi les genres qu’on a évoqué, s’y mélangent en réalité fréquemment et y entretiennent même souvent une certaine interdépendance fonctionnelle : pour faire une bonne critique économique, il est utile de passer par une forme de critique de l’économie et réciproquement. Pour prendre un exemple courant, il est compliqué de justifier une « simple » proposition économique redistributive (comme la taxe Zucman actuellement) sans réfléchir un tant soit peu à la catégorie même de propriété et aux justifications qui l’accompagnent... ce qui est impossible sans faire des expériences de pensées basées entre autres sur des propositions « réformistes » et ainsi de suite.

Voilà donc un autre ensemble de raisons pour lequel, au niveau politique, c’est la catégorie « parapluie » couvrant idéalement l’ensemble des critiques de la croissance (malgré leurs divergences) qui reprend constamment le dessus dans les définitions adéquates et légitimes du signifiant « décroissance ». L’urgence écologique nous pousse non seulement à faire front commun face aux mille nuances du « croissantisme » de nos gouvernements (et bien au-delà…) mais à superposer au cours de nos interventions différents niveaux d'aspirations au changement social et en même temps de profondeur critique. Depuis le niveau, très modeste, qui est nécessaire aujourd’hui pour seulement « appuyer sur la pédale de frein » dans la trajectoire sans avenir que suit notre métabolisme socio-technique, jusqu’à celui, d’une exigence inouïe, qu'il faudra rapidement atteindre si nous parvenons à infléchir vraiment cette trajectoire voire à construire une société écologique.

La typologie que nous venons d’esquisser n’a d’autre but que de situer rapidement, les unes par rapport aux autres, différentes idées confondues sous le terme « décroissance». Mais, outre que ces tendances ne couvrent pas l'intégralité du champ « décroissant » (auquel on pourrait rattacher jusqu'à certaines franges de l'économie écologique au sens restreint) on aurait très bien pu utiliser à cette fin d’autres conventions terminologiques. Par exemple, chez Timothée Parrique, l’expression « objection de croissance » désigne en gros la pure critique négative de la croissance, tandis que « post-croissance » renvoie à la vision d’une future économie écologisée, devenue stationnaire après une période de « décroissance »... même s'il écrit ailleurs que « théoriquement il n'y a pas de véritable différence différence théorique entre ces deux [derniers] concepts » [19] ; les trois signifiants — objection de croissance, post-croissance, décroissance — marquent en outre à ses yeux des niveaux croissants de « radicalité » (sans qu'on sache exactement ce que ça implique). Chez Jeroen Van Den Bergh et Ivan Savin, qui distinguent par les mêmes critères que nous « post-croissance » et « décroissance », ce dernier terme devrait être réservé au projet d’une « réduction délibérée de l’activité économique » [20]. Mais eux aussi sont forcés de constater que « ces dernières années la distinction entre post-croissance et décroissance » est devenue un peu floue ». Et on peut dire la même chose de toutes les distinctions qui précèdent : si elles gardent leur pertinence dans un contexte d'exigence théorique, auprès du « grand public » français c'est le terme « décroissance » qui, avec toutes ses ambiguïtés, se fait progressivement connaître... à mesure que diminue son association avec l'idée de « réduction délibérée de l’activité économique ».

3. Une croissance verte presque comme les autres

« On ne sort de l’ambiguïté qu’à son détriment », écrivait le cardinal de Retz. En tout état de cause, on a vu que les motifs compréhensibles de ne pas en sortir sont nombreux dans le cas de la décroissance, et qu’ils ont été parfaitement réfléchis du côté de ses défenseur·es. Dans ces conditions il nous semble inapproprié de répondre à Pisani-Ferry, comme l’ont fait les auteur·es de la tribune mentionnée en introduction, que « non, la décroissance n’est pas un concept flou ». Faut-il pour l’avenir préciser ce (pseudo-)concept, si oui pourquoi, et comment ? Tels sont, à nos yeux, les vrais points de débat.

Et si une telle précision nous paraît plus que souhaitable, c’est d’abord parce qu’en attendant, beaucoup d’interventions « décroissantes » dans le débat public tombent à plat sur le plan scientifique. On peut lire par exemple dans la tribune des économistes écologiques citée en introduction, qu'« au lendemain de la clôture de la conférence internationale organisée conjointement par l’lnternational Society for Ecological Economics [ISEE, NDLR] et l’International Degrowth Conference, [la position exprimée par Pisani-Ferry] revient à fermer délibérément les yeux sur des décennies de recherche et des centaines d’articles scientifiques publiés sur le sujet ». Or une méta-étude parue en décembre dernier dans Ecological economics (soit la revue publiée par l’ISEE), évaluant systématiquement un échantillon de 561 articles sur la décroissance, concluait justement que 90% d'entre eux doivent être catégorisés comme des opinions plutôt que des analyses, que peu se basent sur des données qu'elles soient quantitatives ou qualitatives (...) et que beaucoup se focalisent sur des exemples locaux déconnectés de la préoccupation macroéconomique qui devrait pourtant être leur objet premier [21]. Quelques mois plus tôt dans le même journal une autre publication, basée sur 951 articles incluant « décroissance » ou « post-croissance » dans leur titre, y constatait « un faible niveau de collaboration » entre auteur.e.s ainsi qu'un « manque de propositions politiques en matière (...) distributive » relativement à l'ancienneté du champ [22]. Si les choix méthodologiques à l'origine de ces papiers mériteraient sûrement des critiques détaillées, on peut d’autant moins ignorer leur bilan qu’il est loin d’être isolé. Et lui-même, « relativement à l’ancienneté du champ », commence à franchement vieillir.

Dès 2011, Jean-Marie Harribey, pour le conseil scientifique d’ATTAC, appelait comme nous voulons le faire aujourd’hui les discours décroissants à mettre les points sur leurs i, en s’agaçant des mêmes pirouettes pseudo-conceptuelles que nous avons listé plus haut : « [à] la question comment définir la décroissance ? », écrivait-il alors, « les réponses "c’est un mot-obus", ou bien "la décroissance n’est pas le contraire de la croissance", ou bien "c’est la transformation de l’imaginaire", ne sont pas à la hauteur, voire pas sérieuses du tout » [23]. Critique que Harribey poursuivait ainsi : « [o]n ne peut pas critiquer la croissance du PIB, qui serait l’objectif de nos sociétés […], en refusant ensuite d’admettre que la décroissance ne vise pas à le faire diminuer ». Nous soupçonnons quinze ans plus tard que c’est parce que cette dernière critique est restée valable que la précédente l’est restée aussi : il s’avère qu’il faudrait choisir entre l’efficacité populiste provisoire du « signifiant flottant » et l’efficacité théorique et pratique durable du concept. Soit on maintient la décroissance dans son ambiguïté permanente — au sujet de son impact non seulement sur le PIB mais sur la richesse matérielle associée — soit on fait ce qu’exige non seulement une réflexion scientifique, mais aussi l’espoir d’une puissance politique véritable.

Faut-il s’étonner, pour l’heure, de voir le genre de critiques de la décroissance publié par l’ISEE sur le ton de la cordialité scientifique systématiquement repris avec virulence partout où on s’y oppose politiquement ? Et là non plus, le problème ne date pas d’hier. Deux ans avant Harribey, Lutte ouvrière s’exclamait que « la décroissance n'est pas une théorie scientifique, mais un conglomérat d'idées parfois totalement contradictoires » ; que « [c]ette hétérogénéité permet à ce courant de dire tout et n'importe quoi » [24]. Et le parti voulait expliquer par là, non sans raison, « que certains […] partisans [de la décroissance, NDLR] se réclament de l'extrême gauche et d'autres, comme Alain de Benoist, clairement de l'extrême droite ». Sur ce point aussi, le débat fait du sur-place depuis quinze ans.

Chaque fois qu’il est question de faire quelque chose de politique à proprement parler, c’est-à-dire de savoir comment gérer des conflits et arbitrer entre des intérêts, la décroissance se révèle inutile aux gens qui s’en réclament pour la même raison qu’elle est impuissante à convaincre les autres : parce que politiquement elle n'affirme rien de particulier. Après avoir affirmé que la croissance telle qu’elle existe n’est pas soutenable écologiquement — ce que tout le monde sait — elle se réduit la plupart du temps après avoir déclaré impossible toute « croissance verte » à une suite d’incantations idéalistes comme « retrouver la convivialité », « changer notre façon de concevoir la richesse », « cesser de confondre l’abondance avec l’accumulation matérielle», etc.

Mais les conflits continuent d’exister dans la société, et des arbitrages continuent d’y être faits. De sorte que, dans le flou de la décroissance, ce qui finit par dominer est ce qui domine ailleurs. C’est-à-dire la croissance. Non pas la croissance en tant que chiffre abstrait de la comptabilité nationale — qui n’a jamais intéressé grand-monde — mais le niveau de vie qui détruit effectivement la planète. Car il devient difficile de parler publiquement de remettre en cause ce niveau de vie dans un cercle social de gauche sans se voir rappelé à l’ordre, comme nous l’avons été, par la ou le Claude du coin.

Et que veut Claude ? Encore une fois : le socialisme. Au sens (para-)marxiste, historiquement dominant, du terme. C’est-à-dire une abondance — bien matérielle, celle-là — obtenue par le développement des services publics et la collectivisation des moyens de production, censément plus efficace que la concurrence entre capitaux privés. C’était le programme pour les Claude avant que n’éclate au grand jour le problème des limites écologiques de la croissance — mettons en 1972 avec la parution du « rapport Meadows » — et c’est resté leur programme aujourd’hui, comme si ce problème n’avait aucune importance. « Décroissance » dans la bouche de Claude (comme dans nombre d'écrits dits « décroissants ») veut d’ailleurs rigoureusement dire la même chose qu’« écosocialisme ». Et il n’est pas difficile de vérifier que dans « écosocialisme », l’adjonction du préfixe « éco » n’amène rien qui soit vraiment positif et concret à la fois. Il n’amène en fait rien d’autre que les deux éléments qu’on a évoqué plus haut. Premièrement, en guise de positivité, une critique de la croissance sur des bases écologiques — qui parce qu’elle peut se prévaloir d’arguments quantitatifs, fait « scientifique ». Deuxièmement, en guise de concrétude, un blabla épuisant sur le bonheur et le sens de la vie.

Agrandissement : Illustration 2

Une très récente étude montre parfaitement ce dont nous voulons parler. Menée par quatre auteurs de la London School of Economics et de l’université autonome de Barcelone (parmi lesquels Jason Hickel et Giorgos Kallis), elle cherche à savoir à quel point des mesures politiques « décroissantes » pourraient être soutenues aux États-Unis et au Royaume-Uni indépendamment du terme « décroissance » — ce qui oblige à définir en quoi de telles mesures consisteraient. Et voici celles qu’ils retiennent :

« [Q]ue les pays à haut revenu réduiraient leurs productions et leurs consommations non-essentielles et néfastes pour aider à atteindre les objectifs écologiques ; que le bien-être serait amélioré par une garantie d’accès universel aux services publics, à un logement abordable, à un emploi de qualité et à un salaire décent ; que le contrôle sur l’économie (production, consommation de ressources et services publics) serait progressivement démocratisé ; que les pays du Sud global (c’est-à-dire les économies en développement d’Amérique latine, d’Afrique, du Proche-Orient et d’Asie) seraient libérés de schémas d’appropriation et rendus capables d’accéder au développement humain ; que des améliorations d’efficacité technologique seraient recherchés en même temps que des principes de sobriété [25] »

Reconnaissons qu'il faudrait une singulière perversité pour refuser une telle déclaration de belles intentions, qui ne mentionne aucune réduction de PIB ni de revenu pour quiconque... mais qui mentionne, tout au contraire, ce qui peut légitimement être perçu comme une promesse de pouvoir d’achat supplémentaire (comptablement dépendante d'une croissance du PIB [26]) par l’augmentation des services publics, la baisse du coût de la vie (via celui du logement) et une meilleure rémunération du travail ! Effectivement, nos auteurs constatent une adhésion qui va de 74 % à 84 % au Royaume-Uni et de 67 % à 73 % aux États-Unis. Ce dont ils concluent que, si le signifiant « décroissance » rebute encore dans l’opinion publique, ce qu'ils appellent la « proposition » de la décroissance pour sa part y est majoritaire. D’ailleurs, mesurent-ils, cette proposition rencontre à peu près la même adhésion quand on la fait sous le nom « écosocialisme ». Et on peut gagner 4% avec le nom « économie du bien-être » ! On regrette que nos auteurs n’aient pas testé aussi le syntagme « croissance verte », qui serait plus honnête, et sous lequel les mêmes mesure sont plus populaires encore. Affirmer que la « décroissance » telle qu’elle est majoritairement comprise aujourd’hui — quoiqu’en pense certaines des fractions minoritaires qui adhèrent au même signifiant — est une croissance verte de gauche n’a donc rien d’une provocation : c’est une description factuelle.

Conclusion

Le « signifiant vide » par lequel coexistent les différentes tendances de la décroissance est aussi celui qui les empêche de se constituer en débat scientifique constructif. Mais c’est encore celui par lequel les propositions politiques originales (et, à notre avis, écologiquement pertinentes) de la décroissance sont en train d’être avalées par le consensus « croissantiste », dans sa déclinaison de gauche, socialiste. Dans ces conditions, un travail auto-critique nous semble s’imposer pour reconstruire la catégorie de « décroissance », par exemple en la distinguant de celle de « post-croissance », comme Van Den Bergh et Savin nous y invitent. Au fil de nos deux prochains articles, nous soumettrons quelques-unes des idées d'Ensemble Vide pour contribuer à ce travail.

----------------------

Pour échanger avec nous ou nous rejoindre, nous sommes joignables à l'adresse ensemblevide@proton.me.

----------------------

Scolies :

[a]

[b] Si la volonté de réduire les inégalités n’est pas toujours partagée au-delà de la gauche, cette dernière est loin d’en avoir le monopole. Quant à la volonté de « réduire radicalement l’impact écologique […] et d’améliorer le bien-être », il s’agit littéralement de ce qu’on appelle ailleurs la « croissance verte ». Rappelons que dans la théorie de la valeur économique qui domine aujourd’hui, la valorisation donc le PIB découlent d’un jeu de préférences aussi subjectives que la notion de « bien-être » (et que c’est là-dessus précisément que repose l’argument ultime de ce que la décroissance critique sous le nom du « mythe du découplage »).

[c] Dans leur célèbre Qu’est-ce que la philosophie ? (où, comme on sait, ils définissent cette dernière comme une activité de création de concepts), Gilles Deleuze et Félix Guattari s’interrogent aussi sur la prolifération du signifiant « concept » dans le marketing. En déduisent-ils qu’il faut renoncer à la philosophie ?

[d]

[e] On peut trouver dans La coalition climat, de Pierre Charbonnier, quelques pages relativement lucides sur le caractère composite de la base sociale potentielle des idées écologistes. Mais bien sûr, elles mènent chez lui à une reconduction du croissantisme.

[f] Dans son livre co-écrit avec Anselm Jappe, Pour en finir avec l’économie, Latouche affiche clairement sa proximité avec l’école marxiste dite de la « critique de la valeur », laquelle avait beaucoup intéressé André Gorz en son temps et propose elle aussi une « critique de l’économie politique » qui ne se limite pas à une économie politique critique mais débouche sur le rejet des catégories de bases de la société de marché. Le rapprochement progressif des thèses de Robert Kurz, l’un des fondateurs de cet école, avec celles de Cornelius Castoriadis — une référence centrale chez Latouche — mériterait d’ailleurs une longue discussion. Dont le point le plus intéressant porterait probablement sur leur liquidation partielle ou totale de l’héritage « matérialiste » marxien.

Références :

[1] Ensemble Vide - En priorisant le pouvoir d'achat, le NFP renonce à l'écologie

[2] Jean Pisani-Ferry - Si le terme de décroissance traduit un rejet louable du consumérisme effréné, il n’a pas de sens clair d’un point de vue macroéconomique

[3] « Non, la décroissance n’est pas un concept flou » : dix économistes répondent à Jean Pisani-Ferry

[4] ibid.

[5] Serge Latouche - Le pari de la décroissance

[6] Tim Jackson - Prospérité sans croissance

[7] Kate Raworth - L'économie du donut

[8] Peter Victor - Managing without growth

[9] Kate Pickett et Richard Wilkison - Pour vivre heureux, vivons égaux

[10] Giorgos Kallis et al. - Post-growth: the science of wellbeing within planetary boundaries