« Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C est désormais impossible », titrait avant-hier un article du Monde.

En effet, la dernière mise à jour des travaux du GIEC, parue le même jour dans Earth System Science Data (ESSD) [1] et largement relayée dans nos médias [2],[3],[4] conclut que le budget carbone restant pour garantir une chance sur deux de rester sous ce seuil de température sera épuisé dans trois ans au rythme actuel des émissions mondiales (alors qu'il était censé nous « tenir » au moins jusqu'à la fin du siècle). Autrement dit : l'Accord de Paris de 2015 — qui prévoyait de « [contenir] l’élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et [de poursuivre] l’action menée pour limiter l’élévation de la température à 1,5 °C (...) » [5] — a été complètement bafoué. Et en particulier dans notre pays.

Mais pour qui s'intéresse d'assez près au sujet il ne s'agit pas vraiment d'une nouvelle, ni même d'une information. On peut même dire que la vague du « mouvement climat » qui a pris corps en 2019 était déjà motivée en bonne partie par l'anticipation de ce manquement [a]. Il y a beaucoup de débats chez les spécialistes pour déterminer à partir de quand on peut déclarer hors de portée un objectif de réchauffement et, plus fondamentalement, comment estimer le réchauffement actuel [6]. Pour être assez complexes, ces débats ne s'appuient pas moins sur un relatif consensus autour des budgets carbone concernés. Depuis la COP21 et la signature de l'Accord de Paris, à peu près tout le monde s'accorde donc sur les conséquences climatiques prévisibles qu'il faut associer à la trajectoire d'émissions que nous suivons, et ce, presque en temps réel. Il y a ainsi plusieurs années que nombre de sources scientifiques compétentes déclarent que le +1,5°C sera certainement dépassé entre la fin de la décennie 2020 et le début de la décennie 2030 [7],[8].

Ce qui devrait nous étonner, et ce depuis un certain temps, se situe ailleurs : c'est l'illusion, le mythe, l'idéologie — le mot retenu à cet endroit importe peu — qui jusqu'ici a entouré ce sujet dans notre pays et qui devrait, avec un peu de chance, s'effondrer à présent. Thomas Wagner de Bon Pote, média spécialisé sur le climat, s'est bien sûr empressé d'écrire à propos de l'étude parue dans ESSD. Elle acte selon lui, citons-le, un « échec mondial et collectif » — on ne peut que le rejoindre sur ce point — mais plus précisément un « échec des gouvernements dont les promesses répétées sont transformées automatiquement en mensonges » [9]. Or cette partie de l'analyse, qui fait écho à bien d'autres prises de position sur le sujet, nous semble braquer la lumière au mauvais endroit.

Car les « mensonges » en question (encore une fois : appelons-les comme on veut tant qu'on reconnaît qu'il y a là de la fausseté et qu'elle se distingue de la simple erreur en cela qu'elle répond à des intérêts) sont loin de ne pouvoir être reprochés qu'à des gouvernements ni de se limiter à des promesses sur les objectifs climatiques — lesquels auraient pu être tenus moyennant des actions adéquates. En fait il y a peu d'exemples historiques de « mensonges » pseudo-scientifiques aussi collectifs, aussi diffusés dans la société civile à l'échelle d'un pays (et au-delà) que ceux qui ont empêché ces actions — ce qui devrait spécialement retenir notre attention à présent.

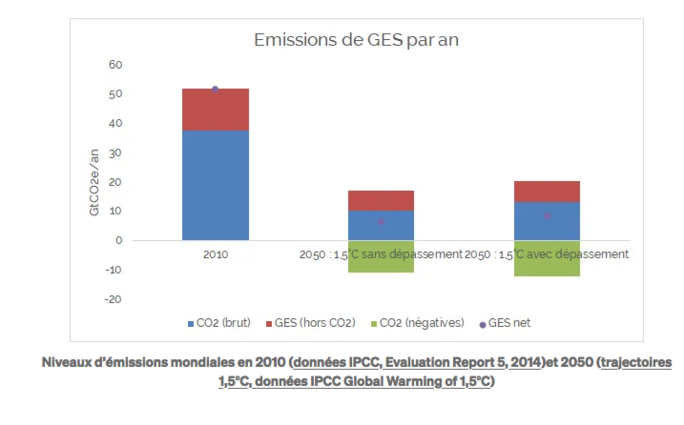

Agrandissement : Illustration 1

Depuis la COP21 peut-être que pas un seul mois n'est passé, à vrai dire, sans qu'on puisse lire ou entendre dans le débat public français un discours qu'on peut considérer comme radicalement faux sur l'objectif de +1,5°C et sur ce qu'il exigeait de nous théoriquement et pratiquement. Si, dans un grand nombre de cas, les choses sont discutables parce que politiques et/ou qu'on parle de raisonnements contrefactuels (comme on dit : « avec des si (…) ») il est à peu près indiscutable en revanche que même les niveaux d'émissions qui ont été considérés depuis dix ans dans nos médias et nos écoles (entre autres) comme compatibles avec ce seuil de température, sont tout simplement faux. C'est ainsi que l'objectif illusoire des « deux tonnes », par exemple, peut être interprété à bon droit comme symptôme d'un déni tout à fait généralisé régnant sur les questions climatiques en France aujourd'hui, dont il faut comprendre le fonctionnement si nous voulons avancer sur ces questions. Car bien qu'il puisse paraître très ambitieux et très exigeant par rapport aux émissions actuelles de la population française (dont l'empreinte carbone s'élevait à 9,4t en 2023 [10]) cet objectif qui a été diffusé partout et qui ne découle directement d'aucun travail scientifique a en réalité servi à minimiser grandement, et au détriment des autres pays, les efforts auquel le nôtre aurait du consentir pour respecter ses engagements.

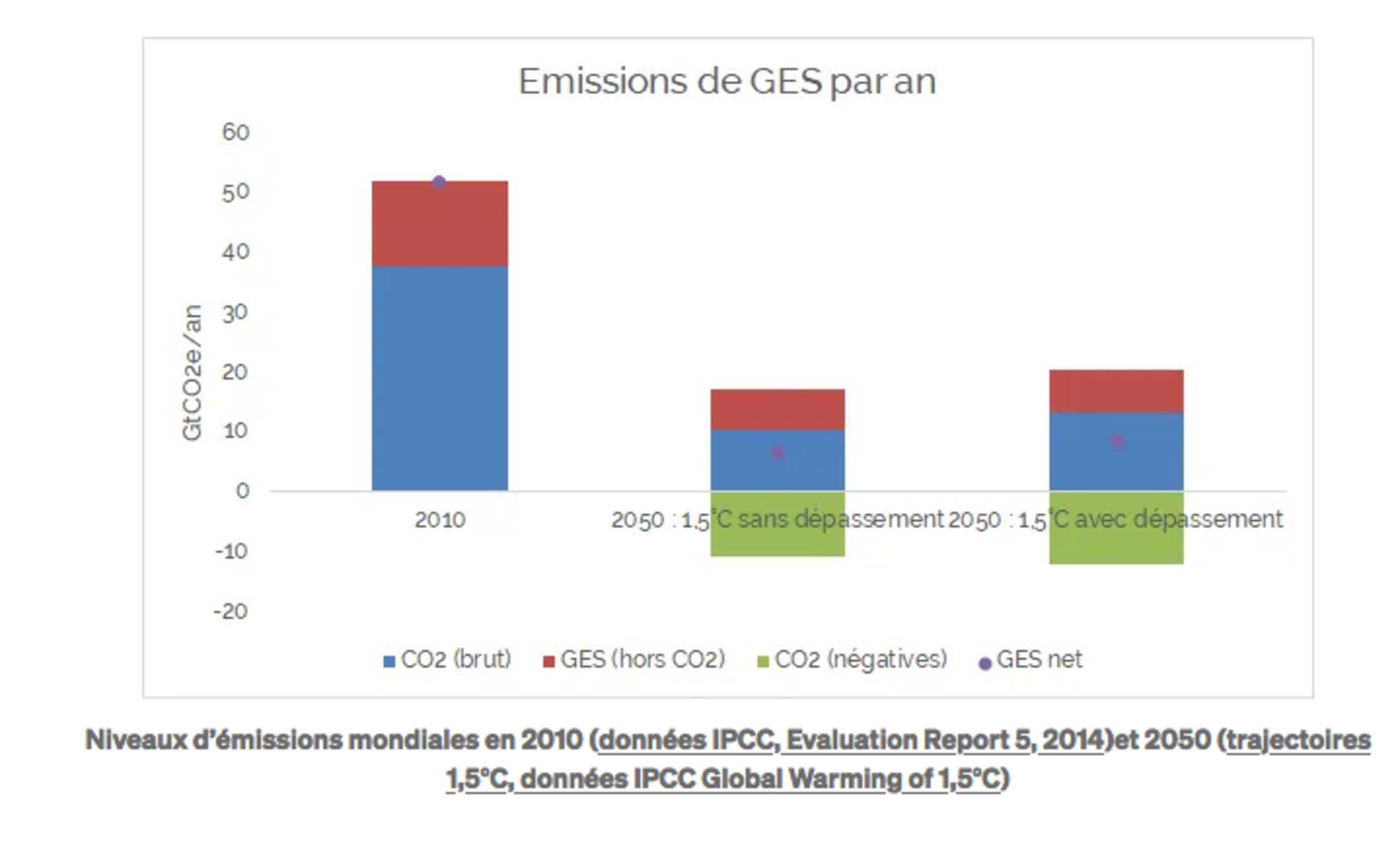

Qui, en effet, n'a jamais lu ou entendu le discours selon lequel il aurait suffi d'atteindre des émissions individuelles de l'ordre de 2 tonnes de CO2 par an d'ici 2050 pour respecter l'objectif de +1,5°C et l'Accord de Paris ? Discours notamment porté sans la moindre contextualisation (en tout cas, à en juger d'après l'expérience directe mais limitée à un atelier qu'a pu en faire Ensemble Vide) par la SAS 2Tonnes Compagnie et ses fameux « ateliers 2 tonnes ». Lesquels se vantent d'avoir pu « former » — c'est-à-dire à notre avis : désinformer — plus de 270.000 personnes dans 50 pays [11]. Ces ateliers financés dans les entreprises via les cotisations pour la formation continue, et qui leur coûtent environ 1500e par groupe pour trois heures... pour des dépenses de fonctionnement et d'opération manifestement à peu près nulles, puisqu'une séance de formation ne nécessite outre une ou deux personnes facilitatrices dont la formation est elle-même très sommaire, qu'une table, un vidéo-projecteur et quelques fiches cartonnées [12]. Lancée en 2019 par Pierre-Alix Lloret-Bavai et François Laugier, deux entrepreneurs sentant un gros filon derrière le succès des Fresques du climat, la 2Tonnes Compagnie a été validée dans un temps record par plusieurs institutions publiques dont la moindre n'est pas l'INSP (ex-ENA), où les opérations de « sensibilisation » de la compagnie font pratiquement partie du tronc commun depuis 2023 [13]. Pourtant, dès 2021, Laugier avait publié un article [14] qui montrait pourquoi l'objectif des « deux tonnes » est insuffisant pour dire le moins. La raison à cela tient dans un graphique de l'article :

Agrandissement : Illustration 2

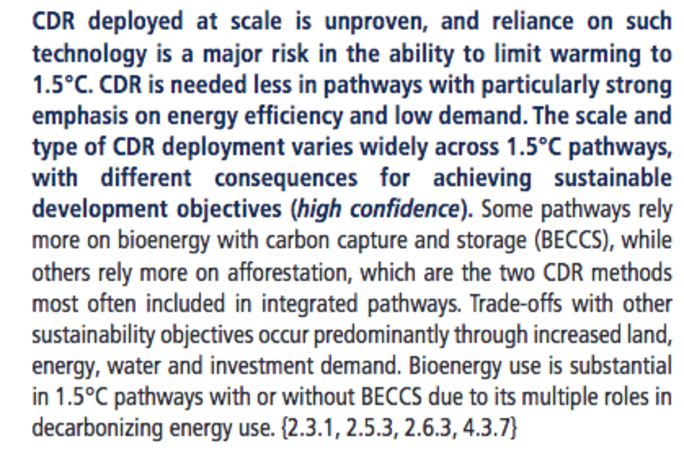

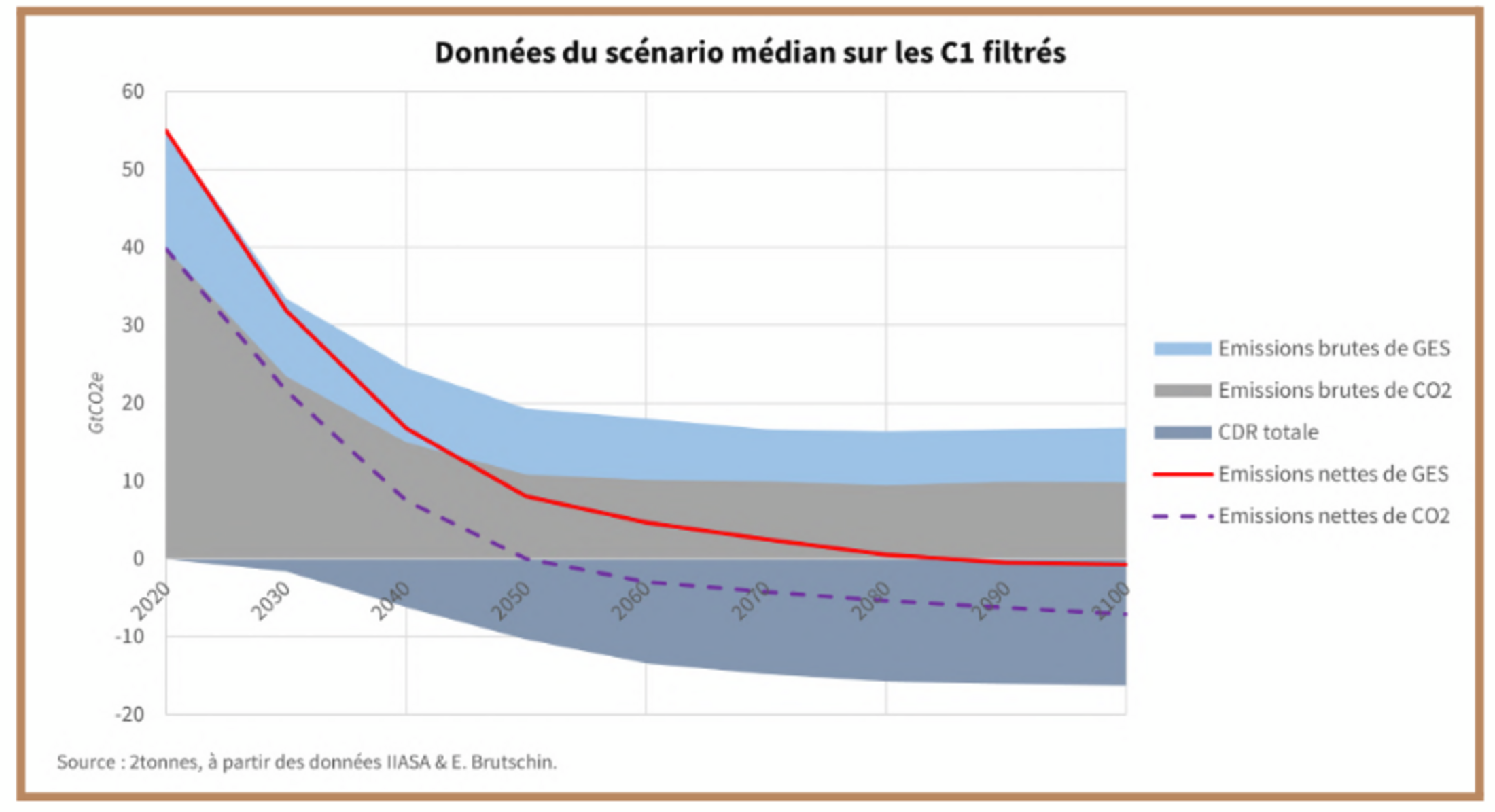

Figurent là en vert, en dessous de zéro... des émissions de CO2 négatives. C'est-à-dire, à l'heure où nous parlons, de simples espérances — ou promesses — selon lesquelles on pourrait (en même temps qu'on en émet) retirer du carbone de l'atmosphère par différents moyens, principalement la séquestration biologique et la capture technologique. C'est ce qu'on regroupe habituellement sous le nom de CDR (pour carbon dioxide removal). Et il n'y a là aucun problème de principe : il est parfaitement avéré qu'un retrait de ce type est réalisable (et peut donc « neutraliser » certaines émissions par « compensation ») ; raison pour laquelle plusieurs scénarios envisagés par le GIEC recourent à de la CDR [15]. Les problèmes potentiels, évidents sur le graphique ci-dessus, résident plutôt dans la temporalité et les quantités en jeu : il se pose à propos de scénarios faisant intervenir dans le futur des niveaux de retrait qu'on peut qualifier, selon le jugement qu'on veut porter sur eux, d'extrêmement optimistes ou d'extrêmement trompeurs. Les raisons pouvant appuyer ces jugements sont multiples. Du côté de la séquestration biologique — en fait il s'agirait surtout de planter des arbres — il y a que le potentiel de retrait global est très difficile à estimer, qu'il dépend de la façon dont les arbres vont réagir eux-mêmes au réchauffement, ainsi que de paramètres sociaux assez imprévisibles (au premier rang desquels figurent les conflits autour des usages de la terre), sans compter que l'afforestation pourrait avoir des conséquences perverses sur le réchauffement, etc. A titre d'exemple, un article publié dans Nature il y a un peu plus d'une semaine estime que ce potentiel est inférieur de 71 à 91% aux estimations précédentes [16]. Mais c'est loin d'être la première fois que nous avons ce genre de « mauvaises surprises » en la matière. Du côté de la capture technologique, c'est peut-être encore pire, puisqu'à l'heure où nous parlons aucune démonstration de faisabilité à un coût raisonnable n'a encore été faite [17]. Raison pour laquelle Greta Thunberg pouvait légitimement parler à ce propos, dans son fameux discours au Sommet Action Climat des Nations Unies, de «technologies that barely exist» (technologies qui existent à peine) [18].

Et voilà pourquoi, dès 2019, le GIEC affirmait jusque dans le résumé technique de son Rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5°C, à la suite de plusieurs climatologues dont le célèbre Kevin Anderson [b], que « la possibilité de déployer la CDR à l'échelle n'est pas prouvée, et [que] compter sur une telle technologie est un risque majeur pour notre capacité à limiter le réchauffement sous 1,5°C», ajoutant que «[l]a CDR est moins nécessaire dans les scénarios insistant particulièrement sur l'efficacité énergétique et une basse demande » [19]. Ce qu'on peut formuler dans l'autre sens : toute promesse de CDR massive est un moyen plus ou moins artificiel d'augmenter beaucoup la demande — autrement dit la consommation d'énergies fossiles individuelle et collective — qu'on juge compatible aujourd'hui avec un seuil de réchauffement donné. Et d'augmenter artificiellement, à la suite de cette consommation, la richesse individuelle et collective potentielle qui est aujourd'hui corrélée avec elle, au prix d'une mise en danger du reste du monde.

D'après le consensus scientifique, l'objectif « deux tonnes » n'a donc jamais été compatible avec celui de contenir le réchauffement climatique à +1,5°C qu'à condition de faire des hypothèses lourdes et risquées, qui n'ont rencontré un tel succès dans le débat public français que parce qu'elles offrent une justification à la poursuite nationaliste des intérêts économiques autochtones. Parler de « deux tonnes » sans préciser en quoi consiste ces hypothèses était et est toujours, donc, une sorte de « mensonge » — qu'on peut difficilement attribuer à un quelconque gouvernement.

Une sorte de mensonge qui s'épaissit, évidemment, quand on laisse entendre que c'est du GIEC que les « deux tonnes » nous viennent, alors que celui-ci nous a mis en garde contre les « émissions négatives » on ne peut plus clairement. Or, c'est bien ce que Laugier laissait entendre deux ans après cet avertissement.

Une sorte de « mensonge » qui s'épaissit encore quand on reprend comme le fait l'entrepreneur, alors qu'on veut s'adresser avant tout à un public néophyte, une terminologie qui parle de scénarios « sans dépassement » — de température — alors qu'on table massivement sur la CDR plutôt que sur l'atténuation des émissions pour ne pas dépasser le seuil en question.

Comme nous pouvons malheureusement le constater aujourd'hui, ce dernier sera bien dépassé, non seulement parce que nous n'avons pas suivi les scénarios utilisés par les ateliers 2 tonnes mais parce que ceux-ci étaient eux-mêmes pour le moins problématiques. D'ailleurs, les émissions mondiales actuelles se situant autour de 7t par personne et par an en moyenne, le calcul est vite fait (à la sauvage car la précision en la matière est aussi secondaire ici que difficile à atteindre) : si à partir de maintenant chaque personne sur Terre descendait à 2t, le seuil de +1,5°C serait atteint, avec une hypothèse démographique médiane, dans un peu plus de dix ans au lieu des trois prévus...

Mais au moment de la création des ateliers 2 tonnes, une tout autre estimation des émissions compatibles avec les objectifs de Paris (en CO2) avait déjà été publiée dans l'édition 2018 du Rapport sur les inégalités mondiales du World Inequality Lab (WIL). Estimation qui, plutôt que de s'appuyer sur des trajectoires de réduction et des émissions négatives pouvant poser de graves problèmes d'équité interindividuelle et intertemporelle, divisait simplement les budgets par la population mondiale moyenne en personne-année d'ici à 2100. Ce qui donne, bien sûr, des résultats tout différents : ainsi, pour avoir 83% de chances de rester sous +1,5°C d'ici à 2100, il fallait se limiter à 0,4t (et non 2) par personne et par an à partir de 2021 (et non 2050) [20].

Or ce chiffre n'était qu'une moyenne mondiale. La France ayant une responsabilité historique disproportionnée dans le réchauffement climatique, elle aurait dû pour faire preuve de justice et même seulement pour respecter le principes dit des "responsabilités communes mais différenciées" en matière d'environnement, principe qui fait partie intégrante de plusieurs de ses engagements internationaux[21] , se compter au nombre des pays n'utilisant pas tous leurs droits à émettre. C'est-à-dire que le chiffre de 0,4t était plutôt un maximum qu'un minimum (pour 83% de chances de rester sous la cible toujours).

Aux yeux de beaucoup de gens, ces calculs peuvent paraître non seulement un peu "techniques" mais assez abstraits, et d'autant moins pertinents qu'on est loin d'avoir respecté les objectifs donnés par leurs résultats : après tout, on agirait mieux en allant vers les "deux tonnes" qu'en continuant d'émettre au rythme actuel. Pourtant, en dehors des chiffres concernés, l'idée de justice climatique ne peut avoir aucune substance ; elle n'est qu'une préoccupation "éthique" facultative et non le principe méthodologique dont nous avons besoin en réalité pour négocier correctement le ralentissement des émissions qui s'impose mondialement. Bien sûr, ces chiffres dépendent d'un certain nombre d'hypothèses qui sont toutes discutables et peuvent les faire varier (hypothèses concernant le(s) gaz qu'on prend en compte et la manière dont on le fait, la démographie, la "clé de répartition" qu'on retient, etc.) . Reste que même en prenant des hypothèses beaucoup plus "optimistes", il y a un monde entre l'histoire qu'ont raconté les ateliers 2 tonnes et les résultats du WIL.

La plus grosse différence qui les sépare n'est pas entre 2t et 0,4t, mais, bien sûr, entre 2050 et maintenant. Pour respecter l'objectif de +1,5°C il aurait fallu entreprendre immédiatement, dès la COP21 (pour ne pas dire avant), des mesures massives amenant immédiatement des gains d'efficacité énergétique et carbonique considérables ainsi qu'une contraction non moins considérable de la demande c'est-à-dire du niveau de vie moyen de la population française. Or, chaque année depuis la COP21, l'empreinte carbone par personne en France s'est baladée entre 8 et 10t, c'est-à-dire entre 15 et 25 fois son quota national maximum. Autrement dit : elle a volé les quotas carboniques de plusieurs centaines de millions de personne à travers le monde et le siècle pour retarder un probable conflit social intérieur sur la question climatique.

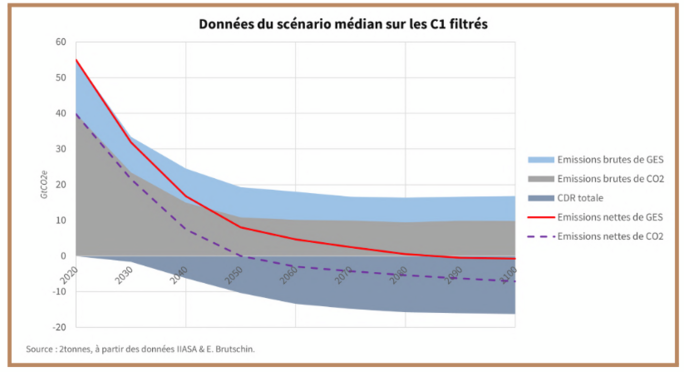

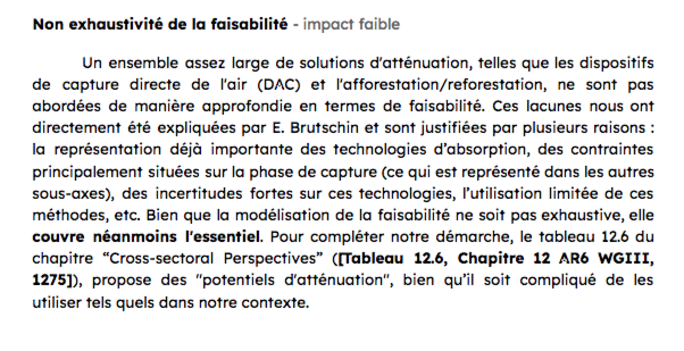

L'année dernière encore, les ateliers 2t publiaient néanmoins une « note technique » présentée comme une étude accréditant l'objectif des deux tonnes (qui aurait du être revu à la baisse même indépendamment des considérations qui précèdent, ne serait-ce qu'à cause de la trajectoire suivie depuis la création des ateliers) [22]. Dans cette note, on retrouvait bien sûr le recours massif à d'hypothétiques émissions négatives :

Agrandissement : Illustration 4

Un peu plus loin dans la même note le fait de ne pas vraiment évaluer la faisabilité de la CDR requise — et dont on voit pourtant ci-dessus l'impact énorme sur les scénarios et les objectifs retenus — était certes présenté comme une limite de « l'étude »... mais une limite à l'impact faible, n'entraînant soi-disant qu'une « variation négligeable en ordre de grandeur et/ou [n'ayant] pas d'influence sur sa signification et la pertinence des interprétations du résultat » [23].

Agrandissement : Illustration 5

Ainsi se trouvait justifiée imaginairement, une fois de plus, le déni de l'urgence des enjeux climatiques et leur appréhension fallacieuse sous la forme de ce qu'Aurélien Boutaud dans Déclarer l'urgence climatique appelle le « gradualisme », soit un imaginaire selon lequel nous dispos(er)ions d'un délai se comptant en décennies pour commencer à se confronter sérieusement aux enjeux concernés [24].

Les ateliers 2tonnes ne sont bien sûr qu'un exemple particulièrement frappant du discours des « deux tonnes » et de son gradualisme en dehors des sphères étatico-gouvernementales. Discours qui s'est vu relayer ces dernières années par à peu près toute la presse nationale :

« Pour atteindre les objectifs de neutralité carbone posés par les accords de Paris […] il faudrait descendre à deux tonnes par personne » ; « (…) il faudrait que tout le monde descende à 2 tonnes d’ici 2050 (Le Monde - 2022) [25] ». « Pour rester dans les clous de l'Accord de Paris contre le réchauffement climatique, qui prévoit de limiter cette hausse à 1.5°C, l'humanité devra atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050 (…) ; Aujourd'hui, l'empreinte carbone moyenne d'un Français est d'environ 10 tonnes par an. L'objectif est d'atteindre les 2 tonnes. (Les Echos - 2022) [26] ». « Pour tenir nos engagements internationaux sur le climat, et tout faire pour éviter que le réchauffement ne dépasse 1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle, l’empreinte carbone de chaque être humain devra passer sous les 2 tonnes d’émissions équivalent CO2 d’ici à 2050 (La Croix - 2023) [27]».

La radio ne s'est pas montrée beaucoup plus exigeante sur le plan journalistique :

« Pour respecter l'accord de Paris, il faut limiter l'empreinte carbone de chaque personne à 2 tonnes d'émission équivalent CO2 par an d'ici 2050 » [France Inter - 2023] [28]. « Un Français émet en moyenne 10 tonnes de CO2 par an, bien loin des 2 tonnes que prévoit l’Accord de Paris sur le climat pour 2050 (France Bleu - 2023) [29] ».

Là où les ateliers 2t ont au moins produit des documents détaillant les « choix méthodologiques » qui les mènent à cet objectif illusoire — à défaut d'expliciter à leur public les conséquences de ces choix — les médias qu'on vient de citer se sont contentés, on le voit, de répéter ledit objectif comme s'il correspondait vraiment aux engagements climatiques du pays. S'il fallait résumer les causes qui cette dernière décennie ont conduit la France non seulement à renier ce qu'elle avait signé la COP21 mais à « exploser » le budget qui aurait du lui être imparti, se focaliser sur la responsabilité des gouvernements serait ainsi une grave erreur. L'exemple du « mensonge » des « deux tonnes » (ou plus exactement : de la différence de traitement mémétique entre ces « deux tonnes » qui ne sortent de nulle part et les 0,4t du WIL que tout le monde semble avoir préféré glisser sous le tapis) montre on ne peut plus clairement — au-delà de ce qui est sujet à interprétation et de ce qui dépend d'arbitrages défendables — que la société civile a généré plus que sa part de dysfonctionnements dans la manière d'appréhender les enjeux climatiques dans notre pays jusqu'ici. Les conséquences de cela ne sont pas seulement attribuables, comme le « mouvement climat » et plus généralement la gauche se l'imaginent parfois, à la droite et à l'extrême-droite « climato-sceptiques », mais aussi aux médias ainsi qu'à des organisations militantes et autres mouvements sociaux qui revendiquent pourtant de fortes ambitions dans la communication desdits enjeux... et se montrent ordinairement sensibles aux critiques de leur(s) public(s). En dernière analyse, donc, chaque personne en France peut se sentir responsable des dégâts climatiques que nous avons nationalement commis et justifié.

Évidemment, il ne faudrait pas croire que la problématique sous-jacente a changé d'un pouce parce que l'objectif de rester sous le seuil de +1,5°C est officiellement obsolète : aujourd'hui plus que jamais, il est impératif que nous arrêtions collectivement de nous raconter des histoires sur des ambitions lointaines, et que nous prenions politiquement la mesure de ce que signifie freiner le réchauffement climatique dans la mesure où c'est requis [30]. Maintenant.

----------------------

Pour échanger avec nous ou nous rejoindre, nous sommes joignables à l'adresse ensemblevide@proton.me.

----------------------

Scolies:

[a] En 2020, 1000 scientifiques affichaient d'ailleurs dans Le Monde leur soutien aux organisations de désobéissance civile comme les Fridays for future et Extinction Rebellion en déclarant que le seuil de +1,5°C était déjà hors d'atteinte : L’appel de 1 000 scientifiques : « Face à la crise écologique, la rébellion est nécessaire »

[b] N'ayant pas publié de livre et étant peu traduit en français, Anderson est malheureusement presque inconnu chez nous. Il s'agit pourtant d'une figure très visible à l'international dans la discussion sur la pertinence scientifique et politique des scénarios à émissions négatives depuis plusieurs années. On ne peut donc que conseiller aux anglophones la lecture des différents articles auquel il a contribué sur le sujet ainsi que l'écoute des interventions où il vulgarise ce travail, comme celle-ci : Climate Chat - Being Frank & Honest About Climate Change with Climate Scientist Kevin Anderson

----------------------

Références :

[1] Piers M. Forster et al. dans Earth System Science Data - Indicators of Global Climate Change 2024: annual update

of key indicators of the state of the climate system and

human influence (https://essd.copernicus.org/articles/17/2641/2025/essd-17-2641-2025.pdf)

[2] Solenne Le Hen pour France Info - Limiter le réchauffement climatique à 1,5°C "n'est plus un objectif atteignable", s'inquiètent une soixantaine de scientifiques internationaux (https://www.franceinfo.fr/replay-radio/le-billet-vert/limiter-le-rechauffement-climatique-a-1-5-c-n-est-plus-un-objectif-atteignable-s-inquietent-une-soixantaine-de-scientifiques-internationaux_7292931.html)

[3] Antoine Portoles pour L’Humanité - Réchauffement climatique : Le seuil de 1,5°C est désormais inatteignable, déplorent les scientifiques dans un rapport inédit (https://www.humanite.fr/environnement/accord-de-paris/rechauffement-climatique-le-seuil-de-15-c-est-desormais-inatteignable-deplorent-les-scientifiques-dans-un-rapport-inedit)

[4] Emmanuel Clévenot pour Reporterre - Le budget carbone de la planète sera épuisé dans 3 ans : l’alerte des scientifiques (https://reporterre.net/Le-budget-carbone-de-la-planete-sera-epuise-dans-3-ans-l-alerte-de-60-scientifiques)

[5] Nation Unies - Convention-cadre sur les changements climatiques : Accord de Paris (https://fr.wikisource.org/wiki/Accord_de_Paris_sur_le_climat)

[6] Vincent Lucchese pour Reporterre - On a dépassé le seuil de 1,5 °C de réchauffement : pourquoi c’est grave (https://reporterre.net/Pourquoi-le-seuil-de-1-5-oC-de-rechauffement-est-crucial)

[7] Raphaël Hébert et al. - An observation-based scaling model for climate sensitivity estimates and global projections to 2100 (https://link.springer.com/article/10.1007/s00382-020-05521-x#search/mcgill/_blank)

[8] Organisation météorologique mondiale - Selon les prévisions climatiques mondiales, les températures devraient se maintenir à des niveaux record ou quasi record ces cinq prochaines années (https://wmo.int/fr/news/media-centre/selon-les-previsions-climatiques-mondiales-les-temperatures-devraient-se-maintenir-des-niveaux)

[9] Thomas Wagner pour Bon Pote - Limiter le réchauffement planétaire à +1.5°C n’est désormais plus possible : les promesses sont officiellement des mensonges (https://bonpote.com/limiter-le-rechauffement-planetaire-a-1-5c-nest-desormais-plus-possible-les-promesses-sont-officiellement-des-mensonges/)

[10] INSEE - Émissions de gaz à effet de serre et empreinte carbone de la France en 2023 (https://www.insee.fr/fr/statistiques/8278305?sommaire=8071406)

[11] 2 tonnes.org - A propos (https://www.2tonnes.org/a-propos)

[12] Kool - Atelier 2tonnes (https://kool.do/atelier-2tonnes)

[13] Tronc commun et sensibilisation aux enjeux de transition écologique pour les élèves de l'INSP et de l'Inet - (https://www.insp.gouv.fr/actualites/tronc-commun-et-sensibilisation-aux-enjeux-de-transition-ecologique-pour-les-eleves-de)

[14] François Laugier - "Objectif 2tonnes pour le climat : son origine, sa signification" (https://francois-90268.medium.com/pourquoi-2tonnes-1-3-c7ec100f97bd#3fae)

[15] IPCC - Carbon dioxide removal (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/outreach/IPCC_AR6_WGIII_Factsheet_CDR.pdf)

[16] Kurt A. Fesenmyer et al. - Addressing critiques refines global estimates of reforestation potential for climate change mitigation (https://www.nature.com/articles/s41467-025-59799-8)

[17] Neil Grant et al. - The policy implications of an uncertain carbon dioxide removal potential (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542435121004323)

[18] Transcript: Greta Thunberg's Speech At The U.N. Climate Action Summit - (https://www.npr.org/2019/09/23/763452863/transcript-greta-thunbergs-speech-at-the-u-n-climate-action-summit)

[19] IPCC - Special Report, Global Warming of 1.5 ºC, Technical summary, p. (https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_TS.pdf)

[20] World Inequality Lab - Rapport sur les inégalités mondiales 2018, p. 221 (https://www.seuil.com/ouvrage/rapport-sur-les-inegalites-mondiales-facundo-alvaredo/9782021376937)

[21] c.anno pour Le Petit Juriste - Le principe des responsabilités communes mais différenciées ou comment climatiser la négociation environnementale (https://www.lepetitjuriste.fr/principe-responsabilites-communes-differenciees-climatiser-negociation-environnementale/)

[22] Atelier 2 tonnes - 2 tonnes : note technique (https://www.2tonnes.org/_files/ugd/70cba7_086dabd38863439c88068171685c5102.pdf)

[23] ibid., p. 37

[24] Aurélien Boutaud - Déclarer l’urgence climatique (https://www.ruedelechiquier.net/essais/487-declarer-letat-durgence-climatique-.html)

[25]

[26] Simon Adolf pour Les Echos - Neutralité carbone : est-il possible de limiter le réchauffement climatique d’ici 2050 ? (https://www.lesechos.fr/thema/articles/neutralite-carbone-est-il-possible-de-limiter-le-rechauffement-climatique-dici-2050-1411970)

[27] Julie de la Brosse pour La Croix - Climat : calculez votre empreinte carbone personnelle avec 2tonnes (https://www.la-croix.com/environnement/Climat-calculez-votre-empreinte-carbone-personnelle-2tonnes-2023-05-18-1201267759)

[28] Erwann Gaucher pour France Inter - "Super Green Me" : un podcast pour parler de transition environnementale à hauteur d'homme (https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/les-podcasts-du-week-end/les-podcasts-du-week-end-du-samedi-25-novembre-2023-3863376)

[29] Benoît Prospero et Claire Charbonnel pour France Bleu - Un podcast pour sauver la planète (https://www.francebleu.fr/emissions/planete-bleu-le-mag-planete-bleu-s-engage/un-podcast-pour-sauver-la-planete-6840789)

[30] Ensemble Vide - En priorisant le pouvoir d’achat, le NFP renonce à l’écologie (https://blogs.mediapart.fr/collectif-ensemble-vide/blog/160624/en-priorisant-le-pouvoir-dachat-le-nouveau-front-populaire-renonce-lecologie?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR09fJ0byPgvd8ZUvsQqoWO-xWMH5OGyRhXavz2Frx3LpNd2r4GI8XeDymI_aem_ZmFrZWR1bW15MTZieXRlcw)