Les “suggestions” des patrons à Macron concernant l’école

En septembre 2023, l’Institut Montaigne, think tank proche de Macron, a publié : "École : où concentrer nos efforts". Les partenaires de cet Institut sont les 200 plus grandes industries, entreprises et banques françaises. Parmi elles, AXA, Bolloré, Amazon, Dassault, Crédit Agricole, Sanofi, Groupama, Suez, l’Oréal, Renault, Total Énergies etc. Il est de plus appuyé par les gouvernements européens.

Dans sa publication, l’Institut montre son accord avec les réformes du gouvernement et le conseille pour qu'il les poursuive selon ses vœux. Et s’il émet des doutes, c’est seulement sur la stratégie à adopter. Ainsi hésite-t-il entre une “approche utilitariste”, une “approche humaniste”, et une approche qui “ciblerait des aptitudes particulières de chacun” (page 57-58). Quelles que soient ces stratégies, le but est le même, en finir avec l’émancipation de tous et toutes les élèves sur la base des savoirs augmentés.

Un soutien sans équivoque aux réformes de Macron

Pour cela, assener des “vérités” pour justifier de l’urgence de réformer

Première vérité, l’école primaire ne permet pas à tous les élèves d’apprendre à lire. C'est vrai, mais cherchez l’erreur: d’après l’Institut, la solution se trouve dans la réforme du collège, oui oui !! Et si le problème du primaire devient celui du collège, c'est dans le seul but de rapprocher les 2 niveaux, au travers de l’école du socle, basé sur les savoirs fondamentaux, qui jusqu'à présent devaient concerner le primaire. Ce n'est plus vrai et le Choc des Savoirs, dernières mesures d'Attal, démontre sa bonne volonté d'obéir au patronat, en faisant une école du socle de la maternelle à la 3ème.

Page 6, l’Institut déroule une "vérité" chiffrée, la sienne, qui amènent à sa conclusion comme une évidence, la sienne. À savoir, « 67 % des Français considèrent que l’école fonctionne mal, près de 6 Français sur 10 considèrent que l’égalité des chances n’est pas garantie par l’école ... , 36 % des Français font davantage confiance à l’école privée pour la qualité de l’enseignement.» et il y a, de plus, « … des demandes fortes des enseignants (de réformes ndlr) qui peuvent s’apparenter à un appel au secours». A cela une seule réponse pour les patrons: il faut faire des réformes néolibérales et aucune autre, surtout pas diminuer le nombre d'élèves dans toutes les classes, arrêter l'inclusion sans moyens qui empêche de bien enseigner, et pour cela arrêter les fermetures d'IME et d'ITEP et en rouvrir, revenir à des programmes qui ne soient en rien liés aux exigences patronales, etc.

L’Institut conseille aussi de développer l’aide psychologique (P 9). Une petite musique dont le néolibéralisme s’empare pour endiguer toute contestation (ou mal être) et la détourner du syndicalisme. Ainsi, quand un professeur, ou toute une équipe éducative va mal à cause des conditions de travail dégradées, on lui envoie un.e psychologue.

Aussi casser quelques tabous gênants avec l’aide du patronat

Par exemple celui de ne pas pouvoir (publiquement) juger un enseignant ou une enseignante. L’institut ne s’en prive pas qui assène que “la qualité des enseignants recrutés interroge” (p. 6). En cause, l'administration actuelle, car le fait est qu’“aucun objectif clair [n’] est assigné et que les outils pédagogiques mis à […] disposition sont insuffisants.” (p. 7). Ce qui importe au patronat, c’est “la qualité des enseignants recrutés”. Gageons que leur docilité fait leur qualité.

Le deuxième tabou à lever, c’est le fonctionnement centralisé. Et l’institut d’assener pour preuve que “le centralisme [est] indifférent à ce qui se passe au sein des établissements et […] des salles de classe”. Il oublie que la liberté pédagogique individuelle est intrinsèque au métier d’enseigner et que l’Éducation nationale centralisée, avec son statut de fonctionnaire le même pour tous et toutes et ses programmes les mêmes pour tous et toutes, a été capable d’amener de plus en plus d’élèves au BAC et aux marches de l’université. Mais c’est justement cette dynamique centraliste et performante (mais pas selon ses vœux) que le patronat veut inverser.

Autre tabou à lever, le fait de ne pas contrôler les personnels jusqu'en haut de la hiérarchie. Page 7, il est dit “Les acteurs [inspecteurs et inspectrices académiques, directeurs et directrices académiques des services de l’Éducation nationale – IA-DASEN, inspecteurs et inspectrices de l’Éducation nationale – IEN, recteurs et rectrices] demeurent les impensés de la réorganisation de notre école”. En vue, bien sûr, la transformation des fonctions administratives en hiérarchiques pour une gestion plus managériale et plus contraignante. Pour mieux bétonner les réformes en s’aidant de “l’évaluation […] clé de voûte de la refonte du système” (titre p. 7). Le gouvernement, a entendu l'appel, qui a commencé à embaucher des ex-chefs d'entreprise pour les mettre à la tête d'établissements scolaires. Qui mieux qu'eux pour mettre l'école au service des entreprises ?

Tous les tabous que le patronat veut lever, concernent la spécificité, l'art du métier d’enseigner qui est nié. Le but, imposer à l’école un tournant entrepreneurial, même si l’expérience suédoise que Macron veut reproduire, est un échec avéré. D’ailleurs (p. 7) l’Institut le dit, il est conscient de la difficulté de la tâche : “Performance, plus-value scolaire, évaluation [sont] des mots tabous”. Mais pas de raison de désespérer car “les enseignants savent parfaitement qu’il y a parmi eux des compétents et des moins compétents, des dévoués et des moins dévoués”. La compétition, notion entrepreneuriale s’il en est, fera le job. Il suffit de l’aider, laisser se développer ce gros gloubi-boulga de réformes kilométriques pour, à la fin choisir les enseignants qui conviennent au nouveau système éducatif que le néolibéralisme veut imposer.

Dépasser “des dogmes”, dire que le passé est "mauvais", qu'il faut "innover" (p. 8)

Premier dogme, le “caractère nuisible des savoirs précoces [car] ils constituent le déterminant préalable à un système plus équitable”. Derrière cette affirmation absconse, se joue la rentabilisation de la maternelle (où on y joue trop) en voulant lui imposer les pédagogies de l’élémentaire. Depuis que la psychologie développementale de l’enfant (dogme du passé donc mauvais), a été remplacée par les sciences cognitives (innovation scientifique donc bonne), le respect des stades du développement de l’enfant n’est plus de mise, et a carrément été éradiquée des principes de l'EN. Et que cela soit néfaste pour l’enfant au plan affectif, cognitif ou comportemental n'a aucune importance au regard du grand objectif de formater l'humain le plus tôt possible donc dès la crèche ou la maternelle pour qu'il satisfasse aux besoins du néolibéralisme et qu'il coûte le moins cher possible.

Autre dogme, celui de l’égalitarisme. Il doit être dépassé, selon l’Institut, à cause de son “caractère nuisible”. Or l’égalitarisme qualifié de nuisible ici, c’est celui qui vise l’élévation de niveau pour tous et toutes les élèves (dogme du passé donc mauvais). Pure perte de temps et d’argent pour le patronat. Et surprise, après avoir caractérisé cet égalitarisme de nuisible, l’Institut Montaigne brouille les pistes avec un glissement sémantique dont il a le secret. Il dit défendre un “égalitarisme sur lequel nous fondons le principe méritocratique” (p. 8). Il définit ainsi son égalitarisme à lui par son contraire, car méritocratie s’oppose à égalitarisme. Qu'importe, mensonge et contradiction font partie du néolibéralisme.

L’autre dogme à dépasser, c’est le fait que les familles n’ont pas le pouvoir d’influencer l’école. Pour les amis de Macron, un peu libertariens, c’est une hérésie. En tant qu’usagères, les familles ont le droit d’avoir des exigences envers l’école et de la contrôler. L’Institut Montaigne va même plus loin en estimant que ce sont les familles qui “assignent à l’école ses missions principales”. D'ailleurs elles exercent déjà un pouvoir quand elle “identifient les établissements dans lesquels elles ne souhaitent pas ou plus envoyer leurs enfants” (p. 7). Cette permissivité a déjà de lourdes conséquences parfois dramatiques car, la sanctuarisation de l’école et la solidarité parents-enseignants sont toutes deux gravement attaquées, ce qui permet à Macron de poursuivre ses réformes. La division est l'arme fatale des gouvernants.

Franchir les obstacles pour réformer à tout prix…

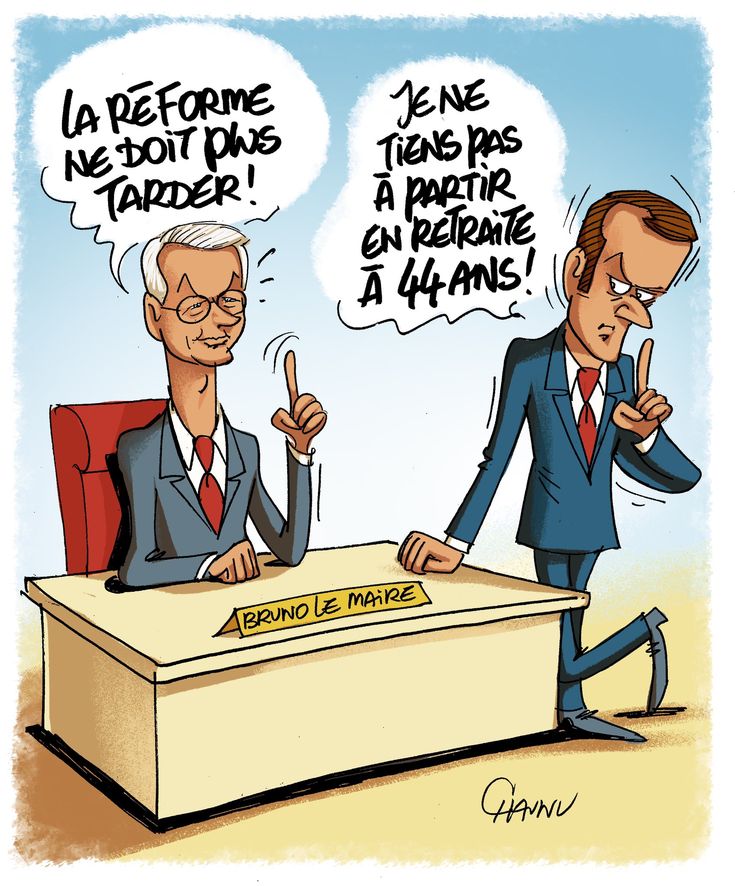

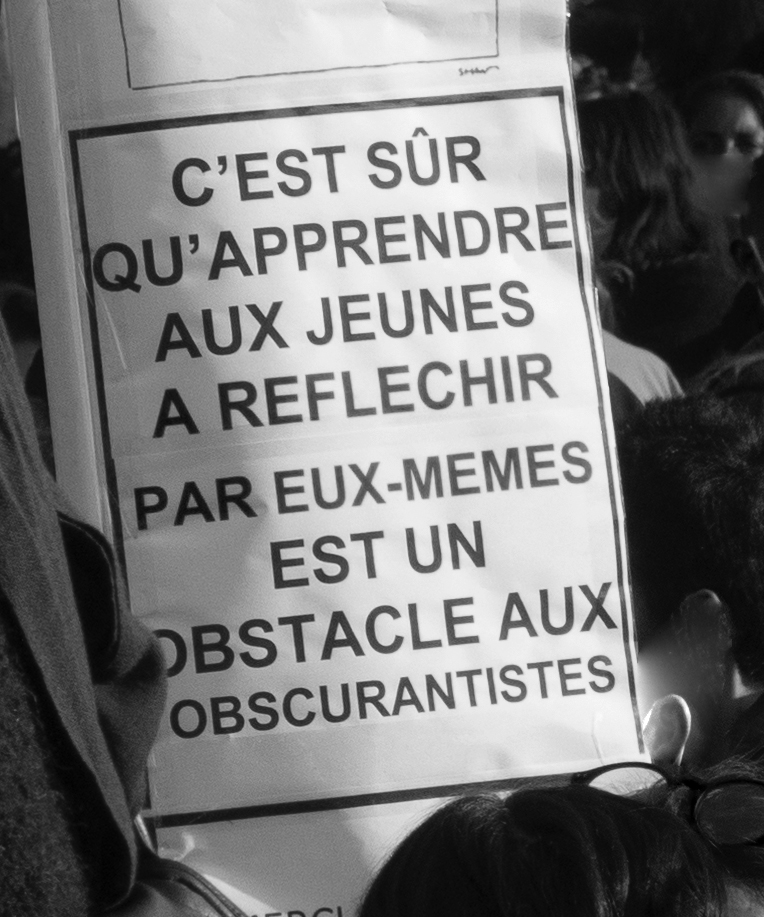

Pages 9 et 10, c’est avec un raisonnement labyrinthique que le l’Institut patronal arrive à la conclusion que les réformes Macron sont bonnes. Ainsi il commence par critiquer : “[…] frénésie [de] mobilisation colossale de moyens publics […], [des réformes qui sont] palliatives [et] ne répondent pas aux besoins des familles” (sic). Et puis, virage à 180°, ce n’est pas que les réformes ne sont pas bonnes, mais elles sont “insuffisamment pilotées, […] pas évaluées, […] pas conçues collégialement”. Puis la suite prend au dépourvu, étonne sans étonner. Car si les bonnes réformes n’ont pas pu aboutir, c’est qu’elles ont été “stérilisées par les compromis, la peur d’une action syndicale d’ampleur ou l’influence des rentiers du système” (p. 9). Voilà, l’ennemi des réformes a un nom, le syndicalisme. Et puis seule la conclusion compte: il faut réformer ... sans les syndicats.

À l’horizon, "une lueur", un résultat positif, encore incertain, et encore au conditionnel

La conclusion s’avère tortueuse autant que le cheminement. Ainsi les réformes sont quand même bonnes car les résultats “PIRLS 2021 […] apparaissent comme une lueur d’espoir” (p. 9). Et à terme, les bons effets des réformes “devraient se refléter dans les tests PISA des prochaines années”. Cela reste au conditionnel, et il y a toute une idéologie cachée derrière ces déclarations. Le patronat a des raisons de douter des résultats. Car là où des réformes similaires ont été menées, des résultats catastrophiques ont entraîné leur remise en cause. Mais l'objectif majeur étant pour lui de casser le mammouth avant tout, réformer vite avant les prochains résultats PIRLS et PISA en 2026 prend alors tout son sens. Et alors Attal pourra dire ce qu'il dit dans le "Choc des savoirs", à savoir que PISA a montré le caractère bénéfique des réformes (ici du dédoublement des classes en REP et REP+). En 2026, avant les élections présidentielles, PISA montrera donc le caractère bénéfique des mesures Attal. Tout cela bien sûr au regard des besoins patronaux et non de l'émancipation par le savoir qui n'est plus le paradigme de l'éducation nationale.

À la fin de l’introduction, l’Institut marque son accord avec la “refondation” en cours et il liste “les efforts prioritaires auxquels nous [patronat avec gouvernement ndlr] devrions […] nous atteler” :

• “Donner plus d’importance au primaire”, traduction, en instaurant l’école du socle et en primarisant le collège.

• “Multiplier les évaluations [dont les résultats doivent être] accessibles par tous” dans le but, précisons-nous, de contrôler et trier élèves, profs et établissements et faire pression sur eux.

• En finir avec le collège unique qui “amplifie les inégalités […] empêche la diversification des parcours” pour faire de la place à un collège réformé, destiné non pas à instruire mais à orienter.

• “Reconsidérer les conditions d’accès au métier [d’enseigner]”. Ce qui signifie pour nous, mettre sur pied le formatage pour plus de soumission à l’objectif patronal (trier les élèves et économiser sur le fonctionnement), et (reconsidérer) “l’évolution des carrières et de la formation”, avec mobilité imposée à la clé (p. 49).

• Soumettre l’école aux trois injonctions du patronat pour ce qui concerne l'école de socle : maîtrise des fondamentaux, du numérique et d’une langue étrangère. Et clap de fin pour l’émancipation par le savoir, et l’accès à l’université pour la majorité des élèves. L'objectif des futures générations n'est plus le BAC mais le DNB (le nouveau brevet), et le CAP.

Les éléments les plus contestables

Changer les éléments de comparaison quand ils ne conviennent pas ou qu'ils sont défavorables à la France

Il y a encore deux ou trois ans, la France comparait son service public d’éducation à celui des pays riches de l’OCDE, et se trouvait alors bien en dessous de la moyenne, sinon en queue de peloton. À présent, c’est avec tous les pays de l’OCDE riches et pauvres que le France se compare. Les exigences ont donc baissé, et la France se retrouve maintenant au-dessus de la nouvelle moyenne (p. 16 à 21). Ainsi la France peut se targuer de n'être plus dans le groupe des pires pays. Elle se retrouve derrière la Finlande, la Corée et le Canada qui, oh surprise! ont déjà effectuées les réformes qui sont en cours en France. Mais comme ils sont mieux classés, cela justifie la poursuite des réformes néolibérales. Et l’Institut patronal de répéter l’antienne bien connue : le gouvernement doit “réfléchir […] aux réformes nécessaires […] qui s’imposent pour contrer […] le déclassement progressif de l’école française” (p. 64).

Une idéologie nauséabonde : l'impact de l’échec du primaire sur l’économie ...

Pour l’Institut, tout ce qui compte, ce n'est pas qu'une majorité d'enfants ne vont pas accéder aux savoirs auxquels ils ont droit, car l'accès aux savoirs doit être le même pour tous. Non Ce qui compte c'est que l’illettrisme et l’innumératie ont un coût en termes de dépenses sociales (chômage, prestations sociales, frais de justice, dépenses santé). Donc l'échec scolaire représente un manque à gagner pour l’État (perte en matière d'impôts sur le revenu, de TVA, de CGS-CGRDS, etc.) (p. 23 à 26). Impact négatif donc sur le PIB et le taux de croissance. Les pauvres seraient coupables de trop faire dépenser et de priver l’État de ses ressources. Idéologie nauséabonde s’il en est.

qui mène à la mise au point d’un nouvel indicateur qui ouvre un nouvel horizon au patronat…

À ce niveau, on est interpelé par l'utilisation de la sémantique entrepreneuriale et le degré de sophistication du nouvel indicateur, “le rendement de l’école en fonction de l’âge pour lequel on investit”. La déshumanisation de l'école sidère ou plutôt dépasse la sidération.

L’Institut patronal s’appuie sur J. Heckmann, prix Nobel d’économie en 2000. Il a démontré que plus les enfants pour lesquels on investit sont jeunes, plus c’est rentable pour l’économie (p. 27 à 29). Mais ce que le rapport omet de dire, c’est que ses travaux portaient seulement sur les enfants et familles pauvres et les Afro-américains. L’Institut n’en a cure (p. 28). De plus, l’investissement ne concernait pas que l’école. On peut en déduire qu’il pourrait concerner les start-ups numériques petite enfance qui fleurissent sur les réseaux sociaux. Cela, dans la droite ligne du plan France-2030 start-up-nation annoncé en novembre 2022 par Macron.

…en expliquant qu’il est inutile de créer des postes pour l’école

En effet, l’Institut explique que même s’il manque des postes, attendre est la solution car, dit-il (p30), “la Cour des comptes, pointe le fait que « la baisse démographique devrait en principe conduire à une baisse corrélative des effectifs d’enseignants, de l’ordre de 15 000 emplois entre 2022 et 2027 »”. Dont acte. Attal aussi en prend acte qui n'annonce que des suppressions de postes pour l'année à venir.

Quant à l’évaluation, essentielle pour le patronat, la contrôler à tous les niveaux en la privatisant !

Pour l’Institut Montaigne, “l’évaluation des politiques publiques éducatives, [est le] ressort essentiel de la légitimité des décisions politiques [et] la clé de voûte de la refonte de notre école” (p. 31). Mais il questionne sa crédibilité car elle est conçue par l'administration, par l'Etat, la Direction de l’évaluation, la prospection, et de la performance. Les “initiatives et réalisations [de celle-ci] sont fortement marquées, […] par ses rapports avec le pouvoir politique, [et] la question de l’autonomie scientifique et de l’indépendance politique de cette instance […] se pose” (p. 34). L'Institut se permet aussi de questionner la légitimité du Conseil (national) d’Évaluation de l’École (CEE) qui n’est pas non plus, dit-il, indépendant de l’État. Il reste vague quant à la DEPP, mais concernant le CEE, il conseille carrément sa privatisation. Une fois sous la coupe du privé, plus facile pour le patronat d’avoir la main sur l’évaluation de l’école, car d’elle dépend l’autonomie des établissements (p. 34), c’est à dire la décentralisation complète de l’éducation nationale qu’il appelle de ses vœux.

La nouvelle inspection pour entraver l’avancement automatique, imposer les pédagogies, sanctionner !

Pour l’Institut patronal, le rendez-vous de carrière (nouveau nom de l'inspection des enseignants), “constitue une avancée” (p. 37). Précisons que le rythme des inspections évaluatives, avec ce rendez-vous de carrière, a été divisé par deux, alors que le rapport affirme le contraire. Ce qui ralentit le rythme de l’avancement de carrière. De plus un quota d’accélération de carrière plafonné à 30 % est appliqué, ce qui, en passant, aggrave la compétition.

Mais l’Institut veut aller au delà du ralentissement de l’avancement. Il veut plus de missions pour l’inspection, qu'elle impose des pédagogies entre autres. Il suggère qu’elle soit un “véritable tuteur des enseignants par le partage des meilleures pratiques pédagogiques et un accompagnement personnalisé” (p. 38,39). Et qu’elle soit en charge de “l’évaluation collective d’un établissement à des fins de performance”. Autre mission, celle d’imposer une mobilité et une formation (p. 41). Ainsi, cela, dit le rapport, “permettrait d’affecter les enseignants là ou ils sont les plus efficaces ou […] de produire un effort spécifique à l’égard des enseignants qui n’ont pas un effet maître satisfaisant, pour favoriser une adaptation de leurs pratiques”. Le contrôle rapproché des enseignants est un objectif on ne peut plus clair.

L’école du socle prend du retard ; patience et relance avec le numérique

Pour l’Institut Montaigne l’école du socle prend du retard. C’est, dit-il, à cause des craintes du corps enseignant qui critique l’absence de bilan des réformes. Mais, dit-il aussi, “les réserves ne doivent pas nous murer dans l’immobilisme” (p. 45). Il faut passer à l’acte 2 de la réforme du collège en renforçant le lien avec l’entreprise dans le quatrième cycle. D’autre part, pour développer le marché de l'éducation, il tente de pousser le bouchon côté numérique et intelligence artificielle. En faire des disciplines, mais aussi “revivifier […] les matières les moins plébiscitées” de technologie, d’art (numérique) et de musique (numérique aussi).

Le statut enseignant dans le collimateur

Afin de mieux liquider ce fichu statut enseignant, meilleur garant de l'égalité des chances pour tous les élèves, la tactique est de ne pas en parler, ne jamais s'y référer, ni au statut, ni à la grille indiciaire, ni au point d’indice. Leur invisibilisation anticipe leur disparition prochaine.

Une équation impossible: améliorer l’attractivité du métier tout en poursuivant les réformes !

Concernant le salaire, l’Institut se contredit. D’abord l’attractivité ne serait pas liée au salaire et ensuite ... si. Il dit, p. 47, que “l’Allemagne et le Portugal […] offrent des rémunérations bien supérieures [et] connaissent également des difficultés de recrutement”. Et p. 48, il préconise d’augmenter les traitements. Cela permet au gouvernement d’être libre de faire ce qu’il veut, par exemple faire du chantage aux enseignants et enseignantes dont les salaires n’évoluent pas depuis plusieurs décennies. Au-delà sont mises en exergue les deux solutions préconisées par l’Institut : améliorer la gestion managériale concernant “modalités de recrutement [et] obligations de mobilité non adaptées” (p. 47), et s’attaquer aux problèmes conjoncturels, système éducatif non performant, climat scolaire anxiogène et niveau des rémunérations insuffisant (sic) (p. 48, 49). En gros, les préconisations concrètes patronales qui suivent peuvent se résumer ainsi : Haro sur le statut.

Faire sauter tous les emblèmes du statut, serait motif d'attraction pour le métier

• D’abord le concours. Il est exclu des options patronales car il empêche la mobilité (voire le licenciement) que le patronat veut imposer. “Le développement de la contractualisation pourrait être l’outil adéquat pour y parvenir”. Il conteste d’autre part le niveau trop élevé du recrutement et qu’il soit le même pour tous et toutes.

• L’augmentation du temps de travail sans contrepartie pendant les vacances avec “la formation continue [qui, il le dénonce] n’est pas obligatoire pour les enseignants du second degré”. Donc préconisation de “[…] cinq journées par année scolaire, […] sur la durée des vacances scolaires […] il semble nécessaire de l’imposer” (p. 51, 52).

• Toujours plus de missions au travers de “la réforme du pacte enseignant [qui] entend prendre en compte la question des contreparties et des obligations renforcées” (p. 54). Un pacte qui, pour le patronat, s’adresserait plus au secondaire. Pour le primaire le patronat estime qu’un “alignement à minima de la rémunération des professeurs des écoles sur la moyenne des pays de l’OCDE permettrait de renforcer l’attractivité du métier” (p. 54). La réforme du PACTE est appliquée. Elle va à l’encontre de ces préconisations puisque seule et elle ne constitue pas une revalorisation. Mais que sont des missions supplémentaires pour les patrons de l'Institut qui aspire à faire travailler les profs de 8H à 18H dans les établissements.

• L’avancement à l'ancienneté (Fonction Publique de carrière) disparaîtrait au profit, soit d’une “évolution de la carrière […] liée davantage […] à des éléments objectifs [tels que] l’excellence pédagogique, (et/ou) l’engagement au sein des établissements” (p. 57), soit d’une nouvelle manière d’attribuer des points ou via le recrutement local. Les patrons préconisent ici la Fonction Publique de métier donc la casse du statut ou casse de tous les droits des fonctionnaires.

L’intégration du numérique et de l’intelligence artificielle… et les langues étrangères !

Difficile de rajouter des heures d’enseignement pour le numérique. Donc ce sont les “matières les moins soutenues [sic] (comme la technologie, les arts, la musique)” qui sont “revivifiées” “par l’intermédiaire du numérique” (p. 58). Le Conseil des Programmes n’a pas son mot à dire semble-t-il. Ce qui compte, c’est créer une nouvelle source de profit avec le numérique et l’IA. Le patronat incite les professeur·es à s’adapter au fait que “les jeunes de 7 à 19 ans passent plus d’heures devant les écrans qu’à l’école […] 1000 heures contre 864h” (p.58). Quand médecins et psychologues alertent sur le temps d’écran qui perturbe gravement le développement de l’enfant.

Quant aux langues étrangères, l’anglais est “un atout, un facteur d’employabilité” (p. 60). Il faut donc relever le bas niveau en anglais des élèves français. Il incrimine la formation de l’enseignant ou de l’enseignante (le passé mauvais) et le manque d’embauche de locuteur natif (l'innovation très bien). Gageons que la solution préconisée par le patronat s’appuiera sur le PACTE, les primes et la compétition, 3 ennemis notoires du statut.

Marie Contaux

Pour lire le rapport :

https://www.institutmontaigne.org/publications/ecole-ou-concentrer-nos-efforts

Fièrement propulsé par WordPress