Il y a deux jours de ça, je me suis dit que cette opposition caricaturale entre des écolos vus comme des bobos déracinés et des agriculteurs pollueurs était vraiment trop stupide. N'écoutant que mon courage j'ai passé mon après midi à composer un Thread sur Twitter en guise de main tendue.

Agrandissement : Illustration 1

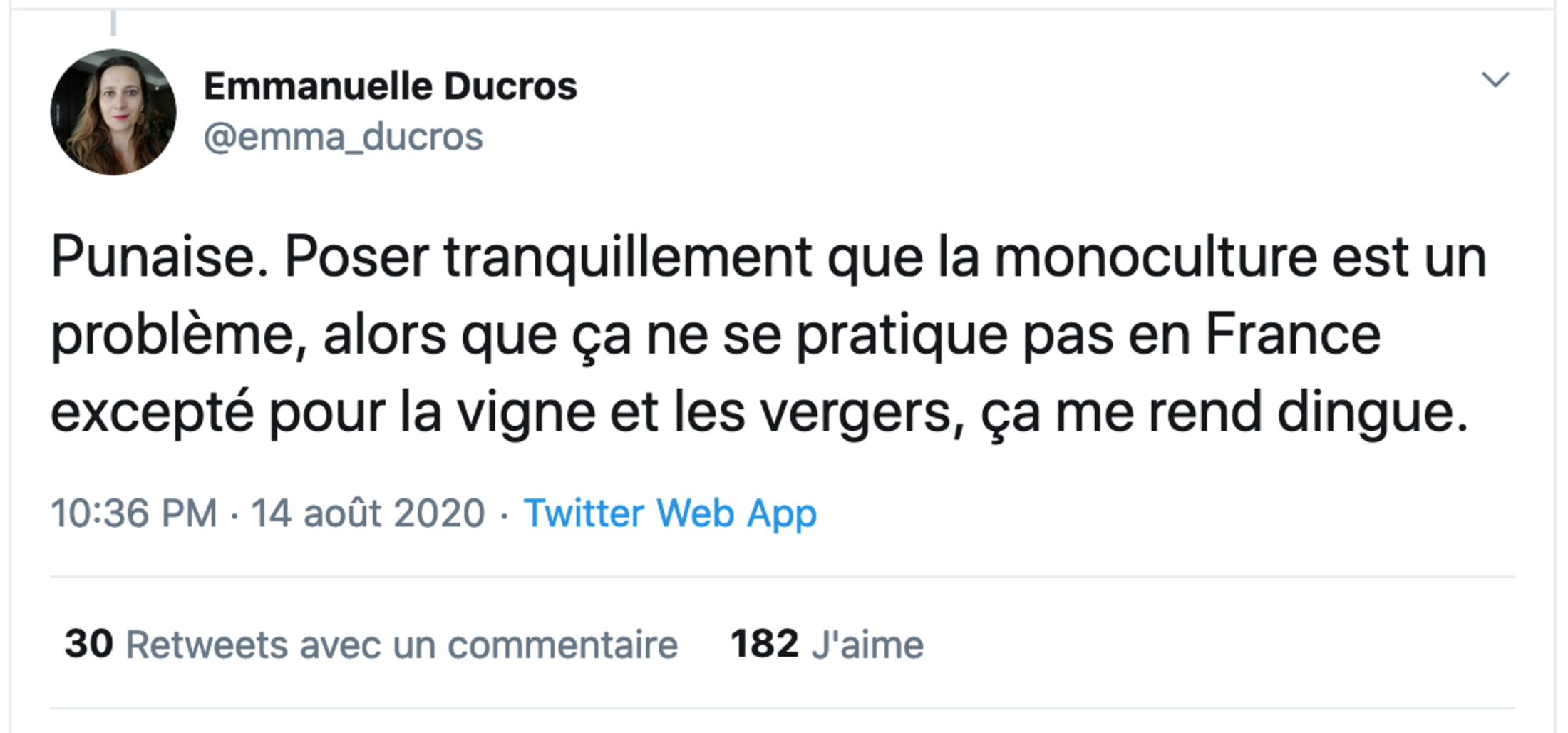

Non seulement cette tentative a lamentablement échoué, mais elle s'est transformée en un échange fourni de noms d'oiseaux, de procès d'intention, d'interprétation plus ou moins de bonne foi. Elle a également fait sortir du bois ce que j'ai appelé une « meute » de twittos (adeptes des hashtags #NoFakeScience #AgriBashing, etc.) qui, une fois mes tweets identifiés, et chauffés à blanc par certaines de leurs égéries (notamment la journaliste Emmanuelle Ducros et l'animateur Mac Lesggy, connu pour sa longue carrière de présentateur d'E=M6 et ses publicités pour les dentifrices et brosses à dent, mais qui se trouve aussi avoir une lointaine formation d'agronome) n'ont pas manqués de fondre sur moi. Quelques uns parmi eux avec bonne foi, d'autre pour s'associer au travail de démolition.

La cause de leur courroux : j'aurais justement empilé toutes les caricatures sur l'agriculture française et énoncé plusieurs énormités qui prouvent ce qu'ils croient savoir depuis longtemps : je n'y connais rien à l'agriculture.

Commençons par là. Pourquoi m'intéresser à la question agricole et de quel droit m'exprimer sur la question ?

D'abord parce que je pense que tout le monde devrait s'y intéresser. Ce que nous mangeons, la façon dont notre nourriture est produite, transformée conditionne à la fois notre survie mais a un énorme impact sur nos paysages, notre ressource en eau, mais aussi sur le climat et la biodiversité.

Ensuite parce que, dans le cadre de mon travail, à la fois d'écologiste (j'ai dirigé une ONG pendant 7 ans), de directeur de collection pour Actes Sud (où j'ai publié plusieurs ouvrages sur la question) et surtout de documentariste, j'ai été amené à rencontrer des dizaines d'agronomes, d'agriculteurs, de chercheurs, de scientifiques (éthologues, biologistes, entomologistes, climatologues, etc.) de militants, mais aussi de responsables politiques à l'échelle mondiale, européenne ou française qui traitent de ces questions. J'ai aussi passé du temps à filmer dans quelques fermes. Sur le plan personnel, j'ai été amené régulièrement à visiter des cousins de ma femme, tous deux agriculteurs conventionnels (aujourd'hui retraités) dans l'Orne et la Manche, producteurs de lait et de maïs. J'ai plusieurs amis agriculteurs bio. Ces vingt dernières années j'ai régulièrement échangé avec toutes ces personnes. L'agriculture m'a toujours semblé être l'une des clés de la solution écologique. Aujourd'hui je suis plus que jamais convaincu qu'il faut créer des ponts entre écologistes et agriculteurs. Mais ça n'est pas facile...

Je glisse enfin, que malgré les accusations récurrentes de quelques harceleurs numériques, je ne souscris absolument pas aux théories de l'anthroposophie, même si je suis amateur, comme beaucoup, de vins biodynamiques et que j'ai de nombreuses connaissances influencées par ce mouvement de pensée. Je suis même particulièrement critique à l'égard de certains écrits de Steiner ou de dérives constatées au nom de ces principes, même si elles sont, à ma connaissance, rares. Je l'ai déjà dit maintes fois, mais les clichés et les rumeurs sont tenaces.

Ceci étant dit, quelles énormités caricaturales ai-je énoncé ?

1/ La pollinisation

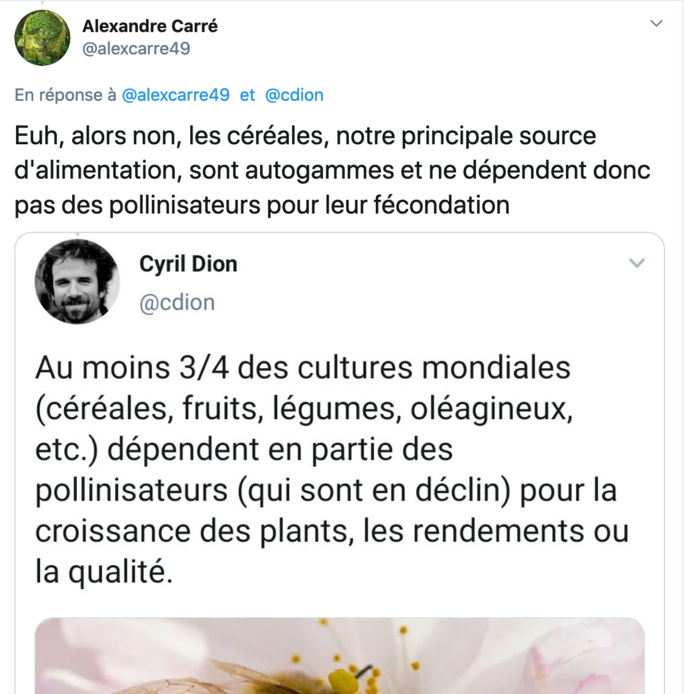

Au cœur de mon argumentation se trouvait l'importance de la pollinisation (et donc des pollinisateurs) dans l'alimentation humaine. Soucieux de sourcer mes propos, j'ai copié-collé un extrait d'un article de Sciences et avenir relatant une étude de l'IPBES sur la disparition des insectes. « D'une manière plus générale, au moins trois quarts des cultures mondiales (céréales, fruits, légumes, oléagineux, etc.) dépendent en partie des pollinisateurs pour la croissance des plants, les rendements ou la qualité, notent également les chercheurs associés à la plus vaste expertise jamais réalisée sur le sujet. » Or le journaliste rendant compte du rapport, y avait fait une erreur en ajoutant une énumération à la phrase des scientifiques (pour illustrer j'imagine) et parlant du rôle des pollinisateurs dans la culture de céréales.

Agrandissement : Illustration 2

Cette erreur a servi de preuve par neuf pour me décrédibiliser, arguant que je ne savais pas que les céréales étaient autogames, c'est à dire qu'elles sont « hermaphrodites » et qu'elles n'ont pas besoin des insectes pour être pollinisées.

En réalité, mon contradicteur très fier de son effet oublie de dire que ce n'est pas parce que les céréales sont majoritairement autogames qu'elles n'ont pas besoin des pollinisateurs (le maïs, seigle et mil sont allogames par ex) mais parce qu'elles sont anémogames, c'est à dire pollinisées par le vent. Je l'avais effectivement appris il y a quelques mois d'un extraordinaire entomologiste Dino Martins lors d'un tournage au Kenya pour mon nouveau film Animal.

J'ai copié collé cette phrase pour souligner l'importance des pollinisateurs, sans faire attention à l'erreur du journaliste. Lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai supprimé le tweet et ai corrigé par la traduction fidèle du rapport de l'Ipbes (et ici en Français) : « Plus des trois quarts des principaux types de cultures vivrières mondiales dépendent dans une certaine mesure de la pollinisation animale pour le rendement et/ou la qualité ». A la lecture de ce nouveau tweet un autre agriculteur m'a encore taxé d'âneries en me disant que ce chiffre était faux (ce sont les scientifiques de l'IPBES qui l'ont écrit hein...) se souvenant certainement d'un autre chiffre appris en école d'agro qui dit que les pollinisateurs sont directement impliqué dans la production de 30% de la nourriture. Il n'a simplement pas fait la différence entre tonnage (c'est effectivement 35% du Volume de la production mondiale) et type de cultures (3/4, ce chiffre est dans le même rapport).

2/ La monoculture

J'ai ensuite évoqué le fait que le véritable problème de l'agriculture industrielle était l’artificialisation des écosystèmes dans "d'immenses champs en monoculture". A cause de cette artificialisation et de la perturbation des écosystèmes naturels, les plantes sont plus sujettes aux attaques de ravageurs (les petites bêtes) ou de bio agresseurs (les champignons et autres maladies) et nécessitent toujours plus de produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides).

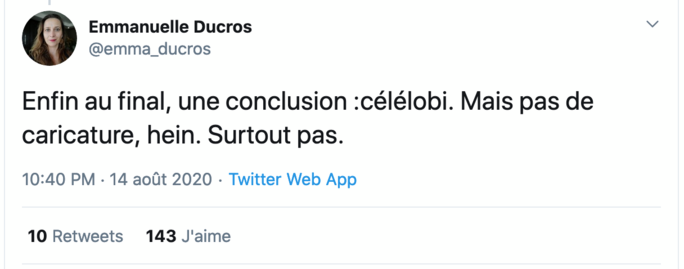

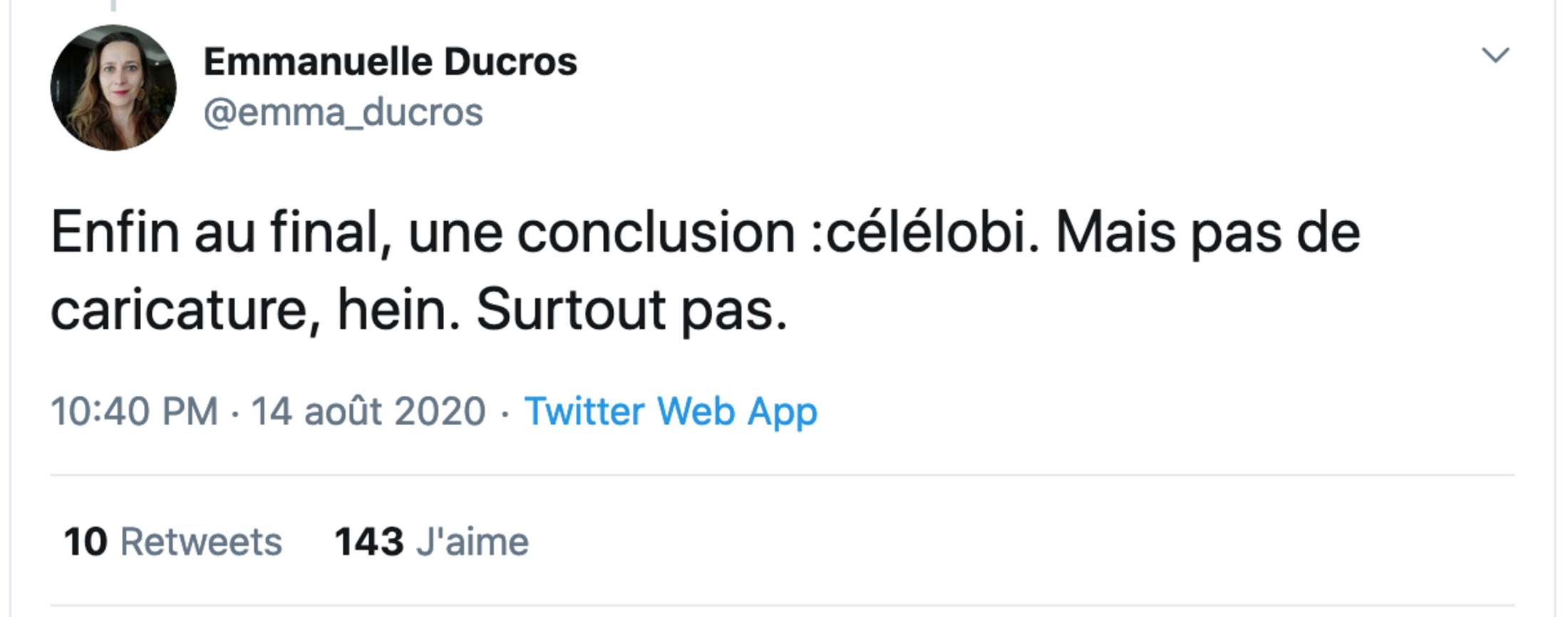

Agrandissement : Illustration 3

« La monoculture en France ça n'existe pas, sauf pour la vigne et l'arboriculture » m'ont répondu mes contempteurs.1

Agrandissement : Illustration 4

Donc blâmer la monoculture en France n'aurait pas de sens. Et ça rend dingue Emmanuelle Ducros...

En réalité si, elle existe pour une partie des cultures de maïs et de blé. C'était particulièrement le cas à la fin du XXème siècle comme l'explique ce rapport de Solagro. On voit sur les deux cartes à quel point les rotations sont devenues plus rares entre 1970 et 2000 sur un certain nombre de territoires avec l'essor de l'agriculture industrielle.

Il semble que depuis une quinzaine d'années, les rotations reviennent en force.

Pour autant il resterait 15% (chiffres à vérifier avec des sources plus officielles) des surfaces de maïs et de blé en monoculture en France. Or les monocultures imposent un surplus de pesticides comme le montre une étude américaine (où les monocultures sont plus conséquentes) relatée dans cet article.

Mais, en disant « monocultures » de façon généralisante, je reconnais une facilité de langage qui peut sembler caricaturale et heurter les agriculteurs qui pratiquent rotations et multiplient les différentes cultures dans leurs assolements. J'ai tendance (et je crois que nous sommes nombreux dans ce cas) à utiliser le mot monoculture pour désigner ces vastes espaces où il n'y a plus rien que d'immenses champs avec une très faible variété de cultures. J'ai l'occasion d'en traverser souvent moi qui vit au nord de la Beauce.

Agrandissement : Illustration 5

Je veux bien admettre que ce terme est impropre. Mais cela n'enlève rien au problème.

Je soulignais ainsi le fait que de nombreux scientifiques nous alertent sur les méfaits de la simplification à l'extrême des paysages, monocultures au sens propre ou non.

Comme je le mentionnais plusieurs fois dans le thread, l'agriculture industrielle est, avec l'urbanisation, la cause numéro 1 de la disparition dramatique des insectes et plus globalement des espèces. Un rapport basé sur 73 études le confirmait à propos des insectes en janvier 2019.

« L’étude de Bayo et Wyckhuys « pointe du doigt l’agriculture, soit par la transformation des terres soit par l’utilisation de pesticides » indique Jérôme Murienne. En clair, la principale cause de ce déclin est la destruction des habitats due à l'agriculture intensive et à l'urbanisation, ainsi que la pollution aux pesticides et aux engrais. » relate cet article de National Geographic qui rend compte de l'étude.

Une autre étude internationale parue en septembre 2019 synthèse de 89 études et comprenant 1475 relevés parcellaires s'est justement penchée sur l'impact de la simplification des paysages. « Les résultats sont sans appel : La simplification des paysages impacte directement la richesse spécifique et notamment les espèces rares, et explique 30 % de la réduction de l'efficacité de la pollinisation et 50 % de celle de la régulation naturelle des ravageurs, avec des conséquences négatives sur les rendements agricoles. »

Ainsi, plus le paysage est simplifié, plus les mécanismes d'équilibre écosystémiques sont faibles et plus il est nécessaire d'utiliser des produits phytosanitaires.

On entre dans un cercle vicieux, avec les conséquences décrites plus haut.

Lors du tournage d'Animal nous avons interviewé Nicolas Vereecken, docteur en biologie, professeur d'agroécologie à l'université de Bruxelles et spécialiste des abeilles. Lorsque nous lui avons demandé ce qui serait déterminant pour protéger les populations d'abeilles voici ce qu'il nous a répondu (vous pourrez voir cette séquence le 24 mars au cinema) : « Passer de l'homogène à l'hétérogène. Augmenter l'hétérogénéité des paysages, préserver les forêts, planter des arbres, des haies... Pensez en termes de diversité, de formes, de comportements, d'exigences écologiques. L'équation est simple. Plus vous avez de plantes, de différents types, comme les arbres et les plantes herbacées, plus vous avez d'insectes. Parmi ces insectes, plus vous avez d'abeilles. Et plus vous avez d'abeilles, plus vous avez de bons rendements, et plus les rendements sont stables d'une année à l'autre. C'est aussi l'un des résultats les plus récents de recherches internationales. »

Ce dont nous aurions besoin selon les recherches sur lesquelles il s'appuie c'est d'augmenter le nombre d'espèces d'abeilles sauvages, pas d'installer des ruches partout.

Autre extrait de son interview : « Beaucoup d'études ont été réalisées depuis 10 ou 15 ans et montrent que c'est la diversité des abeilles, le nombre d'espèces et leurs rôles écologiques qui sont les plus importants pour la production de fruits et légumes. Et ce, quelle que soit la densité des abeilles. Ainsi, tout le monde a tendance à penser que si vous voulez produire beaucoup de fruits, il suffit de mettre beaucoup de ruches. La réalité est complètement différente.

Installer des ruches pour "sauver" les abeilles n'a absolument aucun impact. Les abeilles des ruches représentent une seule espèce. C'est un peu comme si je vous disais : les oiseaux des champs sont en danger en Europe, il faut les sauver et que, pour y parvenir, vous installiez des poulaillers partout. »

En résumé c'est : simplification du paysage + phytos toxiques (qui s'entretiennent dans un cercle vicieux) qui causent la disparition des insectes.

Ne parler que du glyphosate et des produits qui pourraient le remplacer ne nous aidera pas à résoudre le problème. Nous avons besoin de réfléchir de façon globale pour que notre agriculture s’appuie sur une connaissance de plus en plus pointue du vivant et de ses mécanismes et pas une débauche de produits.

3/ L'augmentation de l'utilisation de pesticides

Car, justement, pour continuer ma démonstration, j'incriminais l'augmentation continue de l'utilisation des produits phytosanitaires (+25% depuis 10 ans). Mais le problème date en réalité des années 50 (on se souviens du Printemps silencieux de Rachel Carson en 1961 qui a été récemment réédité).

Pour étayer cette affirmation je me suis basé sur les chiffres relatés par quasiment toute la presse française et entérinés par la ministre de l'écologie de l'époque Elisabeth Borne qui actait dans un tweet l'inefficacité du plan Ecophyto lancé en 2008 pour les réduire de 50% en dix ans (voir dans l'article de France Inter).

Ces chiffres font l'objet d'une dispute ardue. Certains argue que c'est une histoire de stock, d'autres que ce sont les produits utilisés par les agriculteurs bio qui font gonfler la note, d'autres encore que ce qu'il faut regarder ce sont les CMR (Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction) qui eux auraient baissé depuis 2016.

D'une part la question des CMR revient à réduire la question à la santé humaine. C'est primordial, mais ce n'est pas suffisant face à l'effondrement de la biodiversité.

De l'autre, même si les chiffres avaient baissé en 2018-2019 comme l'a annoncé le gouvernement début juillet à partir de données partielles, il n'y a pas encore de quoi claironner. Ces chiffres restent à confirmer et pourraient être en trompe l'oeil. En attendant les résultats consolidés, les statistiques officielles montrent une augmentation continue (ou au minium une absence de baisse) depuis dix ans. Si on s'intéresse aux périodes précédentes, un rapport parlementaire du Sénat indique que : "D'une manière générale, la consommation de pesticides en France a été multipliée par deux tous les dix ans entre 1945 et 1985". Le rapport indique qu'elle connaît une tendance à la baisse depuis une quinzaine d'années, après une forte hausse dans les années 1990." mais indique clairement que "Cette évolution doit être relativisée : elle résulte pour beaucoup de la baisse, entre 2001 et 2002, d'un tiers de la consommation de cuivre et de soufre, utilisés comme fongicides pour lutter par exemple contre le mildiou (pour le cuivre), contre les tavelures sur les arbres fruitiers et l'oïdium (pour le soufre). Entre 2001 et 2011, cuivre et soufre seront passés de 30 000 tonnes par an environ à moins de 14 000 tonnes.

En outre, une partie de la baisse résulte du remplacement de molécules anciennes par de nouvelles molécules, s'utilisant à de plus faibles doses par hectare (par exemple les pyréthrinoïdes de synthèse) et ne traduit pas une baisse générale du recours aux pesticides. Certains produits s'utilisant à de fortes doses par hectare (atrazine, simazine) ont été interdits, et les doses maximales d'autres produits ont été abaissées.

En fin de compte, il est difficile d'interpréter cette évolution des consommations de pesticides en France. Si, incontestablement, les mentalités évoluent, la prise de conscience par les agriculteurs de la dangerosité des pesticides est lente et, si elle progresse, n'entraîne pas un bouleversement radical et rapide des modes de production. Ainsi, la part de l'agriculture biologique dans la production reste encore faible."

Nous sommes donc encore très très loin du compte.

4/ Les lobbies

Pour expliquer l'incapacité à faire baisser les quantités de pesticides (et une transformation de nos agricultures), j'invoquais le lobbying intense des multinationales de l'agroalimentaire tels Bayer/Monsanto.

« Complotiste » « Célélobi » m'a répondu méprisante la journaliste Emmanuelle Ducros qui a elle même été suspectée d'être rémunérée pour des « ménages » auprès d'entreprises de l'agroalimentaire et qui pourrait, selon Libération, avoir harcelé les journalistes de CheckNews qui l'ont accusé en créant un faux compte sur Twitter.

Agrandissement : Illustration 6

Pourtant, ce lobbying est maintenant largement documenté : l'affaire des Monsanto Papers a eu un retentissement dans le monde entier et a valu à ses auteurs plusieurs prix internationaux de journalisme, le lobbying pro-glyphsate à Bruxelles a été très intense comme le décrit cette enquête, sans parler du lobbying de la FNSEA lors du vote de la loi alimentation.

« Libération raconte, par exemple, comment les fédérations de la FNSEA ont rencontré les parlementaires locaux en amont du projet de loi. Le syndicat a gentiment et de lui-même rédigé une quarantaine d’amendements avec mention « prioritaire » et surlignage des passages incriminés à modifier. Soit l’exacte définition des amendements dits « clés en mains », ceux que l’on retrouve en plusieurs exemplaires, avec un texte strictement identique, déposés par des députés de bords différents… Cas concret rapporté par Libération : un amendement autorisant l’épandage de pesticides par drones sur les vignes en pente, déposé en une vingtaine d’exemplaires, avec la même faute d’orthographe… » lire l'article complet sur Les Jours

Derrière cet immobilisme de l'agriculture il y a évidemment d'immenses intérêts financiers.

L'éternel glyphosate pour ne parler que de lui est l'herbicide le plus utilisé au monde.

Crier à la théorie du complot face à une telle accumulation de preuves n'est plus uniquement de la naïveté. Nous savons désormais comment a procédé l'industrie du tabac pendant des années, celle de la chimie lourde (voir l'excellent film de Todd Hayes Dark Waters sorti récemment à ce sujet), celle des énergies fossiles (Exxon en premier lieu) et l'industrie des produits phytosanitaires suit le même chemin. Celui de la dissimulation de données, de l'instillation du doute dans l'opinion pour faire perdurer un commerce florissant aux dépends des écosystèmes et de la santé des gens.

Mais également aux dépends d'agriculteurs qui sont exposés à ces produits et à qui on a fait croire qu'il n'était pas possible de s'en passer, depuis les bancs de l'école d'agronomie jusque dans certaines coopératives. Or de plus en plus d'agriculteurs trouvent des techniques pour y parvenir. Par exemple, cultiver sans glyphosate et sans labour. C'est le cas de Paul François dont nous avons filmé la ferme pour Animal, qui a converti 240 ha en bio en plusieurs années et qui pratique un « pseudo labour » en grattant sa parcelle superficiellement avec des disques. C'est aussi le cas de Félix Nobia. Il explique à quel point ce n'est pas simple et cela demande une recherche intense. Et qu'il n'y a pas de dogmatisme à avoir sur une faible utilisation de glyphosate pour l'agriculture de conservation en attendant de pouvoir totalement s'en passer.

Y arriver est donc possible, mais demande d'investir du temps et de la recherche. Ce que font un nombre croissant d'agriculteurs, y compris dans notre discussion animée sur Twitter. C'est ce que je saluais dans la fin de mon thread.

Cela suppose également des aides publiques et d'arrêter avec cette culture de l'opposition perpétuelle.

5/ Meute

J'ai utilisé le terme de réaction de « meute » pour qualifier le déluge de critiques et de quolibets dont j'ai fait l'objet. Je maintiens ce qualificatif. Objectivement, même si mes mots ont pu être maladroits, une tentative de dialogue ne mérite pas une telle avalanche de mesquineries, de condescendance, de mauvaise foi et d'agressivité. Je peux comprendre l'exaspération de nombreux agriculteurs qui ont le sentiments d'être constamment mis sur le banc des accusés. Mais j'ai aussi pu mesurer que l'exaspération de certains est peut-être un peu instrumentalisée. Et que le lobbying se pratique désormais à temps plein sur Twitter avec quelques comptes qui en déclenchent des centaines d'autres qui ne tardent pas à venir s'acharner sur le moindre opposant réel ou supposé.

C'est également ce qu'a vécu (en bien pire) Tristan Waleckx, journaliste d'investigation, lauréat du prix Albert Londres (pas un débutant donc) suite à son reportage dans Envoyé Spécial. Avec sidération.

Twitter favorise ce déchainement, exacerbe les tensions et ne permet pas vraiment de se répondre avec distance, nuances et pondération. D'où mon passage sur ce blog.

Si nous voulons vraiment oeuvrer de concert (et bon sang il est plus que temps étant donné la gravité de la situation) je nous suggère de respirer un bon coup et de tenter autre chose.

6/ Et maintenant ?

Si j'ai écrit ce Thread en premier lieu, c'est bien parce que je sais que les oppositions stériles entre des camps ne mènent à rien. J'ai organisé dans ma vie des congrès israélo palestiniens, des congrès d'imams et de rabbins, j'ai été garant de la Convention Citoyenne pour le Climat et, à chaque fois, j'ai pu mesurer à quel point les réponses sont complexes et demandent de dépasser les à priori.

Je vois depuis quelques années de nombreux agriculteurs conventionnels qui cherchent de nouvelles réponses. Je vois des permaculteurs qui font des expériences pionnières. Je vois des français passionnés par le sujet, des jeunes et des moins jeunes qui ont envie de s'y mettre. L'agriculture pourrait nous permettre de stocker du carbone en quantité, d'économiser l'eau, de redessiner les paysages, de faire revenir la biodiversité. C'est déjà le cas dans certaines fermes, mais nous ne sommes pas encore au niveau de l'enjeu global.

Si toute cette énergie consacrée à s'écharper était mobilisée pour faire évoluer les politiques publiques, réduire la dépendance aux multinationales, tout en continuant à faire l'un des plus beaux métier du monde (nourrir les gens), nous pourrions sans doute déplacer des montagnes. Écologistes et agriculteurs.

1. Parenthèse pour les néophytes comme moi, un champs (même très grand) où l'on cultive une seule variété de plante (céréales, oléagineux, etc.), n'est pas considéré comme une monoculture à partir du moment où la même culture n'est pas reproduite chaque année. Lorsqu'il y a rotations culturales, la culture est considérée comme une forme de polyculture.