Si la tribune de Denis Jérôme, publiée dans Le Monde il y a un an, avait du sens, c’est parce qu’elle pointait une évidence : la visibilité des résultats scientifiques a progressé grâce aux plateformes de prépublications comme HAL, ArXiv ou BioRxiv. Oui, l’ouverture est une conquête majeure, et les revues « vertueuses » sont indispensables pour sortir des logiques financières prédatrices des grands éditeurs. Mais réduire la crise actuelle à une question budgétaire serait une erreur. Le danger est plus profond : la survie même de la connaissance vacille, menacée non par le manque de visibilité, mais par son contraire : une abondance devenue bruit.

En quelques années, les soumissions aux grandes revues ont bondi de plus de 50 %, avec des taux de rejet avant relecture par les pairs (desk reject) dépassant 70 %. Chaque mois surgissent de nouvelles revues, parfois sans ancrage scientifique solide. La géographie de la production a basculé : la Chine concentre déjà plus de 40 % des soumissions dans plusieurs disciplines, tandis que les États-Unis et l’Europe saturent la scène. L’Afrique et l’Amérique latine, elles, restent largement inaudibles. De vastes régions entières de savoir sont ainsi marginalisées.

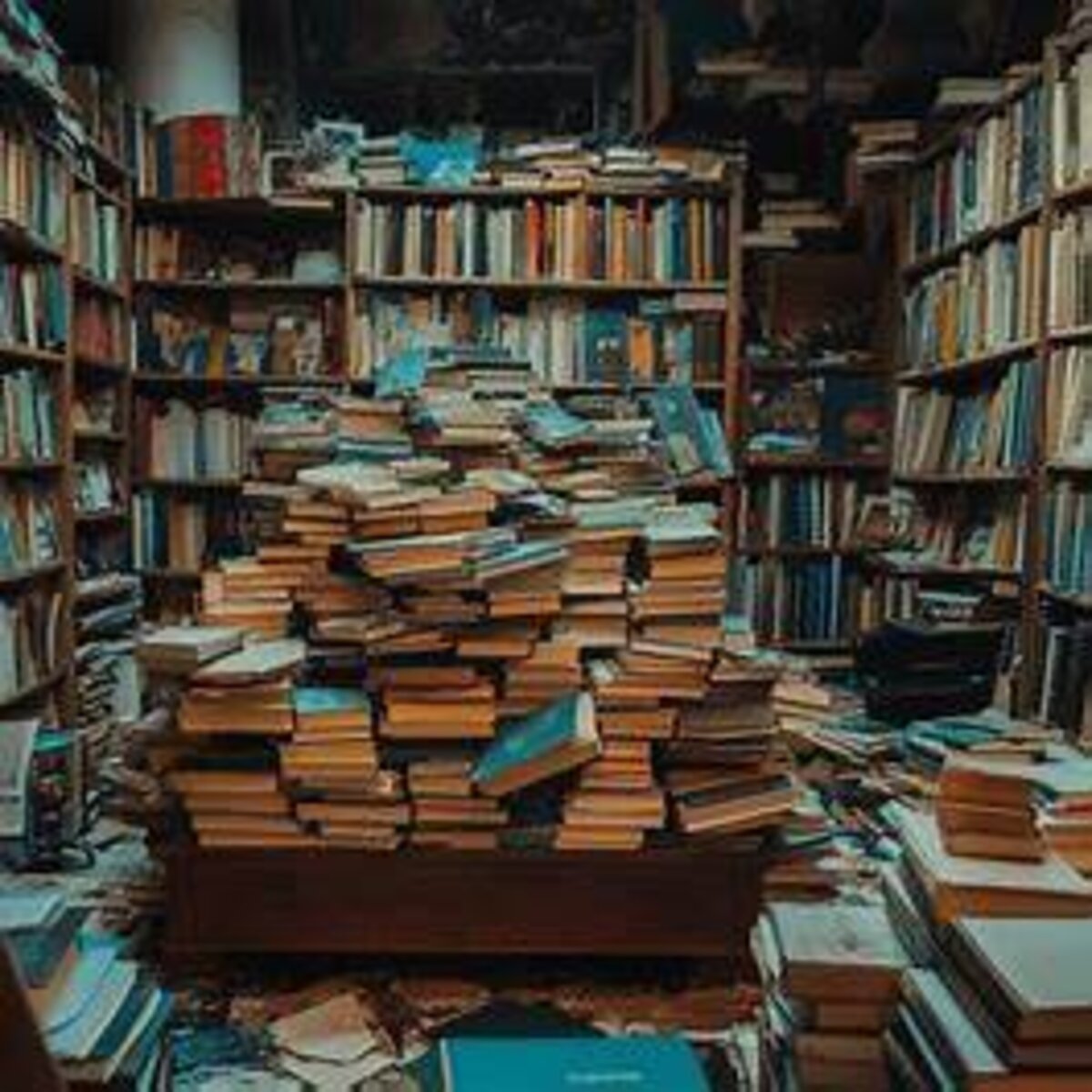

Cette inflation n’est pas synonyme de vitalité. Entre 10 et 30 % des articles publiés ne seront jamais cités. Ce n’est pas forcément une question de rigueur ou de pertinence, mais de découvrabilité : dans un océan de publications, des travaux essentiels s’évanouissent. À l’inverse, des papiers secondaires prospèrent par stratégies d’indexation ou par manipulation des citations. Et lorsque certains pays offrent jusqu’à 40 000 dollars de prime pour un article publié dans Nature, on comprend que le système alimente une économie de l’abondance où la quantité l’emporte sur la qualité.

Les prépublications, conçues pour accélérer la circulation des idées, deviennent parfois un amplificateur de vacarme. arXiv, medRxiv ou EarthArXiv permettent des retours rapides, mais mal utilisés, ils multiplient les versions inabouties, fragmentent les citations, brouillent la lecture. Diffuser du travail non consolidé n’allège pas la crise, il l’aggrave. On ne fait qu’ajouter du bruit au bruit.

Et voilà qu’apparaît désormais un nouveau vertige : le buzz d’IA présentées comme capables de produire et gérer la recherche en un temps record, sans intervention humaine. Derrière la fascination technologique se cache un risque bien réel : celui d’une production scientifique entièrement automatisée, déconnectée de la créativité et du regard critique des chercheurs.

En recyclant des corpus existants, l’IA risque de génèrer des textes plausibles mais stériles. Si elle devient un outil massif de production scientifique, elle se nourrira de ses propres productions, fermant la boucle. C’est le risque d’une consanguinité cognitive : la science se répète, s’auto-cite, se copie, jusqu’à étouffer toute nouveauté. La surprise, l’imprévisible, l’idée marginale (tout ce qui fonde la créativité scientifique) disparaîtra derrière une répétition algorithmique.

Les conséquences ne sont pas académiques seulement. Une découverte invisible, c’est une innovation qui n’arrive pas, un traitement médical retardé, une avancée énergétique étouffée. Une science qui ne circule pas est une science inutile. Et une science saturée de bruit devient une science stérile.

Peut-on encore agir ? Oui, à condition de comprendre que la responsabilité ne peut pas être laissée aux seuls chercheurs. Un titre clair ou un dépôt dans HAL améliorent la visibilité, mais cela ne suffira pas. Les institutions doivent assumer un rôle actif : réformer l’évaluation (qualité plutôt que quantité), financer durablement les infrastructures ouvertes (HAL, Couperin, Peer Community In, SciPost), reconnaître le travail éditorial et limiter la dépendance aux plateformes privées. Les solutions existent, mais elles doivent être mises en œuvre collectivement.

Denis Jérôme avait raison : la vertu budgétaire est nécessaire. Mais un an plus tard, la crise a changé de nature. Sans une politique active de lisibilité et de diversité, la science risque de se suicider par excès de production. Publier ne suffit plus. Dans un monde saturé, invisible = inutile. La recherche n’a pas besoin de plus de papiers. Elle a besoin de lumière.