Rouillé (Vienne). – Le vendredi 6 décembre, environ 80 personnes principalement du pays mélusin ont répondu à l’appel du collectif en collaboration avec l’association UFC Que choisir 79 et le syndicat de la Confédération paysanne pour discuter défense de l’eau.

La soirée avait pour but de comprendre les enjeux autour du partage de l’eau avec des spécialistes comme l’hydrologue Anne Morwenn-Pastier ou Vincent Bretagnolle, directeur de recherche au CNRS, afin d’en discuter ensemble à l’échelle d’un territoire, celui de la Vallée de la Vonne.

Agrandissement : Illustration 1

Une actualité forte autour des bassines et des questions agricoles

Le matin même à trente kilomètres de là, les Jeunes agriculteurs (JA) et la FNSEA de la Vienne avaient déversé leurs bennes devant la permanence de la députée écologiste Lisa Belluco à Poitiers en réponse à la censure du gouvernement Barnier.

Mais surtout, c’est le délibéré du 18 décembre qui était dans toutes les têtes. La cour administrative d'appel de Bordeaux avait examiné le mardi 3 décembre (3 jours avant), le recours des associations environnementales contre le projet de 16 bassines dans le Poitou.

Quatre bassines dont celle de Sainte-Soline et celle de Saint-Sauvant pourraient être suspendues en raison de la menace sur l'outarde canepetière.

Même si la décision est vécue comme une possible victoire, beaucoup de militants et militantes déplorent que ne soient pas retenus les arguments hydrauliques, notamment concernant les seuils de remplissage et sur la légalité du projet de la Coop de l’Eau 79.

Le succès de la marche du 16 novembre dernier contre la bassine de Saint-Sauvant, à quelques kilomètres de Rouillé, était encore récent et a contribué à réveiller les militants du coin. Une manifestation qui n’avait pas été interdite mais le dispositif policier était impressionnant pour un petit village. Un hélicoptère et deux drones étaient de sortie pour l’occasion.

Cependant, on a pu apercevoir dans cette marche le retour des familles et entendre quelques slogans comme « Une piscine, pas de bassines ! ». Le lendemain, la préfecture de la Vienne a indiqué qu’une plainte aller être déposée « pour pénétration non autorisée dans une exploitation privée rurale ou forestière aux limites physiquement matérialisées, et pour la dégradation des cultures ».

Agrandissement : Illustration 2

Perte d’un service publique et privatisation d’un bien commun à Saint-Sauvant

Jonction des luttes, petites et grandes, à Saint Sauvant : la piscine municipale, véritable institution locale, est actuellement menacée de fermeture pour raisons financières. La pilule passe mal pour certains habitants car juste à côté une grande piscine privée va, elle, ouvrir et les irrigants ne vont probablement pas autoriser la baignade…

La réunion publique démarre assez tard et une militante de À l’Eau la Vonne commence par présenter brièvement le collectif. Sainte-Soline et son déluge de grenades ayant bien sûr été un élément important et déclencheur. Mais elle explique que c’est à l’occasion du Convoi de l’eau de juillet 2023 et du projet de la bassine de Saint-Sauvant qu’a émergé l’idée de s’organiser sur un petit territoire, à l’échelle d’une rivière : La Vonne.

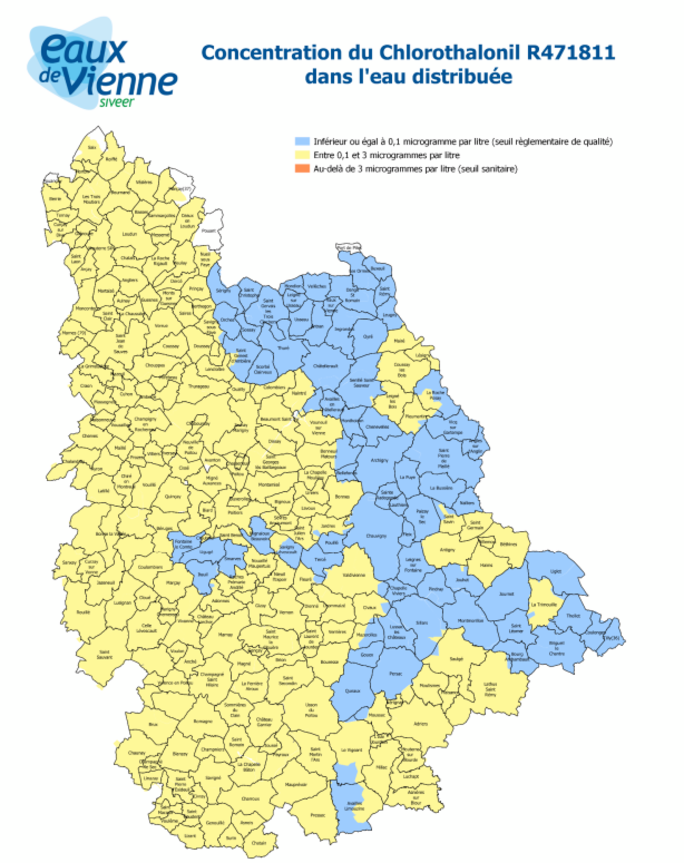

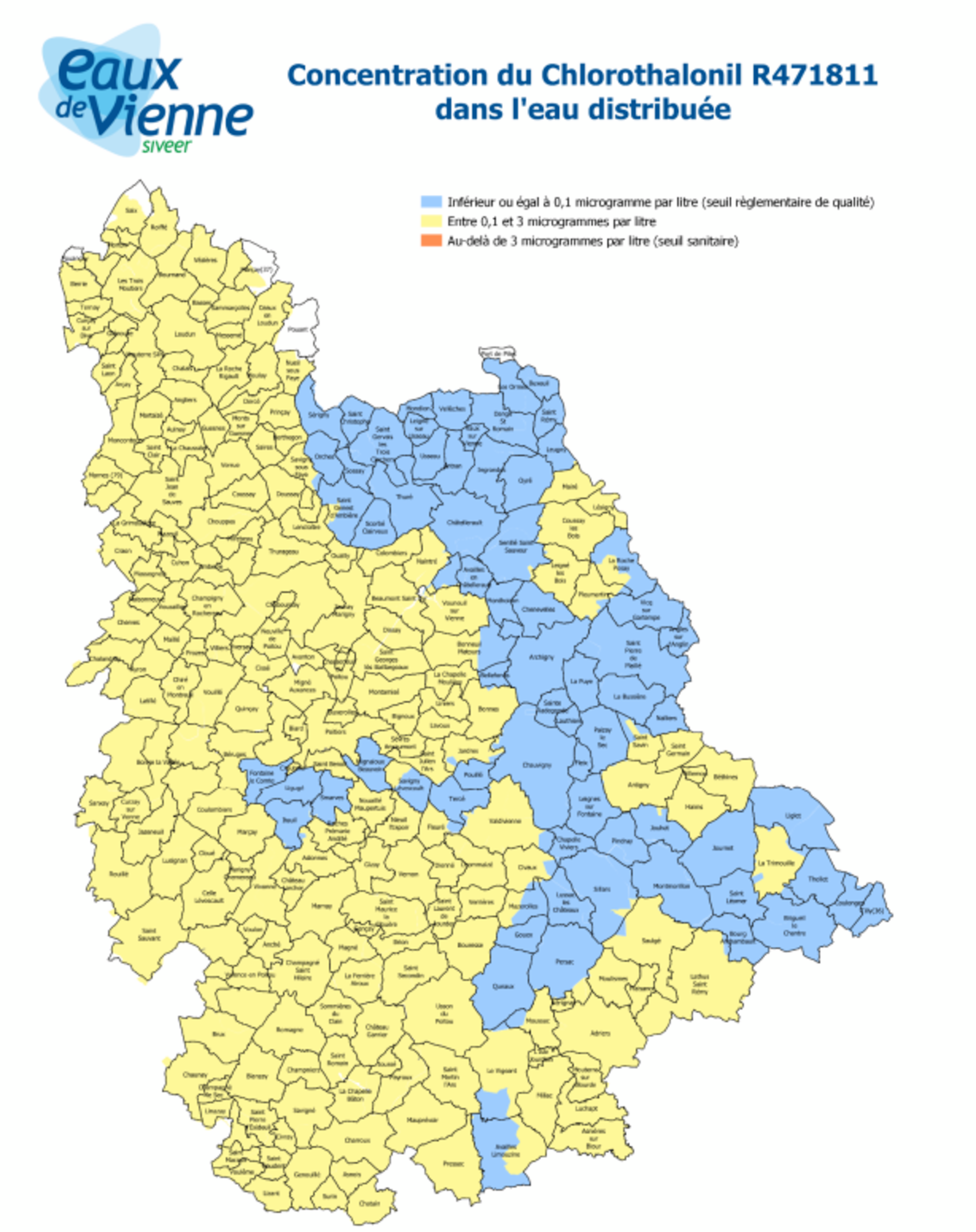

Autre élément déclencheur, ce fameux courrier des Eaux de la Vienne de juin 2023 indiquant la forte présence dans l’eau du robinet d’un métabolite de pesticide longtemps utilisé en agriculture, le chlorothalonil. Un courrier où on nous disait « que l’eau était consommable mais plus vraiment potable », comme le précise la militante au micro.

En réponse aux inquiétudes des habitants et habitantes, le préfet avait signé un arrêté le 11 septembre 2023 accordant une dérogation à Eaux de Vienne et Grand Poitiers pour distribuer une eau dépassant la limite de qualité initiale…

Agrandissement : Illustration 3

La ressource en eau renouvelable a diminué de 14 % en France au cours de ces quinze dernières années

C’est au tour de l’hydrologue et chercheuse en sciences de la Terre de démarrer un bref exposé sur le cycle de l’eau. Elle explique qu’elle est aussi là pour « débunker » les arguments des pro-bassines sur l’évapotranspiration, les nappes souterraines ou encore le débit des rivières.

Anne Morwenn-Pastier suggère également d’aller consulter le blog écolo-libertaire qu’est le site du ministère de la Transition écologique et qui indique noir sur blanc que : « la ressource en eau renouvelable a diminué de 14 % en France au cours de ces quinze dernières années. Cette tendance devrait s’aggraver, notamment en période estivale, avec le changement climatique ».

Vient ensuite le tour d’un administrateur de l’association UFC-Que choisir 79 (Deux-Sèvres) qui alerte sur la qualité sanitaire de l’eau due aux pesticides. Il propose qu’au lieu de traiter l’eau, ce qui un coût exorbitant, « il faudrait plutôt payer les agriculteurs pour qu’ils ne pas polluent pas ».

Les taux de pesticides sont parfois tellement hauts que la solution souvent appliquée est de mélanger de l’eau polluée avec une eau moins polluée pour rester en dessous des seuils.

Côté libertés publiques, l’administrateur s’amuse aussi des pressions subies de la part de la préfète des Deux-Sèvres et de la FNSEA à l’encontre de son association dont la moyenne d’âge est de 70 ans. « Ce n’est pas vraiment l’âge type des révolutionnaires », dit-il avec malice.

Le lien entre pesticides et santé, c’est Patrick Mérer, médecin à la retraite, qui l'évoque en nous parlant de chlorothalonil, de flufénacet ou des PFAS (polluants éternels). L’eau que nous consommons chaque jour a été contaminée et ceci depuis des années. Le médecin rappelle les forts taux de cancer de la prostate chez les hommes en France, et souligne que la recherche a démontré qu’ils pouvaient être liés en partie à l’exposition des pesticides.

« Le curatif va coûter un pognon de dingue »

« Le curatif va coûter un pognon de dingue » conclut le médecin à la retraite en clin d’œil à Emmanuel Macron, puis enchaine un « Pas de questions ? Vous êtes plombés ? ».

Un ange passe mais les questions fusent au point que la discussion migre jusqu’aux Antilles et au scandale du chlordécone, le pesticide utilisé dans les bananeraies de 1972 à 1993 en Guadeloupe et en Martinique.

La soirée continue mais le timing reste serré. Les sujets sont techniques. Le chercheur Vincent Bretagnolle dont les travaux sont menés principalement sur le site de la Zone Atelier (Deux-Sèvres), est venu parler des solutions fondées sur la nature en agriculture afin de réconcilier agriculture et environnement.

Il déplore le fait que l’agro-écologie soit très peu soutenue par les pouvoirs publics en France et fait une présentation très convaincante sur le bienfait des écosystèmes et des espèces animales, comme notamment le castor.

« Faire l'inverse de ce qu'on a fait pendant 50 ans »

Pour lui, la nature est le meilleur allié de l’homme. Il préconise de « faire l'inverse de ce qu'on a fait pendant 50 ans ». Tout un programme, que l’on peut consulter dans son livre écrit avec Vincent Tardieu intitulé Réconcilier nature et agriculture.

Vincent Bretagnolle, en tant que spécialiste des oiseaux, connait très bien l’outarde canepetière mise sous les projecteurs malgré elle. Mais pour lui, c’est l’espèce qui cache la forêt et il préconise d’élargir la protection à toutes les catégories d’animaux, car en ce qui concerne la bassine de Saint-Sauvant, l’assolement de la zone se fera au détriment de la biodiversité.

Le chercheur s’inquiète aussi d’une autre espèce menacée : les agriculteurs. Selon lui, ce modèle agricole intenable et il est urgent de rendre le métier plus attractif, d’en améliorer les conditions de travail et d’en diminuer les risques pour la santé.

Agrandissement : Illustration 4

C’est tout un système à changer et à accompagner, y compris auprès des consommateurs

C’est Nicolin Fortin, éleveur de porcs et de bovins, membre de la confédération paysanne, qui se charge de conclure les interventions.

Pour lui, la question de la qualité de l’eau, c’est la question du modèle agricole. Il précise que « le modèle des bassines n'est pas un modèle durable et n’est pas adapté ».

La question de l’irrigation est un modèle obsolète à l’instar des pesticides. Il explique que l’entêtement du secteur agricole n’est pas dû à des raisons économiques mais plutôt à des habitudes prises depuis des années et à cette vénération du sacro-saint « gros rendement ».

« Ce qui est dramatique c'est la spécialisation des territoires » constate-il. Le salut selon lui est plus à aller chercher du côté de la diversification des fermes et le passage en une agriculture biologique. L’éleveur déplore que tant que la FNSEA dictera la politique agricole en France, il y aura peu de chances pour que la situation évolue dans ce sens.

Selon lui, il ne s’agit pas de stigmatiser le camp des agriculteurs qui subissent le système actuel de consommation et de rendement. C’est tout un système à changer et à accompagner, y compris auprès des consommateurs, car lui, Nicolas Fortin, n’a pas décidé de faire du bio pour que ça ne soit accessible seulement aux gens qui ont des sous.

« Et alors qu’est-ce qu’on fait ? »

Il est déjà 23h30. Un local aux lunettes rouges interpelle l’auditoire et se questionne sur les moyens d’actions possibles car en face les courants sont très forts.

Comment faire face à cette crise de l’eau ? Que faire devant la toute puissante FNSEA ? Que faire de l’absence de consultations démocratiques sur ces questions ?

Et de conclure :« Et alors qu’est-ce qu’on fait ? ».

Julien Le Guet, porte-parole de Bassines Non Merci, présent dans le public, tente de répondre en rappelant que le mouvement BNM ne s’est pas fait en un jour mais plutôt en sept ans. Il explique l’importance de « construire étape par étape » et que la possible « bonne nouvelle » du délibéré du 18 décembre va peut-être en être une, nouvelle étape.

Il rappelle aussi que « beaucoup de questions vont se jouer aux prochaines élections de la Chambre d'Agriculture qui auront lieu en janvier 2025 » et qu’il faut mobiliser toutes les personnes qui le peuvent pour inciter les concernés à voter, des exploitants au saisonniers.

Une personne du collectif À l’Eau la Vonne répond de son côté que «on n’est pas en train d’abdiquer, au contraire » et précise que l’objet de cette réunion publique était justement d’amener ces discussions autour de l’organisation, et aussi d’apprendre à s’auto-former et informer.

Et effectivement le but a été atteint, en témoignent les discussions et les nombreux échanges de références de vidéos, livres ou articles pendant cette soirée.

Sans oublier que sur une table à l’entrée, il y avait à disposition pas mal de tracts de luttes en cours ou à venir dans la Vienne ou les Deux-Sèvres, sur d’autres projets aberrants comme la ferme aux 1.200 taurillons à Coussay-les-Bois, qui a débuté son activité en octobre dernier, ou un projet d’une ferme usine de 150 000 poules à Celle-Lévescault à quelques kilomètres de Saint-Sauvant.

« À quand la première assemblée de la Vonne pour voir comment on passe à l’action ? » entend-on à la fin de la réunion. L’appel est lancé.

En tout cas, le prochain rendez-vous est d’ores et déjà prévu avec un « Bal masqué de Noël surprise » le mercredi 18 décembre dans le Pays Mellois (Deux-Sèvres). Un moment festif « quelle que soit la décision » de la Cour administrative de Bordeaux sur le sort des 4 bassines. Un bal masqué pour « faire tomber les masques des acteurs promoteurs des bassines et de lever nos verres à la lutte menée continuellement durant ces dernières années » peut-on lire sur les réseaux sociaux de BNM.