Agrandissement : Illustration 1

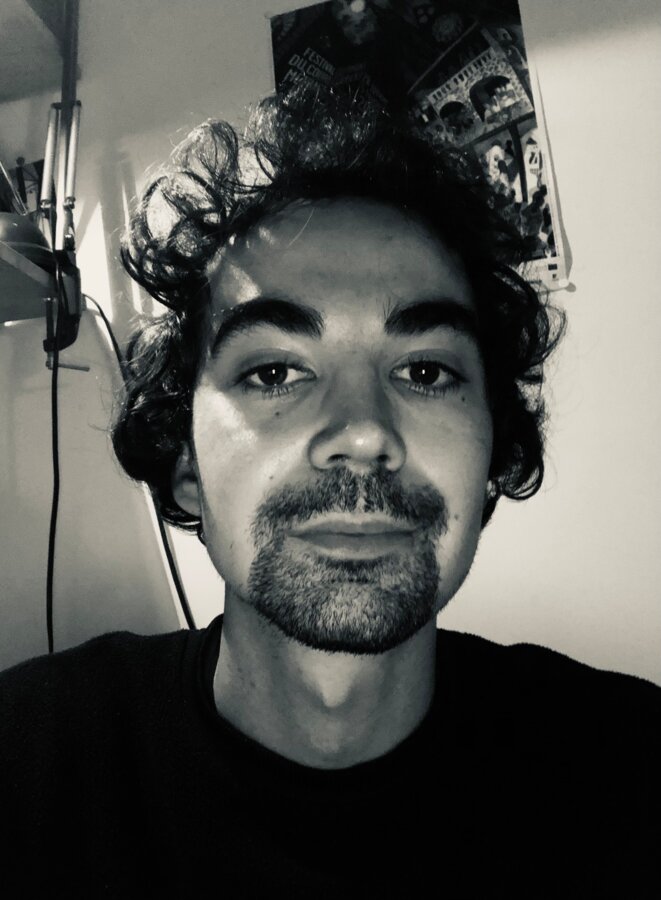

Mohammad Rasoulof est récemment sorti d'Iran à pied par les montagnes pour échapper à l'exécution d'une peine de huit ans de prison assortie de coups de fouet, prononcée à son encontre par le tribunal révolutionnaire islamique. Le réalisateur mène depuis plusieurs années via son cinéma un combat héroïque : viser frontalement la dictature théocratique et ses relais autoritaires dans la société iranienne. En raison de celui-ci, Mohammad Rasoulof est un artiste du "vouloir dire" asséné, et Les graines du figuier sauvage, son nouveau long-métrage, un film lourdement discursif, toutefois moins raide que ses deux précédents - Un homme intègre (2017) et Le diable n'existe pas (2020, Ours d'or à Berlin).

On reconnaîtra dans Les Graines... les failles du cinéma de Rasoulof, sa pesanteur démonstrative, son régime scénaristique implacable, mais le film sait aussi leur opposer des forces que l'on pouvait à peine deviner chez lui jusqu'ici - une propension au mélange, une capacité de mutation qui chamboule un peu la vie du récit.

Agrandissement : Illustration 2

Iman (Missagh Zareh) vient d'être nommé juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran, son goal ultime. Il partage l'heureuse nouvelle avec sa femme Najmeh (Soheila Golestani) et leurs deux filles, l’étudiante Rezvan (Mahsa Rostami) et la lycéenne Sana (Setareh Maleki), auxquelles il somme de bien se tenir. Au même moment, les manifs du mouvement "Femme, vie, liberté" - soulèvement déclenché par la mort de l'étudiante Mahsa Amini en 2022 suite à son arrestation par la police - se répandent dans le pays. Une fracture générationnelle se dessine alors au sein de la cellule familiale : si le père est du côté de la répression sanglante, les deux jeunes filles se sentent proches des manifestants et trouvent l'insurrection légitime. Analogie du pays tout entier, la petite famille se déchire et les choses se gâtent définitivement lorsque le père, un beau matin, ne met plus la main sur son revolver de fonction.

Cette accumulation de péripéties a beau être offerte pendant deux heures avec toutes les garanties du film social réaliste - fragments (ici verbeux) que le spectateur sans cesse sollicité doit assembler -, elle ne se départ jamais vraiment de son statut de construction symbolique. Iman qui soupçonne ses deux filles de lui avoir volé son arme est prêt à tout pour maintenir sa domination (allégorie d'un pouvoir vacillant). Najmeh, la mère, ne cesse de se débattre dans les différents courants familiaux - contraires, irréconciliables - sans y perdre son intégrité. Chaque personnage, chaque situation, est accompagné d'une palette de dilemmes moraux qui tendent tous vers le même point : l'autoritarisme patriarcal. Celui-ci menace d'abord par bribes, puis, au fil d'un récit sans doute trop long, finit par laisser éclater à nu la vérité de ses rapports dans une seconde partie qui assume le thriller.

Agrandissement : Illustration 3

Télévision vs réseaux sociaux

Le propos du film est d'en démontrer le poids écrasant dans la société iranienne. Et de mettre en scène l'immense espoir qui existe du côté de sa jeunesse et de ses femmes pour l'empêcher de faire du mal et aller de l'avant. La mise en scène ne parvient pas à porter le film au-delà de la répétition de ces vérités. Reste, sur l'autre plateau de la balance, le regard d'un fin sociologue sur son pays dont il ausculte l'ordre intégré à la vie familiale, qu'il filme avec une certaine acuité. Ainsi on est frappés par ce qui unit les parents, scotchés devant la télévision, organe de propagande de l'État, tandis que les jeunes filles consultent en douce et compulsivement les réseaux sociaux, où leur parviennent d'authentiques vidéos filmées au téléphone des manifs et des violences policières.

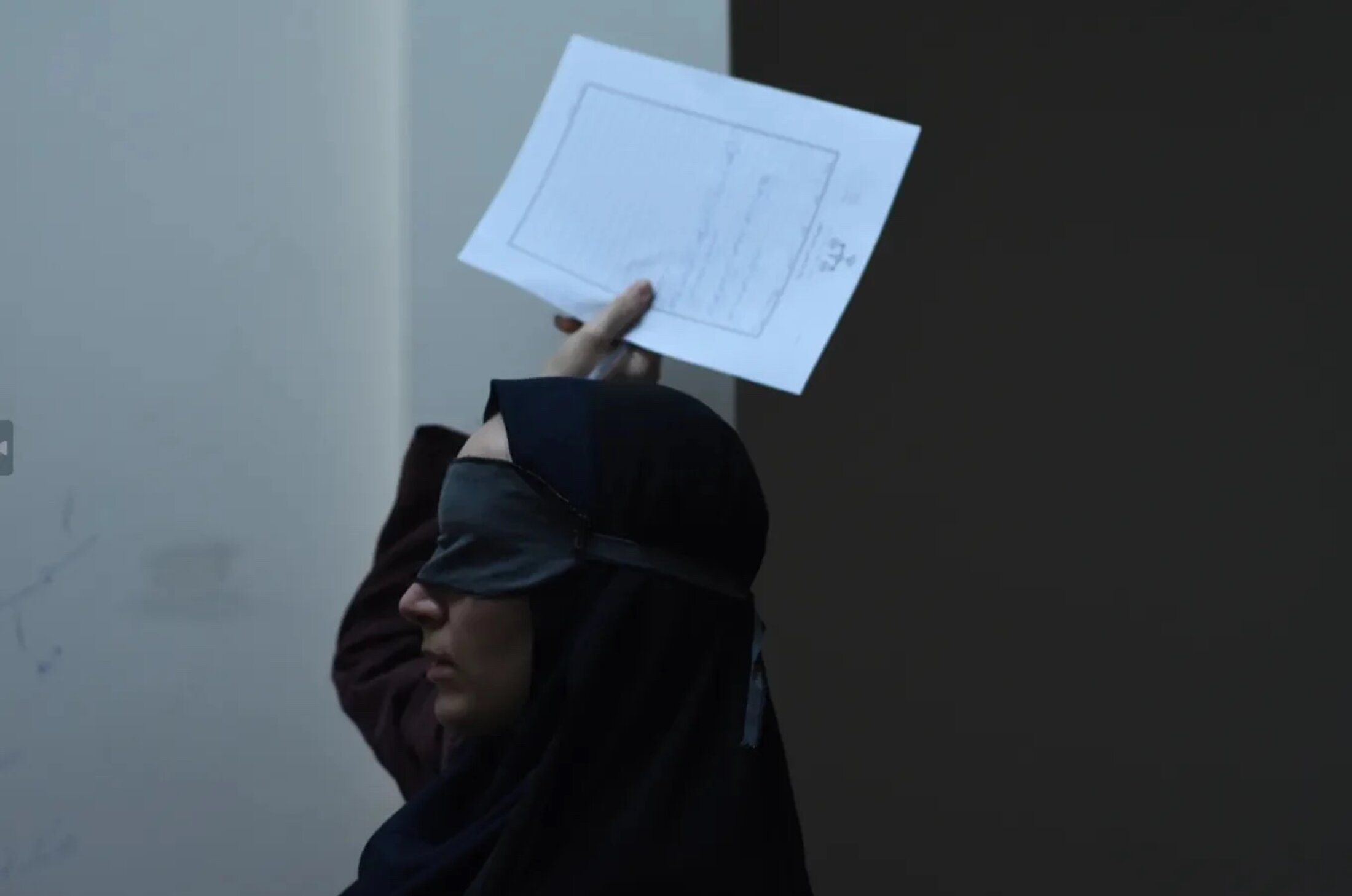

Au crédit du film aussi, l'intégration de cette matière réelle, inoubliable. Une jeune femme à l'arrière d'un scooter qui lève les deux doigts en reprenant le symbole du mouvement ; des étudiantes tirées par les cheveux et jetées dans les vans de la police ; un insurgé visé par un tir alors qu'il filme depuis l'intérieur d'une voiture. Il aura fallu qu'elle soit comme recouverte par la profusion de péripéties que Rasoulof a jugé nécessaire à sa fable politique.