Posté par charybde2 ⋅ 11 octobre 2015 ⋅ 1 commentaire

Classé dans 4GW, Analogie, Aveuglement, Blindspots, Fourth Generation Warfare, Guerilla, Guerre civile chinoise, Guerre du Vietnam, Guerre révolutionnaire, Jeu de go, Mao-Tsé-Toung, Prismes analytiques, Rand Corporation, Sociologie appliquée à la stratégie, Stratégie, Stratégie et politique, Stratégie militaire, Vo Nguyen Giap

En 1969, une lecture radicalement différente de la théorie des jeux alors dominante en politique et en stratégie.

x

RELECTURE

Publié en 1969, traduit en français en 1972 par James du Mourier aux éditions du Seuil, l’ouvrage de jeunesse du mathématicien sociologue américain Scott A. Boorman est davantage qu’une curiosité rare.

Écrite à dix-neuf ans par un brillant auteur encore étudiant, cette étude systématique de la « grande stratégie » conduite par Mao-Tsé-Toung et les communistes chinois entre 1927 et 1949, pouvait rendre compte en très grande partie – ce qui s’était avéré largement impossible jusque là, à moins de recourir à des formules plus incantatoires qu’analytiques du type « oui, mais c’est la guerre révolutionnaire » – des mouvements effectués, y compris des plus « irrationnels » aux yeux occidentaux, en termes de jeu de go, au sein d’une méta-partie à long terme.

L’étude, malgré ses imperfections et certains partis pris quelque peu jusqu’au-boutistes, finissant en quelques occasions par « tirer un peu l’histoire par les cheveux », fit néanmoins l’effet d’une petite bombe dans les milieux universitaires américains, notamment dans leur frange extrêmement liée depuis le début de la guerre froide au complexe militaro-industriel et à l’élaboration des outils politiques et stratégiques américains, tout particulièrement à travers les financements directs et indirects liés à la Rand Corporation.

Une vision mécaniste, calculatoire et attritionnelle de la politique et de la stratégie (utilisant en effet sans le dire une heuristique proche de celle du jeu d’échecs des années 1930-1950) dominait alors massivement la pensée américaine, incarnée par la méthode de conduite de la guerre du Vietnam et le micro-management mathématisé des équipes du Secrétaire à la Défense Robert McNamara (celui-ci, comme il apparut largement par la suite, le plus souvent à son esprit défendant) jusqu’en 1968, mais aussi après son départ pour la Banque Mondiale. L’étude minutieuse du jeune Scott A. Boorman, sans le dire directement, montrait à quel point cette vision portait à faux dans le cas d’une opposition frontale à une équipe de stratèges emmenée par Võ Nguyên Giáp, formée tant au jeu de go qu’au modèle intellectuel à long terme des communistes chinois.

La valeur et la validité d’une stratégie militaire employée en un temps et en un lieu donnés sont en grande partie fonction des notions stratégiques préconçues de l’analyste, à cause des critères au nom desquels il apprécie l’importance et le bien-fondé d’une décision stratégique donnée. Pour un historien occidental, le degré auquel ses préjugés stratégiques entravent son analyse et son interprétation de l’histoire militaire occidentale est bien sûr minime : cet historien se consacre en effet à une fraction de son propre héritage culturel et intellectuel. La même observation vaut pour l’attitude et les actes d’un soldat ou d’un homme d’État occidental qui se trouve aux prises avec une situation conflictuelle essentiellement occidentale. Les critères analytiques occidentaux cessent néanmoins d’être applicables quand l’analyste occidental, profane ou homme de gouvernement, tente d’affronter les techniques stratégiques d’une culture différente.

Commençant par une présentation très pédagogique du jeu de go, parfaitement accessible aux néophytes absolus (et par ailleurs utile à tout joueur, même ne se préoccupant absolument pas d’application ou d’analogie en stratégie militaire), l’auteur égrène ensuite une série de principes stratégiques qui hantent le go-ban (principes qu’il est toujours possible de discuter, mais qui m’ont semblé tout à fait pertinents en les comparant à ceux mis en avant par d’autres spécialistes, tels le fondamental « Chûban – La stratégie au jeu de go » de Dai Junfu), parmi lesquels on peut noter que le go est « un jeu prolongé, un jeu du genre « puzzle », et un jeu dans lequel la victoire et la défaite sont des phénomènes relatifs », qu’ « un joueur peut être battu tactiquement sur une partie du go-ban (le damier) et pourtant reconstituer sa position en débordant stratégiquement son adversaire », et que « par opposition à une stratégie occidentale qui tend à réaliser un engagement tactique décisif unique, le concept de succès tactique menant à une victoire stratégique est étranger à l’esprit du go ». Illustrant ses propos de nombreux exemples illustrés de situations de jeu, Scott A. Boorman ouvre ainsi à la lectrice ou au lecteur, même néophytes, de singulières perspectives.

x

Au moment de passer à son application concrète à la Chine de 1927, l’auteur introduit un précieux complément à son tableau analogique, en introduisant une dimension que reprendra avec bonheur Marc Smia (par ailleurs nourri des travaux de François Jullien, « La propension des choses » (1992), « Traité de l’efficacité » (1997) ou « Les transformations silencieuses » (2009)) dans son original et pertinent « Le manager joueur de go » (2006), qui sait dépasser les évidences métaphoriques fallacieuses : « Comme alternative plus naturelle, nous nous proposons d’identifier le bord du damier aux couches socio-économiques inférieures de la société ». Détour précieux qui, excluant d’emblée la tentation du plaquage purement géographique, rappelle avec force qu’en matière de guerre « révolutionnaire » bien davantage qu’ailleurs, la carte ne saurait être le territoire.

Scott A. Boorman déroule ensuite son modèle, l’appliquant aux diverses phases de la guerre conduite par Mao-Tsé-Toung, en commençant par la lutte contre le gouvernement du Kuomintang entre 1927 et 1935 (« période du Kiang-Si »), s’achevant par une défaite communiste et par le choix de la Longue Marche (période pour laquelle l’auteur détaille notamment les querelles intestines au sein du PC chinois, entre partisans d’une approche « go » (dont Mao), alors minoritaires, et partisans d’une approche plus frontale, majoritaires, mais in fine battus sur le terrain par les nationalistes). La description de cette phase en termes de début de partie de go, encore heurté et quelque peu maladroit, manquant de constance du fait des hésitations stratégiques, m’a semblé plutôt convaincante, y compris la tentative de l’auteur pour rendre compte d’un jeu mené entre un « grand nombre d’adversaires », et donc atypique vis-à-vis de règles canoniques, avant qu’il ne se « simplifie » en trois camps , fédérés autour des nationalistes, des communistes et des Japonais.

En tout cas, les communistes franchirent en octobre 1934 le pas caractéristiquement go qui consiste à abandonner une position morte dans un coin du go-ban, avec l’intention de jouer ailleurs plus à son avantage. Après une année de retraite à travers la bordure extrême-occidentale de la Chine, soumis au harcèlement constant des forces militaires anticommunistes et des tribus ennemies, les survivants de la Longue Marche purent unir leurs forces dans le Chen-Si avec les unités partisanes communistes indigènes qui avaient opéré dans cette zone dès 1927. Les groupes go ainsi connectés étaient à même de défendre, alliés, une position presque littéralement bordière contre les offensives répétées des nationalistes. Bornés au nord et à l’est par le cours supérieur du Fleuve Jaune, les soviets du Chen-Si étaient des bases de coin sur le damier de la Chine proprement dite. Le Chen-Si était aussi une région bordière au sens politique : dans les années trente comme dans les précédentes, les étendues du Sinkiang et de la Mongolie Intérieure ne subissaient qu’accessoirement l’influence d’un gouvernement chinois quelconque, ce qui rendait impossible tout encerclement géopolitique nationaliste effectif des places fortes communistes. « Si vous avez perdu les quatre coins, résignez-vous », dit une maxime de go bien connue. La région de Yenan, dans la province du Chen-Si, était un coin épargné par la défaite communiste de 1935, et, en tant que telle, outre qu’elle permettait aux communistes de rester en course, s’avéra être un facteur crucial de leur expansion après 1937.

C’est à partir de la guerre sino-japonaise que l’analogie prend toute son ampleur de « milieu de partie », et que l’approche analytique développée par Scott A. Boorman révèle toute sa pertinence, dès lors qu’il s’agit de dépasser les poncifs alors habituels et les métaphores quelque peu éculées qui abondaient dans le domaine (et dont l’abondante littérature militaire contemporaine sur le « Fourth Generation Warfare » ne nous préserve pas nécessairement).

On peut en toute tranquillité s’assurer qu’aucune autre branche ou catégorie de guerre ou de conflit violent n’a donné naissance à autant de poésie et de métaphores que les opérations de guérilla : vapeur flottante, collet de chasse, marais fangeux, c’est à tout cela et à cent autres phénomènes naturels ou humains qu’on a pu comparer la guerre de guérilla. Elle n’en demeure pas moins l’une des plus fondamentales et primitives manifestations de l’effort militaire.

Le principal danger, quand on emploie à tort et à travers le terme de guerre de guérilla, provient de la diversité des systèmes militaires qu’il a servi à désigner dans le passé. On n’a que trop souvent donné un entraînement, qui eût convenu aux luttes de la guerre de Sécession du milieu du siècle dernier, à des officiers des Forces spéciales américaines envoyés au Vietnam ou en Thaïlande, pour faire face à la stratégie maoïste. L’un des apports de la perspective go est peut-être de mettre en relief le modèle insurrectionnel communiste chinois en tant que système complet d’action révolutionnaire, transcendant les aspects de tactique militaire du comportement maoïste qui ont tant fasciné officiers et observateurs militaires occidentaux. Le go reflète la totalité de la psychologie stratégique des communistes chinois, et non pas seulement sa dimension « guérillère » mal définie.

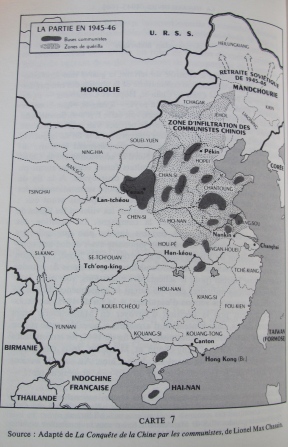

La « fin de partie », qui n’a ici rien de beckettien, avec la guerre civile entre 1945 et 1949, reflète sans doute mieux que tout autre moment la manière dont la construction au go définit et englobe dans la durée. Poursuivant et concluant ainsi son analogie minutieuse, Scott A. Boorman propose dans ses trente dernières pages des conclusions provisoires et des pistes pour une recherche ultérieure qui ont gardé toute leur fraîcheur (ce qui n’est pas nécessairement à l’honneur des chercheurs en stratégie américains de la période 1970-1990, qui n’ont que bien faiblement poursuivi le travail dans les directions alors ici esquissées – dont le besoin s’est fait si cruellement ressentir à partir des guerres, entre autres, d’Afghanistan et d’Irak). Comme tout travail d’analyse historique acceptant une certaine « prise de risque » dans ses interprétations, « Go et Mao » (ou « Le jeu prolongé », si l’on s’en tient au titre d’origine, peut-être plus pertinent en réalité) a pu vieillir sur certains aspects, a pu négliger ou « rater » certaines données apparues par la suite, mais demeure un travail hautement roboratif, qui continue à questionner l’esprit du stratège, quels que soient ses domaines d’activité, et qui constitue une vivante démonstration du pouvoir heuristique de l’analogie, lorsqu’elle est conduite avec honnêteté, prudence et méticulosité.

NB : j’ai remplacé dans les citations « wei-ch’i » (terme que les Américains ont conservé, et qui figurait encore dans cette traduction de 1972) par « go » (terme aujourd’hui consacré en France). De même, j’ai utilisé « go-ban » (désormais quasiment usuel) plutôt que « damier ». La tradition japonaise s’est imposée au détriment de la chinoise, chez nous.

Le livre est hélas à ma connaissance épuisé, en français comme en anglais. Mais il est disponible, neuf, en italien, en russe et en hébreu.

x