Naissance d’une maestra du clair-obsur

Née en 1593 à Rome, Artemisia Gentileschi bénéficiera toute son enfance des enseignements de son père, le peintre Orazio Gentileschi qui travailla avec Caravage, initiateur de l’esthétique Clair-Obscur. Le père reconnaîtra très vite le talent précoce de sa fille, considérant qu’elle surpasse de loin celui de ses frères qu’il formait conjointement. L’artiste s’imposa, dans un milieu profondément misogyne, comme une figure incontournable de l’art italien renaissant. A travers ses créations, elle déploya une vision singulière sur la place des femmes dans la société de la Renaissance, marquée par le patriarcat tout puissant et le poids du religieux.

Une esthétique des femmes face aux oppressions

Dès Suzanne et les Vieillards 1610), à dix-sept ans, Gentileschi fait apparaître, à travers la représentation d’une scène biblique, la concupiscence de deux hommes âgés qui s’en prennent à Suzanne, nue, s’apprêtant à se baigner. Le regard des hommes sur la femme, largement montrée à l’époque comme objet suscitant sciemment le désir masculin – l’homme subirait la tentation féminine, source de péché - , est ici renversé : les deux vieillards sont en position d’agresseurs actifs tandis que Suzanne s’en défend, en posture de victime accablée par leur voyeurisme. On peut y voir une façon précurseuse de scander le droit à disposer de son corps sans être soumise à l’assignation patriarcale d’objet de regard.

Agrandissement : Illustration 1

Suzanne et les Vieillards, Artémisia Gentileschi,

1610

La revanche par la création

Cette approche audacieuse et avant-gardiste, tant sur les thèmes choisis que par le style baroque affirmé, caractérisera durablement l’œuvre de la peintresse. Elles feront sans cesse écho à l’agression sexuelle qu’elle subit à dix-huit ans. Agostino Tassi, son précepteur, ami de son père, viole Artémisia et lui promet le mariage. Après plusieurs mois, Orazio Gentileschi finira par déposer plainte contre ce dernier. Le procès fut humiliant pour Artémisia : pour valider son témoignage, les juges la soumirent à la torture des lacs consistant à comprimer à l’aide de cordes les doigts des deux mains. Ces pratiques violentes et dégradantes étaient à l’époque monnaie courante : la parole féminine était assimilée au mensonge et à la manipulation… Tassa sera condamné… avant d’être gracié l’année suivante sur instruction ecclésiastique.

Cet événement s’exprimera en filigrane dans de nombreux tableaux. Tout d’abord dans Judith décapitant Holophrène (1612)

Agrandissement : Illustration 2

Vengeance et Catharsis

Judith décapitant Holophrène, Artémisia Gentileschi, 1612

A contrario de Suzanne, Gentileschi ne réduit pas la femme au rôle de victime : la perspective est retournée. On voit une Judith implacable et déterminée trancher nettement la gorge d’Holophrène. La puissance du geste, ferme et précis, ainsi que les traits impassibles de l’héroïne biblique transpercent quasiment le cadre, appuyés par les éclaboussures de sang s’écoulant jusqu’au pied de la toile. Les angles sont inversés par rapport à Suzanne et les vieillards : c’est l’homme, Holophrène, colonisateur et oppresseur des peuples, qui est écrasé et la femme qui agit. Cependant, ici, l’acte ne nous paraît pas scandaleux ou choquant : la solennité de la mise en scène, la mine déconfite du général assyrien, mêlant étonnement et stupidité, la résolution farouche de Judith et de sa servante dont en ressent l'infaillible détermination... La composition contribue – sans même connaître le récit biblique – à comprendre la légitimité évidente de l’assassinat d’Holophrène.

Détail important : dans une version ultérieure du même motif, en 1620, Gentileschi ajoute au bras gauche de Judith un bracelet symbolisant Artémis, déesse de la chasse et allégorie de la virginité.

L’artiste convoquera de multiples fois des épisodes bibliques, historiques ou mythologiques pour écrire son autobiographie en peinture : Cléopâtre, Lucrèce, Marie Madeleine... Personnages auxquels elle prêtera ses traits comme une manière d’autoportrait cathartique, d’identification ou de projection d’elle-même via ces sujets féminins forts..

Une carrière engagée dans la bourgeoisie artistique de la Contre-Réforme

La période renaissante, et plus particulièrement celle de la Contre-Réforme, a permis à plusieurs femmes d’imprimer leur marque sur la production d’alors. Gentileschi est en cela une enfant du contexte dans lequel elle vécut. Héritière d’un riche patrimoine, éduquée, lettrée, intégrée dans la milieu de la création par son père, elle trouva dans l’esthétique dominante de son temps – caractérisée par le nu, le naturalisme, l’érotisme latent, les thèmes religieux, mythologiques et épiques – le moyen d’en chambouler les discours et les méthodes. Elle rivalisa constamment d’ingéniosité et affirma son indépendance : usage de l’autoportrait face à l’interdiction cléricale d’utiliser des modèles déshabillés ; création de son propre atelier à Naples ; voyages en Europe pour obtenir la reconnaissance de l’aristocratie et soutien financier de la famille Médicis.

La peintresse dû faire preuve de mille parades et se fit également femme d’affaires face à la méfiance de pairs masculins et de ses commanditaires. Elle ne reçut que rarement des avances pour ses commandes, payant tout de sa poche et accumulant les impayés, devant prendre sur elle d’aller à la rencontre des cours européennes pour faire la promotion de son art. Elle écrivit, en 1649, à la fin de sa vie, sa réputation alors a priori acquise : « Ma qualité de femme laisse un doute tant qu’on a pas vu l’œuvre ».

La biographie d’Artemisia nous expose donc le parcours complexe d’une femme issue de la bourgeoisie pour s’affirmer au sein de sa classe sociale. Elle parvint à mettre en lumière des personnalités féminines qui contrecarrent la violence banalisée des hommes et à détourner les codes artistiques de la Contre-Réforme en les bousculant, en y apposant un point de vue diamétralement opposé.

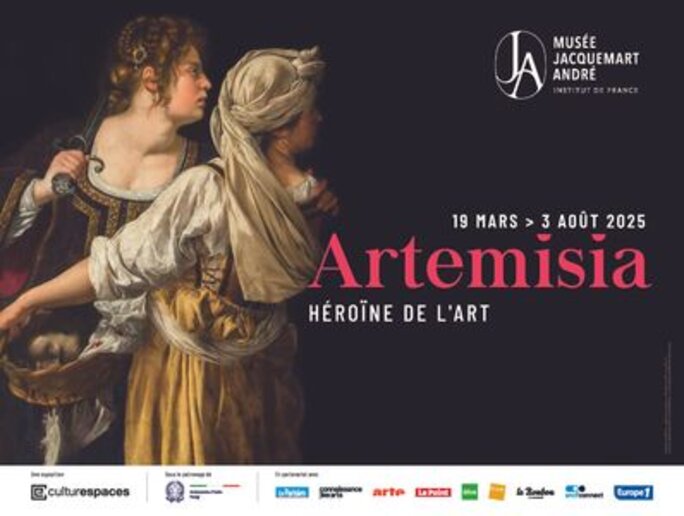

Artémisia : Héroïne de l'art, exposition du Musée Jacquemart André,

Plein tarif 18€, Tarif réduit 15€

Une postérité tardive : la mise au ban des femmes artistes

Ayant obtenu la notoriété de son vivant, l’artiste ne fut toutefois exhumée de l’oubli qu’au cours du XXe siècle. Ce traitement discriminant des créatrices ou inventrices, dans l’art, la science et les techniques, est symptomatique de l’hégémonie dominatrice et vampirisante des hommes dans tous ces domaines jusqu’à aujourd’hui. Qu’il s’agisse de leur bataille permanente pour vivre de leur travail – entre obligations maritales, assignation domestique et mépris sexiste institutionnalisé -, d’hommes artistes qui leur firent de l’ombre ou les détruisirent, de l’acharnement avec lequel leur postérité fut enterrée ; elles furent pourtant à chaque fois déterminantes, leurs interventions dans ces divers champs prenant d’emblée une dimension politique importante. Berthe Morisot, figure de proue de mouvement impressionniste sera négligée par les musée pendant presque un siècle ; Dora Maar vit sa carrière détruite par les humiliations de Pablo Picasso ; la femme a été, et est encore, le plus souvent cantonnée à la fonction de muse, bornée à la vision strictement masculine…

En outre, on a tendance à réduire la touche d’Artémisia aux influences de Caravage alors même que le traitement de certains des sujets qu’ils abordèrent tous deux se trouve aux antipodes l’un de l’autre. Constatons également à quel point un seul nom peut éluder tous les autres : on retient Gentileschi tout en invisibilisant ses consœurs contemporaines. Elles sont pourtant légions ! Lavinia Fontana excellait en tant que portraitiste de personnalités humanistes et s’employait comme Gentileschi à la pratique de l’autoportrait, Fede Galizia peindra également son Judith, dessinant une figure souriante, fière et satisfaite de son geste.

La peintresse renaissante ne fut pas simplement une grande peintre du XVIIe siècle : elle a été une architecte d’une vision du monde où son genre, longtemps réduit au silence ou au topos de la muse passive ou de la pécheresse (Eve étant la première d’entre-elles), prend en main les ressorts du récit et de la représentation. Son pinceau, affûté par une conscience aiguë des injustices qu’elle a connues, donna corps à des héroïnes qui résistent, frappent, choisissent, s’émancipent. Si son œuvre fut longtemps reléguée au second plan, elle brille aujourd’hui d’un éclat intact. Elle incarne un combat toujours actuel face à l’invisibilisation systémique des femmes : celui pour leur reconnaissance dans l’histoire de l’art – et dans l’histoire tout court.

Agrandissement : Illustration 4

Se prendre comme modèle pour personnifier la peinture :

affirmer la place des créatrices

Autoportrait en Allégorie de la peinture, Artémisia Gentileschi, 1639