Merci à l’université Polytechnique des Hauts-de-France et à Sarah Rey de m’inviter pour me donner l’occasion de parler de notre livre intitulé À Valenciennes. Je dis notre car il s’agit d’un ouvrage écrit à plusieurs mains par un collectif d’écrivains auquel j’appartiens : le collectif Othon. J’ai rejoint le collectif en 2017 après avoir emmené en excursion avec moi dans Valenciennes mon ami Xavier Tresvaux, membre du collectif. Il me faut préciser l’excursion urbaine en question : il s’agissait d’une maraude de jour et de nuit accomplie dans le cadre de ma profession de psychiatre, profession que je partage entre l’hôpital de Valenciennes qui m’emploie et mon cabinet. À l’hôpital, je m’occupe d’une équipe mobile destinée à soigner les SDF – et plus particulièrement les malades mentaux à la rue. Nous sillonnons Valenciennes, le territoire, l’agglomération, nous nous articulons avec les différents organes de cette ville afin de soigner les plus démunis. C’est la conjugaison de mon rapport intime à cette ville avec le désir du collectif Othon de l’écrire qui créé en 2017 l’étincelle qui aboutit à ce livre, À Valenciennes.

Agrandissement : Illustration 1

Notre idée avec Valenciennes - et plus récemment avec Arles – c’est de saisir le fonctionnement organique d’une ville de taille moyenne. Il nous a semblé que 40 000 habitants était la bonne échelle pour sentir la ville, décrire ce qui s’y passe et nous attaquer en écrivains à ce maillon du territoire. J’aimerais vous faire sentir ce que c’est que de faire littérature de la ville et les perspectives politiques que ça trace.

Pour que vous saisissiez la difficulté du projet, je vous soumets une expérience simple. Ce soir, si vous habitez Valenciennes, quand vous rentrerez chez vous, tapez à la porte de votre voisin et demandez-lui « c’est quoi pour toi habiter Valenciennes ? » Neuf chances sur dix que, comme dans le texte « Jeunesse introuvable », votre question se solde par une réponse laconique du style « habiter Valenciennes ben ça va, j’aime bien » – ou « habiter cette ville, bof ». Une chance sur dix par contre pour que votre voisin vous demande ce qui vous passe par la tête à venir lui poser des questions que personne ne se pose.

« Qu’est-ce qu’habiter Valenciennes ? » est pourtant une vraie question. Pourquoi est-ce une vraie question ? Parce qu’elle offre une vraie résistance. Or, là où quelque chose résiste à se dire, c’est là où on risque de trouver la littérature – et des écrivains pour se mettre à son service, espérons-le. C’est parce qu’il est difficile de répondre à la question « Qu’est-ce qu’habiter une ville moyenne comme Valenciennes ? » que nous avons décidé de nous la poser sérieusement.

Comment nous y sommes-nous pris ? Laissez-moi vous emmener faire un tour dans les coulisses de notre livre. Nous sommes nous jetés dans Valenciennes d’un coup d’un seul, sans réfléchir, sans vouloir nous laisser influencer par je ne sais quel savoir préalable, animés par l’idée d’un contact avec cette ville qui soit vierge de toute représentation ? Évidemment que non. Nous avons fait ce que n’importe quel curieux aurait fait, nous avons consulté tout ce qu’il était possible de consulter sur la ville moyenne d’abord, sur Valenciennes ensuite : nous avons parcouru la presse quotidienne régionale, nationale, les travaux scientifiques, économiques, sociologiques, l’actualité artistique et culturel de la ville, les sites institutionnels, ceux de la mairie, de la région, de la communauté d’agglomération - tout est bon à prendre quand il s’agit d’essayer de nous représenter une ville moyenne.

Un site comme l’INSEE est très intéressant pour commencer notre recherche. L’INSEE recense en France 133 « aires urbaines de taille moyenne » comme Valenciennes, autrement dit 133 confettis de 20 000 à 100 000 habitants répartis sur l’hexagone. L’INSEE nous apprend qu’un français sur trois y habite et y travaille. C’est bien mais ça ne me dit pas ce que c’est que d’être ce français sur trois, cet homme/femme/trans/cadre/lesbienne/ouvrier/ gay/ jeune ou SDF ayant choisi de vivre dans un de ces 133 confettis dont Valenciennes fait partie.

La recherche, ça peut commencer avec l’INSEE et se poursuivre en enchainant de multiples sources d’information. Plus je vais me documenter, plus je vais me rendre compte que je touche une limite. Cette limite, c’est que j’ai beau affiner mon image de Valenciennes au fil des infos que je glane, la vérité de ce qui s’y joue pour ses habitants m’échappe. Si je prends les travaux des experts, leurs calculs, ils objectivent beaucoup de choses intéressantes au sujet des villes moyennes : la population de Valenciennes vieillit, elle diminue, les hommes sont majoritaires jusque 44 ans, les femmes passent devant après 45 ans, le nombre de logements vacants augmente de 5 points en dix ans...j’en passe. Les chiffres qu’ils mettent à ma disposition sont d’autant plus importants qu’ils me permettraient presque de répondre à la question « C’est quoi habiter une ville comme Valenciennes ? » sans avoir besoin de mettre les pieds à Valenciennes. Prenons le texte « Douze kilomètres » à la page 61, vous allez comprendre. Ce texte raconte l’enfance à Denain de l’une des nôtres, écrivain, et de ses aller-retours à Valenciennes le dimanche. L’auteur rappelle les chiffres des experts : Denain c’est 35% de taux de chômage et un taux de pauvreté de 45% (3 fois la moyenne nationale). Si je demande ce soir à mon voisin « Ce serait quoi pour toi habiter une ville avec 35% de taux de chômage et 45% de taux de pauvreté ? » nul doute qu’il va me répondre « j’en sais rien mais je sais que je n’aurais pas envie d’habiter une telle ville ». La puissance des chiffres, vous l’entendez dans la bouche de mon voisin : c’est la façon avec laquelle ils façonnent notre imaginaire et affectent notre perception de la ville sans même que nous n’ayons éprouvé cette ville avec nos sens et notre intelligence. Ce texte, « Douze kilomètres », vous fera sentir le delta qui existe entre la perception d’une ville par ses seuls chiffres et ce que peut en raconter un écrivain qui l’a éprouvée de tout son corps.

Je laisse les chiffres de côté.

Puisque nous, écrivains, avons comme seul outil notre langue, on ne s’étonnera pas que nous soyons si attentifs à la langue avec laquelle les uns et les autres parlent la ville. Dans cette enquête que nous menons avant notre immersion dans la ville, nous auscultons la façon avec laquelle ceux qui sont en responsabilité « parlent la ville ». C’est là que nous tombons sur des choses très intéressantes, des mots curieusement assemblés entre eux, des « syntagmes », qu’on appelle plus couramment des « éléments de langage » et qui structurent les discours officiels. On trouve par exemple « revitalisation du territoire », « mixité sociale », « attractivité », mais aussi « programme Action cœur de ville », « ville pivot des systèmes territoriaux » voire même « ville pilier durable de l’aménagement du territoire ». Qu’est-ce qu’on attrape vous et moi avec ces mots-là ?

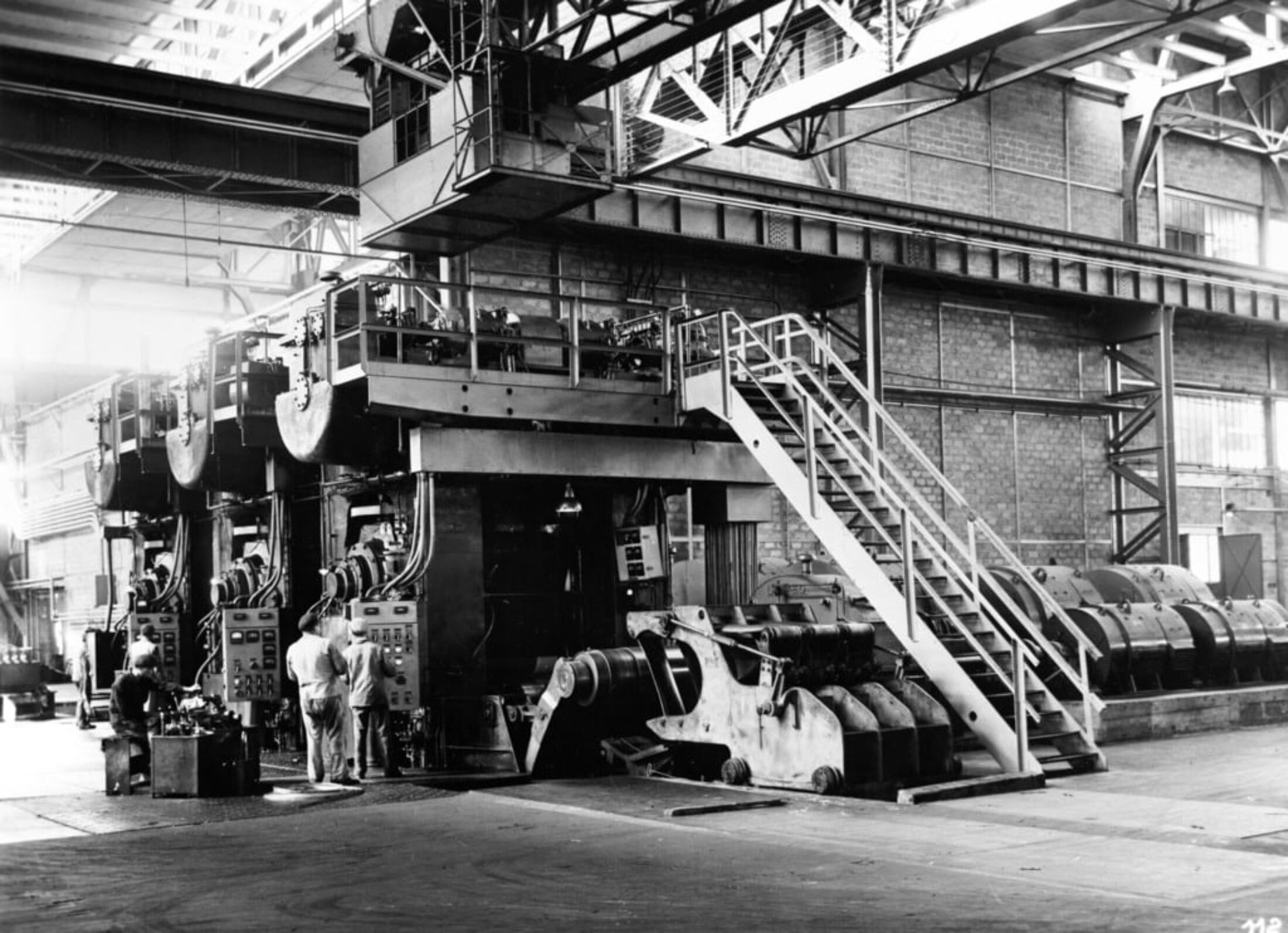

Prenons « revitalisation du territoire » : est-ce que cette formule qu’on trouve en abondance dans la langue des gens chargés de promouvoir le territoire m’aide à dire quelque chose de mon expérience d’habitant ? Début de réponse avec ce qui se passe pour moi ce midi avant de vous rejoindre : j’arpente depuis le Pont Jacob le boulevard qui mène jusqu’aux Tertiales, je longe sur ma gauche des espaces où jadis s’élevaient des forges. Il y a cinquante ans, le cœur de l’activité sidérurgique de la ville y battait. Crise cardiaque dans les années 80. Cœur industriel à l’arrêt. Ne reste qu’une friche et un quartier moribond. Ce matin, au cours de ma promenade, je me dis bien des choses en arpentant ce morceau de Valenciennes mais je sais qu’à aucun moment je ne me dis que j’arpente un « morceau revitalisé du territoire ». Pourquoi ? Parce que dans le quotidien de ma pratique de psychiatre habitant Valenciennes, je fais l’expérience que la résurrection du paysage occulte le déplacement de la misère dont ses ruines étaient le symptôme. Ces formules en trompe-l’œil que sont « revitalisation du territoire », « attractivité » etc…, je vous invite à lire ce que peut en faire l’écrivain pages 124 et 125 dans un texte intitulé « Sous serre ».

Prenons un autre élément de langage auquel la ville de Valenciennes n’échappe pas : celui de « mixité sociale ». S’il y a bien une formule valise dont on peine à sentir la consistance c’est celle-là. Le texte « douze kilomètres » dont je parlais tout à l’heure peut nous éclairer. Je vous en lis un passage. Nous sommes à Denain.

Agrandissement : Illustration 2

« Je vis entre deux mondes, ou plutôt dans deux mondes, qui pulsent au même rythme des usines où tout le monde travaille : les amis de mes parents, ingénieurs ou directeurs du personnel à Usinor […] leurs enfants, mais aussi ceux des ouvriers des mêmes établissements que je retrouve à l’école, au café ou dans la rue. […] Un jour de l’année 1975, au collège Villars, le temps et l’espace vont exploser pour moi. Dans ma classe, inséparables, Mohamed et Abdelkrim font le show[…] Pas du tout mon milieu d’origine Momo et Abdel, mais on baigne dans une même eau scolaire c’est pas rien, on se voit, on s’entend, on se frôle six à huit heures par jour […] Ce matin-là en cours, la prof de français mentionne en passant la ville de Valenciennes. Abdel[…] déplie d’un bond son grand corps maigre, doigt levé : “ Moi m’dame, moi j’y ai déjà été à Valenciennes, une fois l’année dernière avec mon père, j’m’en souviens, j’y ai été, on a fait des courses même...“ Silence consterné dans les rangs, puis rires qui déboulent en cascades. […] Déflagration dans ma tête. J’ai treize ans et je saisis sans bien vraiment comprendre que pour Abdel qui a passé comme moi toute sa vie à Denain, les douze kilomètres qui mènent à Valenciennes, […] cette ville où je vais moi tous les dimanches, l’a marqué comme une incursion en terre inconnue ». Plus loin, l’auteur raconte ce souvenir marquant : « [Une jeune fille] Tassadit, habite le bloc 3. Je suis assise à côté d’elle en 4ème. Pauvre – elle économise sa gomme. […] Je l’aime bien mais sa gravité toute scolaire me plombe. Je rêve de changer de place mais j’ai peur de la blesser, alors je tiens un an ».

Je m’arrête-là : ces lignes racontent un phénomène qui, dans les années 70, ne se formulait pas avec les signifiants « mixité sociale ». Le pouvoir de la littérature, ici, c’est de nous faire faire l’expérience de ce qui ne se nommait pas « mixité sociale » et de sentir que cette expérience s’effectuerait en trois temps. Que ces trois temps, jusqu’à présent, je ne les ai trouvés décrit dans aucun manuel scientifique. Le premier temps consisterait à se sentir vivre dans deux mondes (et non entre deux mondes), de baigner dans la même eau, de nous « y frôler six à huit heures par jour » dans une forme d'évidence. Le deuxième temps serait une sorte de traumatisme, ce vol en éclats de l’illusion sur laquelle repose le « vivre-ensemble », c’est Abdel qui dit Moi m’dame, moi j’y ai déjà été à Valenciennes, une fois l’année dernière avec mon père, j’m’en souviens. Cette sortie non calculée d’Abdel fait surgir chez la jeune bourgeoise une vérité. Cette vérité c’est que, même si nous vivons ensemble, quelque chose nous sépare bel et bien, et c’est notre appartenance de classe. Le troisième temps de cette expérience serait ce que cette révélation forge à l’échelle de la personnalité et qui s’entend ici dans la retenue de l’auteur qui voudrait changer de place mais se refuse à le faire de peur de blesser cette pauvre Tassadit. L’humanisation – ou pour le dire autrement la construction d’une personnalité humaine et empathique – ce ne serait pas autre chose que ce que décrit cet écrivain, à savoir la façon avec laquelle se fabriquent « les liens d’implication éthique » chez l’enfant, ces liens qui produiront un souci de l’autre à l’échelle sociale. Pour que ces liens se constituent, il y faut des conditions que ce texte raconte. Nous y reviendrons tout à l’heure.

Agrandissement : Illustration 3

Dernier exemple, plutôt drôle, au sujet des éléments de langage dont je ne résiste pas à vous présenter le joyeux combo : page 65, dans un texte joliment intitulé « On s’en branle les couilles », l’un de nous se trouve sur la place d’Armes, il observe la flèche de métal en érection qui la perfore – symbole de l’ancien beffroi. Il interroge les habitants à son sujet. Personne – et on n’est pas surpris - ne lui répond que cette œuvre est celle d’une « ville pivot de systèmes territoriaux dont l’attractivité repose sur la conjugaison réussie de l’Histoire avec le programme Action cœur de ville ». Lire « On s’en branle les couilles », c’est lire en trois pages ce qui distingue un écrivain de n’importe quel communicant : l’écrivain va prendre le contrepied d’une langue qui laisse de côté l’habitant, le touriste ou l’étudiant que vous êtes. Ce contrepied, vous le trouvez dans les trois premières lignes de ce texte : « Une ville ça n’existe pas. Personne n’habite une ville. Un habitant n’habite que la partie de la ville dont il a l’usage ». Proposition forte qui vous lance un texte, n’est-ce pas ?

Pour résumer, quand nous nous frottons à la langue des experts et à celle des communicants qui ventriloquent la ville nous sommes doublement attentifs : à ce que ces langues disent bien sûr mais surtout à ce qu’elles ne disent pas et dont il échoit à la littérature de le dire. La littérature est attendue à l’endroit de ce qui échappe aux travaux scientifiques, à ce qui de la ville se refuse à son élucidation par les experts, à ce que vont escamoter plus ou moins sciemment les communicants en charge de parler la ville. La ville nous trouve à l’endroit où ça ne ment pas – et cet endroit qui ne ment pas, quel est-il ? C’est celui de l’usage quotidien que chaque habitant fait de sa ville, tout simplement. Dans le livre, vous le verrez, telle femme marginale sur la Place d’Armes sommée de quitter les lieux par les médiateurs de la ville devient un objet d’écriture pour nous, tel SDF assassiné dont on va suivre les funérailles aussi. Une station de tramway fermé en hypercentre devient un héros du livre, son fil conducteur même. Un salon de coiffure de Valenciennes ou un opticien dans l’hypercentre se révèlent des objets d’écriture fascinants. Un ancien policier, un tribunal, des flics à vélo, un cimetière, un intérimaire grec chez Toyota ou encore l’équipe mobile dans laquelle je travaille sont saisis dans le vif de leur rencontre par chaque écrivain. Chacun de nous, après s’être documenté, va découvrir sur son parcours des objets auxquels il ne s’attendait pas. Chacun de nous va avancer dans la ville avec l’idée de se laisser surprendre, et pour cela de ne pas vouloir trop maîtriser – à rebours du scientifique qui, lui, cherche à maîtriser au maximum les paramètres de son expérience.

Cette disponibilité à la surprise positionne l’écrivain dans une situation d’attente : il est « aux aguets » comme dit l’une des nôtres dans un texte intitulé « Le pari de Karim ». Il est à même « à l’affut » si l’on suit l’auteur du texte « Le Scoop », dont vous pourrez suivre les aventures dans les cimetières de Valenciennes. Écrire la ville ne marche qu’à condition que l’écrivain se jette en elle de tout son corps et se laisse surprendre – au risque d’être secoué. L’écrivain consigne ce qui lui arrive, ce que la ville lui fait, il note tout, sans discrimination supposant que, de tout ce qui est en train de lui arriver, du sens se dégagera plus tard. Le temps de son immersion, il se contente d’expérimenter la ville sans trop tôt chercher à comprendre. Il consigne ce que cette ville lui fait. Ce n’est qu’une fois quitté Valenciennes, à distance donc, que l’écrivain va se réapproprier l’expérience. C’est le temps de la reprise de ses notes, du début du processus d’écriture qui repose sur un mystère : pourquoi untel choisit tel sujet, tel angle de traitement de ce sujet, tel mode narratif. Nous voilà au cœur du rapport intime que chacun d’entre nous entretient avec sa langue.

Voilà brièvement esquissé non pas le secret de fabrication d’À Valenciennes mais la temporalité dans laquelle il s’écrit, une succession de quatre temps : documentation, immersion, reprise des notes et écriture. On y reviendra si vous le voulez.

Dans l’écriture d’un livre comme À Valenciennes, il existe un point très important : celui de la place de notre subjectivité. Venons-nous chercher sur le terrain confirmation de ce que nous savons déjà ? Une critique m’a été formulée plusieurs fois, je vous la livre : votre livre est à thèse, il est au service des a priori de ses auteurs. Ce n’est pas faux. À condition toutefois de rappeler que personne ne peut se départir de sa subjectivité et de ce sentiment terrible qu’il ne s’intéresse qu’à ce qu’il sait déjà pour valider ce qu’il pense déjà. L’écrivain dans son écriture de la ville de Valenciennes ou d’Arles ne prétend pas à l’objectivité dans laquelle se drape volontiers le scientifique. Son parti pris est celui d’une subjectivité assumée. Page 121, dans le texte « Sous serre », l’auteur ne se cache pas derrière son petit doigt :

Agrandissement : Illustration 4

« Il n’y a pas de pure curiosité. La curiosité ne se nourrit pas d’elle-même.[…] Ma curiosité pour la « Serre numérique » de Valenciennes se nourrit d’un a priori négatif. Et l’envie de valider sur pièce cet a priori. C’est l’avant-goût du plaisir de cette validation qui me pousse vers la Serre le mardi 6 juin 2018. […] Un a priori est en partie un a posteriori. Concernant la Serre, j’ai déjà lu et vu des choses. Google me l’a montrée, […] m’en a proposé une visite virtuelle, m’a fourni des informations. […]Mon a priori se soutient d’un amalgame injuste comme un a priori et juste comme un a posteriori : la Serre numérique c’est Macron et la start-up nation. Sous ce cube je vais trouver des macroniens et me délecter de les détester. »

On ne peut lire démarche plus sincère. Dans un autre texte intitulé « Pas très gay », l’auteur tente une écriture de ce que c’est que d’être LGBT à Valenciennes. Pour y parvenir, l’auteur s’injecte dans son texte en tant que bi-sexuel et trace sous nos yeux les coordonnées par lesquelles sa jouissance fraye son chemin dans l’espace urbain au quotidien, il en compare les conséquences selon qu’il se trouve à Valenciennes ou dans une grande métropole comme Lille. Avertir le lecteur du biais cognitif depuis lequel il écrit, c’est neutraliser ce biais au moins un peu et se ranger du côté de l’honnêteté qu’on est en droit d’attendre de toute prise de parole. Chacun de nous se débrouille comme il peut avec ce biais qu’est la subjectivité – mais indispensable car on n’écrit rien sans elle. Dans « Le sinistre de la bourgeoisie », l’auteur se demande où sont passés les bourgeois de Valenciennes et entame sa réflexion par « j’ai un a priori sur la question » avant de nous livrer ledit a priori. Dans « Comme chez soi », page 146, l’auteur déclare « Je sais ce que je viens chercher […] J’essaie de rester neutre, ou plutôt de forcer mon œil à le rester […] » Dans « Une clé », texte d’une page et demi en début de livre, l’une de nous se décrit en train de prendre un café Chez Yann un jour de marché à Anzin et raconte de façon elliptique sa façon à elle de ne pas voir ce qui pourtant crève les yeux : la déficience intellectuelle de l’habitant qui s’adresse à elle, manière subtile de montrer au lecteur non plus les biais cognitifs mais ce qui, carrément, échappe à notre cadre cognitif. Il y a vingt-cinq textes, vingt-cinq mises à nu de nos subjectivités généreusement livrées en pâture au lecteur. Quel procès peut-on intenter à des écrivains qui plaident coupable à l’endroit de leur orientation avouée ?

Et moi là-dedans me direz-vous, comment je m’en sors avec ma subjectivité ? Au départ, pas très bien. Je pédale dans la semoule. Pourquoi je pédale ? Parce que de nous tous, je suis le seul à habiter Valenciennes. Je suis en position d’anomalie dans le groupe. Je suis le seul à être un habitant de valenciennes, travaillant à Valenciennes, écrivant Valenciennes. Mes compagnons découvrent une ville quand moi je la parcours les yeux fermés. Ils ne connaissent personne quand moi je connais beaucoup de monde et d’institutions ici. Ils ont de la distance pour regarder quand moi j’ai le nez collé au volant et que je ne vois plus rien de la route.

Conseil m’est donné de me distancier de mon objet d’écriture. De décoller Valenciennes de moi. De faire connaissance avec elle comme si je ne la connaissais pas. Faites l’expérience : essayez de regarder avec un regard vierge la personne avec qui vous vivez depuis 20 ans, vous me direz si c’est facile. Je me dis : David,commence par analyser le mouvement d’ensemble dans lequel Valenciennes est prise, intéresse-toi à ce mouvement. Ce mouvement c’est quoi ? C’est l’Histoire. Alors je me tourne vers l’histoire, Philippe Cuignet. Je bûche ce qu’il a écrit. C’est foisonnant. Je découvre Valenciennes et ses luttes politiques, économiques, sa traversée de la première guerre mondiale, de la seconde, sa bascule à la fin des années 70, la catastrophe industrielle, la fermeture des mines et de la sidérurgie – pour info, les jeunes Valenciennois que nous interrogerons dans le livre ne la connaissent pas. Quarante ans après, j’en soigne encore les conséquences chez les gens qui l’ont subie et leurs enfants.

Puisque je dois écrire depuis ma position subjective, je me dis allez David, situe-toi, depuis quel point vois-tu les choses ? Fais simple. Tu habites Valenciennes. Tu vas enquêter sur Valenciennes et ses habitants. Tu ne peux pas t’extraire de ton objet d’étude puisque tu en fais partie. Quelles sont tes coordonnées au sein de la population que tu étudies ? Nous, habitants, je nous répartis sur le papier, en trois groupes sur un axe vertical qui n’a rien d’original. En bas de l’axe: une classe ouvrière/populaire/précarisée (celle dont je m’occupe avec à l’extrémité les SDF) une qui « subit » la ville en même temps qu’elle en a terriblement besoin pour ses services publics. Ce n’est pas ma classe sociale. En haut de l’axe : une classe possesseur du capital/rentière qui façonne la ville à son image puisqu’elle a l’argent et le pouvoir qui le lui permettent. Pas ma classe non plus. Entre les deux : la classe moyenne de la petite bourgeoisie, une middle-class à l’intersection du monde du travail et du capital qui possède un peu de patrimoine et occupe une place importante dans l’animation de la ville (cadres, entrepreneurs, commerçants). Voilà ma classe. C’est depuis cette classe-là que je vais écrire. Il est important que je sache d’où je parle.

Les écrivains du collectif débarquent entre avril et août 2018, des pistes se dégagent de leur côté, moi je rame, je produis des textes sans grand intérêt, il faudrait que Valenciennes se manifeste à moi autrement que sur le mode routinier. Survient un événement terrible : l’assassinat d’un SDF noyé dans l’Escaut et que je connaissais bien. Cet événement va coïncider avec un autre, le tour du Saint-Cordon, une tradition religieuse millénaire importante pour les Valenciennois. Ce fait-divers va bénéficier d’un traitement médiatique local, régional voire national. Parce que je suis identifié par les SDF comme un de leurs aidants au quotidien, je traverse à leur côté le séisme de ces funérailles qui voit l’un des leurs atterrir au cimetière St Roch, le cimetière des prix de Rome et des bourgeois de la ville, loin du cimetière St-Jean et du carré des indigents où Joël, la victime, aurait dû être inhumé. Ce sera le texte « La mort à Joël ». Cette histoire dramatique débloque chez moi le processus d’écriture de la ville : pourquoi ? Parce que la ville se manifeste à moi de façon inédite. Je la regarde soudain autrement qu’avec ce regard qui ne regardait plus rien et qui est très souvent celui de l’habitant.

Voilà un point capital. Avant d’être écrivain de cette ville, je suis un habitant de cette ville, un habitant pas plus malin que mon voisin pour en parler. Cette expérience que je fais, je ne la fais pas d’abord en tant qu’écrivain mais en tant qu’habitant. Écrire le livre pour moi, le lire pour vous, aboutit à récupérer du regard, à récupérer une capacité à regarder et à s’étonner du quotidien qui nous crève les yeux et que nous ne voyons pas. Voilà peut-être un compliment que le lecteur pourra nous adresser s’il trouve quelques qualités à notre livre.

Je pousse un peu plus le bouchon : en lisant À Valenciennes – et pour moi en l’écrivant - j’éprouve combien mon adhésion de citoyen à la ville est un mouvement premier, un mouvement qui procède de l’impensé. L’adhésion à ma ville se fait sans moi : je la prends telle qu’elle est, j’accepte qu’elle m’assigne à telle place du paysage urbain, à tel quartier, j’accepte que Valenciennes me relègue à tel endroit ou m’assimile à tel autre, qu’elle me facilite la vie si j’ai de l’argent ou, a contrario, qu’elle déploie des outils publics pour me ségréguer si je ne cadre pas avec ses attendus. Notre livre soulève donc une série de questions : adhère-t-on à sa ville ? La ville est-elle faite pour l’habitant ? Est-elle faite pour tous les habitants ? Pour un certain type d’habitant ? Pour une certaine classe d’habitants ? Pour ma middle-class à moi ? Pour les investisseurs dont on espère attirer les capitaux ? Une chose est certaine – au moins sur le papier : la ville répond à un projet dont la feuille de route est choisie en pleine conscience à l’occasion d’un vote démocratique appelé « élections municipales ». Ce livre peut-être vu comme l’occasion heureuse de nous « désaccorder » d’avec cette ville à qui nous disons d’accord tous les six ans – puisque c’est la règle du jeu démocratique. La politique commence avec la production d’un regard et d’un contre-discours qui peuvent faire contrepoids à celui des communicants de la ville. Notre livre « visibilise » ce que le management des villes contemporaines « invisibilise », à savoir les processus par lesquels la ville obtient le consentement des habitants qu’elle administre – consentement qui relève plutôt de la « somnolence » de l’habitant quand il ne s’agit pas tout simplement de son « endormissement ». À Valenciennes peut donc être vu comme un « réveilleur »

Point important : nombre de textes, notamment « Douze kilomètres » dont j’ai lu un passage tout à l’heure montre qu’il existe chez l’habitant une adéquation du dehors et du dedans : nous sommes dans la ville aussi bien que la ville est en nous. Les structures objectives de l’organisation sociale dans lesquelles nous baignons (tout ce qui est la ville) façonnent dès l’enfance notre personne, structurent notre personnalité. Rappelez-vous cette collégienne du livre dans les années 70 qui s’empêche de changer de place en classe pendant un an de peur de blesser Tassadit, fille de prolo, austère, qui ne peut pas espérer se racheter une gomme dans l’année si elle la perd. L’organisation sociale urbaine d’il y a cinquante ans produisait un certain éthos – l’éthos c’est une sorte de squelette moral responsable de nos conduites, conduites elles-mêmes régies par des valeurs apprises dès l’enfance. L’organisation sociale est une « fabrique » à citoyens, à citoyens capables de se sentir concernés par l’injustice sociale puisqu’ils baignent dedans. Ça donne donc un certain « profil » d’habitants, une manière pour eux d’être ensemble, de compter les uns sur les autres, d’exister dans le regard de l’autre, d’être engagés dans des rapports de loyauté et de réciprocité. Si j’insiste sur ce point, c’est parce qu’un texte comme « Jeunesse introuvable » à la fin du livre, nous aide à entendre ce qui est peut-être perdu du côté de l’éthosaujourd’hui, cinquante ans après. La génération adolescente d’une ville moyenne comme Valenciennes – coupée d’ailleurs de l’histoire de cette ville – semble avoir enterré un éthos solidaire, au profit d’un autre, dépolitisé et ultra-concurrentiel – un squelette moral de compétiteur qui trie les losers des winners. D’un autre côté, le texte « La Mort à Joël » peut être vu comme le démenti pur et simple de ce que je viens de vous dire puisqu’il montre, dans des circonstances exceptionnelles, le déploiement à l’échelle de la ville toute entière d’une mobilisation pour qu’un SDF jouisse d’une sépulture décente, montrant là un éthos solidaire.

Le livre donc, n’hésite pas à montrer une chose et son envers – je n’ai pas dit une chose et son contraire. J’insiste sur cette nuance.

Ce que déplie À Valenciennes – à son modeste niveau – ce sont les conséquences de la néolibéralisation d’une ville moyenne. Que la valeur « richesse » noyaute l’imaginaire des élus locaux n’est pas un problème : on imagine mal nos élus se targuer d’appauvrir leur ville. Reste juste à savoir de quelles « richesses » – au pluriel – on parle. Quelle place pour les valeurs qui forment l’histoire officielle de Valenciennes – je pense au courage (des mineurs, des métallos), à la solidarité (celle de la société des Incas de Valenciennes dont plus personne n’a le souvenir), au goût de l’étude et de l’art (qui nous vaut des prix de Rome et des boulevards d’artiste) ... ? Quelle place pour le désintéressement, la coopération gratuite, l’idée même de beauté d’une ville, de poésie, de place du pauvre et du faible ? Devons-nous nous résigner à l’idée qu’au temps des métropoles ces valeurs sont muséifiées ? Que dans un logiciel urbain néolibéral et compétiteur de telles valeurs sont hors-jeu ? Je veux croire que non, croire ce qui était encore inscrit ce matin sur le portail internet de Valenciennes : « Renouveler l’urbain pour mieux vivre l’humain ». C’est beau comme tout. Il faudrait être cynique pour imaginer là un slogan de communicant.

Je reviens une dernière fois à « Douze kilomètres », texte point de fuite du passé valenciennois qui permet de penser l’actuel, et à ce qu’il met en scène à travers l’anecdote de Tassadit : la mauvaise conscience. Peut-être pouvons-nous repérer comme un signe des temps la disparition de la mauvaise conscience. Des dispositifs urbains liquident cette mauvaise conscience, comme ces médiateurs de la ville au blouson rouge conçus entre autres pour mettre hors scène les marginaux sur la place d’Armes : faut-il que le visage de la pauvreté soit si peu compatible avec le logiciel symbolique de la ville pour qu’on l’évince de la sorte ? Comme si l’image d’une ville devait l’emporter en permanence sur le réel de cette ville. Surtout lorsque sur le marché des métropoles « monter en gamme » devient une exigence si on veut en être de ce club VIP des grandes villes. C’est ce qu’aborde des textes comme « Changement d’optique » ou « Comme chez soi » en questionnant les conséquences de la gentrification à laquelle n’échappe pas Valenciennes. La gentrification est faite pour les gens comme moi, ceux d’une middle-class embourgeoisée qu’il s’agit d’attirer dans l’hypercentre aseptisé des villes en train de se métropoliser. Cette classe « non-populaire », la mienne, est chargée de dynamiser la ville. Mais surtout elle est « sachante », elle sait les implications de la montée en gamme de la ville, elle sait qu’elle œuvre au remplacement des couches populaires, elle sait qu’elle participe à l’effacement de certains habitants et d’une culture populaire du paysage urbain. Ce que montre « Changement d’optique » est capital : le savoir de cette classe est un savoir sans conséquence, un savoir qui ne réagit pas, qui ne se féconde pas lui-même, un savoir qui s’accommode d’une relégation sociale par le bas à laquelle elle contribue, dans laquelle son esprit critique s’endort - les gilets jaunes viendront la secouer dans son lit en novembre 2018, à la fin de notre immersion.

Je laisse le dernier mot à deux habitants de cette ville.

Jacek d’abord, dans le texte « J’hallucine ». Jacek est un SDF qui faisait la manche à un feu tricolore du boulevard Watteau et sur lequel les caméras du dispositif Safe-City de Valenciennes posaient un œil attentif. Jacek est mort il y a un mois. Son corps n’est pas enterré ici mais en Pologne, chez les siens. Une question qu’aurait pu nous poser Jacek est la suivante : ai-je été un habitant de Valenciennes ? Ou bien n’ai-je été qu’un habitant du feu rouge - comme les appelait poétiquement Mano Solo ?

Deuxième habitant, Gilles. Gilles habite Valenciennes. On trouve son histoire à la fin du livre. Gilles est un vigile repenti qui ne veut plus louer sa force de travail aux Zara et autres franchises pour coincer des gens aussi pauvres que lui. Devenu ouvrier, il embauche tôt le matin à l’usine. Au déclenchement de la crise des gilets jaunes, ses collègues l’empêchent de rentrer, de prendre son poste. Gilles négocie, il a des charges, une famille, il doit travailler, rentrer de l’argent. Rien n’y fait. On lui barre l’accès à son gagne-pain. Gilles craque. Il frappe - ou plutôt il se voit frapper. C’est la première fois qu’il utilise sa force. Son corps lâche aussitôt, il fait une attaque de panique, impression qu’il va crever : direction les urgences puis mon cabinet. Je le reçois, il m’explique son histoire. Gilles me dit « Le psy des urgences me parle de crise d’angoisse, j’ai jamais fait de crise d’angoisse, je suis en arrêt de travail, le psy m’envoie vers vous…on fait quoi maintenant ? »

« On fait quoi maintenant ? », je vous laisse sur cette question.