Le « métissage culturel » fait périodiquement irruption dans le débat politique, dans un contexte généralement polémique, tantôt comme valeur positive, tantôt comme menace. Certains y voit le signe d’une globalisation heureuse, d’autres en font une vertu antidote au racisme, d’autres le dénonce comme un danger pour « l’identité nationale ». L’usage polémique de cette notion est d’autant plus ambigu, qu’il ne manque jamais de stigmatiser les migrants et leurs enfants français. L’apologue du « métissage culturel » se retourne presque toujours contre les migrants et leurs enfants pour leur reprocher de n’être pas encore suffisamment métissé, tandis que le contempteur du métissage leur reproche de ne l’être déjà que trop.

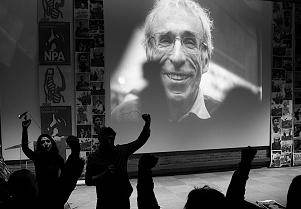

Une mention spéciale doit, ici, être décernée à Alain Finkielkraut, prophète de l’anéantissement de l’identité culturelle « fondamentalement littéraire » de la France. Identité qui succombe sous l’assaut conjoint des nouvelles technologies (ou si vous préférez du métisso-capitalisme qui diffuse des valeurs globales qui n’exige pas d’effort de lecture) et l’immigration (ou si vous préférez le métisso-prolétariat réfractaire à assimiler la culture française comme fait littéraire). Il va de soi, pour l’auteur, que l’agonie de l’identité cultuelle française n’est que le prélude dans une blitzkrieg culturelle qui viserait en fait le Juif, contre lequel aurait été inventer l’ « antiracisme pro-métissage », arme qui incrimine le Juif parce qu’il veut rester Juif et demeurer Même, et de ce fait, refuserait l’Autre, ce qui ferait du Juif, pour tout antiraciste, l’incarnation même du raciste et par conséquent l’être culturel à éliminer (1). Avec Alain Finkielkraut, le « métissage culturel » entre dans l’ère sublime de la guerre totale des cultures (ou du Clash of Civilizations comme dit S. Huntington).

La notion de « métissage culturel » est prise au piège de la « culture » devenu enjeu des politiques bellicistes. L’historien Tzvetan Todorov a montré, comment l’abandon de la référence à la « race » a conduit à l’ « essentialisation » de la culture, celle-ci devenant le nouveau principe « d’explication » des conduites humaines : « les explications des conduites par l’appartenance des individus à leur groupe, plutôt que par des causes chaque fois particulière, sont commode… Si les jeunes des banlieues brûlent les voitures de leurs voisins, ou les bus qui les relient au reste de la ville, ou les écoles fréquentées par leurs petits frères et sœurs, c’est parce qu’ils obéissent à leur ADN culturel : inutile de se poser davantage de questions. La culture d’origine joue alors le rôle réservé à la race au XIXe siècle » et le métissage culturel vient alors rimé avec incohérence et duplicité des conduites (2).

Les opinions contradictoires des « antiracistes » et des « identitaires » participent d’une même polémique, qui a pour principal défaut d’ignorer ce qu’est concrètement le « métissage culturel », ce qu’il est pour ceux qui le vivent, pour ceux qui doivent accomplir ce travail sur soi pour pouvoir affirmer comme non contradictoire leur affiliation à plusieurs cultures, à plusieurs histoires, à plusieurs ensemble d'appartenance. Chose qui ne va ne va pas de soi, puisque les cultures forment des systèmes hétérogènes.

La parution du très érudit « Variations métisses » de Philippe Chanson (3) nous aidera à voir un peu plus clair dans ce processus qui permet à un sujet (un individu ou un groupe) de passer de la mono-appartenance à un culture à une multi-appartenance à des cultures. Comme le montre Ph. Chanson, plusieurs auteurs ont étudié de manière plus ou moins approfondie cette question. Nous nous arrêterons ici aux vues que développent deux auteurs : l’anthropologue Roger Bastide et l’écrivain et essayiste haïtien René Depestre.

L’anthropologue Roger Bastide (auteur notamment de « Le candomblé de Bahia » et « Les amériques noires »), dans son étude sur le vaudou brésilien, s’est efforcé de comprendre comme les religiosités africaines et chrétiennes ont pu se « métisser » et former cette production originale qu’est le vaudou brésilien. Avec la notion de « syncrétisme en mosaïque » Roger Bastide exprime l’ambivalence à l’œuvre dans le processus du « métissage culturel » : celui-ci crée des liens entre deux cultures, mais en maintenant leur différence, leur hétérogénéité. La production culturelle « métissée » relie en fonction de rapports analogique deux cultures, mais à partir d’éléments culturels « éclatés », empruntés à l’une et l’autre des deux cultures, d’où cette impression de « mosaïque ».

Le métissage, tel que le décrit Roger Bastide, combine des éléments analogues des deux cultures. Mais en fait, le vaudou a surtout pour effet de « mettre un masque blanc sur les dieux noirs », de permettre à une spiritualité noire de retrouver un espace d’expression, qui aurait été autrement censuré.

Le métissage par « syncrétisme en mosaïque », tel que le conçoit Roger Bastide, peut nous aider à comprendre le « métissage culturel » tel qu’il s’opère fréquemment chez les migrants de la première génération. Nous en donnerons un exemple qui renvoie à la vie la plus profane.

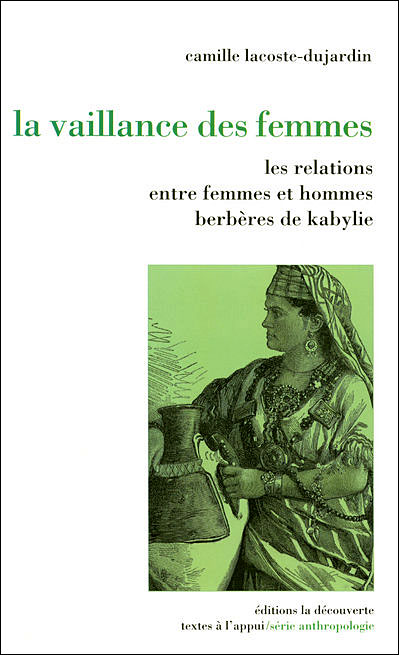

Mme A, originaire d’Afrique de l’Ouest, a trois enfants, elle vit en France depuis 10 ans, et elle décide de se séparer de son époux chômeur, alcoolique et brutal. Pour mobiliser l’aide de services sociaux (passablement échaudés par des demandes similaires qui n’aboutissent pas du fait des pressions qu’exerce la communauté sur les femmes qui ont des velléités d’autonomie), Mme A ne tarde à comprendre qu’il lui faut endosser un « masque blanc » et jouer le rôle de la femme qui veut « s’émanciper » - rôle auquel son éducation ne l’a pas préparée. En jouant ce rôle, elle obtiendra des conseils sur la procédure à suivre pour divorcer, pour accéder à un logement, etc. Mais le risque principal pour Mme A est d’être rejetée par sa communauté qui pourrait s’exclamer : « regardez cette mauvaise femme qui joue à la blanche pour abandonner son époux. » Cette réputation là pourrait la couper de l’affection et de la considération des siens. Pour parer à un tel jugement, Mme A devra montrer à sa communauté que derrière le « masque blanc » de la femme qui s’émancipe « à la française », il y a en fait la figure plus familière de la femme « vaillante ». Certaines sociétés (pas toute !), en Afrique et au Maghreb, reconnaissent - lorsque l’époux est reconnu comme défaillant - aux mères un statut de large autonomie, mais à la condition qu’elle travaille pour élever leurs enfants. La sociologue Codou Bop observe à propos des femmes sénégalaises : « Des femmes chefs de famille se retrouvent dans toutes les couches de la société. Mais il semble qu’elles soient plus nombreuses dans les classes moyennes [...]. Un grand nombre de femmes chefs de famille, en particulier celles qui vivent dans les quartiers centraux de la ville choisissent de ne pas se remarier rapidement pour profiter de leur autonomie. Ceci n’est possible que si elles sont capables de prendre leur famille en charge. De plus, étant seule avec leurs enfants, elles doivent pouvoir compter davantage sur la solidarité familiale et lignagère, que celles qui sont plus pauvres mais mariées » (4). En effet, la femme sénégalaise, tant qu’elle est mariée ne peut pas être aidée par sa parenté sans l’accord de l’époux, alors que la femme seule, retrouve pleinement ses liens de solidarité familiaux. Ce statut de femme « vaillante » (autonome et insérée dans la communauté) est aussi observé dans d’autres cultures, notamment dans la société Kabyle décrite par l’anthropologue Camille Lacoste-Dujardin (5).

Mme A insistera, donc, auprès des services sociaux sur sa volonté de trouver du travail, et en dépit de toute les difficultés, elle acceptera sans rechigner toutes les offres, ce qui sera accueillis par les travailleurs sociaux comme un signe très positif « d’intégration » au modèle occidental. En fait la demande est très largement motivée par la volonté d’acquérir une place symbolique – celle de la femme « vaillante » - qui lui permettra de conserver l’affection et la considération de ses proches. On pourrait croire à une forme de duplicité puisque le « masque blanc » étant posé sur le « noir authentique ». Mais pour soutenir le « masque blanc », Mme A. a due revisiter sa propre culture pour en extraire les composants qui lui permette de soutenir ce « masque blanc ». « Ce que l’on dénonce parfois comme duplicité du Noir est le signe de sa plus grande sincérité ; s’il joue sur deux tableaux, c’est qu’il y a effectivement deux tableaux », observe R. Bastide puisque les deux cultures sont hétérogènes. Le migrant doit donc développer des conduites qui puisse être acceptable dans les deux cultures, même si, du point de vue chaque culture, elles donnent lieu à des « lectures » différentes : femme en quête d’émancipation dans un cas, femme en quête d’un statut de femme « vaillante » dans l’autre.

Métisser ne signifie donc pas « mixer » des cultures et faire un gloubiboulga, mais développer des conduites et des formes d’expressions qui peuvent faire l’objet d’une double-lecture acceptable, pour la société d’accueil et pour le pays d’origine. Echouer dans ce processus de « métissage culturel », conduit à cette morosité du migrant, décrite par Abdelmalek Sayad (6), qu’il nomme « sentiment de double absence », sentiment de ne pas pouvoir être reconnu « ici » et sentiment d’impossibilité d’obtenir une reconnaissance « là-bas », car on ne satisfait plus aux exigences de la société d’origine.

La forme de « métissage culturel » décrite par Roger Bastide rend assez bien compte des stratégies mises en oeuvre par les migrants de la première génération. Pour les jeunes nés en France de parents migrants, le métissage est plus complexe. L’approche du « métissage culturel » développé par René Depestre est ici éclairante.

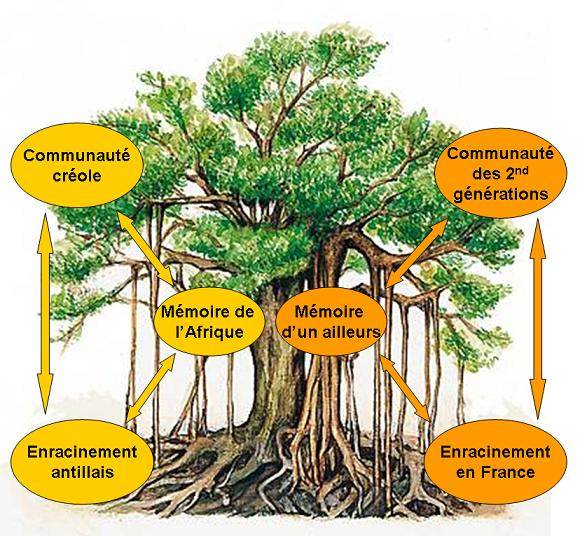

Pour R. Depestre (auteur notamment de « Le métier à métisser »), le métissage procède par « ajouts » : aux racines héritées de l’ « ailleurs » s’ajoutent de nouvelles racines, des racines « d’ici ». Pour métaphoriser cette approche, R. Depestre se sert de l’image de l’arbre banian, qui va depuis ses branches former de nouvelles racines.

Le « métissage culturel », pour R. Depestre, c’est adoption d’« éléments de la culture d’accueil sans pour autant renier sa propre mémoire culturelle ». R. Depestre s’appuie, ici, sur l’expérience créole et sur son expérience d’exilé politique haïtien. On trouve trois éléments majeurs dans le processus de « métissage culturel » : le fait de se créer des « racines » sur la terre d’accueil, le fait de se sentir en lien intime avec sa culture d’origine qui reste en mémoire et le fait d’entretenir des liens avec une communauté humaine qui partage cette expérience et qui l’authentifie. Ainsi, la « créolité » est la culture qui uni la communauté des hommes qui conservent la mémoire de l’Afrique et qui se vivent comme enracinés aux Antilles. De même, la culture « métisse » des banlieues, est celles de ces jeunes qui ont en partage cette expérience d’être enraciné en France, tout en ayant reçu par transmission la mémoire d’un « ailleurs » originel. Ce qui différencie première et seconde génération, c’est que la seconde génération a pu établir une distance avec la communauté du pays d’origine et s’il est relié à la culture d’origine c’est moins par des liens et des échanges communautaires que par une « mémoire » des origines.

Le métissage est pratiquement invisible pour le blanc, puisque, comme nous l’avons vu, il avance sous un « masque blanc ». Les « métissés » ont dans leurs comportements toute l’apparence des « blancs », sinon qu’ils font vivre une mémoire des origines, au travers d’une pratique religieuse et/ou de rituels qui imprègnent certains de leurs actes et/ou de valeurs éducatives qu’ils transmettent et/ou de pratiques culturelles.

Ce qui est « visible » - et qu’à tord un Alain Finkielkraut nommera « métissage culturel » - c’est justement l’échec du métissage culturel.

L’échec du « métissage culturel », c’est la position déséquilibrée ce qui va conduire à surinvestir la communauté « métisse », qui n’est plus symboliquement unie pour attester de la singularité de l’expérience des jeunes de la « deuxième génération », mais qui devient fin en soi dans la logique de la ghettoïsation. L’échec du « métissage culturel », c’est le surinvestissement fantasmatique des origines, par exemple sous la forme d’une adhésion à un Islam made in Arabie saoudite inconnu des parents. L’échec du « métissage culturel », c’est le surinvestissement des racines crées en France qui conduit à rechercher de manière caricaturale l’invisibilité des origines par le blanchiment de la peau, le changement de nom, etc.

La question politique que pose le « métissage culturel » c’est celle des obstacles au métissage culturel. A savoir les discriminations qui altèrent le sentiment de pouvoir prendre racine, les négationnismes qui pèsent sur l’histoire coloniale et qui alimentent la crispation mémorielle et le ressentiment, les relégations qui provoquent les stratégies de « retournement du stigmates » (I. Goffman) et qui pousse l’exclu à se faire racaille. Mais ces obstacles ne pourront être levé par l’adition d’une série de mesures, comme le renforcement des lois anti-discrimination, la révision des programmes d’histoire ou la mise en place de programmes urbains et sociaux.

Daniel Bensaïd (7) appelle, sur cette question, à un travail politique plus radical. L’enjeu est rien moins que de réaliser « une seconde sécularisation. Après avoir relégué la foi dans le domaine privé, il s’agirait à présent d’y renvoyer aussi la nationalité, de la découpler de la citoyenneté en radicalisant le droit du sol. » Une chose est la citoyenneté, qui est un bien commun ; une autre est l’idée de nationalité qui renvoie à celle de l’identité. Il s’agit de reformuler l’espace public commun, comme un espace unissant des citoyens qui peuvent, comme personne, s’épanouir dans une multi-appartenance, en revendiquant leur affiliation à plusieurs cultures, à plusieurs histoires, à plusieurs ensembles d'appartenance, avec la même liberté que celle dont ils jouissent déjà par rapport aux religions.

Notes

(1) Le 27 juin 2011 s’est tenu à Varsovie un débat organisé par le Centre de civilisation française, la Fondation Bronislaw Geremek et la Chambre de commerce et d’industrie française en Pologne. Alain Finkielkraut était invité à débattre avec le politiste Bassam Tibi (Université de Göttingen) et la juriste Monika Platek (Université de Varsovie) de la question : "Qui a peur du multiculturalisme en Europe ?". Alain Finkielkraut y déploie son propos. Voir 29.07.11. Non ficton. Littérature vs. métissage : l’identité de la France selon A. Finkielkraut (http://www.nonfiction.fr/article.htm?articleID=4881&categ=0&page=2) ; Voir aussi "Alain Finkelkraut raconte" (http://societe.fluctuat.net/blog/15726-alain-finkielkraut-raconte-.html) et les égarements d’Alain Finkielkraut (http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article1027)

(2) Tzvetan TODOROV, La peur des barbares, Le livre de poche, 2009, p. 166

(3) Philippe CHANSON, Variations métisses, dix métaphores pour penser le métissage, Editions Académia, Louvain-la-Neuve, 2011.

(4) Codou BOP, Les femmes chefs de famille à Dakar, in dir. Jeanne Bisiliat, Femmes du Sud, chefs de famille, Karthala, Paris, 1996, p. 131

(5) Camille LACOSTE-DUJARDIN, La vaillance des femmes, Les relations entre femmes et hommes berbères de Kabylie, La Découverte, Paris, 2008

(6) Abdelmalek SAYAD, La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré, Paris, Le Seuil, coll. "Liber", 1999

(7) Daniel BENSAÏD, Postface, in Alexis Nouss, Plaidoyer pour un monde métis, Éditions Textuel, Paris, 2005