A quand les philosophes, les logiciens dormants ?

André Breton.

Chaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences formidables.

Raymond Queneau

Le « Moi » dans le rêve se manifeste selon plusieurs modes. Nous avons aperçu quelques unes de ces « postures » dans le précédent billet (Voir le mental a rendez-vous avec le corps, mais le corps...). L’un de ces modes est celui, qu’avec Federn, nous avons appelé le « Moi mental », un « Moi » qui se décentre vis-à-vis du rêve, un moi qui se fait quasiment spectateur du rêve Nous avons aussi aperçu un « Moi corporel », un moi qui fait de nous le premier rôle de notre rêve, son personnage central. Nous avons aussi aperçu un « Moi image », sous la forme d’une capacité du rêveur à s’identifier à un autre personnage. Dans les rêves où prédomine le « Moi mental », ce « Moi image » se manifeste de manière assez terne, le rêveur semblant s’identifier à un personnage du rêve qui « représente » obscurément le Moi (voir le rêve n° 28 de Perec dans le billet précédent). Dans les rêves où domine le « Moi corporel », le rêveur peut, avec une grande vivacité, s’identifier à un autre personnage que lui-même, et subir de véritables métamorphose, et devenir un animal ou une personne d’un autre sexe (voir Rêver par delà le genre).

Dans ce billet, je propose la visite - un peu pénible -, de rêves de combat, en faisant tout particulièrement appel à un poids lourd du combat onirique : Franz Kafka. Un homme dont l’œuvre raconte bien souvent le combat d’un homme assaillit par une autorité écrasante et qui écrit dans son journal : « Je reste dans cet état où je dors, certes, mais où, en même temps des rêves violents me tiennent éveillé. Je dors véritablement à "côté" de moi, tandis qu’il me faut, en même temps, me battre avec des rêves » (2 octobre 1911). Nous nous tournerons aussi vers d’autres rêveurs pour montrer comment le « Moi » se manifeste dans ce genre de rêve, puis nous tenterons de saisir, à partir des rêves de Kafka, comment ce genre de rêve s’élabore.

Le rêve passe, livret de la chanson d'Armand Foucher

Les rêves de combat sont bien souvent des rêves « corporels ». On y trouve parfois une atmosphère qui fait songer au « malus est puer robustus » (le méchant est l’enfant robuste) de Thomas Hobbes, qui dans sa préface à De Cive affirme « qu’un méchant homme est le même qu’un enfant robuste, ou qu’un homme qui a l’âme d’un enfant. » Denis Diderot, qui juge cette définition « sublime », admet volontiers qu’un esprit de nourrisson transporté dans un corps d’adulte causerait d’inévitables soucis : « Supposez qu'un enfant eût à six semaines l'imbécillité de jugement de son âge et les passions et la force d'un homme de quarante ans ; il est certain qu'il frappera son père, qu'il violera sa mère, qu'il étranglera sa nourrice et qu'il n'y aura nulle sécurité pour tout ce qui l'approchera » (article Hobbisme de l’encyclopédie).

Edouard Detaille, Le rêve, 1888

Qu’on en juge d’après ce rêve su rêve du 20 avril 1916 de Kafka : « Deux groupes d’hommes étaient aux prises. Le groupe auquel j’appartenais s’était saisi d’un adversaire, un gigantesque homme nu. Cinq d’entre nous le maintenaient, l’un par la tête, les autres par les bras et les jambes. Nous n’avions malheureusement pas de couteau pour le tuer, nous demandâmes hâtivement à la ronde si quelqu’un en avait un, personne n’en avait. Mais pour une raison quelconque, il importait de ne pas perdre de temps et comme il y avait un poêle et que sa porte en fonte, d’une taille extraordinaire, était rouge, nous y traînâmes l’homme et nous prîmes son pied que nous approchâmes de la porte jusqu’à ce qu’il commençât à fumer, puis nous le retirâmes et le laissâmes fumer pour recommencer aussitôt à le rapprocher de la porte. Nous procédâmes ainsi avec monotonie, jusqu’au moment où je me réveillai, non seulement baigné de sueur froide, mais encore claquant positivement des dents » (1).

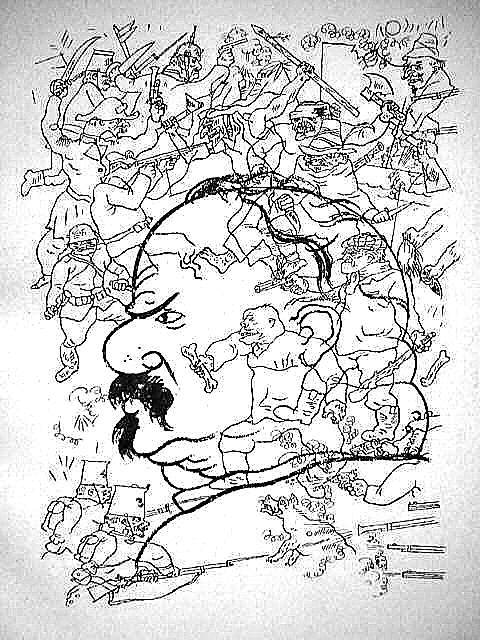

George Grosz, Rêve de Tartarin, 1921

Dans le rêve de combat, le « Moi mental » (le moi qui observe dans le rêve, qui peut à l’occasion exercer sa conscience critique) est le plus souvent absent : tout est agir. Si il y a une limitation de l’impulsion à agir, celle-ci vient que du « corps » lui-même, du « moi corporel » qui se trouve partagé entre son énergie belliqueuse et son sentiment de subir une lourdeur corporelle qui l’inhibe et un sentiment d’épuisement. Par exemple, dans ce rêve où Emmanuel Swedenborg est au prise avec un montre : « Vis une grande bête, avec des ailes, qui avait parfois l’air d’un être humain, quoique avec une grande gueule. Elle n’osait me toucher, je lui courais sus avec une épée, sans espoir et sans force dans les bras pour l’atteindre ; finalement, je la vis se tenir devant moi avec une arme à feu et quand elle tira il en sortit comme du venin, ce qui pourtant ne me blessa pas car j’étais protégé ; alors, immédiatement après, je lui piquai l’épée dans la gueule, quoique sans grande force ; je montai plus haut, il me semblait entendre dire qu’elle était morte. » (2). Mais, c’est parfois le corps propre du rêveur qui vient déchirer le rêve - comme on l’a vu dans le rêve de Kafka ou dans celui-ci de Theodor Adorno : « Dans une arène avait lieu, sous mon commandement, l’exécution d’un grand nombre de nazis. Ils devaient être décapités. Mais, pour une raison quelconque, les choses n’avançaient pas. Pour simplifier, on décida que l’on enfoncerait le crâne de chacun des délinquants avec un piolet ou une pioche. On me raconta alors que l’angoisse la plus indescriptible s’était emparée des victimes à l’idée de ce mode d’exécution incertain et douloureux. Cette atrocité m’inspira un tel écœurement que je m’éveillai avec le sentiment physique de la nausée. » (3)

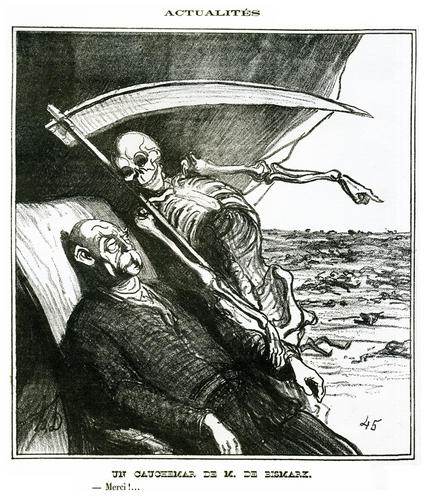

Honoré Daumier Un cauchemar de M. de Bismarck, 1870 (Merci ! dit Bismarck à la Mort)

Il y a dans le rêve où prédomine le « Moi corporel »une impulsion à la violence et une inhibition de celle-ci. Toutefois, n’allons pas conclure que le rêve violent serait l’apanage du « Moi corporel ». Le « Moi mental » peut se faire l’impassible spectateur de scène monstrueuse, le plus souvent en opposant de moles dénégations au spectacles qui se présente à lui. Ainsi, dans ce rêve de Theodor Adorno : « Les victimes étaient-elles des fascistes ou des antifascistes ? Cela n’était pas clair. En tout cas c’était une légion de jeunes hommes nu et athlétiques. [...] L’exécution eut lieu selon le principe du self-service. Chacun courrait vers la guillotine, sans aucun ordre apparent, ressortait sans tête, faisait quelques pas en titubant et tombait par terre, mort. [...] J’observais les mouvements des gens sans tête et me disais que je devais pouvoir vérifier s’ils étaient encore conscient et me disais que je devais pouvoir vérifier s’ils étaient encore conscients : s’ils s’évitaient, comme cela me paraissais être le cas, de se précipiter sur le corps d’un autre. Je considérai alors attentivement un adolescent. Au bout de quelques pas, il fit plusieurs culbutes, comme dans le saut de la mort, et tomba sur un autre cadavre. Tout cela sans le moindre mot ni le moindre bruit. Observé sans aucun affect, mais réveillé avec une érection. (Ils allaient à la guillotine l’un après l’autre comme on se livre à un exercice. D’une manière générale : impression d’assister à un spectacle de gymnastique.) » (4)

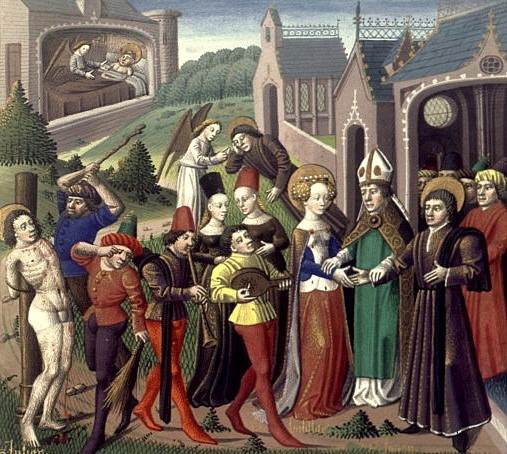

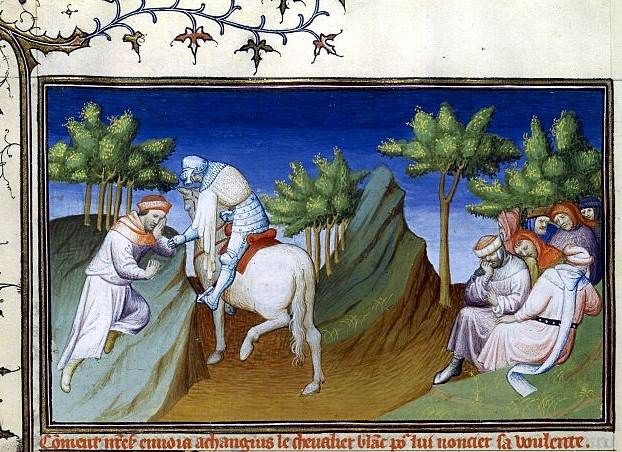

Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, songe de saint Julien d'Antinoé, 1463

La capacité à raisonner, à rationaliser apparaît est, ici, un mécanisme de défense et de dénégation de la violence (les décapités ne seraient pas vraiment mort, il s’agit d’un exercice...). La mention « réveillé avec une érection » appelle quelques observations. Dans la phase du sommeil paradoxal – celle où a lieu la plupart des rêves -, l’homme est toujours en érection (pour la femme, il y a une congestion pelvienne), indépendamment du contenu du rêve. Néanmoins, si Adorno le mentionne, c’est bien que la seule donnée sensible qui s’impose à lui à son réveil, c’est l’érection. La puissance de dénégation du « moi mental » fait que le rêveur ne ressent rien, ni dans son rêve, ni à l’éveil. Cette expérience n’en est pas moins inquiétante. Georg Lichtenberg raconte son désarroi devant l’indifférence qu’il ressent en rêve alors qu’il est confronté à la perspective de sa propre exécution : « La nuit dernière, j’ai rêvé qu’on allait me brûler vif ; exactement, on me faisait entrer dans un poêle qu’on venait de construire et qui était installé dans une chambre. Sans savoir clairement pourquoi, j’étais très calme. Ce que je pensais nettement, c’était une chose que j’ai pensé en d’autres occasions : c’est-à-dire qu’au fond je ne serais brûlé que l’espace d’une minute peut-être ; ainsi, à 8 heures, je ne serais "pas encore" brûlé et à 8 h. 1 je le serais. Je cherchais des yeux des spectateurs, mais je n’en trouvai qu’un ou deux et m’éveillai très calme. » Georg Lichtenberg note : « ce calme ne me plut pas. [...] Je raisonnais [en rêve] très paisiblement sur le temps que cela durerait... C’était tout ce que je pensais, et je "pensais" seulement... Je crains presque que chez moi tout devienne pensée et que le sentiment se perde » (5).

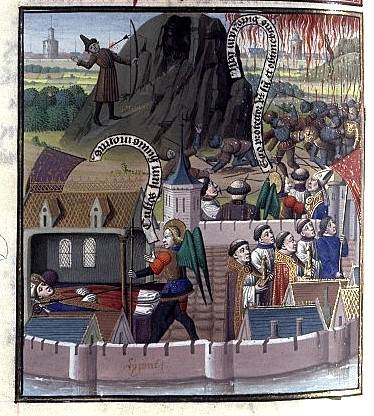

Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, songe d'Erkold, 1463

Le rêve de combat est donc « corporel », même si le « Moi corporel » n’a pas le monopole du haut-le-cœur et que, sans prendre part aux combats, il assiste comme un romain aux spectacles de son Colisée intérieur.

Dans les rêves de combat, ce que nous avons appelé « Moi image » (c’est-à-dire, la capacité du rêveur à endosser une image corporelle qui lui étrangère) tient aussi une bonne place. Je citerais, ici, le rêve de sainte Perpétue, rapporté par le "Passio Sanctuarum Perpetuae et Felicitis". Sainte Perpétue est une martyre du début du IVe siècle, jetée dans l’arène où elle fut encornée par un taureau, pour avoir refuser d’abjurer le christianisme. La veille du supplice elle raconte ce rêve à ses compagnons. « La veille du combat, j'eus une vision : Le diacre Pomponius [...] me prit la main et nous nous engageâmes sur des chemins difficiles et sinueux. Non sans peine, à bout de souffle, nous parvînmes à l'amphithéâtre. Pomponius me conduisit au milieu de l'arène et me dit : Ne craignez rien [...] ». Et il disparut. Devant moi, un peuple immense et stupide. Moi qui me savais condamnée aux bêtes, je m'étonnais qu'on ne les lâchât pas sur moi. Et voici, en face de moi, un Égyptien fort laid : il a des aides et vient me présenter le combat. Au même instant m'entourent de beaux jeunes gens : ce sont mes aides et mes partisans. On me déshabilla : j'étais un homme. Mes aides se mirent à me frictionner d'huile, comme on le fait avant la lutte. Quant à l'Égyptien, je le vois se rouler dans le sable. Sortit un homme d'une taille extraordinaire [...]. Il réclama le silence et dit : «Si l'Égyptien l'emporte sur cette femme, il la tuera d'un coup d'épée ; si celle-ci gagne, ma palme lui revient ». Et il se retira. Nous nous avançâmes l'un vers l'autre et nous nous mîmes à échanger des coups. Il cherchait à me saisir les pieds, je lui martelais le visage à coups de talons. Et voici que je fus soulevée en l'air et que je me mis à le frapper comme si je ne touchais plus le sol. La lutte menaçant de traîner en longueur, je joignis les mains, les doigts entrelacés ; je lui saisis la tête, le fis tomber et lui écrasai la figure. Le peuple se mit alors à pousser des clameurs ; et mes partisans de chanter l'hymne de la victoire. Pour moi je m'avançais vers le laniste et reçus la palme. En m'embrassant il me dit : « Ma fille, la paix soit avec vous ». Je me dirigeai alors triomphalement vers le Porta Sana-Vivaria. Et je me réveillai. Je compris que j'aurais à combattre non avec les bêtes mais bien contre le diable. »

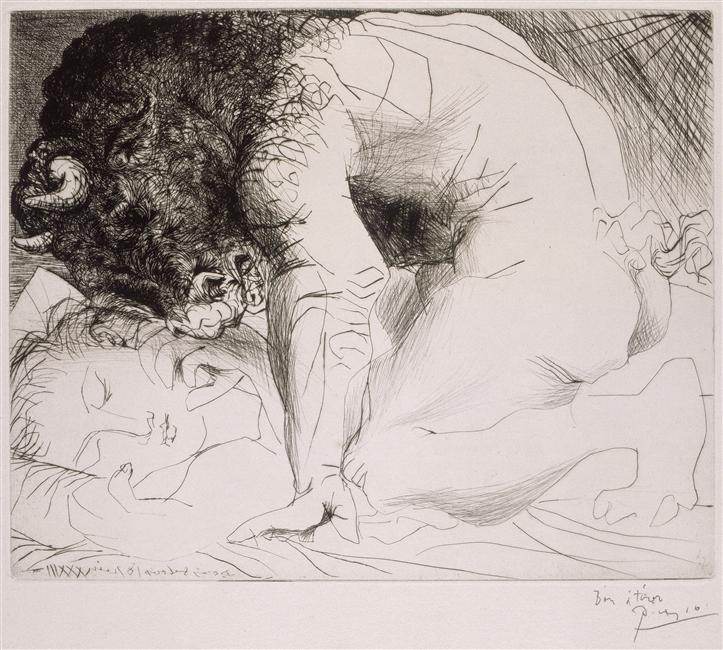

Pablo Picasso, Minotaure caressant du mufle la main d'une dormeuse, 1933

Ce rêve eut une certaine postérité grâce à Saint Augustin qui s’en saisit pour argumenter contre le philosophe Vincent Victor, qui prétendait, d’une part, que l’âme répandue dans tous le corps recevait nécessairement l’emprunte de celui-ci et d’autre part, que nous étions visitez, dans certains rêves, par des âmes des défunts. Le Père de l’Eglise lui répondit : « Sainte Perpétue eut un songe dans lequel elle se croyait changée en homme et combattait contre un Égyptien. Peut-on douter que ce nouveau corps fût autre chose qu'une simple figure ou représentation, et non pas un corps réel, car son propre corps était toujours là, plongé dans un profond sommeil, et avec le sexe qui lui appartenait, pendant que son âme semblait combattre avec un corps d'homme ? [...] D'où lui venait donc ce corps d'homme dans lequel elle se voyait combattre contre son adversaire? D'un autre côté, si cette ressemblance n'était point un corps véritable, du moins elle en était la similitude parfaite, dans laquelle l'âme éprouvait un véritable travail et une joie véritable. En faut-il davantage pour vous convaincre qu'une âme peut se faire à elle-même la ressemblance parfaite d'un corps, sans que cette ressemblance soit pourtant un corps véritable ? [...] Si l'âme était un corps, l'image dans laquelle elle se voit pendant le sommeil serait également corporelle, puisqu'elle serait la reproduction d'un corps. [...] Or, il arrive que dans leurs songes les hommes mutilés se voient tantôt dans leur intégrité, et tantôt comme ils sont, c'est-à-dire mutilés. Ce fait ne prouve-t-il pas que, à l'égard de son corps comme à l'égard de toutes les choses dont elle s'occupe en songe, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'âme humaine travaille, non pas sur quelque chose de réel, mais sur de simples ressemblances ? » (6)

Maintenant que nous en avons fini avec les formes que prend le « Moi » dans le rêve de combat, revenons à Kafka. Un homme qui fut, à l’étonnement de son ami Max Brod, complètement dominé par la figure paternelle – trait, observe-t-il, qu’il partage avec Kleist – et qui aura profondément imprimé en lui le sentiment de sa propre nullité, au point que Kafka a voulu donner à son œuvre le titre général de « Tentative d’évasion hors de la sphère paternelle » (7) Dans sa « Lettre au père », F. Kafka en guise de « droit de réponse » met ces mots terribles dans la bouche de son père : « Je t’accorde que nous luttons l’un contre l’autre, mais il y a deux sortes de combats. Le combat chevaleresque, où les adversaires libres mesurent leurs forces, où chacun reste seul, perd ou gagne par ses propres moyens. Et le combat du parasite qui, non seulement pique, mais encore assure sa subsistance en suçant le sang des autres. Ce dernier est celui du vrai soldat de métier, et voilà ce que tu es. » Lutter contre la puissance du père fut pour Kafka affaire de survie. Dans ce combat, les rêves jouèrent un rôle éminent, au point que l’on peut se demander si le « gigantesque homme nu » torturé dans le rêve du 20 avril 1916 n’est pas une représentation du père.

Jean de Mandeville, Voyages, Livre des merveilles, songe de Djengiz Khân, 1410-1412

Trois rêves, dans le Journal, évoque très directement ce combat contre l’autorité paternelle. Dans le premier de ces rêves (6 mai 1912), il s’agit plutôt d’un combat au sens où une course est une forme de combat ; combat au demeurant inégale, entre un père puissant et un fils chétif. Kafka écrira au père : « j’étais déjà écrasé par la simple existence de ton corps. Il me souvient, par exemple, que nous nous déshabillions souvent ensemble dans une cabine. Moi, maigre, chétif, étroit ; toi, fort, grand, large. » « J’étais constamment plongé dans la honte », ajoute-il, dans la honte de ne pas être soumis comme le père le souhaiterait, dans la honte de se soumettre aux ordres absurdes du père et dans la honte d’avoir des pensées critiques contre le père, dans la honte d’avoir des pensées critiques et de se soumettre, ce qui atteste de son fond « sournois ». Ce qui confirme le jugement du père. Le rêve du 6 mai 1912 reflète ce climat : « Je traversais Berlin en tramway avec mon père. [...] Nous arrivâmes devant une porte, descendîmes du tramway sans sentir que nous descendions et entrâmes par cette porte. Derrière elle s’élevait une paroi raide que mon père escalada presque en dansant, ses jambes flottaient tant la montée lui était facile. Il ne laissait pas d’y avoir aussi une certaine brutalité dans le fait qu’il ne m’aidait pas, car je n’arrivai en haut qu’avec la peine la plus extrême, à quatre pattes, après être retombé fréquemment comme si la paroi s’était faite plus raide à mesure que je grimpais. Ce qui rendait la chose encore plus pénible, c’est que [la paroi] était couverte d’excréments humains qui restaient accroché par paquet, surtout sur ma poitrine. Le visage penché, je les regardais et passais la main dessus. Quand je fus arrivé en haut, mon père, qui sortait déjà de l’intérieur d’un bâtiment, me sauta au cou, m’embrassa et me serra contre lui. Il portait un frac [...] » (8).

Piero della Francesca le rêve de Constantin basilique Saint-François d'Arezzo -Toscane 1452-66

Kafka évoque un autre trait de la personnalité de son père : c’est un homme qui se lamente sur lui-même, qui se plaint en public et auprès de ses enfants. Kafka lui écrit : « Quelle importance pouvais-tu attacher à notre pitié, voir à notre aide ? Tu aurais dû, en fait, les mépriser, comme tu nous méprisais si souvent nous-mêmes. En conséquence, je ne croyais pas à tes lamentations et cherchais derrière elles je ne sais quelle intention secrète. » Intention d’humilier ses enfants en démontrant leur ingratitude, en opposant la « belle vie » qu’ils ont (grâce à lui) à la sienne, qui n’est que sacrifice altruiste. Le rêve du 19 avril 1916 évoque ce climat : « Rêve récent : nous habitions sur le Graben, à côté du Café Continental. Débouchant de la Herrengasse, un régiment s’engage dans une rue qui mène à la gare de l’État. Mon père dit : « Il faut voir cela tant qu’on est en mesure de le faire », il se lance sur la fenêtre [...] et s’installe dehors, les bras étendus sur l’appui de la fenêtre qui est très large et fortement en pente. Je le rattrape et le tiens par les deux chaînettes qui servent de passants au cordon de sa robe de chambre. Par pure méchanceté, il se penche encore davantage, je tends mes forces à l’extrême pour le retenir. Je pense que si je ne veux pas être entraîné avec lui, il serait bon que je pusse fixer mes pieds à quelque chose de solide avec des cordes. Mais pour cela, il me faudrait évidemment lâcher mon père ne serait-ce qu’un instant, ce qui est impossible. Une pareille tension ne peut pas être supportée par le sommeil — surtout quand ce sommeil est le mien — et je me réveille. » (9)

Vincentius Bellovacensis, Speculum historiale, songe de saint Laurent de Siponto, 1463

Kafka souligne aussi un paradoxe chez son père : d’un côté, il est si sûr de lui-même et si impérieux qu’il a prit à ses « yeux ce caractère énigmatique qu’ont les tyrans dont le droit ne se fonde pas sur la réflexion, mais sur leur personne » ; mais, d’un autre côté, il dissimule des failles qui l’obligent à chercher continuellement la reconnaissance d’autrui. « Pour m’affirmer un peu en face de toi, écrit Kafka, en partie aussi pour exercer une espèce de vengeance, je ne tardai pas à observer, à recueillir, à exagérer les petits ridicules que je découvrais en toi. Comment, par exemple, tu te laissais éblouir par des personnes qui n’étaient généralement haut placées qu’en apparence [...]. Ces diverses observations existaient en foule ; elles faisaient mon bonheur, elles me fournissaient l’occasion de chuchotement et de moqueries. » Le rêve du 21 septembre 1917 reflète assez bien ce climat : « J’ai rêvé de mon père. Un petit auditoire [...] devant lequel mon père fait une communication sur une idée de réforme livrée pour la première fois au public. Il s’agit pour lui d’amener cet auditoire choisi – choisi surtout à ses yeux – à se charger de faire de la propagande pour cette idée. [...] Mon père n’a jamais eu le moindre rapport avec toutes ces personnes, aussi les prend-il exagérément au sérieux [...]. L’assistance constate aussitôt que ce qui lui est offert ici avec tout l’orgueil de l’originalité n’est qu’une idée éculée, usée depuis longtemps dans les discussions. On le fait sentir à mon père. [...] Il continue a exposer son affaire, sur un ton plus appuyé encore [...] Quand il a fini, un murmure de mécontentement général laisse entendre qu’il n’a convaincu ni de l’originalité, ni de l’utilité de son idée. Peu de gens s’y intéresseront. Il se trouve cependant çà et là une personne qui lui donne des adresses, par pure bonté ou peut-être parce qu’elle me connaît [...] » (10).

Raphaël, Le Songe du chevalier ou Scipion l'Africain et deux Hesperides tenant leur pomme comme une récompense - 1503-04

La richesse des matériaux fournis par Kafka nous permet de saisir le « réalisme » des rêves derrière leurs apparences hyperboliques.

« Combien de fois, confie Max Brod, ai-je essayé de lui prouver qu’il surestimait son père et que son excès d’humilité était absurde. Tout fut en vain ; il se trouvait même parfois que l’assaut des arguments sur lesquels s’appuyait Kafka (lorsqu’il ne gardait pas le silence, comme c’était souvent le cas) arrivât à m’ébranler et à me rejeter sur mes positions. [...] Cette nécessité [d’obtenir l’approbation du père] était un sentiment où se brisaient tous les raisonnements. » (11) Kafka qui n'a pu, longtemps, penser cette relation au père, note note dans son journal, à la date du 2 décembre 1921 : « Recemment, je me suis figuré que j'ai été vaincu par mon père étant petit enfant et que l'ambition m'a empêché de quitter le champ de bataille durant toutes ces années, bien que je sois constamment vaincu » et à propos des rêves, le 3 février 1922 : « Insomnie presque totale ; torturé par les rêves, comme par une pointe qui les graverait en moi, dans la matière réfractaire que je suis » (nuit qui semble annoncer la machine de la « Colonie pénitentiaire »). Parfois, semble-t-il, les rêves acèrent le réel pour forcer la prise de conscience, comme si les rêves en savaient un peu plus que le rêveur.

Notes

(1) Franz Kafka, Journal, Paris, Grasset/Livre de poche, 1954, p. 459

(2) Emmanuel Swedenborg, Le livre des rêves, Paris, Pandora/Le milieu, 1979, rêve du 29-30 juillet 1743, p. 130

(3) Theodor Adorno, Mes rêves, Paris, Stock, l’autre pensée, 2007, rêve de fin mars 1944, p 41

(4) Theodor Adorno, op. cit., rêve du 14/07/1945, pp. 52-53

(5) cité in Albert Beguin, L’âme romantique et le rêve, Paris, Librairie José Corti, 1966, p. 18

(6) Augustin. De l’âme et son origine, Livre IV. Traduction de M. l'abbé Burleraux [689, 26 et 29] Edition électronique

(7) Max Brod Franz Kafka, Paris, Gallimard Folio, 1983, p. 44

(8) Kafka, Journal, op. cit. pp. 245-246

(9) op. cit. p. 457

(10) pp. 498-499

(11) Max Brod, op. cit. p. 42