A quand les philosophes, les logiciens dormants ?

André Breton

Chaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences formidables.

Raymond Queneau

Le rêve n’est pas sans lien avec l’activité intellectuelle ne serais-ce que parce qu’il accorde une place de choix au « désir de savoir » ou - pour parler comme Aristote-, au fait que « l'homme a naturellement la passion de connaître » [Métaphysique, I, 1, 980a]. Pour Sigmund Freud, la pulsion de savoir s’enracine dans une pulsion infantile d’emprise (Bemächtigungstrieb), terme qui pourrait aussi se traduire par pulsion de « maîtrise », de « domination » ou de « pouvoir », pulsion par laquelle le petit enfant, profondément dépendant de son environnement, affirme son Moi en exerçant sa puissance sur des objets qu’il s’efforce de contrôler (par exemple le petit chat auquel il tire la queue). Freud nous signale un lien entre le désir d’emprise et le désir de savoir, au travers du processus de « sublimation », qui permet à l’homme de transformer ses pulsions d’emprise enfantines (potentiellement cruelles), en « pulsions de savoir », le savoir étant une manière socialement acceptable (et parfois créative) de dominer et de contrôler le monde (1).

Dans le monde onirique, le désir de savoir s’exprime sous la forme d’une assurance et d’un enchantement du rêveur à élucider des énigmes ardues et à dominer son sujet. Le rêveur éprouve une réelle certitude de briller intellectuellement… même si au réveil, il se trouve bien en peine de reconstituer la moindre trame de raisonnement logique et cohérent.

Louis Cabanes, Rêve de gloire, XIXe

Cette exaltation intellectuelle est très joliment exprimée par Roger Caillois : « En mars 1955, je rêve que mon ami Daniel Dreyfus m'obtient une cabine sur l'un des cargos appartenant à la Compagnie où il travaille. La veille du jour où je dois m'embarquer, il me confie un pli confidentiel que je dois remettre à son correspondant de Folkestone, qui montera le prendre à bord. A l'arrivée du bateau, je lui remets donc l'enveloppe et il est assassiné presque aussitôt, sur la passerelle, dans la bousculade du débarquement. Une enquête est ouverte. J'élimine rapidement plusieurs hypothèses séduisantes mais trompeuses. Un raisonnement impeccable me conduit à la solution de l'énigme : l'homme n'a pas été tué à cause de la lettre que je venais de lui remettre, mais pour une tout autre raison, que de rigoureux recoupements m'avaient conduit à soupçonner... Dînant quelques jours plus tard, comme il m'arrive de le faire, chez Gilberte et Daniel Dreyfus, je leur raconte ce rêve, plaisantant sur les curieux dangers courus par les agents de la maison où travaille Daniel, soulignant d'autre part mon don de résoudre au cours de mes rêves les énigmes criminelles les plus enchevêtrées. Je leur explique que le cas se présente souvent et qu'il m'arrive ainsi de vivre en rêve quantité de romans policiers. J'en débrouille alors la solution avec une sorte de génie, au milieu des péripéties toujours renouvelées d'une action dramatique à souhait. Malheureusement ce génie ne passe pas les frontières du songe et de l'illusion, de sorte qu'au réveil, je suis fort embarrassé pour reconstituer les complexités de l'intrigue et la chaîne de mes déductions. Ce prétendu génie n'est qu'une impression issue du rêve et que celui-ci impose au même titre que la suite d'images et de situations dont il est formé. J'en étais là de ma dissertation quand je me réveillai : ainsi le commentaire et, pour ainsi dire, la critique du rêve avaient fait partie du rêve même. Je crains que la chose ne paraisse invraisemblable » (2). Le rêveur pour montrer à quel point il domine intellectuellement son sujet à besoin d’un auditoire, d’où la seconde séquence dans le rêve de Caillois, qui permet au rêveur d’épater, par ses raisonnements, Gilberte et Daniel Dreyfus.

Pierre Puvis de Chavannes, Le rêve, 1883

Le philosophe Theodor Adorno partage ce constat que le rêveur est un raisonneur dont l’autosatisfaction n’a égal que l’absurdité dans son propos : « J'ai rêvé que je devais passer l'examen de doctorat de sociologie [...] L'examinateur [...] me tendit un passeport allemand de 1879. On lisait sur la dernière page, en guise d'adieux : "Maintenant va dans le monde, petit louveteau !" Cette devise était écrite en or feuilleté. On me demanda de quoi il s'agissait. Devenu verbeux, je proposai mon analyse : l'utilisation de l'or à des fins semblables remontait aux icônes russes ou byzantines. Dans ces régions on avait pris très au sérieux l'interdiction des images ; la seule exception avait été l'or, parce qu'il était le plus pur des métaux. Son usage dans des illustrations avait ensuite gagné des plafonds baroques, puis la marqueterie, et l'inscription en lettre d'or dans le passeport était le dernier rudiment de cette grande tradition. On fut enthousiasmé par l'étendue de mon savoir ; j'avais réussi mon examen. » (3).

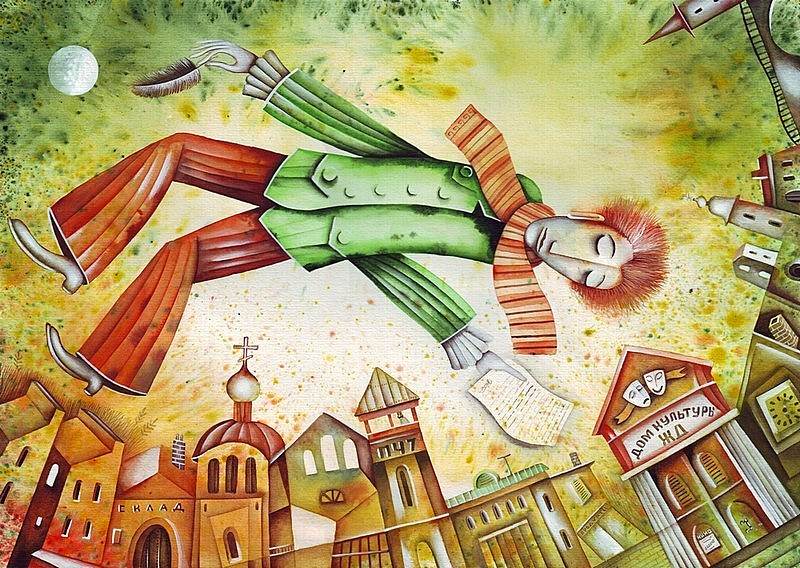

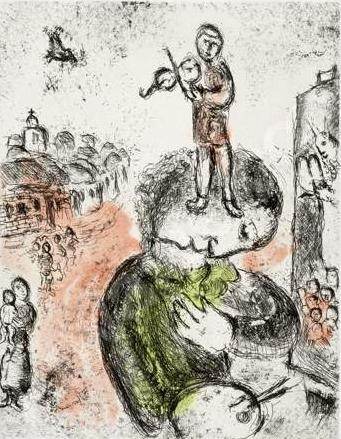

Marc Chagall (titre et date indéterminés)

Un rêve de Georges Perec laisse deviner des considérations érotiques sous-jacentes à l’exercice de cette puissance de l’intellect : « Je suis dans la rue avec P. et Henri G. Il y a des autobus. Nous parlons du polygone de sustentation chez l’éléphant [le polygone de sustentation correspond à la zone sur laquelle un corps repose en équilibre]. Henri G. me rappelle que le point d’équilibre se situe un peu en avant (ou un peu en arrière ?) du corps : il n’y a aucune dépense à faire pour être debout, à peine un minuscule effort. Cette explication s’applique évidemment aux talons hauts » (4).

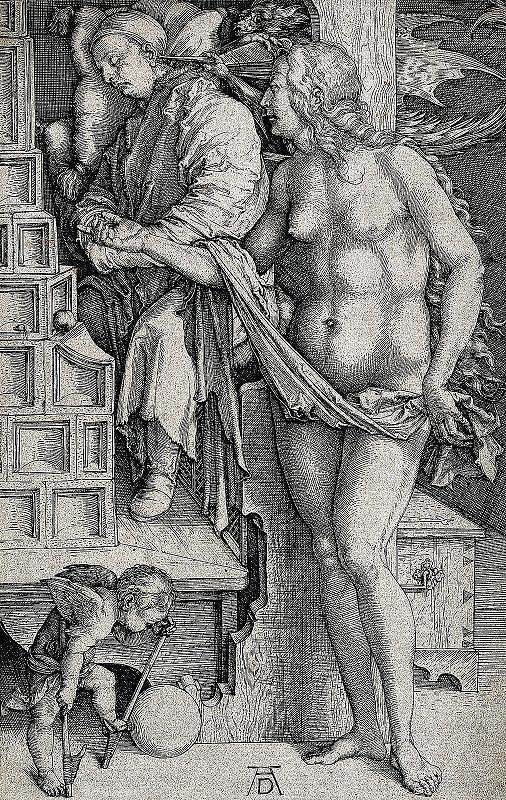

Albrecht Dürer, Le rêve du docteur, 1525

Un autre lien important entre le rêve et l’activité intellectuelle tient à ce que Sigmund Freud appelle la « figuralibilité » : les rêves ont une capacité à représenter des pensées sous une forme imagée. Une des manifestations les plus simples de la « figurabilité » est la capacité du rêve à représenter une expression verbale. Sigmund Freud, par exemple, rapporte un rêve qui « figure » l’expression "Mit dem Hute in der Hand kommt man durchs ganze Land" [un chapeau à la main, on passe dans tout le pays] : « Je suis assis dans un wagon en tenant contre moi un objet qui a la forme d’un haut-de-forme, mais est en verre transparent. Cette situation me fait penser aussitôt au proverbe : "un chapeau à la main, on passe dans tout le pays". Le "haut-de-forme de verre" rappelle par de brefs détours le manchon du bec à incandescence Auer, et je sais bientôt que j’aimerais faire une découverte qui me rendrait aussi riche et indépendant que mon célèbre compatriote, le Dr Auer von Welsbach, qui doit à la sienne de l’être devenu, et je voudrais alors faire des voyages au lieu de rester à Viennes. Dans le rêve, je voyage avec mon invention – avec le haut-de-forme cylindrique à vrai dire pas encore très courant » (5).

Il y a un lien étroit entre désir de savoir et désir de voir. Sigmund Freud relie justement le désir de savoir (savoir d’où viennent les bébés) à la pulsion voyeuriste, au désir de voir (ce qui se passe dans la chambre des parents) : « Son activité [celle de la pulsion de savoir] correspond d’une part à la sublimation du besoin de maîtriser, et, d’autre part, elle utilise comme énergie le désir de voir » (6).

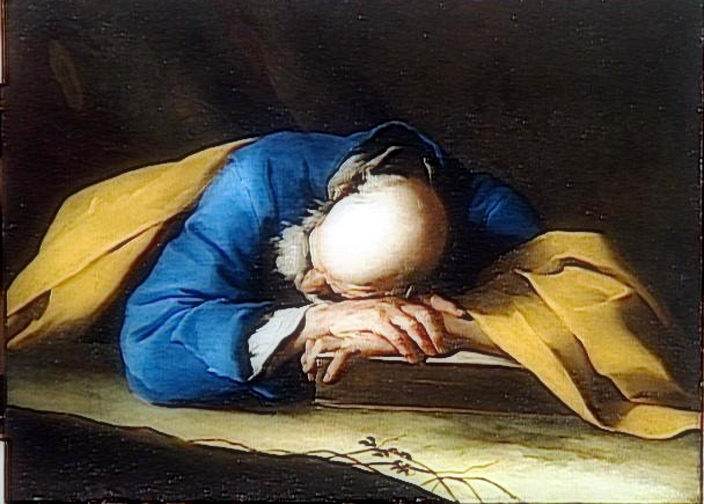

Giuseppe Antonio Petrini, Le Sommeil de Saint Pierre, XVIIIe s

La figurabilité permet aussi au rêveur de se représenter des processus invisibles. Ainsi Hervey de Saint-Denys rapporte t-il ce rêve : « Un appareil en verre de forme bizarre est posé devant moi, sur une table très basse. Il parait rempli d'eau, et je ne sais quel personnage m'apprend que ce liquide a le pouvoir de rendre transparents, sans pour autant ôter la vie, tous les animaux qu'on y plonge durant quelques instants. Je m'étonne et émet des doutes ; chose assez naturelle. Un chat miaulait, en ce moment, dans un coin de la chambre ; je le prends, je le jette dans l'appareil et j'examine le résultat. Or je vois l'animal perdre peu à peu son premier aspect pour devenir lumineux, translucide, diaphane, enfin comme le cristal même. Il semble tout à fait à son aise au milieu du récipient ; il nage, il s'allonge, il attrape bientôt une souris transparente comme lui, que je n'avais point encore aperçue ; et, grâce à la transformation singulière opérée chez ces deux êtres, je distingue les débris du malheureux rongeur qui descendent dans l'estomac de son féroce ennemi. » (7). Le philosophe T. Adorno évoque aussi une « invention » (qui a encore moins de chance d’être plébiscitée que le haut-de-forme de verre de S. Freud) : « J'ai rêvé que je rasais avec un appareil aussi simple que curieux. Il n'était composé que d'un mince tube de verre courbé en fer à cheval d'à peine un centimètre de diamètre. J'en plaçai une extrémité dans la bouche, et je passai l'autre sur les joues avec la main ; sans lame, et même sans que je sente quoi que ce soit, elle y coupa tous les poils. Je remarquai alors qu'à l'extrémité du tube qui servait au rasage se formait un liquide jaunâtre à la surface duquel surnageaient les poils. Je ne savais pas si ce liquide était un acide qui provoquait le rasage ou ma propre salive. Mais une peur violente s'empara de moi à l'idée que je pourrais me retrouver avec ce liquide dans la bouche et être obligé d'avaler les poils, qui me paraissaient tout à fait dangereux. Réveil avec l'envie de vomir » (8).

Si le rêve ne produit pas de construction intellectuelle plausible, il semble, que son pouvoir de « figurabilité » ait pu être à l’origine de quelques intuitions intellectuelles très puissantes. Dans des contextes de fortes préoccupations pour un objet étude, il semble que le pouvoir de figuration du rêve ait pu fournir une métaphore utile pour reconsidérer un problème.

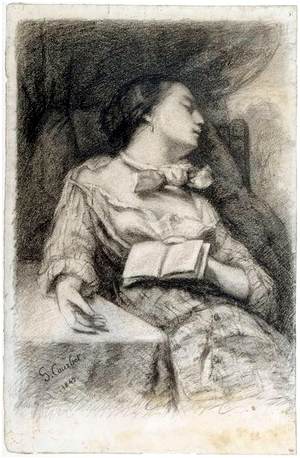

Gustave Courbet, Le sommeil, 1866

Le physiologiste Karl Friedrich Burdach, professeur à l’Université de Königsberg, rapporte, alors qu’il travaillait à la rédaction de son traité sur le cerveau, qu’il rêva, le 11 octobre 1818, au fait que la « forme de la voûte à trois piliers est déterminée par celle de la Voûte radiante ». Ce rêve semble avoir attiré son attention sur le « faisceau arqué » (arcuate fasciculus), un réseau de longues fibres associatives qui relie les aires de Broca et de Wernicke, faisceaux qui jouent un rôle important dans le langage. La métaphore architecturale (la voûte radiante) l’aurait amené à reconsidérer la fonction du faisceau de nerfs et à faire l’hypothèse qu’elle était de lier différentes aires cérébrales (9).

Selon Kedrov, biographe de Dimitri Mendeleiev, le chimiste russe inventeur de la table de classification périodique des éléments chimiques (1869), raconta ce rêve : « J'ai vu dans un rêve un tableau où tous les éléments tombaient à la bonne place. » Cette métaphore du « tableau » semble lui avoir inspiré sa méthode de présentation didactique du savoir qu’il avait accumulé sur les éléments chimiques.

Gustave Courbet, Portrait de sa sœur Juliette, 1841

En 1890, alors que la Société chimique allemande fêtait le 25e anniversaire de son premier article sur le benzène, Friedrich Karl von Kekulé, fondateur de la chimie du carbone, raconta un rêve, qu’il fit en 1865, et qu’il présenta comme sa première intuition de la formule cyclique du benzène. Son biographe Nicolas Witkowski rapporte son discours : « J'ai tourné ma chaise vers le feu [après avoir travaillé un certain temps sur le problème] et ai somnolé. Les atomes sautillaient de nouveau devant mes yeux. Cette fois les groupements plus petits restaient en arrière-plan. Mon œil cérébral, rendu plus précis par la vue répétée de cette sorte de visions ne pouvait plus distinguer des structures plus grandes de la construction dupliquée ; de longues rangées, quelques fois plus intimement emboitées les unes dans les autres, entrelacées et torsadées en serpentant. Mais regardez ! Quoi ? Un des serpents se mettait à saisir sa propre queue, et la forme tournoyait ironiquement devant mes yeux. Comme dans un éclair de lumière, je me réveillais. Rêvons, Messieurs ! ». Le rêve n’indique évidemment en rien la formule du benzène, mais, à une époque où l’on ignorait tout des liaisons entre atomes, le rêve semble avoir permis à Friedrich Karl von Kekulé de se « figurer », grâce à la métaphore serpentine, de telles liaisons et l’aurait aidé à reformuler ses hypothèses sur la structure de la molécule de benzène, qui est composée de six atomes de carbone disposés en cercle (10).

Jean-Baptiste Greuze, Le petit paresseux, 1755

Ce type de rêve interroge la créativité, notamment scientifique, et comment le désir de comprendre un phénomène, requiert d’en passer par la « figurabilité » (se donner une représentation « visuelle » d’un phénomène invisible) et pour cela de recourir à une métaphorisation : le cerveau comme « architecture », les éléments comme lettres d’un « alphabet » de la matière, la molécule complexe comme « organisme ». Les recherches sur l’ADN combinent aujourd’hui plusieurs métaphores, l’ADN étant parfois représenté comme une forme une « information » encodée à partir des « lettres » formées par les bases azotées adénine (A), cytosine (C), guanine (G) et thymine (T) ; mais l’ADN est aussi pensée comme une sorte de « cartographie » ou encore comme une sorte de « programme informatique ». Un esprit « rationaliste » fera observer que ce ne sont là « que » des métaphores, mais pour mieux occulté, qu’il faut en passer par ces images qui ne sont « que » des métaphores pour être créatif et élaborer de nouvelles hypothèses de travail.

Le rêve, s’il « n’instruit » pas le scientifique, semble - comme n’importe quelle acte d’imagination produit dans un état de forte préoccupation pour un objet – pouvoir suggérer des métaphores en lien avec l’objet qui préoccupe le rêveur à l’état de veille (quoi d’étonnant à ce que le rêveur « partage » les préoccupations diurnes ?). Et l’expérience du rêve peut ainsi favoriser la créativité, dans la mesure où le rêveur accueille cette métaphore comme une invitation à ré-agencer ses connaissances, et à élaborer un autre point de vue sur son objet de travail.

Jean Honoré Fragonard, Le songe de Plutarque, XVIIIe s

Cette créativité initiée par le rêve peut se retrouvée chez le mécanicien. L’inventeur et industriel américain, Elias Howe travaillait, lui, au perfectionnement des premières machines à coudre. Au cours de ses premiers essais, il conçu des aiguilles avec un chas situé au milieu de la tige, mais celles-ci se révélèrent peu performantes pour réaliser des points noués. Une nuit, raconte-t-il, il rêva que des sauvages le capturaient puis le trainaient devant leur roi. "Elias Howe, hurla le monarque, je t'ordonne de terminer cette machine immédiatement, sous peine de mort." Comme il en était incapable, des guerriers à la peau peinte formèrent un carré autour de lui pour l’escorter jusqu’à son lieu d'exécution. Il remarqua que la tête des lances de ces guerriers avait un trou semblable à la forme d'un œil. De là, l’invention par Elias Howe d’aiguilles dont le chas se trouve au plus près de la pointe, procédé qu’il breveta en 1846 (11).

Cette créativité peut aussi se manifester dans le contexte de la création artistique.

Julien Green, dans son journal, à la date du 23 août 1948, écrit : « Ce matin, à l’aube, je me suis éveillé et j’ai vu mon livre du commencement jusqu’à la fin. Il m’a tiré de mon sommeil. Devant moi, dans la pénombre, ce personnage immobile. Comme si tout cela m’était donné, comme si tout m’était rendu. Plus beaucoup de rapport avec l’histoire de Célina telle que je me proposais de l’écrire. » Le rêve semble avoir offert une représentation nouvelle du personnage central, qui va permettre à l’auteur de réorienter son projet originel ; en l’espèce, ce changement donnera le roman Moïra (12).

Robert Louis Stevenson, dans « Un chapitre sur les rêves », raconte ses déboires littéraires – et par conséquent pécuniaire -, à une époque où il s’efforce d’élaborer une nouvelle sur le thème du « double ». Il a déjà rédigé une nouvelle sur ce thème, intitulée « Le compagnon de voyage » que son éditeur lui a refusé. « Pendant deux jours, je me torturai la cervelle à la recherche d’une intrigue, et la seconde nuit je rêvai la scène [...] dans laquelle [le futur] Hyde, poursuivi pour un crime, avale la fameuse poudre et subit sa transformation en présence de ses poursuivants. [...] L’affaire des poudres n’est nullement la mienne, je le dis avec soulagement, mais appartient en propre aux brownies [surnom qu’il donne à ses personnages de rêve] » (13). Cette expérience lui permettra de changer son projet littéraire et d’écrire son fameux « L’étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde ». R. L. Stevenson affirme qu’un autre projet de nouvelle, « Olalla », fut, de même, influencé par des rêves.

Jean-Jules-Antoine Lecomte du Nouÿ, Homère mendiant, 1881

Signalons que si le rêve peut offrir des métaphores qui peuvent aider un auteur à imaginer tout autrement un personnage ou une situation, il arrive que le rêve utilise les personnages que l’auteur est en train de créer pour signifier des choses qui ont plus de rapport avec la vie de l’auteur qu’avec son travail littéraire. Ainsi Georges Sand raconte-t-elle qu’au cours d’un rêve qu’elle fit sous l’emprise d’une fièvre typhoïde, elle vit le Famille de Germandre [personnages du roman éponyme qu’elle écrivait alors] monter au sommet d’une tour et se suicider. Jules Renard note dans son journal, le 8 janvier 1896 : « Rêve que je voyais M. G., M. Vernet [personnage de la comédie éponyme qu’il publiera en 1903]. Il s’en allait la tête basse, les yeux morts et les moustaches pleurantes. Pris d’une folle terreur, je me suis mis à courir, à courir. Mais il ne m’a pas vu. Il marchait voûté, comme sous le poids de l’Ecornifleur » (14). Ce type de rêve montre à quel point un auteur peut être « habité » par les êtres qu’il crée.

Marc Chagall, Songes, 1981

Il n’y a pas que les œuvres qui peuvent être « réorientées » par l’irruption d’une métaphore onirique. C’est parfois, la vie elle-même qui prend un tout autre court à la suite d’un rêve. Carl G Jung raconte deux rêves de jeunesse qui le décidèrent à s’inscrire en faculté de médecine plutôt qu’à l’Université, pour y étudier l’histoire de l’Égypte ancienne et de Babylone, comme il l’avait d’abord décidé : « Cette décision [de faire médecine], rapide en apparence, avait eu cependant son prélude. Quelques semaines plus tôt, [...] j’eus deux rêves. Dans le premier, j’allai dans une sombre forêt qui s’étendait le long du Rhin. J’arrivai à une petite colline, un tumulus funéraire, et je me mis à creuser. Au bout d’un moment, à mon grand étonnement, je tombai sur des os d’animaux préhistoriques. Cela m’intéressa passionnément et à ce moment même je sus qu’il fallait que je connaisse la nature, le monde dans lequel nous vivons et tout ce qui entoure. Ensuite vint un second rêve dans lequel je me trouvais encore dans une forêt. Des cours d’eau la parcouraient et, à l’endroit le plus obscur, j’aperçus, entouré d’épaisses broussailles, un étang de forme ronde. Dans l’eau, à moitié enfoncé, il y avait un être extraordinairement étrange : un animal rond, scintillant de multiples couleurs et composé de nombreuses petites cellules ou d’organes ayant la forme de tentacules. Un radiolaire gigantesque, d’environ un mètre de diamètre. Que cette créature magnifique soit restée à cet endroit caché, dans l’eau claire et profonde, sans être dérangé, me parut une merveille indescriptible; elle éveilla en moi le plus ardent désir de savoir, si bien que je me réveillai le cœur battant. Ces deux rêves me déterminèrent avec une force invincible pour les sciences naturelles et supprimèrent tout doute à ce sujet » (15).

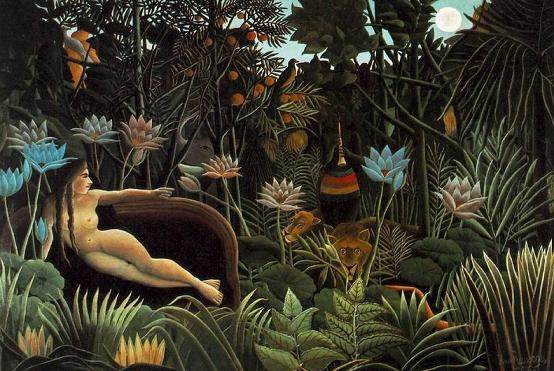

Le Douanier Rousseau, Le Rêve, 1910

Le rêve produit donc des métaphores en lien avec des objets de préoccupation diurnes, qui peuvent favoriser des « déplacements » de sens et ouvrir à des changements de points de vue. Et ceci interroge tout autant le rêve dans sa capacité à métaphoriser que la faculté créatrice en tant qu’elle est une aptitude à faire un « détour » par un autre plan logique (passer par l’architecture pour comprendre un aspect du cerveau) pour renouveler son point de vue.

Antoine Auguste Ernest Hebert, Petit Violoneux Endormi, 1883

C. G. Jung signale aussi que ce type de rêve ne va pas sans susciter un enthousiasme profond au cours du rêve lui-même. Ce n’est pas là qu’un détail, car cet enthousiasme est sans doute ce que signale au rêveur qu’il y a là quelque chose à explorer.

Quoique cet enthousiasme soit aussi la cause de déception. Paul Valéry fait le constat désagréable d’avoir été, en quelque manière, « trompé » par l’apparence de merveilleux qui peut s’attacher à une « production » onirique : « Il me souvient d’avoir été excessivement peiné, pendant toute une matinée, de ne pouvoir retrouver quelques vers entendus en rêve, et qui me faisaient le sentiment d’une beauté incomparable, comme infinie, singulière et impersonnelle. J’exprime ceci comme je puis. Mais je me consolai doucement et progressivement, par une sorte d’analyse de plus en plus fine et serrée, me démontrant que ces beaux vers ne devaient et ne pouvaient être qu’un balbutiement insignifiant, une syllabisation quelconque, "plus" une impression de merveille inouïe... » (16).

Louis-Léopold Boilly, Le Songe de Tartini, 1824

Le violoniste et compositeur Giuseppe Tartini, notamment auteur de la Sonate des trilles du Diable (ou Sonate pour violon en sol mineur), témoigne lui aussi du ravissement produit par le rêve et de l’impossibilité de recréer à l’état de veille cette impression de « merveilleux » : « Une nuit [en 1713, il a 21 ans], je rêvais que j'avais fait un pacte, et que le Diable était à mon service. Tout me réussissait au gré de mes désirs, et mes volontés étaient toujours prévenues par mon nouveau domestique. J'imaginai de lui donner mon violon, pour voir s'il parviendrait à me jouer quelques beaux airs ; mais quel fut mon étonnement lorsque j'entendis une sonate si singulièrement belle, exécutée avec tant de supériorité et d'intelligence que je n'avais même rien conçu qui pût entrer en parallèle. J'éprouvai tant de surprise, de ravissement, de plaisir, que j'en perdis la respiration. Je fus réveillé par cette violente sensation. Je pris à l'instant mon violon, dans l'espoir de retrouver une partie de ce que je venais d'entendre ; ce fut en vain. La pièce que je composais alors est, à la vérité, la meilleure que j'aie jamais faite, et je l'appelle encore la Sonate du Diable ; mais elle est tellement au-dessous de celle qui m'avait si fortement ému, que j'eusse brisé mon violon et abandonné pour toujours la musique, s'il m'eût été possible de me priver des jouissances qu'elle me procurait » (17).

François Boucher, Le berger endormi, XVIIIe s

Cet écart entre ce qui peut être produit à l’état de veille et l’impression de merveilleux ressentit au cours du rêve peut nourrir une position « mystique », qui méprisera une raison incapable de se mettre à la mesure de l’extase. C. G. Jung rapporte un rêve assez désopilant où il est confronté à un radoteur qui disserte sur le saint Graal, alors que « l’évidence » - dans le rêve de Jung-, c’est que le Graal est à porté de main ! : « Je me trouvais, avec un certain nombre d’amis et de connaissances de Zurich, sur une île inconnue […]. Sur la côte rocheuse, au sud, s’élevait un château moyenâgeux […]. J’entendis dire que c’était le château du Graal et que dans la soirée il y aurait une « célébration du Graal ». Cette information semblait avoir un caractère secret, car un professeur allemand qui se trouvait parmi nous, […] n’en savait rien. J’eus avec lui un entretien très animé et fus impressionné par son érudition et son intelligence étincelante. Un seul point m’embarrassait : il parlait sans arrêt d’un passé mort et exposait savamment les rapports entre les sources anglaises et françaises de l’histoire du Graal. Apparemment, il n’avait pas conscience du sens de la légende ni connaissance de sa vivante présence, alors que l’un et l’autre m’impressionnaient au plus haut point. Il ne semblait pas non plus percevoir notre entourage réel immédiat : il se comportait comme s’il parlait dans une salle de cours devant ses étudiants. En vain je tentai d’attirer son attention sur la particularité de la situation » (18). Dans la suite du rêve CG Jung tente de rejoindre le château du Graal à la nage. Et on peut trouver là, une bonne métaphore de la voie mystique, en tant qu’elle appelle le dépassement de ce qui peut être intelligible ou représentable, pour aller à la rencontre une « autre » réalité « perçue » dans et par l’exaltation.

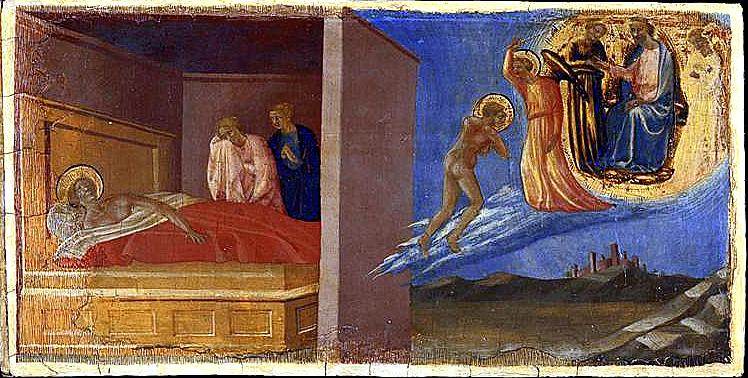

Francesco d'Antonio, Le songe de saint Jérôme, XIVe s

La conséquence logique de cette posture mystique, c’est le rejet de la raison, récusée comme définitivement insuffisante pour soutenir la confrontation avec le sacré. Ainsi, dans sa lettre à Eustochium, jeune fille qu'il exhorte à la chasteté, saint Jérôme rapporte-t-il un songe qui lui fit renoncer aux savoirs des païens : « Il y a bien longtemps ! maison, père et mère, sœur, parenté et, ce qui est plus difficile, habitude de la bonne chère, pour le Royaume des cieux je m’étais sevré de tout cela ; j’allais à Jérusalem militer pour le Christ. Mais de la bibliothèque qu’à Rome je m’étais composée avec beaucoup de soin et de peine, je n’avais pas pu me passer. Malheureux que j’étais ! [Alors qu’il est malade et qu’on le croît à l’agonie] j’ai un ravissement spirituel. Voici le tribunal du Juge ; on m’y traîne ! La lumière ambiante était si éblouissante que, du sol où je gisais, je n’osais pas lever les yeux en haut. On me demande ma condition : "Je suis chrétien", ai-je répondu. Mais celui qui siégeait : "Tu mens", dit-il ; "c’est cicéronien que tu es, non pas chrétien" ; « où est ton trésor, là est ton cœur » (Mt 6, 21). Aussitôt je deviens muet. Parmi les coups — car il avait ordonné qu’on me flagellât — ma conscience me torturait davantage encore de sa brûlure. [...] Aussi me suis-je mis à jurer, à prendre son nom à témoin : "Seigneur, disais-je, si jamais je possède des ouvrages profanes, ou si j’en lis, c’est comme si je te reniais !" Après que j’eus prononcé ce serment, on me relâcha ; me voici revenu sur terre. À la surprise générale, j’ouvre les yeux. Ils étaient tellement trempés de larmes qu’ils attestaient ma douleur aux plus sceptiques. Ce n’était pas du sommeil, ni de ces songes vains qui nous illusionnent souvent. Témoin le tribunal devant lequel je gisais ; témoin le jugement, si redoutable ! — puissé-je ne jamais subir pareille question ! — j’avais les épaules tuméfiées, et j’ai senti les plaies au réveil. Depuis, j’ai lu les livres divins avec plus de soin que je n’avais lu jadis les ouvrages des mortels » (19)

Notes

(1) Sigmund FREUD, Trois essais sur la théorie de la sexualité, idées/nrf, Paris, 1962, p. 89s

(2) Roger CAILLOIS, L'incertitude qui vient des rêves, Idées/Gallimard, 1983, pp. 72-73.

(3) Theodor W. ADORNO, Mes rêves, Paris, Stock, l’autre pensée, 2007, p. 77-78

(4) Georges PEREC, La boutique obscure, 124 rêves, Paris, Denoël, 1993, rêve n°55

(5) Sigmund FREUD, Sur le rêve, Paris, Points, 2011, pp. 80-81.

(6) Sigmund FREUD, op. cit., p. 90

(7) Hervey de SAINT-DENYS, Des rêves et des moyens de les diriger, 1977, Les introuvables, Editions d’aujourd’hui, pp. 274-275

(8) ADORNO, op. cit., pp. 43-44

(9) Traité de physiologie, considérée comme science d'observation, Burdach, t. V, p. 213., cité in Yannick RIPA, Histoire du rêve, Paris, 0livier Orban, 1988, p. 169

(10) Toutes ces anecdotes sont rapportées, notamment, dans, J. Allan HOBSON, Le Cerveau rêvant, Gallimard, 1992 ; Pierre THUILLIER, D'Archimède à Einstein, les faces cachées de l'invention scientifique, Fayard, 1988 ; Wilhelm MOUFANG et William O. STEVENS, Le Mystère des Rêves, 1968, Encyclopédie Planète sous la direction de Louis Pauwels ; Robert WEISBERG, Creativity, Beyond the Myth of Genius, W. H. Freeman, 1992

(11) Waldemar KAEMPFFERT, A popular history of American invention, New York, C. Scribner's Sons, 1924

(12) Julien GREEN, Journal, Paris, Plon, 1969, vol. 1: 1928-1949, p. 805.

(13) Robert L. STEVENSON, Un chapitre sur les rêves, in L’étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde, Paris, Pocket les clés de l’œuvre, 2010, pp. 134-135

(14) Yannick Ripa, Histoire du rêve, Paris, 0livier Orban, 1988, p. 152 & p. 167

(15) Carl G. JUNG, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Paris, Gallimard, Folio, 1973, p. 145

(16) Paul VALERY, Tel Quel II, Paris, Gallimard/ Idées nrf, 1971, p. 92

(17) Cité par Arthur POUGIN, Violon, les violonistes et la musique de violon du XVIe au XVIIIe siècle, Paris, Fischbacher, 1924, p. 106-107.

(18) Carl G. JUNG, op. cit., p. 444-445

(19) Saint JÉRÔME, Lettre XXII : À Eustochium, 30. On peut en trouver la retranscription intégrale sur le site patristique.org http://www.patristique.org/Jerome-lettre-XXII-a-Eustochium.html