Maurizio Lazzarato, dans « La fabrique de l'homme endetté, essai sur la condition néolibérale » (ed Amsterdam, 2011), cite un texte particulièrement ironique du jeune Marx, intitulé « Crédit et banque » (1844). La relation créancier-débiteur, note le jeune révolutionnaire, parait, au prime abord, profondément humaine, parce que le créancier, en accordant son prêt, accorde sa « confiance » à un homme, tandis que le débiteur donne en retour sa « parole ». Il semble vraiment « que l’état d’aliénation de soi [à l’oeuvre dans l’exploitation par le travail] est aboli et que l’homme se trouve de nouveau dans des rapports avec l’homme. Mais cette suppression de l’aliénation, ce retour de l’homme à lui-même et donc à autrui n’est qu’illusion. C’est une aliénation de soi, une déshumanisation d’autant plus infâme et plus poussée que son que son élément n’est plus la marchandise, le métal, le papier, mais l’existence morale, l’existence sociale, l’intimité du coeur humain elle-même. » En effet, ce que « donne » l’emprunteur c’est finalement lui-même, sous la forme de sa crédibilité personnelle à remboursée (y compris sa capacité biologique à vivre assez longtemps pour payer), sa crédibilité sociale à accéder aux revenus qui lui permettrons de rembourser, sa capabilité la plus intime à faire face aux aléas de l’existence pour, coûte que coûte, payer ses échéances. « Pensez à ce qu’il y a d’abject dans le fait d’estimer un homme, comme c’est le cas avec le crédit, s’insurge K. Marx. Le crédit est le jugement que l’économie politique porte sur la moralité d’un homme. Dans le crédit, au lieu du métal et du papier, c’est l’homme lui-même qui devient le médiateur de l’échange. » Nous appartenons plus encore à notre banquier qu’à notre patron, vis-à-vis duquel nous nous aliénons un nombre d’heures déterminées. Nous sommes d’autant plus dépendant du créancier que nous vivons sous le règne du « néolibéralisme », forme du capitalisme, où le secteur de la finance a acquis une position hégémonique au sein même de la bourgeoisie.

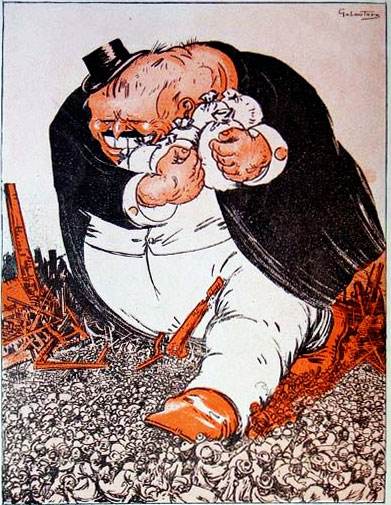

Galantara, Le Capitalisme, L’Assiette au beurre, 22 juin 1907.

Pour K. Marx, le capitalisme connaît deux circuits de base : « A – P – A’ » et « A – A’ ». Le premier, « A – P – A’ », représente le circuit par lequel de l’argent (A) est injectée dans la production (P), qui est elle-lême, par la suite valorisée sous la forme de l’argent (A’). « A - A’ » est la formule idéale de capitalisme, celle où le « capital fait des petits », où l’argent, tel les petits pains, se démultiplie, épargnant ainsi au capitaliste les risques et les efforts inhérents au fait même de produire. Le circuit « A - A’ », celui de l’enrichissement par la circulation des titres (actions, obligations, monnaies, contrats titritisés...), pour « idéal » qu’il soit, ne crée pourtant, observe K. Marx, qu’un « capital illusoire », lié aux « bulles » spéculatives. « Capital illusoire », car si les capitalistes revendaient d’un coup tout les titres en leurs possessions, la valeur de ceux-ci s’effondreraient.

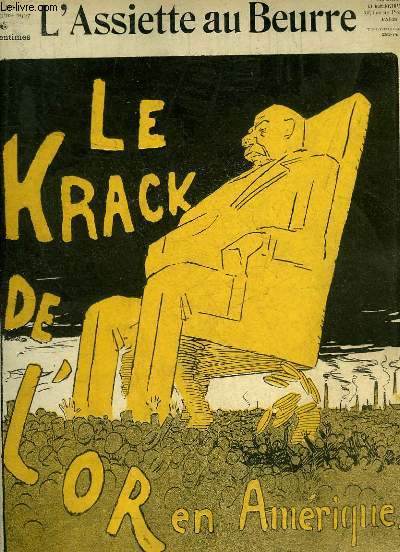

Le krack de l'or en Amérique, l'Assiette au Beurre N°349, 7 décembre 1907

Pour limiter le risque d’explosion des bulles spéculatives, il faut périodiquement faire sortir une partie de l’argent en engagée dans la spéculation, en le prêtant à d’autres, qui le rembourseront avec de l’argent gagné à la sueur du front. La société néolibérale, en portant à son extrême l’art de spéculer, fabrique de l’argent à l’infini, argent qui est soit condamné à s’évaporer avec l’éclatement des bulles spéculatives, soit susceptible d’être récupéré, après avoir été prêté, sous la forme d’intérêts versés par les producteurs.

La politique néolibérale a crée de puissants mécanismes d’incitation à l’endettement. En instituant un monde soumis à la concurrence généralisée, les Etats se sont fait concurrence pour attirer les investisseurs en baissant les impôts. D’où des manques de recettes qu’ils ont été compensés par des emprunts. La concurrence sur les prix entre producteurs a provoqué des politiques de stagnation, voir de baisse des salaires, qui ont incité, pour maintenir le pouvoir d’achat des salariés à leur ouvrir la possibilité d’emprunts à la consommation. La concurrence entre les entreprises pour attirer ou conserver leurs actionnaires les a poussé à augmenter les dividendes, ce qui les a obliger à emprunter, notamment, pour trouver les ressources nécessaires à leurs investissements... La politique néolibérale peut être comprise comme une politique de généralisation de l’endettement.

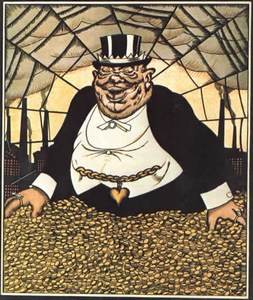

Le Capital et le capitaliste, par V. Polonski, 1925

Dans la politique néolibérale, l’endettement de tous est le régulateur de la spéculation : l’endettement de tous est absolument nécessaire aux acteurs financiers, sans quoi l’argent s’accumuleraient à l’infini dans la sphère financière jusqu’à ce qu’il s’envole en fumée lors d’éclatement des bulles spéculatives (ce qui est arrivé quelques fois tout de même, notamment avec l’Internet en 2000 et bien sûr avec la crise de l’immobilier en 2007).

Emprunter est d’abord érigé au rang de vertu. C’est ainsi qu’un Nicolas Sarkozy déclare dans la revue Banque d'avril 2007 : « Les ménages français sont aujourd'hui les moins endettés d'Europe. Or, une économie qui ne s'endette pas suffisamment, c'est une économie qui ne croit pas en l'avenir, qui doute de ses atouts, qui a peur du lendemain. C'est pour cette raison que je souhaite développer le crédit hypothécaire pour les ménages et que l'État intervienne pour garantir l'accès au crédit des personnes malades. » Le refus de l’endettement équivaut à une sorte de défaitisme, de trahison sur le champ de bataille de l’avenir.

Mais quand l’endettement de vient absolument massif, tant celui des Etats occidentaux que des entreprises et des ménages (en premier lieu des ménages américains), le crédit en vient à se raréfié. Et il se produit alors un effet de seuil, qui fait que c’est moins le financier qui dépend du producteur qui, en s’endettant, offre un débouchés à l’argent de la spéculation, que le producteur endetté, qui a besoin de prêts pour financer le paiement des intérêts échus des prêts qu’il a contracté. Ainsi le rapport de force entre finance et production se renverse complètement.

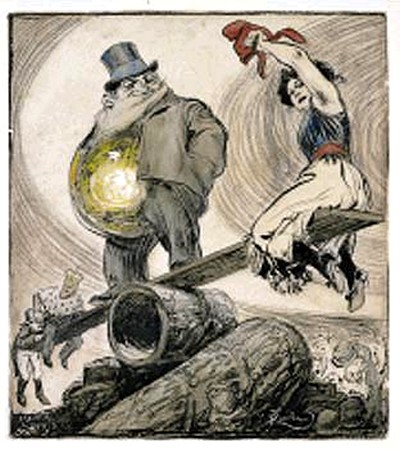

Frantisek Kupka - Balançoires que tout ça ! -"L’Assiette au Beurre" numero special "L'Argent" du 11 janvier 1902

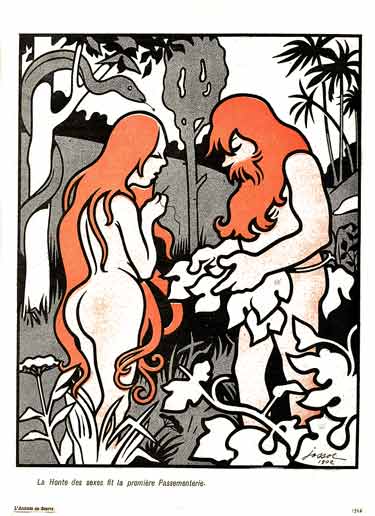

Avec ce renversement du rapport de force, la signification de l’endettement se renverse complètement : de vertu, il devient faute. Comme l’observe Maurizio Lazzarato, il y a un lien étroit entre « dette » et « faute ». Dans certaines langues les deux mots sont synonymes ; ainsi, en allemand, « schuld », signifie à la fois « coupable » et « dette ». En français des expressions comme « un prisonnier paye sa dette à la société » évoque la même idée. Ce lien entre dette et faute est intrinsèquement lié au fait que celui qui ne paye pas ses dettes, trahit la confiance accordée par le créancier. Et, donc, soit le débiteur aura menti sur lui-même pour obtenir un prêt, ou bien il se sera menti sur lui-même quant à ses capacité à rembourser. La puissance du néolibéralisme a été d’avoir fait tout le monde, dans les pays développer, croque dans la pomme. La situation d’endettement généralisé passe alors pour une faute collective : que celui qui n’a jamais emprunté ou qui n’a jamais eu découvert à sa banque jette la première pierre.

Illustration de Jérôme Oudin-Libermann, Des images, du mouvement !, Humaginaire.

Cette croissance effrénée de la dette rend le créancier de plus en plus dépendant du renouvellement des prêts, avec menace de perte du AAA, équivalent financier de l’expulsion du paradis. Le renversement du rapport de force permet au financier d’exiger des taux usuraires.

« La honte des sexes fut la première Passementerie »

Gustave-Henri Jossot, Passementerie, L'Assiette au beurre, n°102, 14 mars 1903

Comme le péché originel, l’endettement via les dettes « souveraines » est l’équivalent d’une faute collective. Même celui qui ne se serait jamais endetté à titre personnel, l’est en tant que sujet de droit d’un Etat endetté. Comme le péché originel, l’endettement est transmissible d’une génération sur l’autre. Le nouveau-né lui-même est donc endetté, en telle sorte que l’on pourrait dire, avec Saint Augustin, que "Nul n'est pur du péché en Votre présence, non pas même le petit enfant dont la vie, n'est que d'un jour sur la terre" (Confessions, L.I, VII).

Affiche de Mai 68.

Les Marchés sont en train d’instaurer une nouvelle théocratie, un pouvoir fondé sur le jugement (sur l’ « évaluation » des nations, des entreprises et des hommes). Après avoir tant combattu « pour en finir avec le jugement de Dieu », les hommes semblent s’être abandonnés à nouvelle divinité qui les laisse tétanisés.

Il est temps, pour parler comme Keynes, de décider « l’euthanasie du rentier et par suite la disparition progressive du pouvoir oppressif additionnel qu’à le capitalisme d’exploiter la valeur conférer au capital par sa rareté » (« Essai sur la monnaie et l’économie : les cris de Cassandre », 1931).

Jossot, Le Foetus récalcitrant, 1927