A quand les philosophes, les logiciens dormants ?

André Breton

Chaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences formidables.

Raymond Queneau

Je me propose de parcourir les récits de rêves, pour y trouver un autre éclairage sur nos problèmes d’éveillés. Je commencerais par aborder la question du « genre » en examinant des rêves, où le dormeur imagine qu’il est un être d’un autre genre, par exemple qu’il appartient au genre animal, ou s’il est un homme qu’il est femme et si elle est une femme, un homme.

« Jadis, une nuit, je fus un papillon, voltigeant content de son sort. Puis je m’éveillai, étant Tchoang-tcheou. Qui suis-je, en réalité ? Un papillon qui rêve qu’il est Tchoang-tcheou, ou Tchoang-tcheou qui s’imagine qu’il fut papillon ? Dans mon cas, y a-t-il deux individus réels ? Y a-t-il eu transformation réelle d’un individu en un autre ? » [Tchouang Tchéou est le rédacteur de l'œuvre attribuée au maître taoïste Tchouang-tzeu] (1)

Tchouang-tzeu, (aussi orthographié Tchouang-tseu ou Zhuangzi) - rêve du papillon, par Ike no Taiga (Japon, XVIIe siècle)

Le problème soulevé par le maître taoïste n’est pas qu’une invitation à un jeu de l’esprit. A l’arrière plan, il y a une expérience onirique intense : celle de se sentir tout autre, au point, au réveil, de ressentir une forme de confusion. Plus proche de nous, l'écrivain Henri Michaux nous restitue ce sentiment confus : « Quoique généralement terne en mes rêves, dernièrement, dans l'un j'étais lion. Rêve où, du reste, je trouvais la situation tellement naturelle que, si je ne m'étais levé pour empêcher une persienne de battre, j'eusse continué à n'y voir rien d'étrange. C'est en me levant, ou plutôt déjà levé, que je remarquai que la chambre, le pyjama, ma façon de progresser, le lit enfin, tout cela ne conduisait pas à "lion", mais à "homme". » (2) Le sentiment très intense d'être un animal s’accompagne parfois du sentiment de « s'observer » soi-même. « Combien de fois, se demande H. de Montherlant, la nuit, en rêve, ai-je été un lion, un serpent, un taureau, gardant assez de conscience pour savoir que j'étais cette bête et pour l'observer, mais cependant étant cette bête avec une telle intensité hallucinatoire que parfois, réveillé en sursaut, je cherchais sur le bois du lit l'éraflure de ma corne, ou les déchirures de mes griffes sur les draps. » (3). En somme, le sujet du rêve se vit intensément comme étant ce que son image corporelle lui indique qu’il est (un animal) tout en conservant une subjectivité, une capacité d'auto-observation, une « conscience de soi », qui est en principe une faculté humaine. Ce qui est saisissant c’est que le fait d'être animal et le fait d'avoir une conscience subjective ne soit pas vécu comme contradictoire. Mieux, cette coïncidence ne peut que renforcer le sentiment de réalité éprouvé par le rêveur, puisque le sentiment d’être un animal est redoublé par une conscience subjective qui constate et atteste l’animalité ! Autrement dit, la faculté d'avoir conscience de soi achève, ici, de tromper le rêveur.

On comprend mieux la sérieuse question soulevée par Tchouang-tzeu : je peux me tromper complètement sur qui je suis et ce n’est pas ma conscience qui me détrompera ; pire, cette conscience réflexive achèvera de me tromper.

Franz Marc, Le rêve.

Poussons un peu plus loin l’observation de ce type de rêve. Les rêveurs qui se métamorphosent ne semblent pas « choisir » leur animal complètement au hasard. Ils semblent par exemple éviter les moutons et les vermisseaux pour endosser l’apparence d’animaux puissants. L’animal rêvé offre semble-t-il au rêveur une agressivité qui, sans doute, lui manque. Le poète Jules Supervieille relate ce rêve : « Soudain, je me sentis comblé. J'étais devenu un rhinocéros et trottais dans la brousse. Moi, si vulnérable d'habitude, je pouvais affronter la lutte pour la vie avec de grandes chances de succès. Ma métamorphose me paraissait tout à fait réussie jusqu'à ses profondeurs et tournait au chef-d'oeuvre, lorsque j'entendis distinctement deux vers de Mallarmé dans ma tête dure et cornée. Décidemment tout était à recommencer. » (4) Sentiment de puissance du poète... que deux vers de Mallarmé suffisent à terrasser ! Le rêveur devenu animal ne semble, d’ailleurs, attaché à sa métamorphose qu’autant que celle-ci lui permet de conserver son sentiment de puissance. Michel Leiris rapport ce rêve : « Il y a huit ou quinze jours, le rêve suivant (fait au petit matin, après un réveil prématuré) : Ayant besoin d’argent, je me suis engagé comme taureau dans une corrida. Au moment d’établir le contrat, l’organisateur me fait passer une sorte de conseil de révision, pour vérifier si je possède bien les cinq cornes qui doivent être stipulées sur le contrat par lequel il s’engage à fournir un "taureau à cinq cornes". Deux de ces cornes sont censées être sur ma tête. Les deux autres sont les deux sommets de mes omoplates, — que l’organisateur palpe, pour vérifier. Z[ette] est présente et je lui dis que cela me fait un peu froid dans le dos d’être palpé en cet endroit — un peu au-dessous de la nuque — là même où pénétrera l’estoc. Z[ette] me dit : "Ce n’est qu’une mauvaise matinée à passer. Après tu seras tranquille... " Je me révolte: "Après je serai mort !" Tout à fait furieux, je leur dis, à l’organisateur et à elle : "Vous vous foutez de moi ! Je ne marche pas !" Et j’ajoute: « J’aime encore mieux tenter ma chance comme torero ! » Le contrat ne sera pas signé et le rêve s’arrête là. Caractère optimiste de ce rêve : je ne veux pas me laisser faire, je me rebelle, et je parviens à mes fins puisque je ne serai pas estoqué. » (5) Je n’ai trouvé qu'une mention de rêve de métamorphose animale d’une dormeuse ; il est mentionné par Géza Róheim c'est celui d'une femme somali qui rêve d’être un oiseau (6), animal moins agressif que le lion, le rhinocéros et le taureau, mais néanmoins souverain par sa capacité à s'élever.

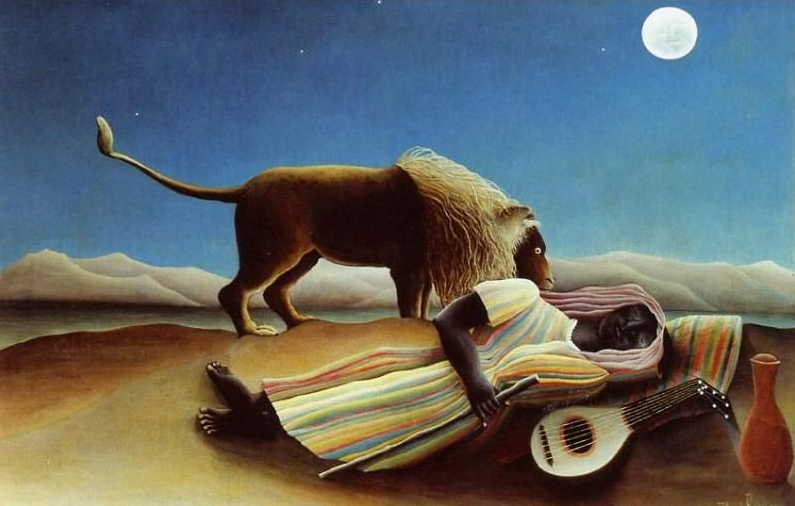

Le Douanier Rousseau, Gitane endormie, 1897

La tonalité agressive et la puissance qui émane de ce type de rêve ne va pas sans évoquer ce que J. Lacan appelle le « moi idéal » (7), image que le petit enfant, à partir de huit mois, se forme de lui-même en s'observant, de manière jubilatoire, devant un miroir. Le petit être humain, en raison d'une prématurité qui limite sa capacité à acquérir, par proprioception, une image mentale complète de son corps propre, n’a qu’une vision parcellaire de celui-ci. Le « Moi », jusqu’alors, c’était des mains, des avant-bras, des jambes et orteils... C'est l'image du miroir qui offre le premier sentiment d'unité corporelle. Cette image sera le support du narcissisme primaire, car le sentiment d'unité corporelle produit une très forte réassurance et un même un sentiment de puissance, chez le nourrisson, être absolument dépendant de son environnement.

Autrement dit, notre « Moi » a commencé son histoire dans notre vie, par le jeu d’une identification à une image, image qui produit un sentiment d’unité corporelle et par conséquent d’intense de réassurance et de puissance.

Sigmund Freud dans "Complément métapsychologique à la doctrine des rêves" (1915) affirme, non sans ironie, que lorsque nous nous endormons nous nous délestons d'une grande partie de notre « Moi », en même temps que de nos vêtements, lunettes, dentiers ou accessoires, pour nous assimiler à la vie du nouveau né, voir du foetus. On peut supposer que dans ce genre de rêve, à l’instar du petit enfant qui s’identifie de manière jubilatoire à sa propre image dans le miroir, que le rêveur s’identifie à l’image que lui procure son rêve, justement parce que celle-ci restaure en lui un sentiment narcissique (primaire) de réassurance.

H. Michaux associe, d’ailleurs, un premier rêve où il est « lion », à la nécessité de « répondre » à une femme artiste, a qui il avait dit que l'une de ses lithogravures abstraites qu’elle lui évoquait un lion, et la femme lui avait ironiquement répliqué : "le lion, c'est vous !". Dans un second rêve, il est lion enfermé avec d'autres fauves dans une cage, et il associé ce rêve à une soirée passablement électrique avec un groupe d'intellectuels où l'atmosphère courtoise était ponctuée d'escarmouches (8).

D'où ce nouveau paradoxe au coeur de l'expérience du maître taoïste : le sentiment de puissance souveraine est plus intense quand on se rêve papillon, s’élevant souverainement dans les airs, que lorsqu'on se retrouve, face à soi-même, avec ses petites limites et sa lourdeur d'homme éveillé !

Examinons à présent quelques rêves où le rêveur change de genre sexuel, où le dormeur se rêve femme et où la dormeuse de rêve homme.

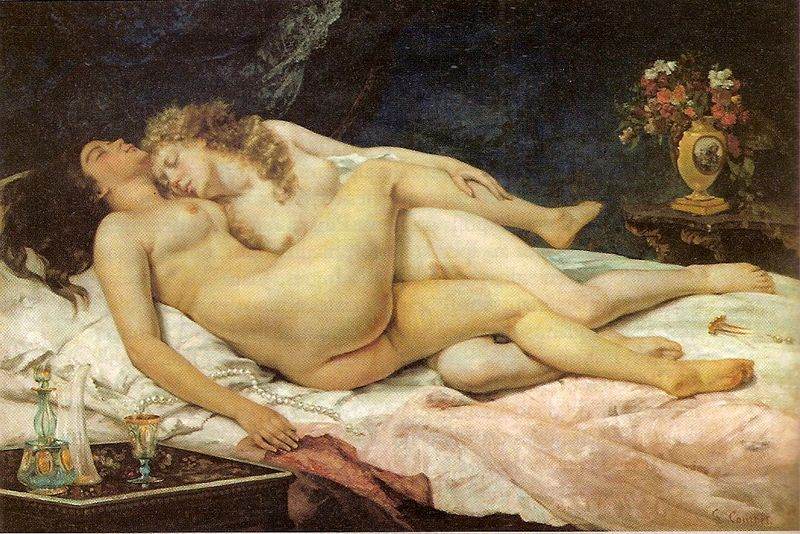

Gustave Courbet - Etude pour Les Demoiselles des bords de la Seine (Eté), 1819

La philosophe Marguerite Combes cite plusieurs rêves de femmes qui s'imaginent être des hommes. Voici un rêve de mars 1918, rêvée par une jeune fille française habituellement habitée de sentiments hautement « patriotiques » : « J'étais un officier aviateur boche, blond, élégant et poseur, le vrai type du hobereau prussien. Je luttais contre deux aviateurs français dont l'un, officier de marine, employait pour me "descendre" un moyen déloyal que je ne me rappelle pas. Je tombais [...]. Les Français vinrent me faire prisonnier [la rêveuse-aviateur allemand est alors logée chez un sabotier contre sa parole de ne pas s'évader]. J'étais fort épris de la sabotière. Cette jeune femme blonde au regard doux avait bien quelque chose de charmeur, mais je crois que le désir de distraction entrait pour une grande part dans ma passion. C'est extraordinaire comme je me sentais l'âme, l'esprit, les idées d'un officier allemand. Je crois que cette jeune femme se laissa faire la cour avec assez de complaisance, cependant je m'enfuis ; je me souviens vaguement, car à ce moment là mon rêve s'embrouille un peu, d'un voyage pénible dans un bateau à demi brisé, sur un canal, et d'une poursuite dans un petit bois. Je me vois traqué par mes poursuivants, arrêté par les deux aviateurs qui m'avaient descendu et crânant encore devant eux. Appuyé contre un arbre, je leur tendais les mains afin qu'ils y missent les menottes et sur une réflexion de l'un deux, je m'écriais : "la parole d'honneur ! c'est un préjugés qui est bon pour les Français ! mais nous nous en moquons !" Et vraiment je le pensais et je riais de leur naïveté. » (9).

Hervey de Saint-Denis raconte l'un de ses rêves d'adolescence : « Je rêve que j'aperçois une jeune apprentie les cheveux épars et horriblement maltraitée par un cordier, son patron. (J'avais lu dans les journaux, la veille ou l'avant veille, un procès révélant des faits de cette nature qui m'avaient fort indigné.) La jeune fille avait à la main un maillet. Je m'irritais de ce qu'elle se laissa battre sans se défendre [...]. Tout à coup, c'est moi qui me trouve être l'apprentie ; j'ai assené avec rage un coup de maillet sur le front de l'homme odieux [...]. Je crains ensuite qu'on ne m'arrête ; je relève mes cheveux, je les noue derrière ma tête, je fuis et je prends garde d'accrocher ma robe aux fourches de bois sur lesquelles s'étirait le chanvre tordu. » Il raconte un autre rêve, de l'âge adulte, où il assiste à un spectacle lamentable où une indienne à demi-nue est jetée au bûcher, comme on peut le lire dans le « Tour du monde en 80 jours ». Il s'effraye, puis tout à coup « je me crois de bonne foi cette femme exposée au supplice du feu. J'ai personnellement toutes les émotions que je lui prêtais. Puis, par un revirement d'idées si fréquent en songe [...], j'en étais à oublier ma terrible situation dans la contemplation admiratrice de mes propres formes, quand le sentiment de la vérité se faisant jour, la conscience d'une si forte illusion me réveilla » (10).

Gustave Courbet - Le sommeil

Le passage d’un genre à l’autre connote évidemment sexuellement le rêve, mais ce n’est pas ce qui nous intéresse ici. Nous retrouvons surtout dans ces rêves la composante « narcissique » et « agressive » (le beau « prussien », la belle femme violentée qui devient le cas échéant violente). L'anthropologue M. Perrin rapporte, chez les indiens guajiro, des rêves d'hommes qui se rêvent femmes qui accouchent (11). Ce sont des rêves assez fréquents pour qu’ils figurent en bonne place dans leurs clés des songes. L’accouchement est évidemment associé à l’idée de violence. (Cette importance accordée à ce type de rêve chez les guajiros est peut-être à relier au fait que les guarijos vivent dans une société matrilinéaire ; ces rêves sont par ailleurs considérés comme funestes, car un homme ne saurait donner la vie sans perdre la sienne, et qui plus est, il mourra, d’après l’interprète du songe, de manière violente, frappé par une balle ou une flèche, c’est à dire pénétré). Enfin, notons que ce type de rêve peut devenir assez confus (peut-être par effet de censure dans la mesure où ce type de rêve pourrait mobiliser des tendances homosexuelles refoulées). Le psychanalyste J. Guillaumin raconte : « Une [...] patiente se vit successivement dans un rêve hardi conducteur (au masculin) au volant d'une grosse voiture. Puis, stationnée, elle se sent inquiète car un intrus rôde autour du véhicule, où il finit par entrer, à sa grande terreur. Dans un dernier tableau, c'est "elle" [redevenue homme] qui plonge pour y effectuer un "graissage" dans le capot arrière, où finalement sa main reste coincée. » (12).

En tout cas, si nous poursuivons avec notre première hypothèse (à savoir que la « conscience » du rêveur « régresse » et retrouve un stade analogue à celui de l’enfant rencontrant son image dans le miroir), nous pouvons aussi supposer que le rêveur peut régresser vers un état de conscience où le sujet n’avait pas encore d’identité sexuelle intériorisée (ce qui est bien le cas du nourrisson).

Louis Girodet de Roussy (Roucy)-Trioson - Le sommeil d'Endymion

Faire de telles hypothèses, c’est aussi supposer que parmi les premières choses que nous ayons « refoulés », il y a, justement, cet état de conscience, où l’image auquel nous nous étions identifié suffisait à nous procurer le sentiment d’être, à une époque où notre conscience n’était embarrassée, ni par la conscience d’appartenir au « genre humain », ni par celle d’appartenir à un « genre » sexuel particulier.

L’examen des pratiques chamaniques montre que certaines sociétés permettent à des individus de réactualiser cet état de conscience archaïque, en premier lieu les sociétés chamanistes. La capacité à se rêver animal fait parti des signes électifs du chamanisme. Géza Róheim, par exemple, cite ce rêve de chamans : « Je vis venir à moi un caribou qui marchait comme un homme. Puis ce fut à mon tour de marcher comme lui ; je m’engageai sur la piste. A présent je marchais comme un caribou, et lorsque je regardais en arrière, je m’aperçus que les traces étaient celles d’un caribou. En vérité, je suis l’Homme-Caribou, et c’est ainsi que l’on me nomme » (13). Michel Périn mentionne les rêves, dans les ethnies amazoniennes, où le chaman se transforme en jaguar comme des rêves eux aussi réputés électifs. Mais à cette possibilité d’être par-delà du genre humain (afin de pouvoir assurer une médiation et favoriser un équilibre entre une nature qui appartient aux esprits et un monde humain), il s’ajoute bien souvent une capacité à être par-delà l’identité de genre sexuel. Saladin d’Anglure parle même de « troisième sexe social » pour qualifier l’identité de certains chamanes, « un état neutre, un « non-genre » par l’accumulation virtuelle des caractéristiques des deux sexes. » Ce qui se traduit parfois par le transvestisme et des attitudes ou accoutrements ambivalents ; ainsi les tenues des chamans sibériens étaient « quasi féminines pour les hommes, et vice versa, s’il s’agissait de femmes [chamanes] » ; « les chamanes araucans (mapuche) du Chili portaient des vêtements et des bijoux comparables à ceux des femmes. Et, très estimés des femmes et des hommes, ils se comportaient avec celles-ci en hommes et, avec ceux-là, en femmes » (14).

Un chaman Toungouse, extrait de "Noord en Oost Tartarye", 1705

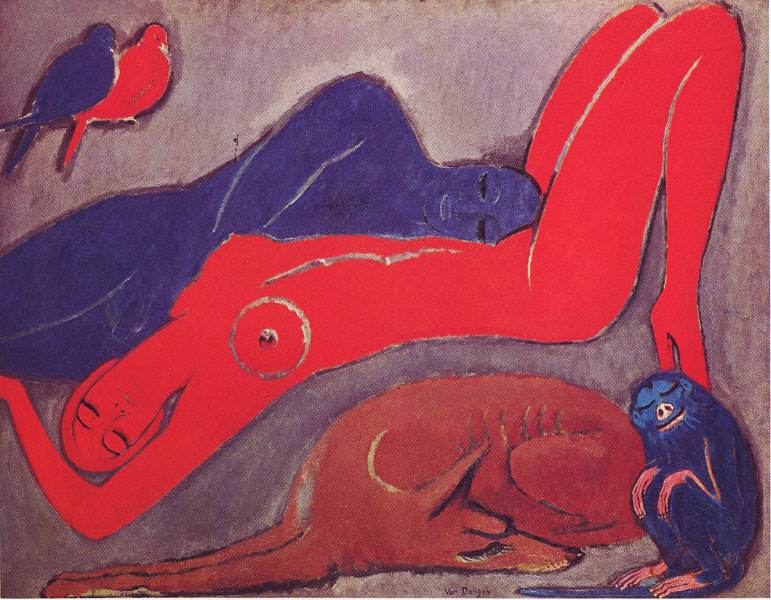

Un autre éclairage nous vient de la Grèce antique, où des rituels invitent l’homme à mimer l’animal et à pratiquer le transvestisme sexuel. L’éclairage grec est intéressant car il s’agit d’une société où la conscience d’être « humain » et fortement construite en opposition avec l’animalité, et où la différence des sexes se trouve être exacerbée, au point que certains mythes grecs affirment, qu’à l’origine, les hommes et les femmes constituaient deux races distinctes, originellement capable de s’auto-engendrer sans l’aide de l’autre sexe. L’examen de ces rituels montre qu’ils permettaient d’aider l’individu à domestiquer sa propre agressivité ou bien à réduire l’appréhension suscitée par l’agressivité supposée de l’autre sexe et par conséquent, l’agressivité, qu’elle peut générer par réaction.

Ainsi, « les petites filles d’Athènes, note l’historien Jean Pierre Vernant, pour pouvoir se marier devaient entre cinq et dix ans, recluses au sanctuaire d’Artémis, se faire ourses, « mimer l’ourse » (15). Elles imitaient Atalante, jeune fille élevée par une ourse qui massacra et dévora un jeune homme qui s’était épris d’elle. Le rituel permettait aux jeunes filles de domestiquer leurs pulsions agressives, pour pouvoir passer à l’âge adulte et se mettre en état de cohabiter avec un époux. Les garçons à Spartes imitaient les loups au cours de rituels. Ces rituels mettaient au jour les pulsions agressives pour apprendre à les contrôler.

Van Dongen Quietude

Les travestissements transsexuels étaient de même fréquents et avaient pour finalité d'aider les jeunes époux, en s'identifiant à l'autre sexe, à réduire l'angoisse liée à la rencontre de l’altérité et, par conséquent, devaient les aident à contrôler l’agressivité que pouvait susciter une telle appréhension. Plutarque rapporte qu' « à Sparte, celle qui a la charge de la jeune épouse lui rase la tête, lui met chaussure et vêtement masculin, puis l'étend sur le lit seule et sans lumière. Le mari vient la rejoindre à la dérobée » [Lycurgue, XV, 5]. A Argos, lors de la fête des Hybristika, « les femmes portent les chitons et les chlamydes masculines et les hommes les péplos et les voiles des femmes » et loi obligeait, pour la nuit de noce, « les femmes mariées à dormir aux côtés de leur époux en portant une barbe [postiche] » [Courage des femmes, 4]. A Cos, c’est le mari qui revêtait des vêtements féminins pour recevoir sa femme [Questions grecques, 58]. Le transvestisme était aussi pratiqué lors des fêtes d'Héra à Samos.

Ceci nous conduit à une nouvelle hypothèse : non seulement nous construisons notre « identité » en refoulant un stade de conscience où, par delà le genre (humain, sexuel), nous nous sentions être par le jeu d’une identification à une image, mais nous nous construisons aussi en refoulant notre propre agressivité en la projetant sur l’autre : je suis « humain », parce que je pense que la violence est dans l’animal ; je suis « femme », parce que je pense que la violence habite le masculin (l’homme serait « naturellement » violent, etc.) ; je suis « homme », parce que je pense que la violence habite le féminin (la femme seraient encline à la violence des passions, « appelleraient » la violence, etc.). Déroger à ce genre de croyances, c’est mettre en doute la différence absolue entre l’humain et l’animal et entre l’homme et la femme.

Avant de conclure, notons que des rêves où le rêveur endosse des images improbables de lui-même, ont des tonalités analogues à ceux que nous avons rencontrés. Ainsi H. Michaux se rêve-t-il lieutenant de Jugurtha, général antique qui déploie un stratagème « génial » qui permet d’incendier l’ennemi et ainsi chasser les légions romaines d’une ville qu’ils occupent. H. Michaux reliera ce rêve qui faisait de lui un héros antique, au sentiment d'impuissance et d'écrasement que lui inspira l'invasion de la Tchécoslovaquie par les forces du pacte de Varsovie (16). Anaïs Nin raconte un rêve où elle se transforme en révolutionnaire mexicaine : « Rêve d’une révolution. Des hommes, beaucoup d’hommes dans un endroit qui pourrait être au Mexique. Ils viennent de terminer une révolution et retournent travailler en catimini. Le chef ne veut pas que j’écoute les détails, mais je dis avec un détachement exagéré : « Oh! ne vous occupez pas de moi. Je sais que les révolutions exigent la violence et des actes terribles. Mais la fin justifie les moyens. » Alors on m’enrôle aussi. Ma tâche est dangereuse. Je dois pousser de la terre dans une fosse et je risque de glisser dans la fosse avec la terre » (17). Georges Perec, au décours d’un rêve devient l’homme de confiance d’un puissant Maharadja : « Le Maharadja est un homme d’humeur fantasque : il n’est jamais prêt, il n’a plus l’intention d’y aller, etc. Je passais mon temps à aller et venir entre ma chambre et les appartements du Maharadja, et à expliquer ses caprices à un confident dans des termes presque raciniens. Une fois, je suis allé le supplier de partir, non pour moi, mais pour les soldats de son escorte, chevaliers à cette de mailles, dont l’un se tenait, tout tremblant, juste derrière moi. Le maharadja, furieux m’a jeté le contenu de son verre de vodka à la figure (ou, plus précisément, au-dessus de ma tête, comme pour une aspersion baptismale), puis il a brisé le verre en proférant des jurons. Cela ne m’a pas tellement effrayé » (18).

Ces rêves attirent notre attention sur le recours à des images identificatoires dès lors que nous avons besoin de manifester notre agressivité : autrement dit, pour nous imposer à autrui, pour l’obliger à nous reconnaître, le plus court chemin est d’emprunter... l’image d’un autre, qui confère sentiment de puissance. Dans la vie réelle, tel homme ou telle femme s’identifiera à une image agressive léguée par ses parents (qui la tenait eux-mêmes de leurs parents ou de quelques figures parentale) pour déployer son agressivité, et les peuples, non moins aisément, s’identifie au chef pour déployer leur agressivité. Et alors, on a sous les yeux, non pas en rêve, mais dans le réel, le retour du refoulé.

Dans un prochain billet, je reviendrais sur cette conscience réflexive, cette conscience de soi qui se manifeste, parfois, en rêve.

Notes :

(1) Léon WIEGER S.J., LAO-TZEU, LIE-TZEU, TCHOANG-TZEU (Laozi, Liezi, Zhuangzi), Les pères du système taoïste, Edition électronique : "Les classiques des sciences sociales"

http://classiques.uqac.ca/classiques/wieger_leon/B15_pere_systeme_taoiste/les_peres.pdf

(2) Henri Michaux, Façons d’endormi Façon d’éveillé, 1983, NRF Gallimard, p. 45

(3) Frédéric Lefèvre, Une heure avec Henry de Montherlant, Nouvelles Littéraires du 15 octobre 1927

(4) Cité par Thérèse Delpech, L’appel de l’ombre, puissance de l’irrationnel, 2010, Grasset, pp. 51-52

(5) Michel Leiris, Journal 1922-1989 (4 Janvier 1955) Paris, Gallimard, 1992, p. 488

(6) Géza Róheim, Les portes du rêve, 2000, Science de l’homme, Payot, p. 85

(7) Jacques Lacan, Remarques sur le rapport de Daniel Lagache, 1958, in La psychanalyse, PUF, Paris, VI, 133-46

(8) H. Michaux, op. cit, pp. 46-47 et pp. 120-121

(9) Marguerite Combes, Le rêve et la personnalité, 1932, Boivin & Cie, pp. 106-107

(10) Hervey de Saint-Denis, Des rêves et des moyens de les diriger, 1977, Les introuvables, Editions d’aujourd’hui, pp. 349-350 – édition électronique disponible sur http://reves.ca/theorie/28.htm

(11) Michel Perrin, Les praticiens du rêve, Un exemple de chamanisme, 2011, Quadrige PUF, p. 55, pp. 66-67

(12) Jean Guillaumin, Le rêve et le Moi, Rupture, continuité, création dans la vie psychique, 1979, Le fil rouge, PUF, pp. 200-221

(13) Géza Róheim, op. cit. p. 212

(14) Michel Perrin, Le chamanisme, Que sais-je ?, 2010, p. 31 ; p. 55

(15) Jean-Pierre Vernant, La mort dans les yeux, Paris, Hachette, 2006, p. 21

(16) H. Michaux, op. cit. pp. 104-112

(17) Anaïs Nin, Journal, 1955-1966, Paris, Stock, 1977, p. 42.

(18) Georges Perec, La boutique obscure, 124 rêves, Paris, Denoël, 1993, rêve n° 57