A quand les philosophes, les logiciens dormants ?

André Breton

Chaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences formidables.

Raymond Queneau

L’hypothèse que je tente d’étayer est celle d’un rêve, espace mental, où le rêveur peut régresser vers des strates mentales passées et pour ainsi dire refoulées (hypothèse en vérité pas très originale).

Dans un premier billet, intitulé « rêver par delà le genre », j’ai émis l’hypothèse que certains rêves, assez étranges, où le dormeur s’imagine être un animal, ou un être d’un autre sexe que le sien pouvaient être éclairés par l’expérience dite du « stade du miroir », expérience par laquelle le nourrisson se forme la première représentation de son unité corporelle en se regardant avec jubilation dans un miroir.

Dans ce billet, je vais explorer d’autres sortes de rêves, des rêves qui ont une tonalité « hallucinatoire » et qui se produise généralement dans des contextes de « manque », soit physiologique (faim, soif), soit psychologique (absence de l’être aimé).

Mon hypothèse, ici, est que ce type de rêve peut être éclairé par l’expérience de l’hallucination du sein par le nourrisson. Pour Donald Winnicott le nourrisson hallucine le sein de sa mère (« le sein créé »). « Au début, écrit D. Winnicott, la mère, par une adaptation qui est presque de 100%, permet au bébé d'avoir l'illusion que son sein, à elle, est une partie de lui [l’enfant]. Le sein est pour ainsi dire sous le contrôle magique du bébé. » Le bébé hallucine le sein, et la mère prévenante le lui présente. Le sein devient un objet « trouvé/créé », si la « mère place le sein réel juste là où l'enfant est prêt à le créer, et au bon moment » Certes, « la tâche ultime de la mère est de désillusionner progressivement l’enfant, mais elle ne peut espérer réussir que si elle s’est d’abord montrée capable de donner les possibilités suffisantes d’illusion » (1). Mais surtout, cette impression, éprouvée par le nourrisson, de « créer » le sein nourricier est profondément rassurante et même nécessaire à son développement : « Un bébé qui n’a pas créé le monde.... n’a pas d’avenir » écrit-il dans « La nature humaine » (1988).

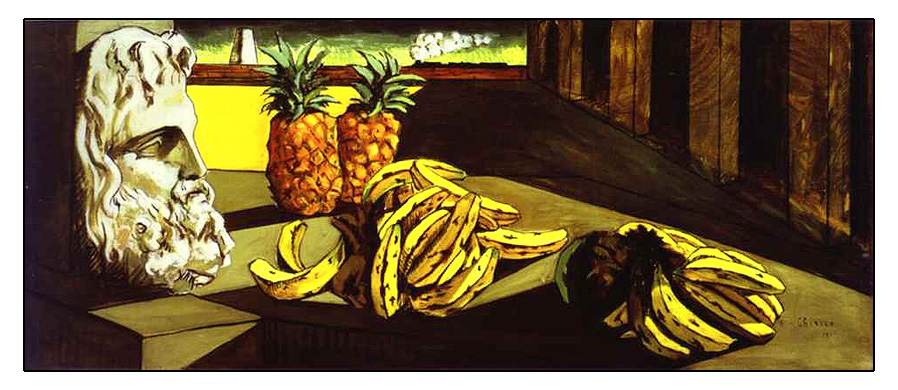

Berthe Morisot, Le berceau, 1872

Nous retiendrons cette capacité du nourrisson d’halluciner le sein et de s’auto-illusionner, pour examiner les rêves d’affamés et d’assoiffés. Un rêveur affamé ne rêve jamais du morceau de pain qui pourrait le rassasier, son rêve est généralement grandiose : il s’en met plein la vue. Otto Nordenskjöld, naufragé dans l'antarctique, témoigne : « le plus souvent, nos rêves tournaient autour de la nourriture et de la boisson. L'un de nous se distinguait par ses rêves de banquet, et il était parfaitement heureux quand il pouvait nous annoncer le matin, qu'il avait fait un dîner de trois services. » Ce type de rêve concerne aussi les « besoins » qui naissent des dépendances : « un autre rêvait de tabac, nous dit encore Nordenskjöld, de montagnes de tabac. » (2) Georges-Arthur Goldschmidt écrit dans un récit autobiographique : « l'enfant est sans cesse tiraillé par la faim, au point d'en avoir la nuit des rêves où on lui offre des paniers pleins de pain. » (3)

L’hallucination est délicieuse, au point qu’elle éveille bien souvent le dormeur... pour son plus grand désespoir. Primo Lévi raconte les rêves de nourritures des détenus d’Auschwitz : « C'est un rêve impitoyable ; celui qui a créé le mythe de Tantale devait en savoir quelque chose. Non seulement on voit les aliments, mais on les sent dans la main, distincts et concrets, on en perçoit l'odeur riche et violente ; quelqu'un nous les approche de la bouche, mais une circonstance quelconque, à chaque fois différente, vient interrompre le geste. Alors notre rêve s'évanouit, se décompose en chacun de ses éléments, pour reprendre corps aussitôt après, semblable et différent ; et cela sans trêve, pour chacun de nous, toutes les nuits, et tout au long de notre sommeil » (4). Mungo Park, explorateur de l’Afrique au XVIIIe, prisonnier des maures, souvent laissé assoiffé, trouve lui aussi l’image du supplice de Tantale : « Pour comble de mon malheur, je passais souvent la nuit à éprouver le supplice de Tantale. Je n’étais pas plutôt endormi que mon imagination me transportait auprès des ruisseaux et des rivières de ma patrie. Il me semblait que je me promenais sur leurs bords verdoyants, que je voyais avec transport couler leurs ondes claires ; que je m’avançais pour en boire ; mais hélas ! elles fuyaient de mes lèvres, et ce malheur me réveillait » (5). L’hallucination de l’aliment, comme l’hallucination du sein, permet au nourrisson de gérer la frustration, de gérer l’attente... mais l’hallucination ne nourris pas.

Giorgio de Chirico, Le rêve transformé, 1913

Le bébé en grandissant, passe de l’hallucination du sein (objet partiel), à l’hallucination de la mère (objet total).

Dans les rêves d’absence de l’être aimé, on perçoit cette atmosphère d’hallucination, d’extase, de gratitude infinie que procure l’être consolateur. Georges Perec relate ce rêve :

« Je rêve

Elle est près de moi.

Je me dis que je rêve.

Mais la pression de sa main contre ma main me semble trop forte.

Je me réveille.

Elle est belle et bien près de moi.

Bonheur fou.

J’allume.

La lumière surgit un centième de seconde puis s’éteint (une lampe qui claque).

Je l’enlace.

(je me réveille : je suis seul). » (6)

Paolo Caliari dit Le Véronèse, Vénus et Adonis dormant, vers 1580

Marcel Proust, dans « Les plaisirs et les jours » (7), nous raconte la rencontre onirique du narrateur avec Dorothy B., une jeune femme de 22 ou 23 ans. Elle le rejoint sur la grève de Trouville et au décours de la conversation, « elle fit, du doigt, un signe mystérieux et sourit. Et je savais, comme si j’avais été à la fois en elle et en moi, que cela signifiait : "Tous tes ennemis, tous tes maux, tous tes regrets, toutes tes faiblesses, n’est-ce plus rien ?" Et sans que j’aie dit un mot elle m’entendait lui répondre qu’elle avait de tout aisément été victorieuse, tout détruit, voluptueusement magnétisé ma souffrance. Et elle se rapprocha, de ses mains me caressait le cou, lentement relevait mes moustaches. Puis elle me dit : "Maintenant allons vers les autres, entrons dans la vie" Une joie surhumaine m’emplissait et je me sentais la force de réaliser tout ce bonheur virtuel. Elle voulut me donner une fleur, d’entre ses seins tira une rose encore close, jaune et rosée, l’attacha à ma boutonnière. Tout à coup je sentis mon ivresse accrue par une volupté nouvelle. C’était la rose qui, fixée à ma boutonnière, avait commencé d’exhaler jusqu’à mes narines son odeur d’amour. Je vis que ma joie troublait Dorothy d’une émotion que je ne pouvais comprendre. Au moment précis où ses yeux (par la mystérieuse conscience que j’avais de son individualité à elle, j’en fus certain) éprouvèrent le léger spasme qui précède d’une seconde le moment où l’on pleure, ce furent mes yeux qui s’emplirent de larmes, de ses larmes, pourrais-je dire. Elle s’approcha, mit à la hauteur de ma joue sa tête renversée dont je pouvais contempler la grâce mystérieuse, la captivante vivacité, et dardant sa langue hors de sa bouche fraîche, souriante, cueillait toutes mes larmes au bord de mes yeux. Puis elle les avalait avec un léger bruit des lèvres, que je ressentais comme un baiser inconnu, plus intimement troublant que s’il m’avait directement touché. »

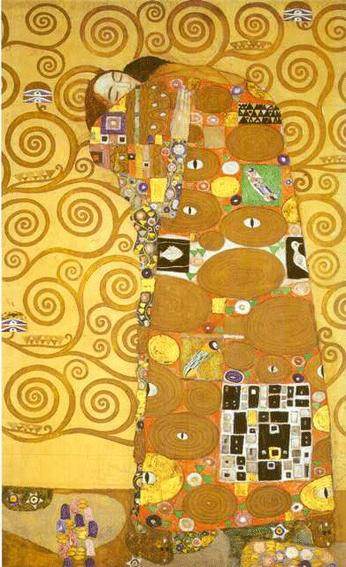

Dans le récit de Proust, l’échange silencieux fait de Dorothy B. un être à la fois extérieure et intérieur au narrateur, un peu comme le sein « trouvé/créé » se trouve à la fois à l’extérieur et dans le psychisme du nourrisson. De surcroît, c’est d’entre ses seins que Dorothy B. tire une rose embaumante qui crée un « parfum d’amour » ; et pour finir elle semble « téter » les larmes de bonheur du narrateur qu’elle « avalait avec un léger bruit des lèvres. »

Gustav Klimt, Rêve accompli

La femme, de manière très attendu par notre culture, éprouve bien entendu ce genre d’expérience onirique, à l’instar de l’amoureuse Pénélope qui, dans son sommeil, ressent la régulière présence d’Ulysse « avec les traits/ Qu’il avait quand il partit pour l’armée ». C’est une présence qui lui fait s’écrier au réveil : « Ah ! que mon cœur/ Était ravi ! je me disais : c’est lui, et non un rêve » (8).

Mais, nous l’avons dit, l’hallucination ne nourris pas. Pour Mélanie Klein, le nourrisson entretient un rapport ambivalent avec le sein, qui est pour lui, successivement, un « bon sein » (celui qui offre tout le contentement possible) et un « mauvais sein » (qui engendre frustration et colère.) Ce n’est que progressivement que le nourrisson prend conscience que ces deux « seins » ne font qu’un seul objet : la mère. Avec le « bon sein », l’enfant fait l’expérience d’une « jouissance qui est à la base de toute gratitude », expérience « nécessaire à la reconnaissance de ce qu’il y a de « bon » chez les autres et chez soi-même. » Cette reconnaissance permet l’établissement du lien d’amour et va l’éveiller au désir de donner du plaisir à autrui. Avec le « mauvais sein », l’enfant fait l’expérience de ses pulsions hostiles. Celles-ci lui permettront d’affirmer son « Moi » et de repousser l’autre pour affirmer son autonomie. De même que le nourrisson découvre que les deux « seins » appartiennent à un même objet (la mère), il se découvre lui-même ambivalent : capable d’aimer et de haïr, capable de s’attacher à autrui et capable de le repousser pour devenir autonome. Le développement de sentiment envieux, est révélateur d’une perturbation dans ce processus, d’une impossibilité, pour l’enfant, de concilier les deux tendances qui l’animent. L’envie devient alors une expérience inverse à celle de la « gratitude » : frustré par le « mauvais sein », le nourrisson « se met à haïr et à envier ce sein avare et parcimonieux », il le veut et il veut le détruire (9).

Alphonse Lecadre, Le sommeil, 1872

La représentation classique du cauchemar, sous la forme d’un démon « incube » pesant sur la poitrine du dormeur, est l’image même du « mauvais sein ».

Johann Heinrich Füssli, Le cauchemar, 1790-1791

La nouvelle cauchemardesque de Guy de Maupassant, « Le Horla », peut se lire comme une figure inversée à celle du rêve proustien. Le Horla, est un néologisme inspiré du mot normand « horsain », l’ « étranger », il est ce que le narrateur s’efforce de chasser de son monde. Son délire s’initie par des cauchemars : « Je dors — longtemps — deux ou trois heures — puis un rêve — non — un cauchemar m'étreint. Je sens bien que suis couché et que je dors ... je le sens et je le sais... et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre... serre... de toute sa force pour m'étrangler. Moi, je me débats, lié par cette impuissance atroce, qui nous paralyse dans les songes ; je veux crier, — je ne peux pas ; — je veux remuer, — je ne peux pas ; — j'essaie, avec des efforts affreux, en haletant, de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe, — je ne peux pas ! Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seul. Après cette crise, qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin, avec calme, jusqu'à l'aurore. » Chose mystérieuse, les verres de lait ou d’eau qu’il laisse sur sa table de nuit sont mystérieusement bu au cours de son sommeil. Dans un autre cauchemar, s’ajoute l’impression de succion par l’être étranger. « Cette nuit, j’ai senti quelqu’un accroupis sur moi, et qui, sa bouche sur la mienne, buvait ma vie entre mes lèvres. Oui, il puisait dans ma gorge, comme aurait fait une sangsue. » A partir de ces expériences cauchemardesques, le narrateur développe un délire destructeur. Le Horla est un « mauvais sein » : localisé sur la poitrine, il oppresse, il se nourris de lait et il tète la vie.

Hokusai, Le rêve de la femme du pêcheur, 1820

Les cauchemars sont des rêves marqués par des sentiments envieux, qui unissent désir et pulsion destructive. Ce rêve de jeune adolescent (13 ou 14 ans) de Louis Althusser, et les associations qu’il produit, sont assez révélatrices de l’ « envie » qui parcourt le monde des cauchemars : « Je me souviens qu'une fois, quand ma sœur fut atteinte de scarlatine et qu'il fallut nous séparer, je fus hébergé chez [des] amis [des parents], et y demeurai une bonne semaine. Le matin, tôt, comme je me levai et allai dans la cuisine où je soupçonnai que Suzy [l’amie de la famille] se trouvait (on a de ces intuitions à cet âge), j'entrouvris la porte et la vis nue, en train de préparer le café. Elle dit : oh, Louis... et je refermai la porte, me demandant pourquoi tant de manières. Elle avait une façon de m'embrasser, me serrant contre ses seins qu'elle ne me disputait pas, qui me faisait penser que la voir nue était moins grave que d'être ainsi serré contre elle. C'est dans cette maison que je fis, je m'en souviens encore, un rêve étrange. Je rêvai que, du haut du placard du fond de la pièce, qui s'ouvrait lentement, sortait une énorme bête informe, une sorte de ver gigantesque qui n'avait pas de fin, et qui me terrifiait. Je compris beaucoup plus tard le sens que pouvait avoir ce rêve informe, auprès de cette femme qui manifestement avait envie de coucher avec moi, mais s'y refusait par convention, alors que je le désirais et en avais peur. Le mari, pendant ce temps, ne se doutait de rien, il fumait dans une longue pipe de tabac doux. » (10)

Nicolai Abraham Abildgaard, Le cauchemar, 1800

Dans la doxa psychanalytique, incarnée par Ernest Jones, auteur d’un « Le cauchemar », le cauchemar est un rêve incestueux, résultant du combat entre la pulsion sexuelle qui pousse vers la mère et le surmoi, qui utiliserait des moyens quasi terroriste de répression. Le cauchemar serait l’exacerbation du conflit œdipien. Le livre de E. Jones est surtout là pour évacuer une grave contradiction dans la construction freudienne, à savoir, que ceux qui cauchemardent le plus, sont les très petits enfants, entre deux et trois ans, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas encore dans le complexe d’Œdipe ! Une conception préœdipienne du cauchemar implique de voir dans celui-ci l’expression d’une tension entre l’amour éprouvé pour la mère et l’hostilité qu’il lui est adressée, quand elle ne répond pas aux sollicitations. Le cauchemar exprime la difficulté de l’enfant à concilier son amour et son agressivité, à concilier l’image de la « bonne » mère (prolongement du bon sein) et de la « mauvaise » mère (prolongement du « mauvais » sein). Conciliation problématique, car l’enfant a besoin de son agressivité pour solliciter la mère indisponible, mais ne peut user de son agressivité sans concevoir qu’il pourrait détruire la mère, et par conséquent se détruire lui-même. Adopter ce point de vue « kleinien » sur le cauchemar serait très gênant pour la doxa psychanalytique, car il aurait pour effet de reconfigurer le complexe d’Œdipe : le complexe d’Œdipe ne reflèterait pas tant l’intention de tuer le père pour posséder la mère, que l’opération mentale qui permet à l’enfant de différentier les deux pulsions, en les adressant à deux objets distinct, la pulsion d’amour s’orientant vers la mère et la pulsion haineuse vers le père. Le père serait alors le dérivatif qui permet à l’enfant de préserver son amour pour la mère, de l’aimer sans la détruire.

Paul Gauguin La petite rêve 1881

George Sand, dans « Histoire de ma vie », raconte qu’à l’âge de deux ou trois ans, elle avait reçu en cadeau un polichinelle. Comme elle avait peur que le polichinelle fasse du mal à sa poupée, elle refusait de le ranger dans l’armoire au côté de cette dernière et elle le laissait « dormir » sur le poêle dans sa chambre. On voit, ici, comment les deux objets viennent exprimer les deux pulsions : la poupée, objet transitionnel, vient incarner l’amour pour la mère, tandis que le polichinelle représente les pulsions destructrices. Une nuit, elle rêve de la poupée et du polichinelle : « Je reviens à mon polichinelle qui reposait sur le poêle, étendu sur le dos et regardant le plafond avec ses yeux vitreux et son méchant rire. Je ne le voyais plus, mais, dans mon imagination, je le voyais encore, et je m’endormis très préoccupée du genre d'existence de ce vilain être qui riait toujours et qui pouvait me suivre des yeux dans tous les coins de la chambre. La nuit, je fis un rêve épouvantable : polichinelle s’était levé, sa bosse de devant, revêtue d’un gilet de paillon rouge, avait pris feu sur le poêle, et il courait partout, poursuivant tantôt moi, tantôt ma poupée qui fuyait éperdue, tandis qu’il nous atteignait par de longs jets de flamme. Je réveillai ma mère par mes cris. Ma soeur, qui dormait près de moi, s'avisa de ce qui me tourmentait et porta le polichinelle dans la cuisine, en disant que c'était une vilaine poupée pour un enfant de mon âge. Je ne le revis plus. Mais l'impression imaginaire que j'avais reçue de la brûlure me resta pendant quelque temps, et, au lieu de jouer avec le feu comme jusque-là j'en avais eu la passion, la seule vue du feu me laissa une grande terreur. » (11)

Il faudrait donc situé le cauchemar, non pas comme l’expression d’un conflit entre le « ça » et le « surmoi », mais comme l’expression d’une tension liée à l’impossibilité de concilier l’amour et la haine, le désir et l’hostilité, bref, d’assumer l’ambivalence des sentiment vis-à-vis de l’objet aimé.

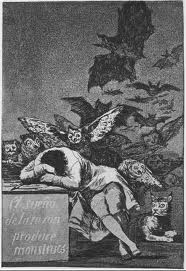

L’histoire et l’anthropologie peuvent, ici, nous apporter un éclairage important. La grande époque du cauchemar fut celle de la chasse aux sorcières. Le plus extraordinaire, quand on étudie la question, c’est qu’on s’aperçoit que tous les protagonistes de la chasse aux sorcières, la sorcière, l’inquisiteur et les avocats de sorcières, ont tous la notion qu’à l’arrière plan de toutes ces histoire de sorcellerie, il y a des cauchemars.

Francisco de GOYA, Le sommeil de la raison engendre des monstres, 1797

Nombre de sorcières, quand elles témoignent, déclarent que le sabbat s’est produit durant leur sommeil. Ainsi, en 1606, Megdelaine de Aymard, treize ans, accusée de sorcellerie, avoue que lorsqu' « elle dormait, survint dans la dite chambre, qui l'esveilla la foullant de son pied où estant esveillée, elle vist aux rayons de clarté de la lune que c'estait ung homme habillé de drap noir ayant manteau, chapeau, une espée pandüe à son cousté, lequel d'abord dict à ladite confessante que si elle cryait il la tuerait, et lors luy dict qu'il fallait que ladite confessante se donna à luy, et luy promit de la rendre riche. » Le démon lui fit renoncer à son baptême et à Dieu, puis, pour sceller leur union, il la « marqua » : « ledit diable luy dict que c'estait à cause qu'elle estait des siennes qu'il la voulait marquée, mais qu'il ne luy ferait point de mal, et de faict ledit diable mordit avec ses dents dans l'oeil droit de ladite depposante, et depuis ledit temps ladite depposante a fort peu veu dudit oeil » (12). L'enfant, frappée de cécité hystérique depuis son cauchemar, est ainsi « confondue » et prestement livrée à la justice des inquisiteurs.

Les esprits éclairés s’alarment. Michel de Montaigne le dit explicitement : le malheur des « sorcières », vient de ce qu’elle rencontrent des esprits assez retors pour « donner corps à leurs songes » (13). Jean Wier (1515-1588), médecin et démonologue, fut à plusieurs reprises avocat de « sorcières » et, pour assurer leur défense, il étudia leur « pharmacopée », afin de démontrer au tribunal que le sabbat n'était rien d'autre qu'un rêve causé par une drogue, prise par voie transdermique, sous la forme d’un onguent. Il observe que la sorcière frotte et échauffe son corps pour ramollir ses chairs et qu'elle utilise de l'huile pour « que les ouvertures de l'épiderme soient ouvertes. » Cette opération vise à produire un relâchement des pores de l'épiderme afin que « la vertu des sucs descende dedans. » Ses onguents troublent l'esprit de la dormeuse, au point qu'elle s'imagine voler dans le ciel, puis se rendre « aux banquets, aux danses et aux embrassements des plus beaux jeunes hommes », bref, elles voient « toutes choses desquelles elles sont comme jouissantes » (14). Cette thèse sera aussi défendue par le philosophe et médecin Girolamo Cardano (1501-1576 - Jérôme Cardan en français) et le philosophe et alchimiste Giambattista della Porta (1535-1615). Le médecin Adam Lonicier (1528-1586) remarqua que les femmes utilisaient les mêmes onguents pour favoriser les contractions utérines, soit pour faciliter l'accouchement, soit pour avorter. D’après des historiens, notamment Antonio Escohotado et Carlo Ginzburg, ces onguent contenaient de l’ergot de seigle, champignon qui contient un alcaloïde - l'ergonovine - à partir duquel, en 1943, Albert Hofmann synthétisera l’acide lysergique diéthylamide (L.S.D.) (15).

Johann Heinrich Füssli, L’Incube quittant deux jeunes femmes endormies, 1810

Plus étonnant, l’Eglise ne disconvient pas que les sabbats soient des « songes. » Mais pour les inquisiteurs, que les actes diaboliques aient lieu « en songe » ou « en vrai », ne change pas grand chose à l’affaire. L'Eglise avait d’ailleurs publiée, dès le Xe siècle, dans les "Canon Episcopi" que les démons intervenaient dans les rêves et empruntaient l'apparence « de personnes tantôt connues tantôt inconnues. » Des bulles pontificales avaient confirmer cette certitude : le pape Innocent III (XIIIe) publie la bulle "De terrore somniorum" et le pape Innocent VIII (XVe), la bulle "Summis desirantes affectibus". Heinrich Kramer et Jacob Sprenger, les inquisiteurs auteurs du "Malleus maleficarum" (Le marteau des sorcières, 1486), précisent l'usage que les démons font des rêves : ils s’y introduiraient sous la forme d' « incubes », c'est-à-dire de démons d'apparence masculine, pour des coïts avec les femmes endormies. Ils répandent dans leur vagin un sperme « glacé », préalablement prélevé sur des hommes, par l'entremise de démons « succubes » (démons féminins et invisibles). Les enfants qui naissent de telles unions, sont réputés forts, robustes et évidemment très méchants. L'inquisiteur Ulrich Molitoris (1442-1507), auteur du "De lamiis et phitonicis mulieribus" « croit pouvoir établir comment, par le seul moyen d'illusions, le diable est capable d'abuser notre esprit en suscitant à nos yeux des fantasmagories et autres choses semblables. » Au plus près des "Canon Epicopi" - qui récuse comme « hérétique » l’idée qu'une âme puisse s'envoler sur un balai ou quitter son corps, par exemple, en prenant l'apparence d'un chat noir – Molitoris qu’il n’y a pas de vrai « Sabbat des sorcières » et qu’il s’agit de fantasmagorie fabriquées par le démon. Le fait que le Sabbat résulte de visions provoquées par le diable ne change évidemment rien au sort des dites sorcières qui, « à l'instigation du diable, se livrent à l'apostasie en s'écartant du Dieu vrai et très pieux, en se donnant elles-mêmes au diable et en lui faisant des offrandes. Il s'ensuit, à cause de l'apostasie et de leur volonté corrompue, ces scélérates doivent être, par le droit civil, punies du châtiment de mort » (16). Pour contrer les moyens de défense d’un Jean Wier, le jurisconsulte Jean Bodin (1529-1596), dans ses "Instructions aux juges en matière de sorcellerie", déclare en outre l’usage d’onguent, circonstance aggravante et preuve supplémentaire de la volonté perverse de la sorcière d’aller à la rencontre du démon : « si l'on trouve l'accusé recouvert de graisse, on doit le soumettre à la question. » L'inquisiteur Johannes Nider (1380-1438) note à propos d'une sorcière : « Après s'être déshabillée et enduite de cette pommade elle s'endormit et, aidée par le diable, elle rêva de la lubrique Vénus » (17).

Comment expliquer que les dites « sorcières » aient à ce point collaborer à leur propre perte en racontant des rêves qui leurs portaient si hautement préjudices ? Car ils s’agissaient au fond de rêve d’affamée, le sabbat étant d’abord, et avant tout, un banquet où la rêveuse hallucine les mets les plus délicieux. Notons que les femmes dans les communautés rurales pauvres, servies en derniers, étaient sans doute les plus exposées à la faim. Le sabbat est aussi un rêve d’amour, de désir, d’extase et de danse. On diabolisera cette faim, en faisant des sorcières des mangeuses d’enfants et les sorcières devinrent l'image même de la mauvaise mère.

Francisco de Goya, Caprices, trois sorcières font rôtir un avorton à la broche, 1799

Dans les communautés paysannes pauvre, l’envie est, de loin, le sentiment le plus menaçant : celui qui s’abandonne à manger au-delà de sa ration, celui qui mange les semences, menace de mort tout le groupe. Périodiquement affamée, la communauté ne peut survivre que par l’acceptation collective des plus strictes restrictions. Sudhir Kakar écrit, à propos des Oraons, communauté formant l’une des tribus les plus miséreuses des plateaux de l'Inde orientale, qu'ils doivent, au quotidien, composer avec le « shaitan » (le diable). Un « bhagat » (sorte de chaman) explique cette nécessaire compromission : « Parfois le shaitan a de quoi manger et parfois il reste le ventre vide. Quand il n'a pas de quoi se nourrir, il punit celui dont il habite le corps. Notre devoir est de le pacifier et de lui donner sa part de nourriture. Quand le shaitan reçoit le sacrifice d'un poulet ou d'une chèvre, le plus souvent il n'insiste pas et s'en va. Il est très gourmand. Après tout, chacun d'entre nous a un estomac à remplir, le shaitan comme vous et moi. » S. Kakar observe encore que pour un Oroan, les « impulsions à l'envie, clivées, interdites, contraires à l'éthique de la tribu, cohabitent avec les sentiments de culpabilité qu'engendre leur existence. Etre puni par un shaitan soulage alors d'un conflit interne beaucoup plus pénible et des sentiments d'"être mauvais" qu'il génère. Le départ du shaitan marque la restauration des défenses contre l'avidité et l'envie par la répression des désirs vils, "démoniaques". L'individu peut de nouveau se sentir "bon", aimable et donc aimé de son Surmoi ». S. Kakar écrit encore à propos des rites de désenvoûtement hindou : « le "peschi" [transe où l'esprit possesseur se dévoile] s'efforce, par le rite, de transformer en conviction la croyance du patient selon laquelle ses aspects mauvais et impulsifs ne sont pas à l'intérieur mais à l'extérieur de lui ; qu'ils ne sont pas les siens propres mais ceux d'un "bhûta" [esprit d'un mort]... La possession par un "bhûta" musulman reflète les efforts désespérés du patient (hindou) pour se convaincre que ses appétits pour les nourritures interdites, les tumultes de sa sexualité et sa rage incontrôlée appartiennent au musulman destructeur de tabous, aux antipodes de son "bon" soi hindou » (18).

Le diable est un affamé, en cela semblable aux vampires, qui ont faim de sang et aux ogres, affamés de chaire humaine. L’intériorisation des restrictions portant sur l’alimentation créait sans doute chez les dites « sorcières », une tendance analogue à vouloir imputer leur tendance « envieuse » d’affamée à un démon, à un être essentiellement extérieure à elles-mêmes et était venu les posséder. En reconnaissant que ces mauvaises tendances ne leurs étaient pas imputable, en affirmant qu’elles étaient l’œuvre du démon, l’inquisiteur devait leur apporter une forme de soulagement moral... avant de les envoyer au bûcher.

Notes :

(1) Donald W Winnicott, Jeu et réalité, Paris, NRF Gallimard, 1971, p. 21.

(2) cité in Freud, Introduction à la psychanalyse (II, 8), Paris, PBP Payot, 1965, p. 118

(3) Georges-Arthur Goldschmidt, Narcisse puni ou La part échappée, Paris, Plon, 1990, p. 27

(4) Primo Levi, Si c'est un homme, Presse-Pocket, 1988, p. 65

(5) Mungo Park, Voyage à l'intérieur de l'Afrique, FM/La découverte, 1982, pp. 163-164.

(6) Georges Perec, La boutique obscure, 124 rêves, Paris, Denoël, 1973, rêve n° 4

(7) Marcel Proust, Les plaisirs et les jours, chapitre XVII (« Rêve ») de la neuvième et avant-dernière section du recueil intitulée « Les regrets rêveries couleur du temps ».

(8) Homère, l’Odyssée, XX, v 87-90.

(9) Mélanie Klein, Envie et gratitude, Tel Gallimard, 2008, pp.18, 27s, 66s.

(10) Louis Althusser, L’avenir dure longtemps, suivis de Les faits, Paris, Stock, 1992, p. 289

(11) Le rêve se situe dans la suite de la deuxième partie du roman, qui en compte cinq.

(12) Robert Mandrou, Possession et sorcellerie au XVIIe siècle, Paris, Hachette/pluriel, 1997, pp. 21-22. (13)Montaigne, Essais (III, 11).

(14) Songes de la Renaissance, textes rassemblés et présentés par Françoise Joukovsky, Paris, C. Bourgois, coll 10/18, 1991, pp. 86-87.

(15) Voir : Antonio Escohotado, Histoire élémentaire des drogues, Paris, Editions du Lézard, 1995, p. 57 ; Carlo Ginzburg, Le sabbat des sorcières, Paris, Gallimard, 1992 pp. 279-280 ; Carlo Ginzburg, Les batailles nocturnes, Flammarion, 1984, pp. 35-37

(16) C. Ginzburg, Les batailles nocturnes, op ; cit., pp. 216-217 ; voir aussi, C. Ginzburg, Le sabbat des sorcières, op. cit., pp. 102 et 278.

(17) Antonio Escohotado, op. cit., pp. 56 et 53.

(18) Sudhir Kakar, Chamans, mystiques et médecins, Paris, Seuil, 1997, pp. 139-140 et 127