Chapitre XIII Où il est question de l’histoire du siècle écoulé, du triomphe de la spéculation et de l’anti-atlantidisme primaire de Platon

Résumé des épisodes précédents : Le sage Démocrite et son jeune compagnon, Protagoras, ont reprit leur route vers le Palais de César Sarkominus, et le sage évoque l’histoire récente. Ayant reçu, quelques dizaines d’années plutôt, une lettre d’Auguste Comtus contenant des prédictions sur le règne de Sarkominus, Démocrite a jugé à propos, d’enquêter afin d’éclaircir la question des « prémonitions » qui défient sa philosophie radicalement matérialiste.

1. A propos de la guerre et de la jeunesse de Démocrite

Notre voyage par voie terrestre de Lugdunum à Cabillonum, puis, par barque, sur la rivière Icauna et le fleuve Sequana, jusqu’à Lutèce se déroula sans encombre (1).

Aussi ne rapporterais-je que la fresque historique que Démocrite m’a dépeinte.

Comme nombre de grecs de son âge, il partit combattre la barbarie teutonne et, subissant la défaite, il connu la captivité. Sa voix devenait étrange quand il évoquait ces années, comme s’il avait honte d’avouer qu’elles comptèrent, dans sa vie, parmi les plus importantes, et peut-être même, parmi les plus belles.

Il découvrit que l’état de Nécessité, porté à l’extrême, confère un éclat puissant au moindre des mouvements inspiré par le sens de la Justice. Un geste de camaraderie entre combattants désorientés sur le champ de bataille, un signe de solidarité ou un rire partagé entre captifs de races différentes, un geste improbable d’humanité discrètement effectué par un gardien, attestait qu’une vergogne joyeuse, étouffée sans doute, persévérerait en l’homme, lors même que tout inclinait vers la démoralisation, le cynisme et l’égoïsme cruel. Il ressentit comme jamais ce sentiment, troublant comme l’amour, d’éprouver avec autrui le sentiment partagé que la vie vaut d’être vécue.

Il comprit alors que le sage n’était pas là pour enseigner quoi que ce soit, et encore moins de diriger les hommes et que son rôle était de donner à voir cet accord avec la vie. Le sage n’était là que pour compléter un monde et rétablir le contraste avec la pléthore des insensés offrant en exemple leur jouissance soumise à l’avidité et à l’impulsion destructrice. Le sage tient le pendant des insensés, pour que l’homme trouve un second point d’appui dans sa recherche d’un accord entre ce que lui impose la Nécessité et ce que lui commande la Justice.

2. A propos de l’ascension des Atlantidéens

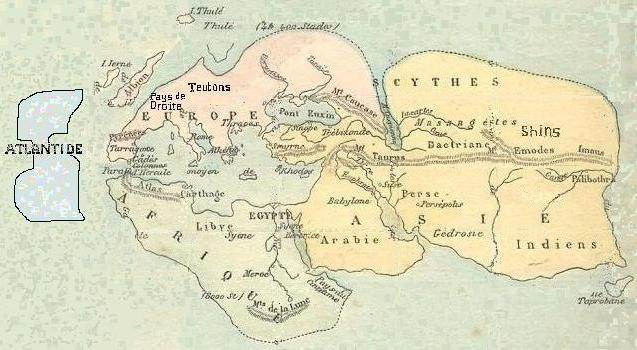

A la faveur des guerres et des massacres déclenchés par les Teutons, les Atlantidéens, avec « une armée venue à travers la mer Atlantique », marchèrent victorieux et établirent peu à peu leur hégémonie sur le monde.

Les Atlantidéens jouissent d’une position confortable, d’abord, parce que leur île est inexpugnable, ensuite parce qu’ils disposent d’une flotte trirème et d’une armée sans pareil. Ce peuple, note Platon, a « acquis des richesses immenses, telles qu’on n’en vit jamais dans aucune dynastie royale et qu’on n’en verra pas facilement dans l’avenir ». Beaucoup de richesses leur viennent « du dehors, grâce à leur empire, mais c’est l’île elle-même » qui leur fournit « la plupart des choses à l’usage de la vie. » Les métaux, le naphte, le bois, les plaines fertiles, tout cela, ils en disposent en abondance.

L’Atlantide est une Union de plusieurs Etats, fédérée par un chef considéré comme le descendant d’Atlas. Les différents rois ont pour principes « de ne jamais porter les armes les uns contre les autres, de se réunir pour se prêter main-forte, de délibérer en commun, sur les décisions à prendre touchant la guerre et les autres affaires, mais en laissant l’hégémonie à la race d’Atlas. »

Malgré son anti-Atlantidisme primaire – que nous l’expliciterons plus loin -, Platon reconnaît la superbe de ce peuple. Maîtrisant l’art des architectes, il a « jeter des ponts sur les fossés d’eau de mer » et élevé des bâtiments immense et somptueux. En particulier un temple dédié à Poséidon, dont les murs sont revêtus d’argent, hormis les acrotères (2) qui sont en or. A l’intérieur, la voûte est « tout entière d’ivoire émaillé d’or, d’argent et d’orichalque » et la salle est dominée par la statue du « dieu, debout sur un char, conduisant six chevaux ailés » avec « en cercle autour de lui, cent Néréides sur des dauphins. » (3)

3. Où les Atlantidéens rencontrent dans les Scythes un obstacle à leur expansion

Les Atlantidéens, dans leurs expansions, ne connurent que l’obstacle que dressèrent les farouches Scythes, qui, des années durant, les tinrent en respect. Les deux rivaux, d’abord épuisés par la guerre contre les Teutons, sommèrent les peuples de se rallier à l’un ou à l’autre et alternèrent observation armée et affrontement par alliés interposés. Ils n’en furent toutefois jamais loin de se détruire mutuellement.

Les Scythes menaient une existence frugale et ordonnée selon des principes égalitaires, du moins d’après ce qu’ils prétendaient. Ce dernier point fait d’ailleurs toujours l’objet de polémiques. Eratosthène et Apollodore ont mit en doute l’égalitarisme des Scythes et ont ironisés sur les intellectuels qui, les ayant visités, louèrent la « sagesse » de ce peuple. Ils blâment Homère en personne, pour avoir salué ces cavaliers qui se nourrissent, au cours de leurs pérégrination du lait des juments, et venté « ces vertueux Hippémolges, ces peuples qui ne se nourrissent que de lait, et qui, étrangers à toutes les jouissances de la vie, peuvent bien être appelés les plus justes des hommes. » Eschyle a suivi ce jument : « Ils vivent d'hippacé (des chevaux), mais possèdent des lois sages » L’historien Éphore de Cumes écrit dans son « Europe » que ce sont bien « les Scythes qui ont mérité d'être appelés les plus justes des hommes ; qu'il existe notoirement parmi les Scythes Nomades des tribus entières qui n'ont pour se nourrir que le lait de leurs juments, et qui l'emportent sur tous les autres peuples par le respect qu'elles ont de la justice. » (4) Hérodote observe aussi les tendances égalitaristes de ce peuple : « Les femmes sont communes entre eux, afin qu'étant tous unis par les liens du sang, et que ne faisant tous, pour ainsi dire, qu'une seule et même famille, ils ne soient sujets ni à la haine ni à la jalousie. » (5) Pour Eratosthène et Apollodore, ces intellectuels se laissèrent abuser par la propagande Scythe, et ils estiment qu’il suffit de voir l’inégalité extrême qui règne aujourd’hui parmi les Scythes pour douter de la légende d’un peuple qui « ne possèdent rien en propre que leur coupe et leur épée, et qui mettent en commun tout le reste, à commencer par les femmes et les enfants, comme en rêve Platon. » Strabon estime le jugement d’Eratosthène et Apollodore au moins expéditif, et soutient que « du temps de nos pères (et cela est d'autant plus vrai qu'on se rapproche davantage de l'époque d'Homère), le caractère des Scythes et l'idée qu'on s'en faisait en Grèce étaient bien réellement tels que le marque le poète » et que ces anciens Scythes étaient sans doute « la simplicité et la franchise même. » (6)

L’esprit de solidarité, Hérodote le confirme dans son récit de la résistance farouche qu’ils opposèrent aux Perses, qu’ils laissèrent s’enfoncer dans leur pays où « l'hiver est si rude, et le froid si insupportable pendant huit mois entiers » que « la mer même se glace dans cet affreux climat, ainsi que tout le Bosphore Cimmérien » Il raconte comment « les Scythes de la Chersonèse passent en corps d'armée sur cette glace » pour contourner les Perses afin de les harceler sans cesse, de « les attaquer toutes les fois qu'ils prendraient leur repas », en ne se lassant jamais « de recommencer de pareilles attaques pendant la nuit. »

Mais Hérodote aura peut-être aperçu la cause du dépérissement de l’idéal égalitaire et celle de la généralisation de l’esprit de cruauté parmi les Scythes. Hérodote fut en effet le témoin de l’ascension d’une prophètocratie qui domina le peuple. Les nomades dépendent étroitement des devins qui conseillent les itinéraires et les époques propices pour prendre la route. « Les devins sont en grand nombre parmi les Scythes », note t-il, et ceux-ci accaparèrent le pouvoir.

Les devins prirent un tel ascendant sur le peuple et une telle assurance dans leur art qu’ils établirent des plans quinquennaux de prophéties. Le plan quinquennal prenait effet, après une longue procédure de centralisation des prophéties et de ratification par le dieu Zalmoxis. Hérodote raconte : « Tous les cinq ans, ils tirent au sort quelqu'un de leur nation, et l'envoient à Zalmoxis. Voici comment se fait la députation. Trois d'entre eux sont chargés de tenir chacun une javeline, la pointe en haut, tandis que d'autres prennent, par les pieds et par les mains, celui qu'on envoie à Zalmoxis. Ils le mettent en branle, et le lancent en l'air, de façon qu'il retombe sur la pointe des javelines. S'il meurt de ses blessures, ils croient que le dieu leur est propice ; s'il n'en meurt pas, ils l'accusent d'être un méchant. Quand ils ont cessé de l'accuser, ils en députent un autre. »

Le plan quinquennal de prophéties était en général très largement dépassé, les réalisations excédant toujours tout ce qui pourrait être interprété par les devins. Toutefois, il arrivait que certaines prophéties ne se réalisent pas, et dans ce cas, le roi des devins, Joseph le Scythe, convoquait un conseil de trois devins. Ceux-ci, rapportent Hérodote, « lui répondent ordinairement que tel et tels , dont ils disent en même temps les noms, ont fait un faux serment en jurant par les Lares du palais. Aussitôt on saisit l'accusé ; quand on l'a amené, ils lui déclarent que, par l'art de la divination, ils sont sûrs qu'il a fait un faux serment. Si l'accusé nie le crime et s'indigne qu'on ait pu le lui imputer, le roi fait venir le double d'autres devins. Si ceux-ci le convainquent aussi de parjure par les règles de la divination, on lui tranche sur-le-champ la tête, et ses biens sont confisqués au profit des premiers devins. Si les devins que le roi a mandés en second lieu le déclarent innocent, on en fait venir d'autres ; et, s'il est déchargé de l'accusation par le plus grand nombre, la sentence qui l'absout est l'arrêt de mort des premiers devins. »

Il ne faudrait pas croire qu’en appel le jugement des devins confirmait systématiquement celui des premiers devins ! Au sein de l’assemblée des devins, les purges furent même très fréquentes. Les devins condamnés étaient exécutés de la sorte : « on remplit de menu bois un chariot, auquel on attelle des boeufs, on place les devins au milieu de ces fagots, les pieds attachés, les mains liées derrière le dos, et un bâillon à la bouche. On met ensuite le feu aux fagots, et l'on chasse les boeufs en les épouvantant. C'est ainsi qu'on brûle les devins, non seulement pour ce crime, mais encore pour d'autres causes ; et on les appelle faux devins. » (7) Les Scythes imaginèrent un corps spécial de devins chargés de prévenir les activités hostiles à la bonne réalisation du plan quinquennal et la terreur s’installa bientôt chez les Scythes : il suffisait d’être convaincu par les moyens de la divination d’avoir eu un début d’intention de vouloir faire échouer le plan quinquennal, pour être exécuté ou réduit en esclavage, soi-même et toute sa famille.

Strabon observe qu’aujourd’hui, en dépit du fait que les Scythes se soient libérés du joug des devins et qu’ils aient adoptés la philosophie des ploutocrates, leurs mœurs ne se sont qu’à peines adoucies. Pour l’auteur, il faut voir là la conséquence de « l'influence de nos mœurs, qui a déjà altéré le caractère de presque tous les peuples, en introduisant chez eux le luxe et les plaisirs, source nouvelle de mille artifices et de mille convoitises. Il a suffi, par exemple, que ces peuples aient voulu essayer de la mer pour que leurs moeurs se soient aussitôt gâtées, et qu'on les ait vus prendre des différentes nations avec lesquelles ils se mêlaient, le goût du luxe et les habitudes mercantiles, tendances qui semblent à vrai dire devoir adoucir les moeurs, mais qui, par le fait, les corrompent en substituant la duplicité à cette précieuse simplicité dont nous parlions tout à l'heure. » (8)

4. Où l’on apprend comment la guerre larvée entre Atlantidéens et Scythes fit progresser les sciences et les techniques

Durant cette période de rivalité entre Atlantidéens et Scythes, les ploutocrates ne perdirent jamais complètement leur influence, mais ils furent obligés d’en rabattrent sur leurs prétentions. Ils devaient préserver la cohésion de l’empire qui unissait les atlantidéens et leurs alliés, gagner le soutien des peuples, concéder des droits démocratiques et un peu de justice, sans quoi, ils n’auraient pu raisonnablement pu compter sur leurs propres peuples à l’instant d’affronter les Scythes. L’esclavage lui-même se réduisit et s’adoucit. Les beaux esprits, sans appeler à l’abolition, proclamaient : « Songe donc que cet être que tu appelles ton esclave est né d'une même semence que toi, qu'il jouit du même ciel, qu'il respire le même air, qu'il vit et meurt comme toi » et « Les esclaves aussi sont des hommes : ils ont sucé le même lait que nous, quoique un mauvais destin ait pesé sur eux. » (9)

Ce que les ploutocrates perdirent par la surexploitation, ils le récupérèrent grâce à des innovations qui augmentèrent la productivité du travail.

Des machines puissantes capables d’élever et de déplacer des charges imposantes furent conçues pour faciliter la construction des bâtiments. Héron d’Alexandrie, reprenant les travaux de Philon et Archimède, a consigné toutes ces innovations dans son Baroulkos (l’Élévateur). Dans l’agriculture, Archimède, pour irriguer les champs, introduisit la vis sans fin qui permet de puiser dans les eaux souterraines. Pour les moissons, on vit apparaître « une méthode économique ; outre qu'elle épargne la main-d'œuvre, elle termine une récolte entière avec la journée d'un bœuf. » Il s’agit d’ « un chariot monté sur deux petites roues ; la surface carrée est garnie de planches renversées en dehors ». Le bœuf « dès qu'il pousse la machine à travers les blés, tous les épis saisis par les dents s'y entassent, sans que la paille rompue puisse y entrer, tandis que le bouvier élève ou abaisse le char qu'il dirige par derrière. Ainsi, en quelques heures, moyennant un petit nombre d'allées et de venues, il expédie toute la moisson. » (10)

Les innovations ne concernaient pas seulement les travaux publics, l’industrie et le commerce. Les services aux personnes eux-mêmes commencèrent à se transformer. Héron d’Alexandrie entreprit de moderniser les temples afin d’accroître la productivité des prêtres. En les libérant des tâches prosaïques, ceux-ci purent consacrer leur temps à écouter la détresse des hommes et à interpréter leurs songes. C’est dans cet esprit qu’il conçu et breveta plusieurs machines hydrauliques et pneumatiques (consignées dans son « Pneumatiques »). On retiendra son autel qui, lorsqu’on allume un feu par-dessus, fait bouger les statues pour qu’elles fassent des libations automatique. Le feu dilate l’air renfermé dans le piédestal, qui pousse alors le liquide (eau ou vin) qu’il contient dans un tube qui monte jusque dans une coupe tenue dans la main de la statue ; sous le poids du liquide, la coupe s’incline et produit une libation. Il conçu aussi des vases à ablutions fonctionnant avec des pièces de cinq drachmes. La pièce de monnaie, en glissant par un orifice, inclinait, sous l’effet de son poids, une règle qui soulevait le couvercle d’une pyxide, qui laissait alors s’écouler de l’eau par un tuyau ; jusqu’à ce que la pièce, en tombant au fond du réceptacle, libère la règle de sa pesanteur, ce qui avait pour effet de ramener la règle dans sa position première, de refermer le couvercle et d’interrompre l’écoulement de l’eau. Il conçu aussi l'éolipyle (porte d'Eole) : en chauffant l'eau contenue dans une chaudière dissimulée, la vapeur d'eau produisait un puissant mouvement permettant d’ouvrir les portes des chapelles (11).

La science connue dans le même mouvement des avancées conséquentes. Aristarque de Samos mesura les distances qui séparent la Terre, la Lune et le Soleil, le diamètre du Soleil ; Ératosthène calcula la circonférence de la Terre et argumenta en faveur de l’héliocentrisme ; Philolaos de Crotone argumenta l’hypothèse héliocentrique ; Pythéas, par ses calculs, confirma la sphéricité de la terre et son oblicité ; Archimède argumenta l’hypothèse de la rotation terrestre. Les mathématiques et la géométrie connurent, grâce à Archimède, Euclide et Apollonios de Perga, une série d’avancées décisives. Et les géographes capitalisèrent ces savoirs pour fournir des cartes de plus en plus précises, ce qui améliorèrent la navigation, pour le plus grands profits des ploutocrates.

Les militaires, évidemment, profitèrent de ces inventions : il n’est que de songer aux machines infernales, conçues par Archimède, qui agrippaient les galères ennemies avec « de grosses antennes en forme de crocs, et cramponnant les vaisseaux, les enlevaient par la force du contrepoids, les laissaient retomber ensuite, et les abîmaient dans les flots ; il en accrochait d'autres par la proue avec des mains de fer ou des becs de grue, et, après les avoir dressées sur leur poupe, il les enfonçait dans la mer, ou les amenait vers la terre par le moyen de cordages qui tiraient les uns en sens contraire des autres ; là, après avoir pirouetté quelque temps, elles se brisaient contre les rochers qui s'avançaient de dessous les murailles, et la plupart de ceux qui les montaient périssaient misérablement. » (12) Héron d’Alexandrie dans son « Chirobaliste » décrit des dizaines de machines non moins destructrices.

Les Scythes contraignirent leur peuple et leurs alliés à des sacrifices croissants pour tenter d’égaler les atlantidéens et leurs alliés. Ils créèrent un corps spécial de devins, chargé de deviner les inventions des Atlantidéens, mais les résultats ne furent pas à la hauteur des leurs espérances. Epuisé par cette guerre économique, ils capitulèrent.

5. A propos de l’essor des ploutocrates et de l’apparition de la flex-servitude

La capitulation des Scythes libéra les ploutocrates du fardeau de la guerre, aussi jugèrent-ils qu’il était grand temps de remettre le peuple à sa place. Sans doute était-il impossible de ressusciter l’ordre cruel et inégalitaire des temps anciens, mais ils surent patiemment le restaurer.

Il suffisait en fait, pour le rappeler, de changer la manière de percevoir sur cet état d’inexistence sociale que l’on appelle « chômage » : il fallait ne plus y voir un « problème » à résoudre, mais la « solution » même aux problèmes des ploutocrates. « L'esclave souhaite bien vite d'être affranchi, observe Epictète. « Que l'on m'affranchisse, dit-il, et à l'instant mon bonheur est complet. » On l'affranchit : aussitôt, n'ayant plus où manger, il cherche quelqu'un à flatter, quelqu'un chez qui dîner. Il fait argent de son corps, et se prête aux dernières infamies. Qu'il trouve un râtelier [où manger], et le voilà retombé dans une servitude bien plus dure que la première. » (13) Le chômage, et la misère qui l’accompagne, fut élevé au rang de contremaître moderne, plus efficace que ceux des temps anciens, trop prompt à abattre leurs fouets pour ne pas inspirer le sentiment de la révolte.

Les ploutocrates proclamèrent que le chômage n’avait qu’une seule cause : les prétentions exorbitantes des esclaves et des plébéiens pauvres, qui préféraient leurs loisirs à des émoluments trop bas, mais fixé d’après les lois du marché. Les ploutocrates juraient que le chômage aurait tôt fait de disparaître si les pauvres y mettaient un peu du leur et se pliaient, comme eux-mêmes le faisait, à la loi du marché.

Ils ne manquaient d’ailleurs pas de faire observer que toute la différence entre le maître et l’esclave - ou entre le patron et l’employé -, tenait dans le fait que le premier acceptait de prendre des risques quand les autres cherchaient à s’en prémunir. Et ils ajoutaient que les uns et les autres s’unissent finalement selon un rapport de complémentarité, les patrons dirigeants parce qu’ils savaient prendre des risques et les travailleurs obéissants pour ne pas prendre de responsabilités. Aristote chanta cette harmonie qui uni le preneur de risques et l’obéissant : « par suite, l'autorité du maître sur l'esclave est également juste et utile. L'intérêt de la partie est celui du tout ; l'intérêt du corps est celui de l'âme ; l'esclave est une partie du maître ; c'est comme une partie de son corps, vivante, bien que séparée. Aussi entre le maître et l'esclave, quand c'est la nature qui les a faits tous les deux, il existe un intérêt commun, une bienveillance réciproque. » (14) Platon tempéra ce genre d’enthousiasme lyrique, en mettant en garde contre les excès auquel conduit une bienveillance déplacée : « Toute parole adressée à un esclave doit être un ordre absolu et il ne faut point jouer avec ses esclaves, soit hommes, soit femmes, comme le font beaucoup de gens, qui rendent ainsi sottement leurs esclaves plus délicats. » (15).

D’ailleurs bien des ploutocrates faisaient observer qu’en assumant seuls les risques, ils subissaient une sorte d’ « iniquité » : soumis à l’implacable loi du marché, leurs profits variaient en fonction de l’activité ; tandis que l’esclave et le plébéiens pauvres exigeaient un traitement égal, quelque soit le niveau d’activité. Pour remédier à cette « iniquité », Caton imagina la « flex-servitude », qui permettait d’adapter le niveau des émoluments aux fluctuations du marché. Par exemple, la quantité de travail, dans l’agriculture, étant faible en hiver, et élevée en été, l’employé devait percevoir, « pour l'hiver, quatre boisseaux de froment, et quatre et demi pour l'été » ; « une hémine de vin » en hiver, mais un « setier par jour » en été. (16)

Les ploutocrates prétendaient éprouver la plus grande tristesse devant le spectacle des miséreux privés d’emploi. Aussi réduisirent-ils les distributions de pains gratuits pour stimuler leur ardeur à rechercher un emploi. Ils se demandaient pourquoi, parmi les plus pauvres - lors même que ceux-ci étaient à disposer à travailler pour des émoluments conforme à la loi du marché, c’est-à-dire très inférieurs à ceux que l’on pratiquait généralement – ne parvenait pas à trouver du travail. Ils ne tardèrent pas à découvrir que ces très pauvres rencontraient l’hostilité de ceux qui disposaient déjà d’un emploi, et que ces derniers s’organisaient pour nuire et rendre la vie impossible à ceux qui avaient été recruté pour une somme inférieure à celle qu’ils percevaient. Aussi afin de protéger ceux qui acceptaient un émolument conforme à la loi du marché, il fallait proscrire à ceux qui disposaient déjà d’un emploi un droit de s’organiser qui provoquait tant de nuisance. Platon, qui arrondit ses fins de mois en travaillant comme consultant, recommande de « ne point avoir d'esclaves d'une seule et même nation, mais, autant qu'il est possible, qui parlent entre eux différentes langues » (17) et Caton préconise d’avoir « soin d'entretenir toujours parmi [ses esclaves] des querelles et des divisions. » (18) Mais surtout, il fallait, pour répandre l’esprit de division, en distribuant des avantages en fonction du « mérite ». « Il est bon, enseigne Varron, quand un ouvrier se distingue, de le consulter sur la direction des ouvrages. Cette déférence le relève à ses propres yeux, en lui prouvant qu’on fait cas de lui, qu’on le compte pour quelque chose. Stimulez encore son zèle par de meilleurs traitements, une nourriture plus choisie, des vêtements moins grossiers, l’exemption de certains travaux; ou bien encore par la permission de faire paître à son profit quelques bestiaux sur la propriété du maître. » Le contremaître joue ici un rôle majeur, et le ploutocrate, toujours selon Varron, ne devra pas juger excessif « de stimuler, par des récompenses, le zèle des chefs ; de leur former un pécule, de leur faire prendre des femmes parmi leurs compagnes de servitude. On fera bien de flatter leur amour-propre, en leur donnant de temps à autre quelque marque de considération. » (19)

En quelques années, l’idée que ceux qui « réussissaient » ne faisant que révéler leur aptitude à prendre des risques s’imposa dans les esprits, ainsi que l’idée que, seuls, les envieux pouvaient leurs reprocher leurs réussites.

Démocrite, qui riait d’avance de passer pour un envieux, comptait parmi les rares à railler ces hommes qui « réussissaient » : « Ces hommes n’ont pas honte de se déclarer heureux en [trouvant de l’or] parce qu’ils ont creusé les profondeurs de la terre par les mains d’esclaves enchaînés dont les uns périssent sous les éboulements et les autre soumis pendants des années à cette nécessité demeurent dans ce châtiment comme dans une patrie. » (20)

6. A propos de l’émergence de l’empire des Shins et du déclin de la science et des techniques

Le sort des travailleurs, esclaves ou libres, s’aggrava avec la nouvelle politique de l’empereur des Shins. Un temps à l’école des Scythes, cet empereur comprit qu’en mettant à dispositions des ploutocrates atlantidéens des millions d’esclaves, il obtiendrait toutes les techniques et les sciences qui avaient fait cruellement défaut aux Scythes.

Cette masse presque gratuite de travailleurs ainsi livrée en pâture excita la rage de profit des ploutocrates, si bien que pour saisir cette aubaine, ils transportèrent leurs fabriques dans cette lointaine contrée. Les ploutocrates en livrant leurs technologies se déclaraient heureux d’une telle transaction, non seulement à cause des profits considérables qu’ils réalisaient, mais aussi parce qu’il trouvait dans cet allié inespéré, la possibilité de rappeler à leurs propres peuples qu’ils n’étaient pas irremplaçables.

Les ploutocrates cédaient d’autant plus volontiers leurs technologies aux Shins, que la découverte scientifique et l’innovation étaient de plus en plus ouvertement méprisées.

En effet, à quoi bon la science et la technique, quand on dispose d’une mains d’œuvre quasi gratuite, en quantité presque infinie ? Les travaux du savant et ingénieur Archytas - et ceux de ses émules - furent raillés par Aristote, qui ne leur concéda qu’une vague utilité sociale : « Considérons donc comme une heureuse invention la crécelle d'Archytas, qu'on donne aux petits enfants pour les occuper ; cela leur évite de tout casser dans la maison, car la jeunesse n'est pas capable de rester en place. » Et Platon leur reprocha ouvertement d’utiliser la science à mauvais escient, et il leur déclara « avec indignation qu'ils corrompaient la géométrie ; qu'ils lui faisaient perdre toute sa dignité, en la forçant comme un esclave de descendre, des choses immatérielles et purement intelligibles, aux objets corporels et sensibles ; d'employer une vile matière qui exige le travail des mains, et sert à des métiers serviles : dès lors la mécanique, dégradée, fut séparée de la géométrie. » (21)

Quand à l’empereur des Shins, rompu à la philosophie des oppositions complémentaires, il ne se contenta bientôt plus d’échanger le produit du travail des corps contre le produit du travail de l’esprit. Tel Crassus, qui instruisait ses esclaves pour qu’ils soient « tous distingués par leurs talents - ils étaient lecteurs, écrivains, banquiers, gens d'affaires, maîtres d’hôtel » (22) afin de les louer au prix fort, l’empereur des Shins se dota habilement d’une armée d’esclaves capables de fabriquer tout ce que l’on pouvait imaginer. Esclaves qui, s’ils gagnaient bien peu, se sentaient relever à leurs propres yeux, par l’autorisation qu’ils leur étaient accordés d’accéder à peu de savoir. Il arrivait que des ploutocrates se remémorent une vieille prophétie des Scythes (attribuée à leur premier roi des devins, Oulianov le Scythe) qui disait « le jour où nous voudrons pendre les ploutocrates, ils nous vendront eux-mêmes la corde pour le faire » ; mais ils dissipaient aussitôt leur crainte en s’avisant que l’empereur des Shins était un ploutocrate comme un autre.

7. Où l’on apprend comment triompha la spéculation

Seule une analyse superficielle pourrait laisser croire que l’enrichissement croissant des ploutocrates résultait de la seule surexploitation des esclaves, de la plèbe et des peuples asservis par eux ou par d’autres.

Leur enrichissement dépendait de plus en plus de la spéculation.

Il ne s’agit pas, ici, de décrire toute les formes que peut prendre l’activité spéculative – on sait l’imagination des ploutocrates fertile et intarissable en ce domaine.

La spéculation est, quel que soit sa forme, un procédé qui permet de reproduire artificiellement un mécanisme économique, bien connu des Cités conquérantes et qu’à fort bien décrit Suétone : « Le trésor royal d'Alexandrie qu'[Auguste] fit transporter à Rome rendit les emprunts si faciles que les intérêts diminuèrent, et que le prix des terres s'en accrut beaucoup. » (23)

C’est là un processus mécanique : un trésor, c’est de la monnaie (ou de l’équivalent monétaire puisque l’on peut fondre les vases en or et en argent en lingot). Cet afflux de monnaie va chercher à s’employer mais comme il y a peu de projets profitables à financer, l’argent, plutôt que de dormir, est prêté à des taux très bas. Mais comme l’argent emprunté ne résout pas le problème initial – le manque de projet productif dans lequel l’argent pourrait s’investir -, l’argent emprunté se tourne vers l’acquisition de biens divers, comme des terres, des maisons, des fabriques, l’achat de créances détenue par d’autres et dont on obtiendra ensuite le remboursement. Mais comme ce genre de biens se crée en petite quantité, il y a plus d’argent que de bien à acheter, ce qui a pour effet de renchérir la valeur de ces biens qu’un grand nombre d’acheteurs se dispute. La valeur de ces biens augmentant, il devient tentant de les revendre pour encaisser la plus-value, ce qui créera de nouvelles espèces monétaires qu’il faudra prêter à un taux très bas pour qu’elles trouvent preneurs, et qui une fois empruntées, servirons à l’achat de biens spéculatifs dont la valeur augmentera, ce qui encouragea leur revente et l’encaissement d’une plus-value sous forme monétaire qui...

La spéculation, comme mécanisme qui s’auto-entretient, permit de créer l’illusion d’un monde qui recevrait, périodiquement, les trésors millénaires de l’Egypte.

Pour absorber tous ces trésors de l’Egypte de millénaire qui se déversaient dans des quantités qui finissaient par dépasser les capacités d’emprunts des ploutocrates, on jugea très a propos d’inciter les citoyens et l’Etat à s’endetter sans fin. La valeur des biens, comme les terres et les maisons s’étant plusieurs fois décuplés, l’emprunt de somme colossale s’imposait au simple citoyen qui voulait acquérir un toit. Les Etats réduisirent les taxes qu’ils faisaient peser sur les ploutocrates sans réduire leurs dépenses tout compensant leurs déficits en empruntant sans réserve. Ainsi les gouvernants résolvaient la question de la grande quantité de trésor millénaire de l’Egypte qui ne trouvait à s’employer, tout en conquérant l’amitié des ploutocrates et sans s’aliéner la sympathie du peuple.

Il arriva que par les mystère d’un effet de seuil, le nombre des emprunteurs ne cessant d’augmenter, le flot de trésors millénaires de l’Egypte devint insuffisant, et qu’il fallu emprunter de plus en plus d’argent à l’empereur des Shins. Il arrivait que des ploutocrates se demandent à propos de la vieille prophétie des Scythes, si celle-ci de disait pas « le jour où les ploutocrates voudront se pendre, ils nous emprunteront la corde pour le faire » ; mais ils dissipaient aussitôt leur crainte en s’avisant que l’empereur des Shins étant un ploutocrate comme un autre, il leur interdirait de se pendre avant qu’on lui ait payé sa corde, et qu’ainsi il les sauverait de la mort.

La quête de liquidité devient bientôt le principal effort de toute la société, et Salluste, au milieu des sourds, dénonçait cette soif de crédit facile, qu’il nomme « avance », comme un monstre qui corrompt l’Etat et exacerbe les inégalités au point de mettre en péril l’édifice social : « l'avance, ce monstre farouche, dévorant, ne saurait être tolérée : partout ou elle se montre, elle dévaste les villes et les campagnes, les temples et les maisons ; elle foule aux pieds le sacré et le profane ; point d'armées, point de murailles, ou elle ne pénètre par sa seule puissance ; réputation, pudeur, enfants, patrie, famille, elle ne laisse rien aux mortels. Mais, faites tomber le crédit de l'argent les bonnes moeurs triompheront sans peine de toute cette grande influence de la cupidité. Ces vérités sont reconnues par tous les hommes, justes ou pervers. » (24)

8. A propos de la xénophobie et de l’anti-atlantidisme primaire de Platon

En effet, tous les hommes, justes ou pervers - quand ils se donnaient la peine d’y songer -, reconnaissaient que cet édifice était fragile. Jusqu’à quand pourrait-on tenir la profusion de titres créé par les spéculateurs pour une richesse aussi tangible que celle procurée par l’arrivée d’un trésor millénaire de l’Egypte ? Jusqu’à quel seuil les Etats pouvaient-ils s’endetter sans faire banqueroute ? Jusqu’à quel seuil les inégalités resteraient-elles perçues comme tolérables ? Toutes ces questions, on se gardait de les poser clairement, mais elles surgissaient à l’esprit, pour le faire défaillir.

Le plus pressé pour les ploutocrates restait de se prémunir contre d’éventuelles séditions. Et pour cela, il fallait que chaque Etat s’arme contre sa population grâce à une milice assez puissante pour le surveiller et arrêter et emprisonner les fauteurs de troubles. Il fallait pour unir le peuple, l’obliger à se solidariser avec les ploutocrates contre des ennemis, et le cas échéant en fabriquer. Salluste l’admet : « le peuple et le Sénat administraient d'accord la république dans la tranquillité et la modération, et les citoyens ne luttaient pas entre eux à qui aurait plus de gloire ou de pouvoir : la crainte de l'ennemi maintenait une bonne politique. » (25) L’ennemi idéal est toujours l’étranger, mais comme on dépendait étroitement du commerce et des prêts de l’empereur des Shins, des rois d’Arabie heureuse et d’Afrique, des princes des Indes, des maîtres de la Scythie, il fallait se trouver des ennemis étrangers qui ne soient aucun de ceux là. Comme les caisses se vidaient, il fallait songer à un ennemi qui ne vous expose pas à une guerre trop coûteuse. On songea bien aux Perses, mais ils demeuraient très puissants. On se rabattit donc sur les pirates et sur les métèques.

Platon multipliait les reproches aux atlantidéens et leur prédisait une fin terrible. Il ne leur reprochait ni leur puissance, ni leur esprit de conquête, pas même leur arrogance ! Ce qu’il leur reprochait c’était leur métissage, l’altération, au contact des peuples conquis, de leur race originelle et « divine » qui avait fondée l’Atlantide : « Mais quand la portion divine qui était en eux s’altéra par son fréquent mélange avec un élément mortel considérable et que le caractère humain prédomina, incapables dès lors de supporter la prospérité, ils se conduisirent indécemment, et à ceux qui savent voir, ils apparurent laids, parce qu’ils perdaient les plus beaux de leurs biens les plus précieux, tandis que ceux qui ne savent pas discerner ce qu’est la vraie vie heureuse les trouvaient justement alors parfaitement beaux et heureux, tout infectés qu’ils étaient d’injustes convoitises et de l’orgueil de dominer. » (26)

En un mot, l’Atlantide devenait un pays de métèques, et par conséquent, un Etat qui - s’il était en pointe dans la guerre contre les « pirates » -, se révélait de moins en moins capable de prendre la tête de la guerre contre les métèques. Or les alliés des Atlantidéens, dans leur recherche d’un ennemi « crédible » qui puisse unir leurs peuples, avait impérativement besoin de désigner le métèque comme source de tous les maux. Des dissensions entre ploutocrates d’Atlantide et ploutocrates des contrées alliées faisaient jours et l’on suspectait les atlantidéens de vouloir s’entendre avec l’empereur des Shins pour dominer le monde. Il arrivait que des ploutocrates d’Europe se demandent à propos de la vieille prophétie des Scythes, si celle-ci ne disait pas « le jour où nous voudrons pendre des ploutocrates, d’autres ploutocrates nous offrirons la corde pour le faire » ; mais ils dissipaient aussitôt leur crainte en s’avisant que l’empereur des Shins étant un ploutocrate comme un autre, il préfèrerait traiter avec des ploutocrates de plusieurs nations, pour qu’ils se fassent mutuellement concurrence, afin d’obtenir les meilleurs prix, si bien qu’il ne manquerait pas de les sauver des ploutocrates d’Atlantide.

Notes :

(1) De Lyon à Chalon-sur-Saône ; De l'Yonne à la Seine, jusqu'à Paris

(2) Dans l'architecture classique, grecque et romaine antique, les acrotères sont des socles (piédestaux) soutenant des ornements, disposés au sommet ou sur les deux extrémités d'un fronton. Par extension, les acrotères désignent les ornements eux-mêmes ; il peut s'agir de statues.

(3) Timée 24e ; Critias 114d ; 120c-120d ; 115b ; 116d-116e

(4) Citations extraites de Géographie de Strabon, pour Homère : VII, 3, 3 ; pour Eschyle VII, 3, 7 ; pour Éphore de Cumes : VII, 3, 9. ; Eschyle avait écrit une tragédie aujourd'hui perdue intitulée les Scythes. Homère mentionne aussi mentionne aussi au début du chant XIII de l'Iliade les "illustres Hippémolges qui se nourrissent de lait, pauvres, mais les plus justes des hommes."

(5) Hérodote, Histoires livre 4, CIV.

(6) Cités dans Géographie de Strabon, VII, 3, 7 ; VII, 3, 8 et 7

(7) Hérodote, Histoires, L. 4, XXVIII ; CXXVIII ; LXVII ; XCIV ; LXVIII et LXIX ; Le Bosphore cimmérien est le nom antique de l'actuel détroit de Kertch qui reliait le Pont-Euxin (l'actuelle mer Noire) au lac Méotide (l'actuelle mer d'Azov). Le Chersonèse correspond à la Crimée.

(8) Géographie de Strabon, VII, 3, 8

(9) Sénèque, Lettres à Lucilius, XLVII ; Pétrone, Satiricon, ch LXXI

(10) Palladius, De l'économie rurale, Livre VII, 2

(11) Héron d’Alexandrie, Pneumatiques, Machines V, XIV, XXX

(12) Plutarque, Les vies des hommes illustres, livre V, vie de Marcellus, XX

(13) Epictète, Entretiens, L. IV, 33s

(14) Aristote, Politique L.I., Ch. II, 1253b - § 3 ; 1255b - § 20.

(15) Platon, Lois, Livre VI, 777e – 778a

(16) M. Porcius Caton, L'économie rurale, L. I, LVI., LVII / Notes : Boisseau : récipient de forme cylindrique destiné à mesurer les solides, + ou - égal à 8,66 litre ; Hémine : mesure romaine équivalant à + ou - 27 cl. ; Setier : mesure romaine équivalant à + ou - 54 cl.

(17) Platon, Les Lois, L. VI, 777c-777d

(18) Plutarque, Vie des hommes illustres, Vie de Caton le Censeur, XXXII

(29) Varron, De l'agriculture, L. I, XVII.

(20) Démocrite d’après pseudo-Hippocrate, lettre n°17

(21) Aristote, Politiques, VIII, VI, 1340 b 26 ; Plutarque, Les vies des hommes illustres. l. v, vie de Marcellus, 174-175

(22) Plutarque, Les vies des hommes illustres, Vie de Crassus, II

(23) Suétone, Vie des Douze Césars, Auguste, XLI. 2

(24) Lettre de C. C. Salluste à C. César, VIII

(25) Salluste, guerre de Jugurtha, XLI.

(26) Platon, Critias, 120a-120c