Sans nul doute les islamistes remporteront les élections de juillet. Le seul suspense c’est de savoir qui, parmi les islamistes, l’emportera. Est-ce que ce sera le Parti de la justice et de la construction (PJC), issu des Frères musulmans, qui tente de rallier les nationalistes historiques du Front national pour le salut de la Libye (FNSL) et les révolutionnaires modérés de l’insurrection ? Ou le Mouvement islamique pour la constitution, également issu des Frères musulmans ? Ou encore le Mouvement islamique libyen pour le changement (MILC), plus radical, historiquement lié au Groupe combattant islamique libyen (GICL) qui a mené le jihad au cours des années 1990 et qui avait prêté allégeance à Ben Laden ? Nous verrons bien, mais que la mouvance islamique l’emporte, comme en Egypte et en Tunisie, n’étonnera personne. La singularité libyenne vient plutôt du caractère « chaotique » de la république à venir.

Deux libyennes devant un mur peint

Comment expliquer cette singularité ?

La révolution libyenne contre la dictature de Mouammar Kadhafi est la résultante d’une union stratégique entre cinq composantes sociales :

- une petite bourgeoisie d’artisans et de commerçants qu’un régime de corruption généralisé empêchait de s’épanouir,

- une jeunesse déclassée et condamnée au chômage,

- des minorités – notamment amazighes (berbères) et Toubous (noirs) – fortement réprimée au nom de l’ « arabisme »,

- une fraction de la ploutocratie libyenne (qui vit de la rente pétrolière) exaspérée par la perspective d’instauration d’une « dynastie Kadhafi » promise par l’accession programmée d’un des fils du « Guide » au pouvoir suprême,

- et, last but not least, les « fondés de pouvoirs » des intérêts des puissances impérialistes (USA, GB, Italie, Qatar et France principalement) qui se sont impliquées dans la guerre civile libyenne.

Coalition de forces sociales assez impressionnantes !

Whielki Krasnal, “Brothers in Arm - Revolutionaries Muammar Gaddafi, Alexander Lukashenko, Hosni Mubarak”

L’étonnant est qu’il ait fallu huit mois de combat acharné, un tel déploiement de forces international et une telle tuerie (certaine estimation parle de 60.000 morts, soit 1% de la population libyenne) pour venir à bout d’un régime usé, et plus encore, qu’il se soit trouvé tant de libyens pour sacrifier leur vie pour la défense de ce régime. La coalition anti-kadhafi a même passé un accord avec les touaregs qui soutenaient Kadhafi et leur a offert, contre leur défection, de passer impunément avec des stocks d’armes formidables au Mali (avec les conséquences que l’on sait, pour affaiblir ce régime). Ce qui a jeté le trouble parmi les partisans de Kadhafi qui n’en continuèrent pas moins à combattre avec acharnement. La haine et l’absence de volonté de réconciliation nationale des vainqueurs témoignent des rancœurs nés de ces combats, et aujourd’hui encore, les « freedoms fighters » enferment, humilient publiquement, torturent et exécutent les combattants des unités pro-kadhafi ou s’acharnent sur des populations réputés « pro-Khadafi » comme les Tawargas, dont la ville a été rasée et la population dispersée dans des camps de fortune à travers le pays.

Mur peint représentant Omar al-Mukhtar, héros de la résistance contre les Italiens

Il ne s’agit pas ici d’affirmer qu’il devait bien y avoir du « bon » dans le régime de Kadhafi (ce qui serait, en un sens, une affirmation banale car rien n’est « tout blanc, tout noir »), mais de souligner que la Libye, au contraire des autres Etats du Maghreb, est – comme bien des Etats africains - une pure création coloniale, un Etat en déficit de mémoire historique, en déficit de conscience nationale forgée par la lutte de libération nationale (si l’on excepte l’éphémère résistance d’ Omar al-Mukhtar contre les Italiens), en déficit de liens culturels capables d’unir cet assemblage de territoires et d’ethnies. Déficits que les délires « nationalistes » et « panafricains » de Kadhafi n’ont pas su compenser. Cette révolution, qui s’est instantanément muée en guerre civile, aura surtout révélée inconsistance des liens qui unissent les populations qui composent cette « nation », où la crainte et la surveillance réciproque instaurée par le régime tenait lieu de sentiment d’appartenance.

Effer Lecébé, ligne de vêtements « K »

La révolution sembla d’abord fournir un nouveau mythe unificateur et refondateur. Certes au prix d’une amnésie volontaire face à l’ampleur des collaborations dont le régime criminel de Kadhafi bénéficiait. Le lynchage et l’exécution sommaire du « Guide », la détention de son fils, Seif-al-Islam, dans des conditions qui ne permettent pas son procès et l’impunité dont bénéficient ou ont bénéficiés d’anciens hiérarques, notamment au Qatar (Moussa Koussa) et en France (Bachir Saleh), permettent d’éviter la situation gênante où l’accusé rappelle à son juge « révolutionnaire » les crimes qui les avaient jadis unis. La Libye se réfugie dans le déni de l’ampleur des violences de la guerre civile en décrétant l’impunité pour les crimes des « révolutionnaires » et occulte les mensonges de la propagande (les soi-disant milliers de morts de Benghazi, les soi-disant hordes de mercenaires nègres gavés de viagra se livrant à des viols de masse, etc.) forgés pour convaincre l’opinion internationale du caractère « humanitaire » de l’intervention occidentale. Mais, après tout, Renan lui-même en convient, il n’est pas de sentiment national sans une certaine amnésie.

Dessin de Mohammed Bin Al Amin exécuté dans la prison d'Abu Salim sous le régime de Kadhafi

Si le mythe unificateur et refondateur de la révolution à fait long feu, c’est tout simplement parce que les composantes sociales unies dans la révolution ont très rapidement perdues leur cohésion.

- La petite bourgeoisie aspire à la libéralisation d’une économie qui n’a été que très partielle sous Kadhafi, car les « Comités révolutionnaires », pilier du régime Kadhafi, profitaient de la rareté des biens consécutive à l’embargo international. D’une part parce que cette rareté « justifiait » le contrôle étroit de l’économie et de ces agents et, d’autre part, parce qu’elle permettait de déployer un système de corruption et de clientélisme. La petite bourgeoisie souhaite un Etat de droit et un exercice local du pouvoir, en telle sorte qu’elle puisse le contrôler et prévenir la résurgence d’un pouvoir central et corrompus. Tendanciellement, ses revendications, à demeurer insatisfaites, peuvent la porter à souhaiter la fragmentation du pays, comme en témoigne les déclarations d’autonomie des villes de Misrata et de Benghazi ou celle de la région cyrénaïque.

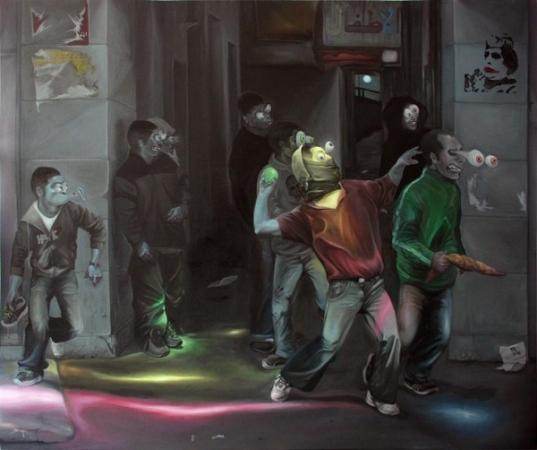

Shadi Al Zaqzouq, peintre libyen, “Rock Me All Night Long”

- La jeunesse déclassée, structurée en milices, détrône le vieux pouvoir tribal, et prend possession des localités pour en exploiter les ressources locales. En un sens, les milices prennent le relais des « Comités révolutionnaires » de l’ancien régime. Les jeunes, forts de leur aura de « héros » de la révolution, « institutionnalise » leurs pratiques de trafic en tout genre (du « trabendo » transfrontalier au trafic d’armes et de drogues), pratique qui ne va d’ailleurs pas sans provoquer de fréquents incidents avec les pays voisins (l’un des plus saisissant étant, en avril, l’enlèvement de 100 travailleurs tunisiens par un groupe armés dans la région de Zaouia pour obtenir la libération de quatre trafiquants arrêtés en Tunisie). Les milices rackettent les commerçants et mettent quasiment en « esclavage » des migrants qui sont ensuite « loués » aux entrepreneurs. Les milices revendiquent des compétences de police (ce qui ne va pas non plus sans créer d’incidents ; ainsi à Bani Walid, où la « brigade du 28 mai » et la « brigade du 93 » se sont disputées, les armes à la main, le droit d’y faire régner la paix). Les grandes villes (Misrata, Benghazi, Zintan), qui disposent des milices puissantes, peuvent « externaliser » la violence de leurs propres milices en leur confiant un pouvoir de police sur les régions qui leurs sont limitrophes ou en leur confiant la gestion d’infrastructures qu’elles ont pu racketter jusqu’à récemment (notamment les aéroports). Ailleurs, les petites milices se structurent pour défendre leur territoire, fussent avec des armements légers (ainsi en juin a-t-on vu les Mchachiya tenir tête aux puissants miliciens de Zenten, dans des combats qui ont fait 105 morts). Tendanciellement, l’incapacité à proposer, par l’éducation et le travail, un avenir à cette jeunesse, peut conduire les jeunes miliciens à transformer la Libye en une sorte de Far West où pourra prospérer une économie de trafic et de survie.

Ali El Wakwak, sculpteur Libyen, sculpture réalisée avec des munitions et des armes

- Les minorités amazighes, à l’Ouest, et Toubous, au sud, réclame la fin des discriminations, la reconnaissance de leur droits culturels et revendiquent le plurilinguisme. L’arabisme dominant rend les autorités sourdent à ces attentes et les tensions avec les tribus arabes sont persistantes. Ainsi à Sebha, en mars, des affrontements entre Toubous et Ouled Slimane (tribu arabe) ont fait 147 morts selon le CNT (mais 740 selon les Toubous), puis15 morts au mois de juin. A Koufra des affrontements entre Toubous et Al-Zouei (tribu arabe) ainsi qu’avec des miliciens de Benghazi ont fait 12 morts en avril, puis 31 morts en juin. En avril des combats entre amazighes de Zouara et arabes de Jamil et Regdaline ont fait 18 morts. Tendanciellement, ces minorités pourraient développer elles aussi des revendications d’autonomie.

Saif Al-Islam Kadhafi, devant l’une de ses œuvres, intitulée “The Challenge”

- La fraction de la ploutocratie rentière qui a ralliée la « révolution » s’est, elle, vue protégée par les puissances occidentales, au nom du « précédent irakien », où l’élimination de l’élite baasiste a largement contribué à l’installation du chaos. Elle a conservée sa position d’interlocuteur privilégiée auprès des compagnies pétrolières, des institutions financières et des gouvernements. Elle concentre son intérêt sur le « pays utile » (les zones pétrolières) et se désintéresse du reste du pays. Elle a d’ailleurs efficacement relancée la production pétrolière qui a très vite retrouvé son niveau d’avant-guerre et elle a renégocié les contrats avec les majors et les gouvernements (en créant sans doute au passage de nouveaux circuits de corruption). Elle gère les fonds « souverains » libyens en accord avec les occidentaux, fond qui restent partiellement bloqués (en dépit la levée des sanctions de l’ONU) et qui sont convertis en des sortes d’ « avoirs » : ainsi l’Italie a dégelé 375 millions d'euros... pour permettre à la banque centrale libyenne de recapitaliser la banque italienne UniCredit en pleine déconfiture et la France a débloqué 22 millions d’euros... pour permettre à la Libye d’acheter 200.000 tonnes de blé à la France. Cette classe s’est dotée d’un bras armé puissant, à même de défendre ses intérêts, le « Comité suprême de la sécurité » (CSS), véritable Etat dans l’Etat, qui recrute aussi bien chez les ex-kadhafistes que chez les « révolutionnaires ». Tendanciellement cette classe a intérêt à une atonie politique pour réduire le risque de voir la société civile exiger un partage équitable de la rente pétrolière.

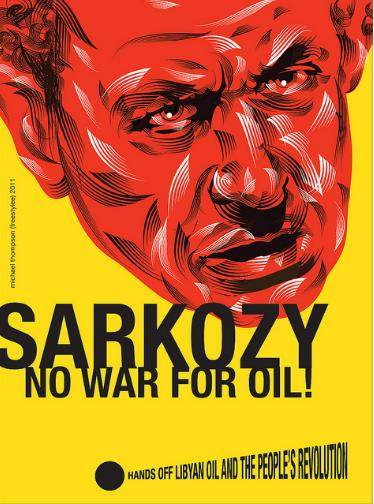

Mickael Thompson, “The Great Oil Robbery”

- Les « fondés de pouvoirs » constituent une classe assez proche de celle des « ploutocrates » : il s’agit de tous ces Libyens chargés de veiller aux intérêts occidentaux. Cette classe est disparate, composée de militaires et d’agents d’influence : il y a ceux qui surveillent les puits de pétroles des compagnies étrangères et les stocks d’armes chimiques, ceux qui préviennent les tentatives des migrants qui veulent emprunter la mer pour rejoindre l’Europe ou qui travaillent à préserver l’influence occidentale au sein des instances politiques et économiques ou au sein des milices. Ainsi la milice de Zintan est-elle réputée, à tord ou à raison, plutôt pro-française, celle de Misrata pro-USA, celle de Benghazi pro-anglaise et le « Conseil militaire de Tripoli » est étiqueté pro-Qatar. Tendanciellement cette classe à intérêt à maintenir une instabilité qui favorise le « grand jeu » de puissances « alliées » mais aussi concurrente, et par conséquent prête à rémunérer grassement des agents capables d’intervenir dans un environnement presque incompréhensible pour un occidental.

Ali El Wakwak, sculpteur Libyen, sculpture réalisée avec des munitions et des armes

Quand aux vaincus, ils sont contraints à faire profil bas. Les plus chanceux sont exilés, notamment, en Tunisie, en Egypte ou à Malte. Toutefois, ils pourraient, comme jadis les baasistes d’Irak, converger avec les salafistes qui s’étaient, par anti-occidentalisme, opposés à une révolution soutenue militairement par l’Europe et les USA. Une stratégie terroriste semble s’esquisser, notamment à Benghazi, qui connait depuis avril une série d’attentats (contre un convoi de l'ONU, un tribunal, un local du CICR, une banque, la mission diplomatique américaine, un convoi britannique, le consulat tunisien), certaines de cess actions étant revendiquée par le Groupe des partisans du prisonnier Omar Abdel-Rahman, le "cheikh aveugle", condamné en 1995 à la prison à vie par la justice américaine.

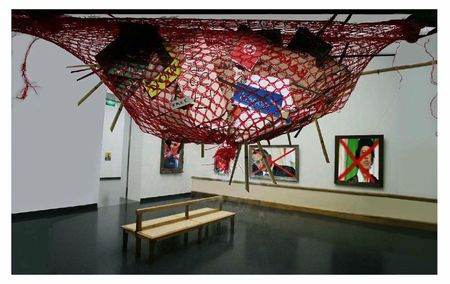

Effer Lecébé, « Suspension démocratique »

La révolution libyenne fut donc le fruit d’une coalition d’intérêts qui ne convergèrent que pour abattre ce que fut le kadhafisme, à savoir le projet d’un Etat autoritaire, centralisé partiellement régulé par des notables locaux et le tribalisme traditionnel. L’Etat fort et autoritaire est mort, tellement mort que les frontières ne sont même plus contrôlées et que les programmes sanitaires de base ne sont plus mis en œuvre (un grand nombre de Libyens sont envoyés à l’étranger pour se soigner, en laissant d’ailleurs une ardoise de 200 millions de dollars dans les hôpitaux de Jordanie ; et la Libye n’a pas mis en œuvre, comme par le passé, son programme de désinsectisation, ce qui laisse craindre dans les mois prochains des invasions de crickets). Le tribalisme traditionnel est, de même, moribond, puisque des gamins en armes font la loi à la place des « vieux », tandis que des islamistes trouvent l’audace de profaner les tombeaux des « saints musulmans » vénérés par les anciennes générations et déclarent même « hérétique » la vieille confrérie soufie des Senoussis.

Portrait de Kadhafi dans « La demeure du chaos »

Au lieu d’un Etat de droit (démocratique ou pas), c’est un Etat « pré-hobbesien » qui émerge, un Etat caractérisé par la défiance de tous envers tous, qui ne se soutient que grâce une forme d’ « équilibre de la terreur » qui résulte de la possibilité mortifère d’une guerre de tous contre tous. La nation libyenne survit parce que si toutes les forces sociales fabriquent du clivage, aucune n’est capable d’instituer une autorité stable.

Dans un tel contexte comment s’étonner de l’ascension d’islamistes qui affirment, au moins, la suprématie de l’Oumma (la communauté des croyants) comme élément fédérateur de la société libyenne ?

Shadi Al Zaqzouq, peintre libyen, « After Washing » (manifestante tenant un slip blanc sur lequel est écrit : «dégage»)

Plus que jamais, face au désastre politique, la révolution libyenne a besoin de culture et de création.

A lire aussi :

03.04.12. AFP La Dépêche. A l'origine du soulèvement touareg, la révolution libyenne

03.05.12. L'Humanité. Libye: le CNT offre l'impunité pour les ex-rebelles

14.05.12. Slate afrique Libye: Ces miliciens qui se croient tout permis

18.05.12 Amnesty International Libye : nous avons souffert sous Kadhafi et aujourd'hui, nous continuons de souffrir

28.05.12. IRIN. Analyse: Les minorités libyennes revendiquent leurs droits

06.06.12. Abidjan.net. Libye : le sort des Toubous

08.06.12. Courrier International /The Guardian. LIBYE. Une violence chasse l'autre

10.06.12. The observer. After Gaddafi, Libya splits into disparate militia zones

19.06.12. France24. Après les armes, les criquets pèlerins posent un nouveau défi à l’Afrique de l’après-Kadhafi

20.06.12. FIDH. La traque des migrants se poursuit en Libye - Retour d’une mission d’enquête

Libye : les islamistes font la course en tête, Luis Martinez, politiste et spécialiste du Maghreb, directeur de recherche au CERI-Sciences-Po

France24. Les foyers de tensions - carte interactive