A quand les philosophes, les logiciens dormants ?

André Breton

Chaque fois que je puis trouver trace de rêve, dans quelque œuvre que ce soit, je suis prêt à toutes les concessions. Le merveilleux, qu'il soit d'origine scientifique, littéraire, religieuse, m'a toujours captivé. Car, à chaque victoire de l'imagination sur le réel, un des liens qui retiennent notre esprit se détache et tombe. La libération commence et déjà on en aperçoit les conséquences formidables.

Raymond Queneau

Dans ce billet, je partirais d’une « capacité » - toute banale pour les éveillés que nous sommes - à se « décentrer », à prendre du recul sur une situation, par exemple, pour mieux l’analyser.

Vers 7-8 ans, l’enfant découvre – et c’est une alors grande chose ! - la « décentration ». C’est-à-dire la capacité à envisager un objet, une situation ou une action sous une pluralité d’angles. L’esprit se déprend alors de l'objet tel qu’il se donne à voir immédiatement, pour l’appréhender comme un objet inclus dans un système de relations qui uni les choses entre elles et qui situe ces objets les uns par rapport aux autres.

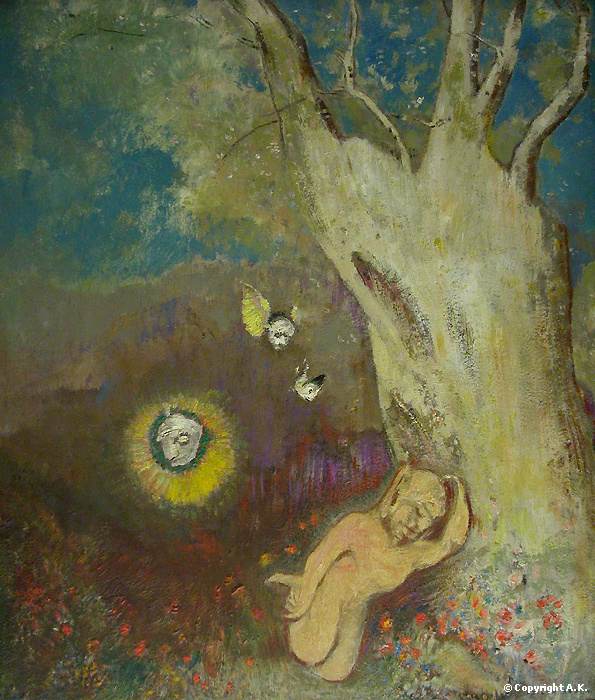

Odilon Redon, Le sommeil de Caliban, entre 1895 et 1900

Cette aptitude à la « décentration » est illustrée par un rêve de Jean-Paul Sartre où le rêveur adopte un point de vue « décentré » sur l’agression qu’il subit : il lui semble - tout en vivant l’agression -, qu’il peut du « regard » embrasser toute la situation, comme s’il était – à la fois – dans la situation et hors de celle-ci : il voit son agresseur et il se « voit » lui-même terrorisé. Ce « lui-même » terrorisé (c’est-à-dire, finalement l’image du corps propre), Sartre l’appelle dans son récit l’« objet-moi » : « J’étais poursuivi par un faux-monnayeur. Je me réfugiais dans une chambre blindée, mais il commençait, de l’autre côté du mur, à en faire fondre le blindage avec un chalumeau oxhydrique. Or, je "me" voyais, d’une part, transi dans la chambre et attendant – en me croyant en sûreté – et d’autre part, je le voyais de l’autre côté du mur en train de faire son travail de forage. Je savais donc ce qui allait arriver à l’objet-moi, qui l’ignorait encore et cependant l’épaisseur de la muraille qui séparait le faux-monnayeur de l’objet-moi était une distance absolue, orientée de lui à l’objet-moi. Et puis, tout d’un coup, au moment où l’objet-moi "a su" qu’il allait percer la muraille, c’est-à-dire que je l’ai imaginé comme le sachant, sans me préoccuper d’ailleurs de justifier de cette nouvelle connaissance, et l’objet-moi s’est enfui juste à temps par la fenêtre. » (1). Le décentrement permet, ici, au rêveur de s’extraire de la scène inquiétante, de prendre de la distance et de se soustraire au danger. Contre tous les usages, le « Moi mental » quitte le corps comme un capitaine qui abandonnerait son navire !

Le psychanalyste Paul Federn, distingue, dans les rêves, le « moi corporel » du « moi mental ». Le « moi corporel », c’est le « moi égocentrique », le « moi sensible » qui nous localise à la place de « personnage central » de nos rêves. Dans certains rêves, il y a une quasi éclipse du « sentiment corporel » au profit d’un sentiment d’un « moi mental » qui se tient en retrait, « spectateur » du rêve. Pour le « Moi mental », notre corps, comme on l’a vu dans le rêve de Sartre, n’est qu’un objet, un élément, une image. « Quand où il y a absence totale de sentiment corporel du Moi, observe Federn, quelques silhouette dans le rêve représente toujours le Moi du rêveur ; ceci montre que pour le Moi mental, le Moi corporel constitue toujours un élément du rêve » (2).

Jean-Jacques Henner, Le Rêve ou Nymphe endormie, vers 1896-1900

Cette « posture » du « Moi mental » est assez bien rendue par ce début de rêve de Georges Perec : « Le rêveur (car toute cette histoire ressembla à un roman à la troisième personne) est venu s’attabler dans un petit bistro. Bien qu’il soit étranger, on le considère très vite comme un des fidèles habitués de la maison. Le cuisinier chinois du restaurant entre (le rêveur se dit qu’il ressemble à quelqu’un qu’il connaît) ; le cuisinier chinois dit qu’il faut trouver un remplaçant, car il ne peut plus continuer à la fois à tenir ses fourneaux, et à faire la cuisine chez les filles [du pensionnat]. Il cite, à ce propos, le proverbe de Shakespeare : "- Ils n’en mouraient pas tous, mais tous étaient frappés !" Stupéfait, le patron du café regarde le rêveur : c’est de lui qu’il tenait ce proverbe. Au même instant, le rêveur comprend qu’il cesse d’être un inconnu attablé et qu’il devient " le personnage central" » (3). Dans la suite du rêve, Perec réinvestit son « Moi corporel » et reprend sa place de « personnage central » du rêve, décidemment motivé par la perspective d’aller rejoindre les filles du pensionnat. Retenons, à propos de ce début de rêve passablement confus :

- les incertitudes sur le « qui est qui » (le rêveur centre son attention sur un personnage inconnu qui est plus ou moins lui-même et il a le sentiment confus de « connaître » le cuisinier chinois sans vraiment savoir qui il est),

- le sentiment qu’il y a une difficulté à être « ici et là-bas » (aux fourneaux et dans la cuisine des filles pour le cuisinier chinois, à être « spectateur » du rêve et « personnage central » du rêve pour le rêveur)

- et le sentiment de mort (le thème de la citation attribuée à Shakespeare - qui est, en fait, de La Fontaine - Les Animaux malades de la peste ; dans la suite du rêve il est d'ailleurs question de maladie contagieuse).

Alberto Giacometti, Femme couchée qui rêve, 1929 Bronze peint en blanc

Pourquoi ce sentiment de « mort » ?

Certains rêves nous montre que le « Moi mental » (pour reprendre l’expression de Federn) peut faire l’expérience dramatique de la « perte » de tout lien avec le corps. Le mental cherche son corps et ne le trouve pas. Ainsi, dans ce rêve du philosophe Théodor Adorno : « Salle d'exécution. Décapitation. [...] Le coup tomba sans que je sois réveillé. Ma tête se trouvait sans doute à présent dans une fosse, et moi avec. Je me demandais avec une grande tension si je devais à présent continuer à vivre ou si la réflexion s'éteindrait dans ma tête d'une seconde à l'autre. Bientôt, aucun doute ne subsista plus sur le fait que j'existais encore. Je constatai que j'étais toujours là, dépourvu de corps, mais aussi indépendamment de ma tête. Je semblais aussi capable de percevoir. Je découvris en revanche, et ce n'est qu'alors que je fus pris d'effroi, que je n'avais plus aucune, mais aucune possibilité de me montrer ou communiquer. Je me dis : l'absurdité de la croyance dans les fantômes, c'est précisément de négliger cet élément décisif qui constitue le pur esprit, son caractère absolument secret [?], et le trahit par la même au monde des sens. Réveillé là-dessus. » (4). CG Jung raconte ce rêve paradoxal à souhait, car le « moi mental » observe son corps, mais imagine que ce corps est le véritable « moi mental » : « J’arrivais près d’une petite chapelle, au bord de la route. La porte était entrebâillée et j’entrai. A mon grand étonnement, il n’y avait ni statue de la Vierge, ni crucifix sur l’autel, mais simplement un arrangement floral magnifique. Devant l’autel, sur le sol, je vis tourné vers moi, un yogi dans la position du lotus, profondément recueilli. En le regardant de plus près, je vis qu’il avait mon visage ; j’en fus stupéfait et effrayé et je me réveillai en pensant : « Ah ! par exemple ! Voila celui qui me médite. Il a un rêve, et ce rêve c’est moi. » Je savais que quand il se réveillerait je n’existerais plus » (5).

Il est intéressant de constater que la capacité de « décentration » apparaisse à l’âge où l’enfant commence à concevoir ce qu’est la mort. Se décentrer, c’est aussi se concevoir soi-même comme un « objet » pour la pensée. Et comme les objets peuvent être niés et détruits, l’enfant est - par le mouvement même de la pensée - contraint à concevoir que le corps propre... pourrait l’être aussi. Les psychologues le savent, 8 ans est une période sensible où l’enfant présente des vulnérabilités, qui l’expose au développement de phobies ou de craintes hypocondriaques.

Toutefois, la dissociation entre le « Moi mental » et le corps peut, dans certains rêves, être complète et pourtant heureuse. Le « Moi mental » a rendez-vous avec son corps et il le retrouve ! Hervey de Saint-Denys raconte : « Cette nuit, j'ai rêvé que mon âme était sortie de mon corps, et que je parcourais d'immense espaces avec la rapidité de la pensée. Je me transportais d'abord au milieu d'une peuplade sauvage. J'assistais à un combat féroce, sans courir aucun danger puisque j'étais à la fois invisible et invulnérable. [Puis le rêveur s’envole pour la Lune qu’il se représente comme une boule volcanique, qu’il observe sans danger puisqu’il est devenu immatériel (quelques jours plus tôt Hervey de Saint-Denys a visité une exposition « scientifique » qui expliquait les cratères lunaires par l’activité volcanique du corps céleste) – puis il redescend sur Terre.] Je me retrouvais dans ma chambre. J'eus un moment l'étrange illusion de regarder mon corps endormi, avant d'en reprendre possession. Bientôt je me crus levé, la plume à la main, notant minutieusement tout ce que j'avais vu. Je m'éveillai. » (6). Le rêveur, nullement inquiet du devenir de son corps, jouis de sa position de spectateur « privilégié » et invulnérable. Il est détaché de son corps, mais il s’approprie la place de « personnage central » du rêve, car, à la manière d’un savant qui observe pour la première fois un phénomène, c’est lui qui donne son sens à tout ce qu’il voit.

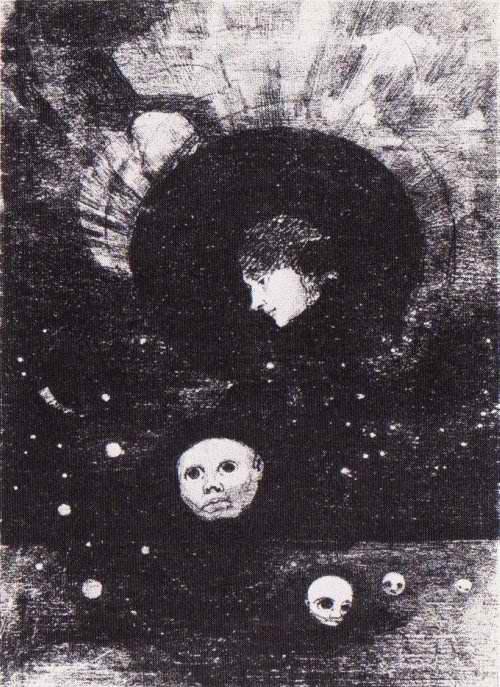

Odilon Redon, « Germination », lithographie de la série « Dans le rêve », 1879

Les expériences dites de « rêve dans le rêve » (appelée aussi « rêves lucides ») sont des expériences oniriques où le rêveur « sait » qu’il rêve. Le « Moi mental » prédomine dans ce genre de rêve en parfait accord avec le « Moi corporel ». Le « Moi mental » peut à l’occasion orienter le cours du rêve. Mais, ce contrôle du rêve n’est que très relatif. Hervey de Saint-Denys raconte: « Je visite la tour d’une église avec un ami et [...] un panorama se déroule à nos regards émerveillés. Je sais bien que c’est un rêve, et cependant je dis à l’ami qui m’accompagne : "Souviens-toi bien de ce rêve, je t’en prie, afin que nous en causions demain quand nous serons réveillé". » (7). Le dramaturge Franz Grillparzer raconte qu’il rêva d’un prologue pour sa pièce « Médée » : « Au cours de la pièce je fus surpris d’un détail très bien adapté : Médée faisait avec les mains un mouvement comme si elle volait ou nageait. Le tout m’avait ravi et je continuai alors à rêver que j’étais éveillé et chez le secrétaire de théâtre Schreyvogel, auquel je racontais mon rêve et mon intention de modifier ma pièce d’après ce rêve [...] » (8). André Breton, après avoir prit - en rêve - du cannabis, s’étonne de la présence de deux petites filles nues dans sa chambre, avant de déduire qu’elles sont « purement hallucinatoire » : « Nues toutes deux, elles forment un bloc blanc, mouvant, des plus harmonieux. C’est dommage que j’ai dormi, l’effet du haschich va sans doute bientôt cesser. Je parle aux enfants et les invite à venir sur le lit, ce qu’elles font. Quelle impression extraordinaire de réalité ! Je fais observer à quelqu’un, qui doit être Paul Eluard, que je les touche (et en effet je me sens serrer dans la main leur avant-bras près du poigner), que ce n’est plus du tout comme en rêve, où manque on ne sait quel élément indéfinissable, spécifique de la sensation réelle, où ce n’est jamais parfaitement comme lorsqu’on se pince, se serre "pour de bon". Ici, par contre, il n’y a aucune différence. C’est la réalité même, la réalité absolue. » (9). Dans le « rêve dans le rêve », le rêveur décrète qu’une partie de son rêve est un « rêve » (le paysage, la pièce de théâtre, les petites filles) et il caractérise ce qu’il nomme « rêve » comme étant un phénomène observable. Ce qui lui permet de se maintenir dans son illusion et tenir sa place de « personnage central », commentateur avisé de son « rêve ».

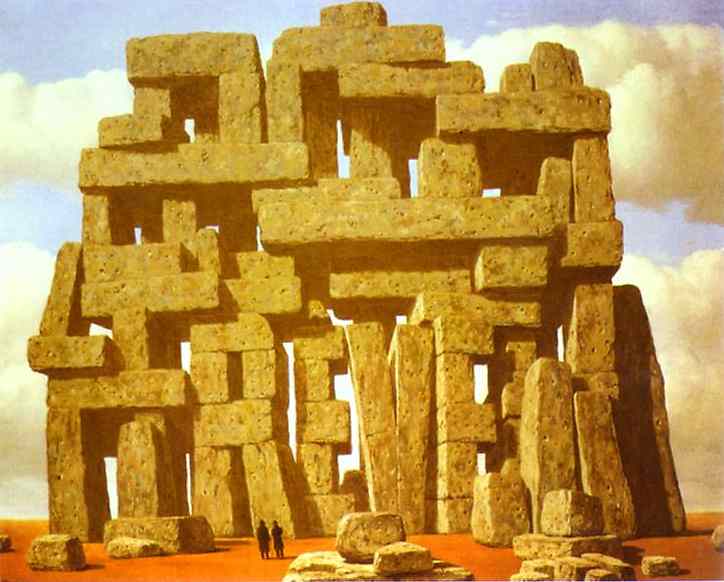

René Magritte L'art de la conversation, 1950

Il arrive au rêveur qui « rêve dans le rêve » d’en passer par une phase de rêve sans image. Dans ce cas, le rêveur ne renoue pas avec le « Moi corporel » du rêve, puisqu’il n’y a plus d’image... mais il « ressent » son propre corps endormis. Le poète Pierre Reverdy écrit à propos de ce type d’expérience : « Comme on rêve qu'on rêve, c'est à dire en sachant qu'on rêve, je me sens dormir. Je sais que je dors. Comme, absolument comme, on "regarde" dormir quelqu'un d'autre, la mère son enfant. Il n'y a pas de vision, pas de visage. Mais le tact interne de l'oeil sous la paupière close. Le tout baigné d'une luminosité diffuse, douce quoique froide. Sensation de forme arrondie, front et orbite. Et maître du sommeil et du réveil. Comme on guide une aiguille sur le cadran à l'aide d'une manette, je règle vers le sommeil et le sommeil l'emporte. Sensation très agréable de maîtrise. Expérience unique » (10). Le rêveur ressent son corps plongé dans cet état très particulier provoqué par le sommeil paradoxal, c’est-à-dire un état de détente musculaire maximum.

Le troisième rêve de la nuit du 10 novembre 1619 de René Descartes, nous décrit une expérience analogue d’activité mentale intense qui débouche sur un rêve sans images. Cette nuit sera présentée par Descartes comme un évènement d'origine « surnaturelle » et il décrira ces rêves dans un texte – aujourd’hui perdu -, intitulé "Olympica", qu’Adrien Baillet paraphrasera dans sa biographie du philosophe. A. Baillet écrit : « le Génie, qui excitait en lui l'enthousiasme dont il se sentait le cerveau échauffé depuis quelques jours, lui avait prédit ces songes avant que de se mettre au lit, et que l'esprit humain n'y avait aucune part. » Pour Descartes, ces songes furent les « fondements d'une science admirable » (11). Au cours de son troisième rêve, Descartes se trouve en présence de livres qui apparaissent et disparaissent de manière intempestive. Il découvre un dictionnaire, qui disparaît aussitôt ; puis un recueil de poésie où il lit ce vers d'Ausonne « Quelle voie suivrais-je dans la vie ? ». Un homme apparaît de manière non moins intempestive et lui évoque autre poème d'Ausonne, intitulé « Le oui et le non ». Descartes, qui croit bien connaître le recueil, entreprend de retrouver ce poème ; mais sa tentative est vaine et il doit bientôt admettre qu’il a entre les mains une édition très différente de celle qu’il possède, édition qu’il juge d’ailleurs remarquable par la foule de petits portraits qu’elle contient. Curieusement le Dictionnaire réapparaît, mais amputé d'une de ses parties. Puis, tout soudainement, l'homme et les livres disparaissent. Il n’y a plus d’image. Descartes, dans son rêve, intrigué par ces curieux phénomènes d’apparition et de disparition, se demande s'il n'est pas en train de rêver. « Ce qu'il y a de singulier à remarquer, c'est que, doutant si ce qu'il venait de voir était songe ou vision, non seulement il décida en dormant que c'était un songe, mais il en fit encore l'interprétation avant que le sommeil le quittât. » Dans cette phase de rêve sans image, où le mental communie avec le corps endormis et détendu, il interprète son rêve : les livres sont des symboles ; le dictionnaire représente la « science », le recueil de poèmes représente « la sagesse et la philosophie nourries par les vertus poétiques de l'enthousiasme et de l'imagination créatrice », le vers d'Ausonne serait l'expression de la « Théologie morale »... « Là dessus, doutant s’il rêvait ou s’il méditait, il se réveilla sans émotion et continua les yeux ouverts l’interprétation de son songe sur la même idée. »

Antonio Pereda, Le Songe du gentilhomme, 1655

Baillet nous dit presque rien des interprétations de Descartes, mais nous savons que cette expérience sera assez déterminante pour le philosophe, au moment de fonder sa fameuse « Méthode », en repasse par le rêve. Chacun à en mémoire le « considérant que toutes les mêmes pensées, que nous avons étant éveillés, nous peuvent venir, quand nous dormons, sans qu'il y en ait aucune, pour lors, qui soit vraie, je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes [...]. Quoique je supposasse que je rêvais, et que tout ce que je voyais ou imaginais était faux, je ne pouvais nier toutefois que les idées n'en fussent véritablement en ma pensée. » Ce thème sera repris dans ses Méditations. Il semble que Descartes, à l’instar d’Hervey de Saint-Denys, soit coutumier du « rêve dans le rêve ». C’est du moins ce que l’on peut déduire d’une lettre à Balzac : « Je suis devenu si philosophe, que je méprise la plupart des choses qui sont ordinairement estimées, et en estime quelques autres, dont on n’a point accoutumé de faire cas [...]. Je dors ici dix heures toutes les nuits et sans que jamais aucun soin me réveille ; après que le sommeil a longtemps promené mon esprit dans des buis, des jardins et des palais enchantés, où j’éprouve tous les plaisirs qui sont imaginés dans les Fables, je mêle insensiblement mes rêveries du jour avec celle de la nuit ; et quand je m’aperçois d’être éveillé, [si je consent à me lever] c’est seulement afin que mon contentement soit plus parfait, et que mes sens y participent » (12).

L’histoire et l’anthropologie, de nouveau, vont nous apporter leurs éclairages, au travers des rituels « extatiques » par lesquels chamans et sorciers « quittent » leurs corps pour accomplir certaines missions. Nous considérerons les benandanti, une « secte » de sorciers du Frioul, connue par des textes du XVIe siècle. Les benandanti, étudiés par Carlo Ginzburg , se définissent comme des « sorciers » qui « vont pour le bien ».

Les adeptes de cette « secte » sont recrutés à la suite d’une naissance exceptionnelle : ils sont nés « coiffés », c'est-à-dire la tête recouverte par la membrane amniotique (poche des eaux). Les parents recueillent la « coiffe » (parfois appelée « crépine »), ils la font bénir et même baptiser en même temps que l’enfant (dans la mesure où le petit clergé partage les croyances populaires). La membrane est ensuite mise dans un petit sac que l'enfant portera autour du cou. A l'âge adulte, ces enfants deviendront des benandanti. Leur rôle sera, au cours d’extase nocturne, de rejoindre une armée de benandanti chargée de combattre les « malendanti » (sorciers pour « vont pour le mal ») et ainsi protéger la vie, c’est-à-dire les récoltes et les enfants. Les benandanti se battent avec des tiges de fenouil, et les « malendanti » avec des branches de sorgho.

Leonard de Vinci, Combat de Benandanti avec des démons

De l'issue du combat dépend l'opulence des moissons, mais aussi - les malendenti étant des mangeurs d’enfants - le sort des plus jeunes. Un inquisiteur interroge un benandante : « - De quelle manière reconnais-tu les enfants ensorcelés ? - Cela se voit à ce qu'ils [les sorciers] ne leur laissent pas la moindre chair sur les os, ils ne leur laissent rien, ils [les enfants] deviennent tout sec, avec seulement la peau et les os. - Quel remède as-tu indiqué à cet homme de Brazzano pour son enfant ? - Je lui dis de le peser trois jeudis de suite. Le remède consiste en ceci : pendant qu'on pèse l'enfant sur la bascule, le capitaine des benandanti tourmente avec la bascule le sorcier qui l’a atteint, au point de le faire mourir [...] ; tandis que l'enfant reprend du poids, le sorcier en perd et meurt ; si c'est l'enfant qui en perd, le sorcier demeure en vie » (13). Pendant que les parents pèsent l'enfant, le benandante attaque le sorcier, pour qu'il lâche la balance, et qu'elle penche du côté de l'enfant.

Jacob Binck, Sorcière attaquant un démon, 1528

Le benandante développe, à l’instar du chaman, une aptitude à rêver qu’il parvient à se séparer de son corps. Une telle expérience peut être vécue - on l’a vu -, par d’autres rêveurs. Mais, une chose est de vivre cette expérience, une autre est qu’une société permette à des individus de cultiver cette possibilité qu’offre le psychisme, pour élaborer une pratique individuelle et participer à une pratique sociale.

L’examen des rêves a montré que le rêveur qui s’imagine en « extase » (ou décentré et décorporé) se sent invulnérable s’il ne craint pas d’échouer à retrouver et réintégrer son corps. Cet apprentissage du « retour » dans le corps suppose un travail de lutte contre les angoisses de morts. Les rituels collectifs, la conviction d’agir pour la « vie » et la certitude d’être un « élu » du fait d’une « coiffe » qui symbolise un surcroît de vitalité ont justement pour fonction de combattre cette angoisse liée à la « perte » du corps. La révélation à l’enfant, par le groupe, de la « signification » de son « exceptionnelle naissance » aura évidemment été écrasante pour l’enfant et elle aura modifiée significativement le psychisme de l' « élu », ainsi que son devenir. Cet apprentissage de la « décorporation » sans angoisse de mort, permet au benandante d’éprouver un sentiment d’invincibilité et de souveraineté, nécessaire pour affronter sans crainte les forces maléfiques.

Le poète René Char raconte un rêve où, à la manière d'un bénandante, il combat pour ramener un enfant à la vie. Circonstance intéressante, Char témoigne, dans un entretien, que sa propre naissance fut entourée de milles craintes et qu'il entendit « cent fois » au cours de son enfance, que sa grand-mère, un peu sorcière, avait exploré les collines pour trouver une « pierre de chance » (une « perle », en fait, un peu de terre solidifiée, que l'on trouve dans certaine limace), pour assurer sa « protection ». « Or je naquis le corps entouré de cette peau qu'on appelle crépine. Il paraît que les enfants prédestinés naissent ainsi, ceux qui ne craignent pas le danger et qu'une vie originale attend ! Suave superstition ! Ma grand-mère prit la perle, s'en alla vers la fenêtre et jeta ce qu'elle avait eu tant de mal à trouver » (14). Char partage avec les benandanti, une « naissance exceptionnelle » et son courage et sa puissance n’est probablement pas sans lien avec cette « crépine » et le sentiment qu'il doit résulter d’une telle naissance quelques dons et prédestinations.

Jean-Jacques Henner, Paul Henner endormi, 1865

Le récit de rêve de René Char est intitulé « Eaux-mères » (la « coiffe » est la poche des eaux) et il est significativement précédé de l'épigraphe : « A quoi je me destine. » R. Char a vingt-cinq ans quand il fait ce rêve, qui commence par une rencontre avec sa mère, qui est accompagnée de son neveu, et qui l’informe de ce qu’un enfant a été retrouvé noyé :

« La propriété de ma famille à l'Isle-sur-Sorgue. [...] Je distingue, côte à côte, ma mère et mon neveu, ce dernier âgé de sept ans. [...] J'écoute très distraitement un récit où il est question d'un enfant que je ne connais pas, du nom de Louis Paul, disparu depuis peu de jours et dont on n'a pu réussir, malgré les efforts répétés et l'assurance qu'il s'est noyé dans le fleuve, à retrouver le corps. Ma mère se montre réservée dans le choix de ses termes. Systématiquement le mot « mort » n'est pas prononcé. Elle dit : « La perte du fil. » Ce qui me laisse rêveur. [...]

Dans les sous-sols de la maison d'habitation. [...] Entre ma mère. Elle porte sans effort un cercueil de taille ordinaire qu'elle dépose, sans un mot, à mes pieds. Sa force m'est un profond sujet d'étonnement. En vain je m'essaie à soulever le cercueil. [...] Je questionne ma mère. Sur le ton de la conversation elle m'apprend la présence du cadavre de Louis Paul, le bâtard d'eau, à l'intérieur. Mais aussitôt elle détourne les yeux, très gênée et murmure à court de souffle : « C'est la logique », phrase que j'interprète par « c'est la guerre », et qui provoque ma colère. Nous ne sommes donc pas sortis des frontières du Premier Empire. Je désire m'assurer du contenu exact du cercueil. Je dévisse les écrous. Le cercueil est rempli d'eau. L'eau est extrêmement claire et transparente. [...] Dans une attitude de souffrance indescriptible, je distingue le corps d'un enfant d'une huitaine d'années. La position des membres, par ce qu'elle représente de désarticulation horrible, m'émeut vivement. [...] Je tire hâtivement le corps hors du cercueil. Durant cette opération, je pense, non sans mélancolie, à certaine mort vraiment trop inhumaine. L'essentiel est de ne pas échouer. Je comprends mal. Maintenant je frictionne rudement le corps de l'enfant. J'exécute à plusieurs reprises les tractions prévues de la langue. Mais je suis manifestement gêné, dominé par un sentiment de pudeur indicible. Ma mère se plaint de coliques. La raideur du corps de l'enfant s'est accrue. J'ai brusquement la conviction que cet enfant vit. C'est l'évidence. Tout à l'heure au fond de l'eau il louchait. [...] Il n'y a rien de miraculeux dans le retour à la vie de cet enfant. Je méprise les esprits religieux et leurs interprétations mystiques. Je prends l'enfant dans mes bras et une immense douceur m'envahit. J'aime cet enfant d'un amour maternel, d'une grandeur impossible à concevoir. Il va falloir changer ma règle d'existence. Ma tâche est désormais de le protéger. Il est menacé. On verra. Il est petit et je suis grand. Assis sur une chaise et le serrant contre moi, je le berce tendrement. Ma sœur, mère de mon neveu, se trouve là. Je la prie de m'apporter des vêtements secs. Il me tarde qu'elle me donne satisfaction pour la mettre dehors ensuite. Elle ne se montre pas très empressée. A cette minute je mesure toute l'étendue de son avarice. Je la menace de la tuer. Elle s'en va et revient bientôt avec un gracieux vêtement taillé dans un fibrôme d’été. Elle fait preuve dans ses explications d'une platitude et d'une bassesse odieuses. Il semble que l’enfant sur mes genoux s’est transformé. Son visage vivant, expressif, ses cheveux châtains, en particulier, m’enchantent. Ils sont partagés par une raie impeccable. L’enfant m’aime profondément. Il me dit sa confiance et se blottit contre moi. Je suis ému aux larmes. Nous ne nous embrassons pas. Ma mère et ma sœur ont disparu. A la place qu’elles occupaient il y a une loupe noire, monnaie d’arcane oubliée par le libérateur repoussant. » (15)

Notes

(1) Jean-Paul Sartre, L’imaginaire, Paris, Gallimard, idées nrf, 1971, p. 335

(2) Paul Federn, La psychologie du Moi et les psychoses, extrait publié dans Les rêves, voie royale de l’inconscient, Paris, Tchou, 1979, p. 198

(3) Georges Perec, La boutique obscure, 124 rêves, Paris, Denoël, 1973, rêve n° 28

(4) Théodor W. Adorno, Mes rêves, Paris, Stock, l’autre pensée, 2007, pp. 84-85

(5) CG Jung, Ma vie, souvenirs, rêves et pensées, Paris, Gallimard, Folio, 1973, p. 507

(6) Hervey de Saint-Denys, Des rêves et des moyens de les diriger, 1977, Les introuvables, Editions d’aujourd’hui, p. 369

(7) op. cit., p. 357

(8) Cité in Robert Bossard, Psychologie du rêve, Paris, Payot PBP, 1972, p. 153

(9) André Breton, Les vases communicants, Gallimard, idées, 1985, p. 73

(10) Pierre Reverdy, En vrac, Paris, ed. du Rocher, 1988, pp. 100-101

(11) Baillet, Vie de Descartes (L. II, c 1, t. 1), reproduit in Descartes, Discours de la méthode, Paris, GF-Flammarion, 1966, p. 206s. On trouvera une édition électronique du rêve de Descartes sur « Récits de rêve »

(12) Cité par Pierre Carrique, Rêve, vérité, Essai sur la philosophie du sommeil et de la veille, Paris, Gallimard, nrf essais, 2002, p. 66

(13) Carlo Guinburg, Les batailles nocturnes, Paris, Flammarion, 1984, p. 145. p. 248

(14) cité in René Char, Faire du chemin avec..., catalogue de l'exposition Palais des Papes, Avignon, 1990, Cavaillon, 1990, p.12.

(15) René Char, Le marteau sans maître, Paris, J. Corti, 1970, p. 101-106. – On peut lire une édition électronique et intégrale du rêve sur « Récits de rêve »