L’histoire se passe dans un grand groupe de travaux public qui s’imagine comme un réseau de petite entreprise. La direction du groupe demande à chacun des dirigeants de ses unités de fonctionner comme un patron de PME.

Le dirigeant d’une de ces « PME » constituée de cadre et de chargé d’affaire, a demandé un coaching.

Le témoignage proposé ici tente de montrer comment une règle d’égalité apparemment d’importance mineure met en danger le projet de l’entreprise d’autonomiser ses collaborateurs. On peut même dire que le choix de cette règle est un acte qui dément et oblitère le projet énoncé et le transforme en une injonction impossible à réaliser.

Dans ce groupe de travaux publics, il existe une règle concernant les véhicules d’entreprise: Les cadres ont droit à une voiture de service de moyenne gamme qu’ils peuvent utiliser hors de leur service et les chargés d’affaire, moins élevé dans la hiérarchie, ont droit à une petite voiture commerciale qu’ils ne peuvent utiliser hors du service.

Un des chargés d’affaire fait à lui tout seul plus de la moitié du chiffre d’affaire de la société (soit 8 millions d’euro sur les 11,5 de chiffre d’affaire de la société. Il réclame une voiture de moyenne gamme, et souhaite aller vers un statut de cadre. Le cout de sa demande de véhicule moyenne gamme est ridicule (il représente une différence de 150 euros par mois !!). Mais la règle du grand groupe auquel appartient cette « PME » interdit que les non-cadres bénéficient d’un véhicule de moyenne gamme. Pour le chargé d’affaire très performant c’est un signe de reconnaissance auquel il tient beaucoup. Une sorte de décoration ou de bâton de maréchal. Il est prêt à abandonner sa demande de statut cadre pour avoir la voiture.

Pour lui c’est tellement important qu’il menace de partir à la concurrence (qui a déjà l’œil sur lui !). Le dirigeant de la « PME » s’adresse à sa hiérarchie pour lui faire part du problème et celle-ci lui dit : ça fait rien on en embauchera un autre !

Le dirigeant de la « PME » se trouve en difficulté par rapport à sa hiérarchie parce que son entreprise perdrait alors l’essentiel de son chiffre d’affaire et se retrouverait obligé d’investir dans l’embauche et la formation de nouveaux chargé d’affaire qui ne pourront pas avant longtemps rattraper le chiffre d’affaire. Tout ça pour 150 € par mois ! et bien sûr, la responsabilité du dirigeant serait engagée puisqu’au bout du compte le chiffre d’affaire aura dangereusement baissé. Le dirigeant de cette « PME » est dans une double contrainte tout à fait classique pour un manager : quoi qu’il fasse comme choix il se met en danger. On retrouve dans cette situation un grand classique des paradoxes des entreprise : un manager qui est responsable (d’obtenir du chiffre d’affaire) mais qui n’a pas le pouvoir qui correspond à cette responsabilité puisqu’il n’a pas la main sur ce qui lui permet de remplir ses responsabilités : récompenser attribuer des moyens et des ressources, choisir ses collaborateurs…

Au fond il peut être libre à condition que ce qu’il décide de faire corresponde à ce qui importe à la direction de son groupe : pouvoir toujours garder le contrôle. On le laisse prendre ses propres décisions tant qu’elles ne vont pas à l’encontre des règles instituées.

On notera que ce « on en embauchera un autre » est une information importante sur l’entreprise : On voit déjà s’exprimer ici le conflit de critère entre l’exécution et la direction : Pour la direction aux critères organisationnels et financiers, un poste est un poste, indépendamment de celui qui l’occupe. Alors que pour l’exécution c’est la qualité de la personne qui est un critère important, quel que soit son statut.

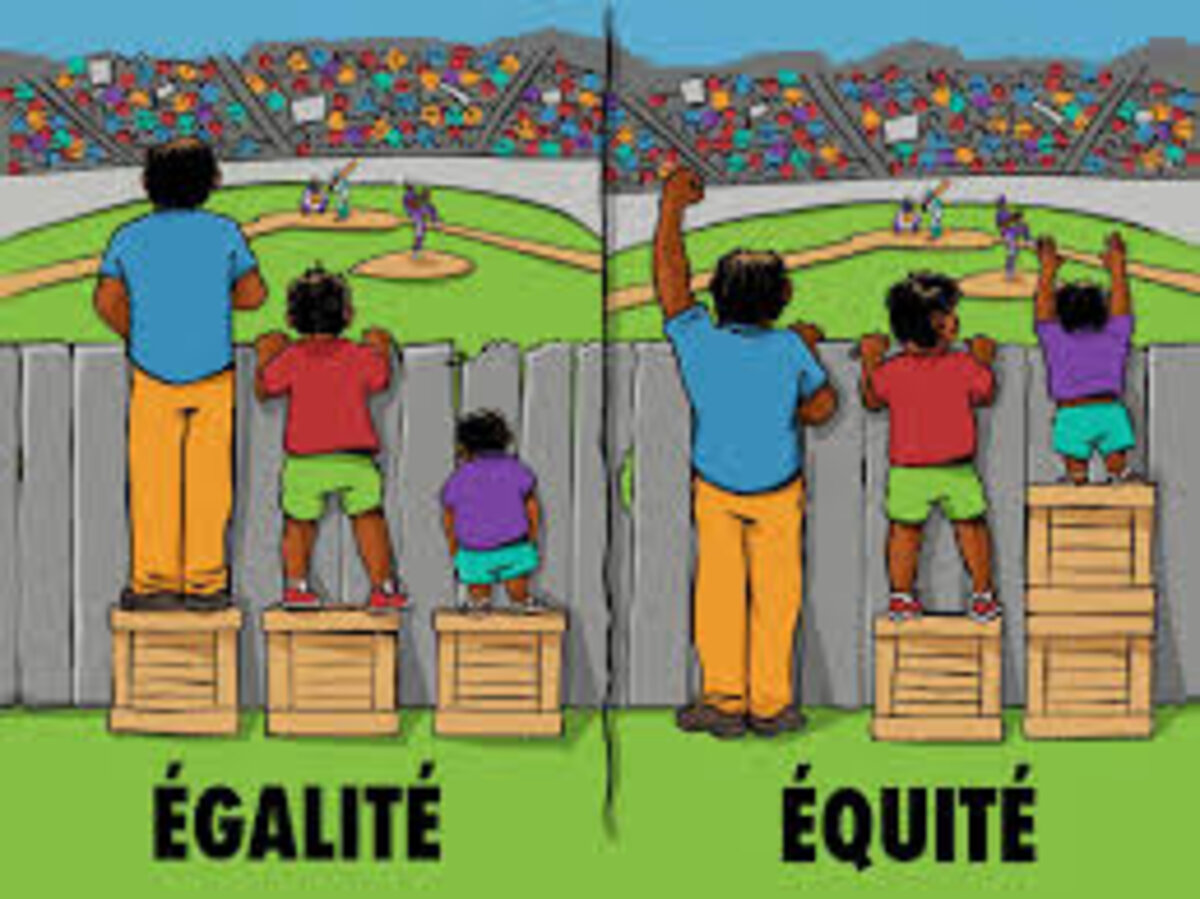

EGALITE OU EQUITE ?

On peut dire que la demande du chargé d’affaire est équitable. Mais elle met en danger la règle d’égalité.

Cet exemple questionne fortement la notion d’égalité. L’égalité est une valeur intégrée en chacun de nous et partagée par tout le monde en entreprise, syndicat patron ouvrier cadre, tout le monde pense qu’il faut de l’égalité.

Mais la revendication de l’égalité est une revendication d’esclave.

L’intérêt de l’égalité est que cela évite d’avoir à se confronter.

Ce qu’avait bien compris Taylor qui mettait en avant la légitimité scientifique des experts pour rendre indiscutables les processus de travail[1]. La légitimité scientifique a une valeur d’injonction : c’est écrit dans la bible c’est l’ordinateur qui l’a dit. Il en est de même pour la règle institutionnelle. La règle d’égalité fonde le contrôle social d’une société jacobine comme la notre. Cette règle d’égalité peut exister parce qu’elle fait consensus et que chacun dans l’entreprise revendique le droit à l’égalité.

Les quelques entreprises qui ont remplacé l’équité par l’égalité dans leur management se trouvent face à deux problèmes angoissant pour le dirigeant :

- Pour régler les problèmes il va falloir discuter, se confronter et ça prend du temps.

- Le dirigeant n’aura pas toujours le dernier mot (loin s’en faut) et donc perdra le contrôle du système.

Mais c’est angoissant tant que le dirigeant n’a pas appris à lâcher prise et à faire confiance.

On voit dans ce cas proposé ici, comment se joue la compétition entre les critères de la direction (règles d’égalité, règles strictement appliquées, un poste de travail est un poste de travail indépendamment de la qualité de celui qui l’occupe) et les critères de l’exécution (équité : ce qui compte c’est la qualité du travail fourni et sa juste rémunération même si elle contrevient à la règle d’égalité).

Dans un groupe industriel fonctionnant sur un mode taylorien, cette compétition tourne le plus souvent à l’avantage des critères de la direction. Généralement la direction n’entend que ce qui entre dans ses critères. Si les critères d’équité mettent en danger l’égalité, on fera le plus souvent le choix de faire triompher l’égalité. L’égalité c’est la règle et déroger à une règle c’est laisser la porte ouverte au désordre. Or la fonction de la direction est de mettre de l’ordre dans le vivant complexe qu’est le réel. Il n’est donc pas entendable pour la direction d’envisager qu’on déroge à la règle.

Mais cette contrainte ne serait pas un vrai problème pour le dirigeant s’il pouvait se réfugier derrière sa non-responsabilité. Mais malheureusement cette contrainte va rencontrer le rêve partagé de faire de cette entité une PME et d’être un dirigeant responsable. En réalité comme très souvent le dirigeant porte une responsabilité pour une chose sur laquelle il n’a pas le pouvoir. Il est responsable du fonctionnement de sa PME mais il n’a pas le pouvoir de décider de choses aussi triviales que l’équité.

En revendiquant l’égalité, nous ne faisons qu’éviter le détour de la confrontation qui pourtant pourrait être fructueuse.

On peut imaginer qu’il est difficile de faire avancer les paquebots parfois titaniques que sont nos groupes industriels sans la rigidité de l’égalitarisme. Mais cela reste à démontrer. En tout cas la situation dans laquelle se trouve le dirigeant de cette « PME » dans un grand groupe est par définition une double contrainte. S’il respecte la règle de l’égalité il crée les conditions du départ de la victime de cette absence d’équité. Il se met alors en danger et met en danger sa « PME ». Et s’il cherche à être équitable il transgresse une règle fondamentale sur laquelle repose le fonctionnement du groupe industriel : l’égalité de tous. Il se met alors en danger par rapport au groupe.

Cet exemple illustre le rapport que nos dirigeants entretiennent à la loi et aux règles :

Pour organiser un collectif il faut des lois mais cela ne suffit pas.

C’est tout autant l’existence de la loi que la possibilité de l’interpréter qui rend possible une vie organisée, dans un collectif.

L’application d’une loi sans possibilité de la confronter dans une controverse, est ce qui caractérise un fonctionnement tyrannique. Un fonctionnement démocratique suppose une possibilité de questionner la loi et d’inventer des interprétations, voire même des transgressions dans les périodes de mutation. La transgression de la loi n’est pas en soi un problème dans la vie des systèmes[2]. Ce n’est qu’un problème que pour celui qui veut garder le contrôle.

L’interprétation de la loi est de la responsabilité de celui (individu ou équipe) qui est à l’interface entre la direction et l’exécution. Le manager intermédiaire est le seul légitime pour décider de l’interprétation de la loi pour que l’entreprise puisse fonctionner d’une manière responsable et durable. Il porte la responsabilité de la transformation de la loi en activité dans le champ de sa responsabilité dans le secteur ou il est redevable de son action[3]. Il est le lieu de la confrontation entre le désir, l’imaginaire de l’entreprise et la réalité. Si la direction d’une entreprise ne lui délègue pas cette responsabilité de décider et d’interpréter, c’est qu’elle ne le considère pas comme suffisamment compétent et loyal.

De fait elle le rend incompétent en le mettant dans une double contrainte[4]

[1] La démarche taylorienne qui consiste à développer une vision scientifique du travail avait comme objectif, entre autre chose, d’éviter que l’on perde son temps à discuter l’organisation du travail. En effet s’il existe une « bonne façon de faire » scientifiquement prouvée, alors plus besoin de perdre son temps à se disputer. Consciemment ou non, le savoir scientifique a une fonction injonctive.

Le choix très « saint simonien" de Taylor qui consiste à éviter le conflit en faisant la science force de loi et juge suprême l’expert, occulte le principe de la dynamique du vivant qu’est la confrontation[1].

Cette posture apparemment « pacifiste » créer un vide dans la dynamique de la confrontation. C’est par son absence que le besoin de la confrontation revient sur le devant de la scène du travail, souvent sous la forme violente du conflit.

Eviter la confrontation représente une économie d’énergie non-négligeable à court terme. Mais crée une dette de confrontation qui s’accumule pour se solder dans la secousse sismique du conflit. C’est parce qu’on a fait l’économie de la confrontation que le conflit surgit régulièrement pour réguler le système. Extrait de : De la confrontation comme geste professionnel

https://www.linkedin.com/pulse/de-la-confrontation-comme-geste-professionnel-denis-bismuth/?published=t

[2] On peut citer ce que rapporte le général Desportes à propos du « modèle prussien » : Dans le domaine de la promotion de l’initiative par le style de commandement, l’école prussienne constitue un exemple éclairant dont certains se plaisent à trouver l’origine dans ce mot prêté à Frédéric le Grand s’adressant à l’un de ses officiers: «Monsieur, le roi vous a promu officier afin que vous sachiez vous-même quand vous ne devez pas obéir. » P 126 in Décider et agir dans l’incertitude Gal Vincent Desportes Economica 2ième édition 2013

[3] A condition bien sur, que ce champ de redevabilité soit clairement défini et contractualisé ce qui est rarement le cas en entreprise.

[4] Voir l’article : sachez déclare votre incompétence. https://www.linkedin.com/pulse/sachez-declarer-votre-incompetence-denis-bismuth?trk=pulse_spock-articles