Ecologie des riches, écologie des pauvres

On dit souvent que les pauvres se soucient peu d’environnement, alors que les riches et les "bien élevés" sont plus enclins à être des « éco-citoyens ».

Pourtant, les riches ont souvent de plus grandes maisons, chauffées, climatisées, avec tout l’électroménager dernier cri, plus de vêtements, plus de meubles, qu’il a bien fallu construire quelque part avec quantités de matériaux et d’énergie. Quand bien même ils consomment bio, « équitable », « responsable », ils consomment, en général, plus, ils voyagent plus et produisent plus de déchets que les pauvres.

Au début, en Tunisie, j’essayais de définir le terme de justice environnementale à mes interlocuteurs, d’expliquer qu’inégalités sociales et inégalités de cadre de vie, d’accès aux ressources, se recoupent la plupart du temps. Je me lançais dans des digressions sur les disparités spatiales, la dépossession… Et souvent je m’entendais répondre : « Quand même, les pauvres jettent leurs papiers partout, regarde le centre-ville de Tunis, c’est dégoûtant ! Avant c’était propre comme chez vous en Europe », ou d’autres commentaires du même genre, suivis de plaintes par rapport à la déterrioration de la situation des déchets, qui s’entassent dans les rues. « Sous Ben Ali, il faut dire que c’était mieux géré, il n’y avait pas tous ces problèmes ! »

Agrandissement : Illustration 1

Sous Ben Ali, Labib, une mascotte de fennec, se retrouvait dans des spots télé destinés à sensibiliser les enfants à jeter leurs déchets dans les poubelles, mais aussi à ne pas brûler les ordures et ne pas faire de bruit la nuit. Des statues à son effigie se dressaient sur les boulevards de l’environnement, qu’on trouve encore dans n’importe quelle ville, même la plus polluée. On en croise encore quelques unes, même si beaucoup ont été détruites à la révolution et la mascotte est maintenant abandonnée par le ministère de l’environnement.

Agrandissement : Illustration 2

Bref, souvent, l’environnement est confondu avec l’esthétique, la propreté de l’espace public, le « civisme ». Tant que les déchets, la saleté, la pollution, sont repoussés hors de nos vues, un peu plus loin, ça va.

Agrandissement : Illustration 3

Hors de nos vues !

Mais hors de nos vues, un peu plus loin, c’est toujours quelque part. C’est quelque part où d’autres gens habitent, travaillent, vivent.

Par exemple, les déchets de l’agglomération de Tunis sont acheminés vers la décharge de Borj Chakir, qui se trouve à une centaine de mètre d’une zone d’habitation, à 500 mètres d’une école. Les odeurs sont insupportables, les lixiviats ont contaminé la nappe d’eau souterraine, les habitants des environs souffrent de troubles respiratoires et de maladies cutanées. Sans compter les chiffoniers qui vivent dans la décharge, qui vivent de la décharge.

Agrandissement : Illustration 4

« Concernant l’environnement, il y a deux degrés : le degré de confort, et le degré de la misère », m’avait dit un militant pour le démantèlement de la zone industrielle de Gabès, un des hauts lieux de la transformation du phosphate.

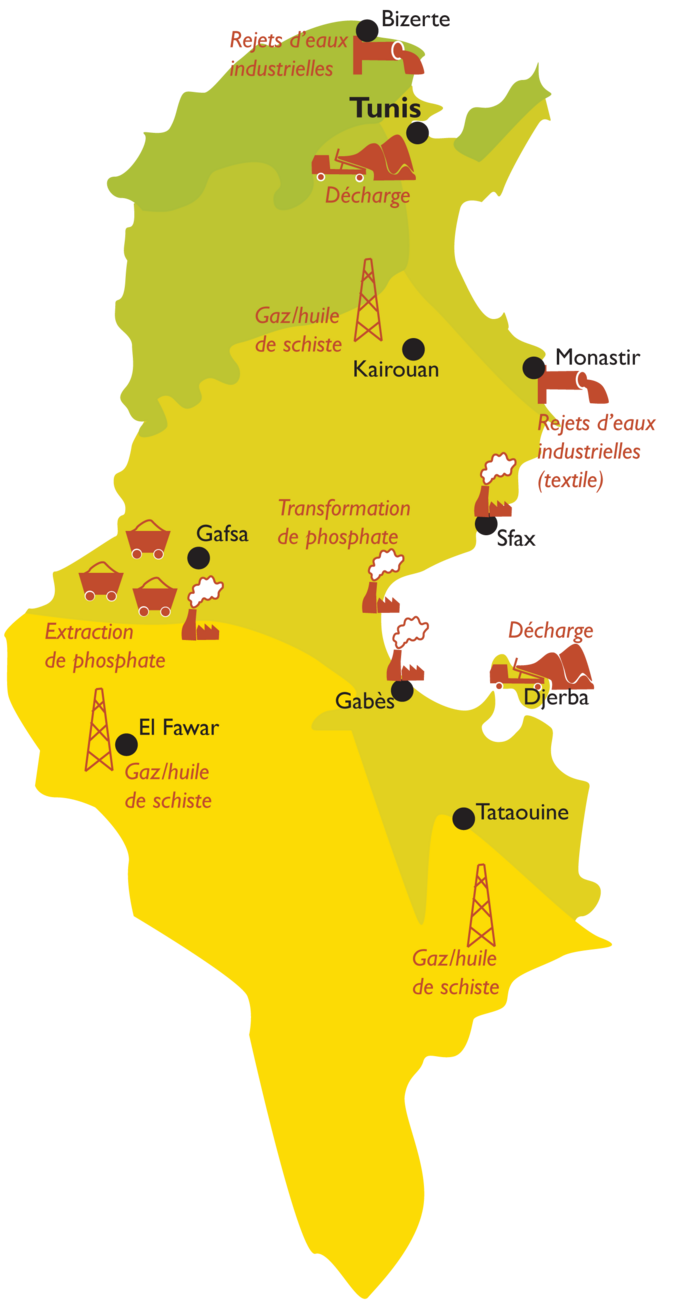

L’industrie du phosphate est un poids lourd de l’économie tunisienne, principalement orientée vers l’exportation. Le phosphate est extrait dans le bassin minier, aux alentours de Gafsa, là où une grève de 6 mois en 2008 annonçait les prémisses du « printemps arabe ». Il est ensuite acheminé vers la côte, à Gabès, Sfax et Skhira, où il est transformé, donnant lieu à des pollutions importantes. Les hauts lieux du phosphate sont aussi, pour la plupart, des régions marginalisées en Tunisie, où les habitants voient les gains liés à cette industrie se diriger vers la capitale et leur échapper, tandis qu’ils continuent de souffrir des maladies et du chômage de masse, qui sont les conséquences de ce modèle économique.

Agrandissement : Illustration 5

Cela n’empêche pas qu’il y ait des pollutions dans les régions dites favorisées, mais, là encore elles touchent surtout les populations plus moins favorisées de ces régions. Ainsi les eaux de l’industrie du textile de la région de Monastir sont déversées sans traitement dans le golfe, elles font mourir les poissons et menacent les pêcheurs de Ksibet el Mediouni.

Agrandissement : Illustration 6

Le degré de la misère de l’environnement

Et pourtant ils ne sont pas si nombreux, dans ces régions, à se révolter contre les pollutions et les nuisances, ou à se sentir vraiment concernés par l’écocitoyenneté telle qu’elle est présentée dans les medias.

Agrandissement : Illustration 7

Agrandissement : Illustration 8

« Mieux vaut mourir d’un cancer à 50 ans que de crever de faim ». Le degré de la misère de l’environnement, c’est quand la survie des gens dépend de ce qui risque de les tuer prématurément.

Lors d’un atelier sur les dégâts environnementaux du phosphate, dans un forum consacré aux questions environnementales, une universitaire a proposé d’envisager, purement et simplement, de laisser le phosphate dans le sol, puisque ses dégâts, ses nuisances coûtent probablement plus cher que ses bénéfices, si on prend en compte tout ce qui est normalement compté dans les « externalités » : le coût des problèmes de santé, des invalidités, le coût social du chômage de masse, le coût de la pollution marine, de la pollution des oueds, de la contamination des nappes, etc. Mais les gens du bassin minier dans la salle, issus du syndicat ou des associations locales, ont exprimé leur désaccord. La région entière vit du phosphate, même si elle en vit mal. Il n’est pas possible, pour ses habitants, d’envisager totalement la sortie de cette industrie. Quand le quotidien tourne autour d’elle depuis la naissance, il n’est pas non plus évident de se projeter dans une transition vers un autre système économique, même à long terme, et de dépasser les schémas extractiviste et productiviste.

Des problèmes intriqués

Dans les lieux où l’environnement n’est pas « sain », il est souvent impossible de dissocier les problèmes strictement environnementaux des contraintes économiques, du tissu social et culturel, de l’histoire de ces lieux. D’autres dimensions sont intriquées, qu’il faut tenter de comprendre – et cela prend du temps - avant d’être en mesure d’envisager des pistes de solutions…

Il faut comprendre, par exemple, la peur de la délocalisation, la place de la corruption, les avantages dont bénéficie une partie de la population, les stratégies, les intérêts des uns et des autres, les représentations du désirable… Comme une toile complexe, à détricoter.

Le paysage associatif en lien avec ces questions est modelé par une succession d’influences présentes au cours de l’histoire tunisienne, et donc assez différent du paysage français, par exemple. Les vieilles associations, anciennement liées à la dictature de Ben Ali, ou les associations proches du gouvernement, ont tendance à mettre en avant un discours conservateur sur l’environnement, assez éloigné des revendications populaires. Certaines associations de jeunes sont très perméables aux tendances néolibérales, en plein essor après la révolution, nourries par exemple, par les « workshops » de formation de certaines ONG occidentales. On trouve aussi, localement, dans les lieux marqués par la pollution, des associations ou des mouvements locaux motivés par le désir d’améliorer les conditions de vie de leurs communautés. Ce sont des mouvements qu’il faut soutenir.

Agrandissement : Illustration 9

Néanmoins, l’activité associative, l’activité « citoyenne », peuvent aussi être des moyens de lancer des carrières, de servir des intérêts politiciens… ce qui a une influence sur les dynamiques de la société civile.

Dans ce contexte, une véritable « écologie populaire » semble un horizon difficile à atteindre, mais aussi une vision qu’il est important de défendre, face à des discours élitistes sur l’environnement qui donnent lieu à encore plus d’exclusions et d’inégalités, et des schémas productivistes toujours dominants à gauche. Quelques pistes : s’appuyer sur les préoccupations partagées par la majorité des gens – la santé, l’emploi, le pain, donc continuer à faire le lien entre les questions environnementales et ces préoccupations ; partir aussi des revendications de justice sociale et de dignité, moteurs des soulèvements populaires ; et essayer de construire des alternatives ancrées dans les réalités locales, plutôt qu’importées telles quelles, afin de redéfinir ce que pourrait être le « développement ».