Il n’est pas question ici du débat théorique sur l’identité, par exemples des doutes empiristes sur le concept même d’identité personnelle, mais concrètement des doutes ou des troubles qui peuvent assaillir certains sujets, dans certaines circonstances, concernant leur propre identité personnelle.

Attention cependant, douter n’est pas changer ! L’identité est un fait, le doute concerne seulement notre perception de ce fait. Y a-t-il des changements, des évènements, voire des décisions, de nature à briser le fil continu de l’identité mémorielle et narrative ? Une personne qui décide de disparaître (cela se produit) aux yeux de son entourage, purement et simplement, décidé à tourner la page définitivement, pour vivre une « autre vie » dans un autre pays, va-t-il changer de personnalité ? Oui, sans doute, peut-être. Mais changera-t-il d’identité ? Aux yeux de l’état civil, sans doute, peut-être, mais à ses propres yeux il ne semble pas car une page ou le chapitre d’un livre – même manquant – reste une partie du même livre ! L’on voit que l’identité reste un cordon pas si facile à rompre avec soi-même !

Les pertes de mémoire. Le cas de l’amnésie traumatique

Il est bien certain que l'unité de la conscience à travers les changements, qui forme a priori notre identité, voire notre personnalité, cette belle cohésion ne peut être absolue et sans faille. Cela ne veut pas dire que notre mémoire devrait être parfaite ou « intégrale ». D’abord, comme le rappelle Nietzsche, nous ne pourrions tout simplement pas progresser dans la vie sans la capacité d’oublier, à la limite la mémoire elle-même, pour fonctionner a besoin de faire un tri et ne garder que le « meilleur ». Mais que se passerait-il si des fragments de notre mémoire subsistaient en formant des îlots autonomes qui, ne communiquant plus, ne seraient plus intégrés à la trame autobiographique du récit personnel (mémoire narrative) ? Seraient-il purement et simplement oubliés ? Ne risqueraient-ils pas de venir nous tourmenter, à notre insu ?

Si je « perds la tête », ou la mémoire (amnésie), serai-je toujours la même personne ? Nous entrons par-là dans le domaine de la pathologie, ce qui se produit dans les cas d’amnésie dite « traumatique ». Exemple de Valérie, 43 ans, victime d'amnésie traumatique à la suite d‘un viol

L’importance du corps dans l’identité personnelle

Les sujets « aujourd’hui » veulent « vivre leur corps », ou bien « vivre leur sexualité », et de ce fait sont sujets avec leur corps et se singularisent par ce biais (voir par exemple la recrudescence spectaculaire d'une mode : le tatouage). Dans quelle mesure cherchons-nous à nous singulariser au moyen du corps, et dans quelle mesure sommes-nous identifiés à ce corps (extérieurement par les autres, intérieurement par nous-mêmes) ?

La peau participe de notre image extérieure mais elle est aussi un élément majeur de la sensibilité. La peau n’est-elle pas une interface entre soi et les autres ? De la même façon, le tatouage ne serait-il pas une sorte d’interface entre la subjectivité (il renvoie une image de soi) et la culture (puisqu’il s’agit toujours d’images symboliques, déjà reçues) ?

Plus radicalement... Si je perds la vue, ou si je perds mes deux jambes, ou si je perds l’usage de tous les sens, est-ce que je reste la même personne ? Suis-je encore une personne ? Que devient ma conscience et donc mon identité privées de mon corps et de ses sensations ? Mon corps, est-ce moi ?

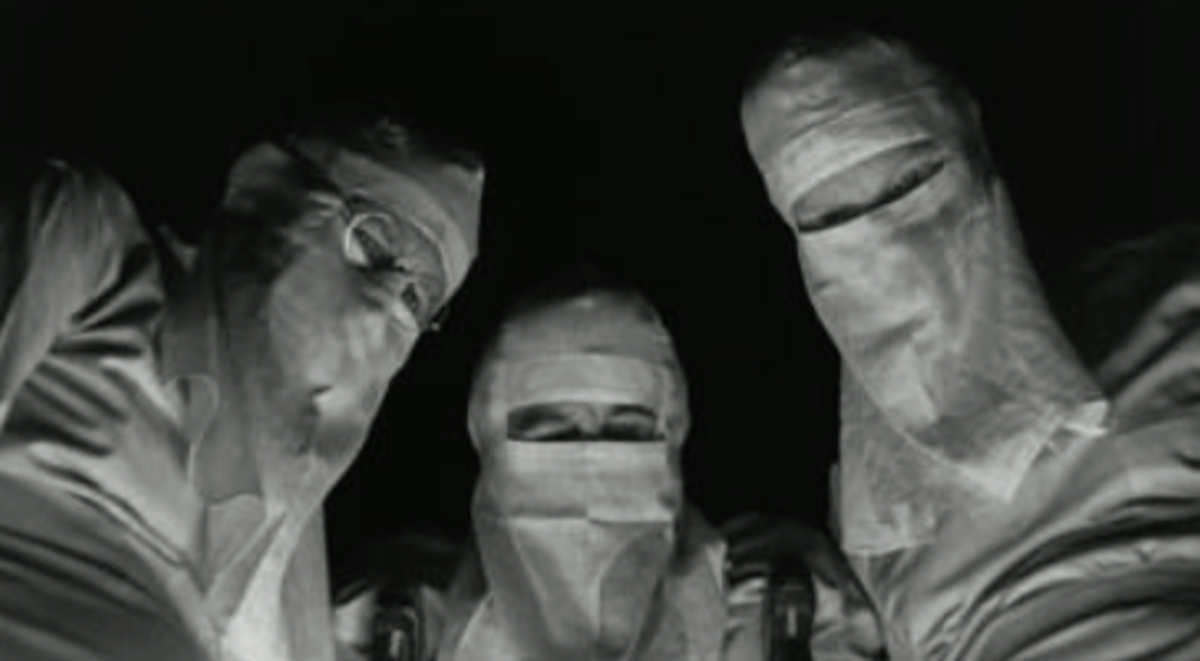

« Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » disait Nietzsche. Je peux donc changer et me surpasser…mais je peux aussi être détruit …ou pire encore, végéter dans une sorte de no man’s land de la conscience où j’assisterais à la lente décomposition de mon être. Cas effrayant que décrit le film "Johnny got his gun". Voici un film de Dalton Trumbo datant de 1971 qui permet d’illustrer l’idée de conscience en philosophie et sa dualité car la conscience est non seulement la distance qui existe entre moi et moi-même mais aussi entre moi et le monde : « Johnny got his gun » c’est l’histoire de Joe Bonham, jeune victime du premier conflit mondial littéralement déchiquetée par un obus lors d’un bombardement. Reprenant ses esprits, il s’aperçoit avec effroi qu’il a non seulement perdu l’usage de ses membres (il n’a plus ni bras ni jambes) mais aussi celui de ses sens (son visage est réduit à un trou béant). La seule perception qui lui reste est le sens tactile et encore dans sa version passive. C’est un homme réduit à un cerveau en état de fonctionnement, un homme réduit à rien puisque privé de toute velléité d’action mais un homme (malheureusement) conscient de lui-même, de sa misérable condition et qui tente désespérément d’entrer en contact avec le monde extérieur pour trouver une issue à son cauchemar. » Il en résulte, pour seule certitude, qu'un "trognon" de corps ne peut faire cohabiter - et encore provisoirement - qu'un "ersatz" de conscience, sauvé in extremis (dans l'exemple du film) par la bienveillance d'autrui.

Peut-on douter de l’unité de la personne ? L’identité face à l’inconscient

Nous avons vu que l’identité pouvait être perturbée, détériorée, voire oubliée, avec le temps, Question corollaire, quoique inverse, un sujet peut-il avoir plusieurs identités en même temps ? Sommes-nous plusieurs à l’intérieur ? L’unicité (l’une des conditions de l’identité) de la personne est-elle si évidente, en général ? Y a-t-il des cas, pathologiques ou non, de double personnalité, permanentes ou passagères ?

La singularité, c’est l’unicité objective, vue de l’extérieur : on ne peut pas me confondre avec un autre. Sauf évidemment si un double de moi-même ou un clone existe dans le monde… !

L’unicité vue de l’intérieur, c’est la subjectivité proprement dite. Je suis bien sûr d’être le seul à penser ce que je pense. Sauf si j’apprends, comme le « réplicant » dans le film Blade runner (1982) que mes souvenirs sont artificiels et ont été implantés en série… !

Certes l’unicité et l’unité sont les conditions de l’identité, mais cela n’empêche pas que cette unité apparente puisse être divisée (sans être double). Ne suis-je pas structurellement divisé entre un Je et un Moi (je pense …à moi : je suis à la fois sujet et objet dans ma conscience), entre une volonté et des désirs, entre une conscience et un inconscient, entre une âme et un corps ? Dans ce cas, si l’une des « faces » prend le dessus, puis-je toujours m'appréhender moi-même, avec certitude, comme une seule et unique personne ?

Il est bien difficile d’imaginer deux identités psychiques greffées sur un même corps ! Plus généralement, posséder « deux identités » représente une contradiction dans les termes, une impossibilité logique. Mais à partir d’une même identité (même corps, même conscience), deux personnalités différentes peuvent-elles se dessiner et cohabiter dans le même temps, ou alternativement ? Comme dans l’histoire fameuse du Docteur Jekyll et Mister Hyde ? Des symptômes de « double personnalité » peuvent exister, même s’ils sont plutôt rares ; qu’ils soient d’origine psychotique ou non, dans tous les cas ils ne correspondent pas à ce que les psychiatres ont appelé la « schizophrénie » (malgré « schize » évoquant la division). Par ailleurs le thème du « double » est également un grand classique de la littérature fantastique, mais ne renvoie à aucune réalité attestée !

Ces exemples ou ces « cas » plus ou moins pittoresques, parfois criminogènes, ne remettent pas en cause fondamentalement l’identité du sujet. Leur intérêt est ailleurs. En pointant une certaine division du sujet, ils renvoient vers la théorie freudienne de l’inconscient. La philosophie classique avait tout misé sur la conscience, lui attribuant essentiellement le fait de l’identité personnelle. Or la théorie freudienne a semé le doute. Est-ce que mon identité vraie, ma subjectivité profonde, la plus intime, ne serait pas plutôt liée à mon inconscient ? La conscience ne représente-t-elle pas au contraire ma personnalité la plus superficielle (thèse déjà avancée par Nietzsche) ? Or qu’est-ce que l’inconscient ? Il ne se réduit pas à une zone obscure de mon psychisme, agitée de pulsions désordonnées, à l’intérieur de moi-même. L’inconscient est constitué des marques psychiques qu’Autrui a imprimé en moi, depuis ma naissance, à mon insu… « L’inconscient est le discours de l’Autre » disait Jacques Lacan. Dans cette hypothèse, on comprend mieux que d’autres “voix” puissent s’exprimer en moi – parfois sous des formes psychotiques et hallucinatoires, mais pas toujours – tout en se faisant passer pour moi…

Cela ne veut pas dire qu’il y ait réellement un « autre moi », ou un « autre en moi », ou que nous soyons plusieurs à l’intérieur. Mais cela prouve que l’altérité (autrui) contribue, pour une large part, à fabriquer mon identité… Que le sujet humain, existant dans le temps, est un mélange d’identité et d’altérité.

dm