La question se pose pour l’élève de terminale à qui l’on ajoute une matière supplémentaire en fin de cycle. Elle se pose aussi aux philosophes depuis que la philosophie existe, et les avis sont très partagés entre… 1) Ceux qui pensent que lorsqu'on continue à philosopher dans un âge avancé, "la chose devient ridicule" (Gorgias). Gorgias était un « sophiste » pour qui la recherche de la vérité est « puérile », inutile ; seul l'enfant peut être assez naïf pour philosopher et chercher une vérité qui, en fait, n'existe pas. A chacun sa vérité ! 2) Ceux qui pensent à l'inverse que la philosophie n'est véritablement qu'une occupation pour l'adulte : c'est la position de Kant, lequel prend très au sérieux la philosophie, et surtout l'acte de philosopher. Pour lui, il vaut mieux en dispenser les jeunes gens trop immatures plutôt que de leur apprendre une philosophie toute faite. 3) Et enfin ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'âge pour philosopher puisqu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à être heureux. Notamment Epicure : "Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Il n'est jamais ni trop tôt, ni trop tard pour prendre soin de son âme."

On le voit, les positions diffèrent selon que l'on met l'accent soit sur l'acte de philosopher, soit sur le contenu de la philosophie. Normalement, enseigner une discipline revient à transmettre un savoir, donc à permettre un apprentissage pour s’approprier ce savoir. Mais quel savoir un enseignement de la philosophie est-il censé transmettre ? Certains pensent qu’en philosophie « on n’apprend rien », que cette discipline se réduit à une simple pratique de la discussion. D’autres prétendent qu’en philosophie ce sont les questions, et non les réponses, qui sont importantes. D’autres considèrent enfin que l’on n’apprend qu’à « philosopher » (penser, critiquer, argumenter, etc.) mais jamais la « philosophie » elle-même, au sens justement d’un savoir qui pourrait prétendre à une certaine vérité. Ces différentes positions peuvent certes se justifier, mais nous pouvons défendre, malgré tout, l’existence d’une véritable connaissance philosophique, accessible au moyen d’un apprentissage, voire d'une "méthodologie" spécifique. Donc la formule épicurienne "prendre soin de son âme" ne doit pas être réduite à une visée éthique au sens strict, puisque l'apprentissage philosophique inclut bien un aspect théorique. C'est pourquoi "apprendre à philosopher" et "apprendre la philosophie" sont bien deux objectifs complémentaires.

C'est d'ailleurs l’objectif - ambitieux - du programme français veillant à ne pas séparer l’enseignement de la philosophie comme savoir constitué (d’où la lecture des auteurs, le cours traditionnel…), et l’enseignement du philosopher comme pratique accessible à chacun (d’où l’effort de discussion, participation orale...) : “L’enseignement de la philosophie en classes terminales a pour objectif de favoriser l’accès de chaque élève à l’exercice réfléchi du jugement, et de lui offrir une culture philosophique initiale. Ces deux finalités sont substantiellement unies." (Arrêté du 27 mai 2003 précisant les principes et le programme de philosophie dans les classes de terminales en France.)

De ce fait, peut-on dire que la philosophie est une matière "nouvelle" pour un élève de terminale ? C'est ce qui vient à l'esprit de certains élèves ou parents, agacés voire catastrophés qu'on leur colle une matière supplémentaire, à laquelle ils ne seraient pas préparés, justement l'année du bac !

La réponse est : oui et non. Le texte officiel (Arrêté du 27 mai 2003) dit ceci : “La culture philosophique à acquérir durant l’année de terminale repose elle-même sur la formation scolaire antérieure, dont l’enseignement de la philosophie mobilise de nombreux éléments, notamment pour la maîtrise de l’expression et de l’argumentation, la culture littéraire et artistique, les savoirs scientifiques et la connaissance de l’histoire."

On nous rappelle clairement que la philosophie s'appuie sur l'ensemble de la culture acquise par l'élève. Pourquoi alors aborder la philosophie seulement en terminale ? Justement parce que chez l'élève de terminale la culture scolaire d'une part, la maturité personnelle d'autre part semblent fournir une base suffisante. Dans cette optique pédagogique, typiquement académique, il serait inutile et quasiment impossible d'inculquer quelque notion de philosophie à des pré-adolescents et encore moins à des enfants. La réalité, c'est qu'à envisager la philosophie d'un point de vue essentiellement pratique, il est tout à fait possible de mener des discussions "à visée philosophique" (donc en adaptant les supports : pas question de lire Kant dans le texte !) avec des enfants, et ceci quel que soit leur âge. Bref.

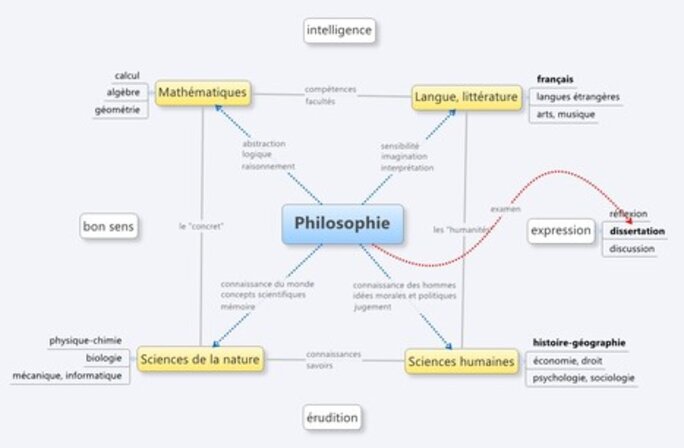

Par ailleurs l'on croit souvent à tort que la philosophie est une matière littéraire qui prolongerait en quelque sorte le français, en devenant simplement un peu plus compliquée. En réalité la philosophie, qui certes a son domaine et ses méthodes propres, se trouve au carrefour des autres disciplines, profitant des compétences et des connaissances déjà acquises, et sans lesquelles elle aurait bien du mal à se déployer, ou alors en utilisant de tout autres méthodes et à des fins extra-scolaires. On voit bien dans le schéma ci-dessous que la flèche rouge désignant l'objectif (l'examen, la dissertation), part sur la droite du côté des "humanités" ; l'on pourrait le faire partir sur la gauche, plutôt du côté du "bon sens", cette fois vers des objectifs plus pratiques, plus concrets, plus quotidiens...

Concluons en proposant ce beau texte d'Antonio Gramsci, défendant de façon convaincante l'utilité (pour le moins) de la philosophie (histoire de parer à l'objection habituelle et spontanée : "cela ne sert rien"). Il nous rappelle que celui-là même qui prétendrait se détourner de la philosophie, ferait quand même de la philosophie sans le savoir (car elle est partout), mais de la plus mauvaise, car dépourvue de sens critique.

“Il faut détruire le préjugé très répandu que la philosophie est quelque chose de très difficile du fait qu'elle est l'activité intellectuelle propre d'une catégorie déterminée de savants spécialisés ou de philosophes professionnels ayant un système philosophique. Il faut donc démontrer en tout premier lieu que tous les hommes sont "philosophes", en définissant les limites et les caractères de cette "philosophie spontanée” propre à tout le monde, c'est-à-dire de la philosophie qui est contenue : 1. dans le langage même, qui est un ensemble de notions et de concepts déterminés et non certes exclusivement de mots grammaticalement vides de contenu ; 2. dans le sens commun et le bon sens ; 3. dans la religion populaire et donc également dans tout le système de croyances, de superstitions, opinions, façons de voir et d'agir qui sont ramassées généralement dans ce qu'on appelle le folklore. Une fois démontré que tout le monde est philosophe, chacun à sa manière, il est vrai, et de façon inconsciente - car même dans la manifestation la plus humble d'une quelconque activité intellectuelle, le "langage" par exemple, est contenue une conception du monde déterminée -, on passe au second moment, qui est celui de la critique et de la conscience, c'est-à-dire à la question : est-il préférable de "penser" sans en avoir une conscience critique, sans souci d'unité et au gré des circonstances, autrement dit de "participer "à une conception du monde" imposée mécaniquement par le milieu ambiant ; ce qui revient à dire par un de ces nombreux groupes sociaux dans lesquels tout homme est automatiquement entraîné dès son entrée dans le monde conscient (...) ; ou bien est-il préférable d'élaborer sa propre conception du monde consciemment et suivant une attitude critique et par conséquent, en liaison avec le travail de son propre cerveau, choisir sa propre sphère d'activité, participer activement à la production de l'histoire du monde, être à soi-même son propre guide au lieu d'accepter, passivement et de l'extérieur, une empreinte imposée à sa propre personnalité.” (Introduction à l'étude de la philosophie et du matérialisme historique, Gramsci)